“一带一路”背景下对外开放与经济增长效应研究

向姣姣

摘 要:改革开放40年,中国经济年均增长约9.5%,持续快速的增长创造了“中国奇迹”,而这一经济增长的成绩与中国的对外开放密不可分。“一带一路”建设是对新时期中国全面深化改革、对外开放的深入推进,承担着激活内陆地区经济活力,打造海陆内外联、东西双向开放的全方位对外开放格局的使命。所以,以“一带一路”背景下内陆节点城市为研究样本,利用2002—2017年“一带一路”的7个内陆节点城市重庆、成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥为样本,基于CD生产函数,引入时间虚拟变量进行实证检验,发现“一带一路”建设的深入实施能给地区经济带来显著的正向溢出效应。

关键词:一带一路;对外开放;经济增长;内陆节点城市

引言

改革开放40年,从“走出去”战略到“一带一路”建设,中国一直在不断地参与全球化、深度融入全球化以及积极推进全球经济治理。2013年9月和10月,习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间,在哈萨克斯坦和印度尼西亚分别先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,简称“一带一路”。由此,“一带一路”建设与京津冀协同发展、长江经济带战略并称为新时期中国经济发展的三大顶层设计,构成了我国区域经济发展“4+3”型的“一弓两箭”发展布局,旨在形成海陆内外联动、东西双向发展的大开放格局。2015年3月28日,《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布,“一带一路”建设的区域定位进一步清晰,圈定了新疆和福建2个核心区,新疆提出建设“丝绸之路经济带核心区”,广东提出“争当21世纪海上丝绸之路核心区”,陕西、宁夏、甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏、上海、福建、浙江、广东、海南等省份都承担着推进“一带一路”建设、积极主动开放的重要使命;对于内陆地区,打造重庆西部开发开放重要支撑和成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥等内陆开放型经济高地成为“一带一路”建设向内陆纵深扩展的方向。“一带一路”建设打破了以往东部率先开放、领跑开放的范式,中西部地区有望由过去的改革开放末梢转化为改革开放的前沿陣地。基于此,在全方位对外开放布局下,依托“一带一路”建设机遇,扩大内陆地区的开放型经济水平,打造开放型经济高地成为内陆地区区域经济转型发展的抓手。

随着“一带一路”建设深入推进,各个城市都在积极融入“一带一路”建设,加快对外开放的步伐。例如,重庆市于2011年就开通了从中国内陆出发到“一带一路”沿线的第一趟中欧班列“渝新欧”并实现了较快的发展;郑州市提出了“四路并举”推动“一带一路”建设,依托航空港,打造“临空经济”生态,将跨境电子商务打造成了“一带一路”建设中的亮点;成都市提出构建“成渝西昆菱形(钻石)经济圈”,同时开通了中欧班列“蓉欧快铁”和海运通道“泸汉台”;武汉市的中欧班列“汉新欧”回程货运量连续2年位居中欧班列回程货运量前列,同时开航了“江海直达”天天班等近洋航线等。毫无疑问,中国经济的高速增长与改革开放40年区域融入的成功实践密不可分。然而,随着“一带一路”建设的实施和深入推进,内陆地区是否正在实现打造经济高地的目标,对地区经济增长是否呈现了显著的提升效应?

一、文献评述

(一)关于“一带一路”建设的研究

2013年底,“一带一路”被写入十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,标志着“一带一路”上升为中国国家战略。2016年11月17日,第71届联合国大会决议欢迎“一带一路”倡议,得到193个会员国的一致赞成,这也标志着“一带一路”由中国战略上升为联合国战略。国内外学者对“一带一路”建设颇为关注,围绕其展开的研究主要分为以下四大领域。

一是关于“一带一路”建设的重大意义。“一带一路”已提出六年有余,“一带一路”从倡议到规划、从愿景到行动、从理念到举措深刻改变着“一带一路”沿线地区经济发展水平,也成为中国积极参与全球经济治理的“加速度”,为滞后的全球经济治理体系世界贡献着“中国方案”。“一带一路”是中国梦与世界梦交汇的桥梁(赵周贤,刘光明,2014),是进入21世纪后中国应对国际经济新循环中构建的对外开放新格局,是经济新常态背景下以供给侧结构性改革为主线将国内过剩及优势产业向国际市场释放和转移的有力手段。这方面的主要观点有:(1)“一带一路”加速中国对外开放的进程。改革开放40年,中国日益快速的融入经济全球化,参与全球经济治理的进程。从1978年的中国改革开放到1979年“出国办企业”政策,从2000年“走出去”战略到加入WTO,再到2013年“一带一路”倡议的提出,中国开放型经济的步伐和开放型经济格局、体制的构建不断推进。中国对外开放布局从过去的以“高增长引领世界经济”模式下的参与全球化转变为以“一带一路”建设推动的“善治和共享引领世界经济”理念下的塑造全球化。当前,走出去”战略已实施近20年,随着国际分工的深入和工业化、市场经济的推进,中国通过对外开放已经由融入经济全球化转向建成稳定的制度性开放体制并取得令人瞩目的成效(江小涓,2008)。中国的“一带一路”构想,将成为经济全球化3.0时代具有标志性意义的伟大壮举(金培,2016)。中国开放型经济发展已进入“引进来”与“走出去”并重的阶段,中国提出的“一带一路”倡议具有引领和推动全球经贸格局重构的能力,共建“一带一路”是优化和改革全球治理结构并形成世界发展新秩序的重要途径。(2)“一带一路”建设将在新一轮开放中释放中国内陆地区的开放活力和经济潜力。区域经济发展不平衡问题一直是我们经济发展的重点,亦是难点问题。缩小区域之间的的发展差距、加速区域板块的融合互动、推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局是新时期中国区域经济发展的重点方向。“一带一路”建设与东部率先发展、西部大开发、中部崛起、东北振兴、京津冀协同发展、长江经济带等一系列国家区域发展重大部署,构建成中国“四大板块+三大支撑带”的区域新棋局,推动中国形成东西互联的对外开放与对内放开的交汇、产业发展与区域互动的融合。在“欲外开,内联动”的机制联动下,“一带一路”建设有助于推动中国经济转型、区域协同发展和全域外向型经济的空间布局,加强区域间的互联、互补、互助,形成东西两翼、南北双极、海陆并进的互动开放新态势(赵顺,2015),最终实现区域内经济的重塑与联动创新发展。

二是关于“一带一路”建设推进过程中面临的环境风险。“一带一路”建设中存在带来大量海外投资的行为,如跨国并购、绿地投资等。海外投资与国内投资相比最大的不同就在于海外投资面临着更为复杂的国际风险,特别是到与母国差异较大的东道国投资,精准的识别东道国的投资风险显得尤为重要。中国对“一带一路”沿线国投资的OFDI区位选择风险主要集中于母国及东道国宏微观经济环境的考察,包括经济发展水平、政治制度、经济制度、法律制度以及人文环境等等。非制度因素和制度因素被认为是影响中国OFDI区位选择的两大类因素,尤其是东道国制度因素与母国制度因素直接关系到企业的海外运营风险(王永钦,等,2014;Buckley et.al,2016)。“一带一路”沿线在基础设设施、经济发展水平等方面存在巨大的潜力,但也存在着很多不确定性和潜在的担忧。中国对“一带一路”沿线投资主要存在两大风险。(1)“一带一路”建设潜在的大国博弈风险。2008年国际金融危机后世界经济正处于持续的低速增长下复苏乏力的状态,全球经济政治格局正处于深度调整中,外加区域经济整合也一直是大国博弈的焦点。“一带一路”建设面临着美国“亚太再平衡”计划、日本安倍路线的抬头、印度从“向东看”到“向东干”的亚太战略设计以及欧亚经济联盟等大国的博弈(张洁,2016),周边安全形势存在竞争性风险。(2)中国与“一带一路”沿线国的投资环境的差异以及及沿线国自身的投资环境风险。“一带一路”沿线有很多市场规模大、自然资源丰裕但制度环境较薄弱的东道国,这些国家是中国企业对外投资的重要东道国,市场寻求型、资源寻求型是中国企业主要的投资动机。但是“一带一路”沿线地区国家数量众多,东道国地缘政治的复杂性、宏观经济的不平衡性、社会环境的不稳定性、法律制度的健全性、文化种族的多样性等使中国企业海外投资面临着诸多挑战。因此,中国企业在“一带一路”沿线国海外投资中面对着安全风险、经济风险、法律风险、地缘风险、道德风险、文化风险等(王义桅,2015)。

三是企业异质性、投资动机与中国企业对“一带一路”沿线国投资风险。企业异质性与投资动机是从企业自身考察投资微观障碍的两个层面。(1)企业国际化面临的投资风险与企业异质性有关。出口与对外直接投资是企业进入国际市场或者跨国经营的主要路径和选择,企业选择出口贸易或者对外直接投资与企业生产率存在着自我选择效应假设(self-selection),即效率比较高的企业自我选择出口贸易进入国际市场,最有效率的企业则会选择对外直接投资(Helpman et al.,2004)的方式进行国际化经营,而无优势企业海外投资可能会出现产业内演进效应,面临进入—退出轨迹。在中国对外直接投资的案例中我们也可以发现,国有企业、央企、民营企业在对外直接投资中抵御风险的能力也存在差异。因此,跨国公司对“一带一路”沿线国投资的微观机制与企业生产率成为学者关注的话题。(2)企业对外直接投资风险与多元化的投资动机有关。企业对外直接投资的投资动机主要有劳动成本寻求型、市场寻求型、资源寻求型、技术寻求型、效率寻求型、战略资产寻求型、壁垒規避型等,不同的投资动机面临着不同的投资风险。

近年来,随着“一带一路”落地实施,中国对“一带一路”沿线的欧洲、非洲地区投资快速增长。中国对非洲地区的投资主要是资源寻求型和市场寻求型,还存在着“新殖民主义”的误解,中国对非洲地区投资面临的宏观经济发展水平、政治制度、经济制度、法律制度、人文环境较复杂,更需要提前预判,在强烈的能源资源和市场需求驱动下“走出去”的中国企业要提高海外风险的识别、预警和处置能力,这些也成为学者研究的重要领域。

四是跨国公司和各个沿线区域对接及融入“一带一路”建设的路径与策略主要围绕两个方面展开。(1)跨国公司是参与“一带一路”建设的主体。跨国公司是国家化经营的主体和重要元素,在国际经济全球化的背景下,随着“一带一路”建设的实施,越来越多的企业加入国际化的浪潮,纷纷到“一带一路”沿线国开展对外直接投资。“一带一路”建设主要围绕五大要点,即要与沿线国保持政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通这五个“互联互通”。(2)“一带一路”建设旨在形成全球经济新规则(戴翔,张二震,2015)。随着中国开放型经济发展进入发展的新阶段,通过“一带一路”建设的落地鼓励中国企业、社会组织和人民“走出去”,整合和利用外部优势要素和资源,培育企业竞争优势,布局自身全球价值链的同时带动沿线各国经济繁荣与区域经济一体化发展。

(二)关于对外开放与经济增长

对外开放会推动经济增长吗?这一直是经济学者热切关注的话题。作为宏观经济研究的核心,经济增长一直研究的热点,而开放与经济增长的理论研究、路径机制等一直是讨论的焦点,对外开放与经济增长的实证研究从未停止。

关于对外开放与经济增长的关系研究主要分为两类。一是正向效应即对外开放能明显提升一个地区的经济增长水平。国际贸易理论为这一研究铺垫了理论基础,从古典经济学的代表人物斯密认为分工专业化和剩余产品出口能推动经济增长,到新古典增长理论认为对外开放能够提升规模经济效应从而促进经济增长(Krugman & Helpman,1985),通过加快本国的技术进步、提高全要素生产率推动经济增长(Lucas,1988),还能通过提升要素优化配置促进经济增长(Grossman & Helpman,1991),而后的大量的实证研究运用时间序列数据、截面数据以及面板数据进一步证明了对外开放与经济增长的正相关关系。康继军等(2007)等从对外贸易、对外金融、对外投资三个维度,运用商品贸易开放比率、服务贸易开放比率、金融主管当局开放比率、银行机构开放比率、证券投资开放比率、其他投资开放比率、本国对外直接投资开放比率、接受外国直接投资开放比率八个指标构造了对外开放度指标衡量对外开放程度,构建了动态的开放经济下的经济增长模型,从短期和长期动态考察了对外开放对经济增长的模型,发现对外开放在短期和长期均显著地促进了经济增长。其实,中国改革开放40年的发展轨迹和经验也有力的证明了这一论点。二是负向效应即对外开放对经济增长的促进作用受到其他因素的影响,以至于开放不是经济增长的主要影响因素或者短期内对经济增长有抑制作用。盛誉(2004)采用73 个发展中国家在1975—1995 年间的面板数据考察了一国对外开放与经济增长的关系并得出结论认为,由于要素市场的扭曲,完全的贸易自由化可能阻碍一国经济的持续发展,若要在对外开放中发挥自由贸易对经济发展的动力作用,就要改善要素市场的扭曲。包群(2008)基于中国29个省市1990—2003年的面板数据考察中国区域贸易开放与经济增长是否存在非线性关系,结果表明,贸易开放与经济增长的非线性关系表现为倒U型曲线,当经济开放超越特定临界值水平后贸易开放度的进一步提高反而可能降低经济增长率。李云娥(2014)则与中国的二元经济结构实际相结合,认为当城市化水平低于某临界值时,对外贸易开放会抑制经济增长。可见,在加强区域对外开放的同时,也需要相应的政府政策的引导,通过外部政策与内部政策的结合共同寻求推动经济增长的最优路径。

从世界经济发展的规律看,随着国际分工的细化和经济全球化的深化发展,各个国家都在积极参与国际分工并获得红利。从20世纪60年代“亚洲四小龙”经济的起飞到中国改革开放40年的“经济增长奇迹”都从经验层面在不断证明开放必然会带来繁荣,贸易也被认为是经济增长的“发动机”。纵观中国经济的发展,也在不断证明着开放必然带来繁荣,改革开放后中国在不断融入经济全球化以及参与全球经济治理。梳理中国对外开放的模式可以发现,中国对外开放的步伐逐渐从东部沿海地区、沿边地区延伸到内陆地区,因此,区域经济增长也受到地区开放差异性的影响,“不平衡不充分发展的矛盾”已成为中国区域经济发展的“拦路虎”。“一带一路”旨在将过去改革开放的末梢变成新一轮对外开放的前言和高地,“一带一路”作为新时期的对外开放政策的延续,是内陆地区释放经济活力的重要抓手。综上所述,本文旨在探讨,随着“一带一路”的落地实施,“一带一路”框架下的对外开放对内陆地区经济增长是否有正向提升效应,以“一带一路”内陆节点城市重庆、成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥为样本,基于CD生产函数,引入时间虚拟变量,实证检验“一带一路”建设的深入实施是否给地区经济带来显著的溢出效应,探讨在新一轮改革开放政策下内陆城市开放发展的对策。

二、模型及回归分析

(一)模型设定

“一带一路”是新时期中国对外开放政策的延续,是中国参与全球经济治理的重要举措和尝试。为识别和检验实施“一带一路”建设对内陆地区经济发展的影响,本文基于柯布道格拉斯C-D生产函数构建计量模型如下:

其中,i表示实施“一带一路”的内陆节点城市,即重庆、成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥;t表示年份,即2002—2017年;Y表示一个城市的经济发展水平,即GDP;obor表示是否实施“一带一路”,即当2013—2017年时为1,其他年份为0;L表示劳动力投入;K表示资本存量。?琢1可以识别出实施“一带一路”建设对城市GDP的净影响。

为进一步识别“一带一路”建设下对外开放对城市GDP的影响机制,本文在模型(1)的基础上,分别引入进口额、出口额、实际利用外资额等反映对外开放水平的量化指标,并将其与obor进行交互,以捕捉实施“一带一路”建设框架下对外开放水平对城市GDP的影响。具体模型如下:

其中,X表示进口、出口、实际利用外资额等对外开放水平的量化指标,交互项系数?茁1可以识别出实施“一带一路”建设后对外开放水平对城市GDP的净影响。

(二)数据来源

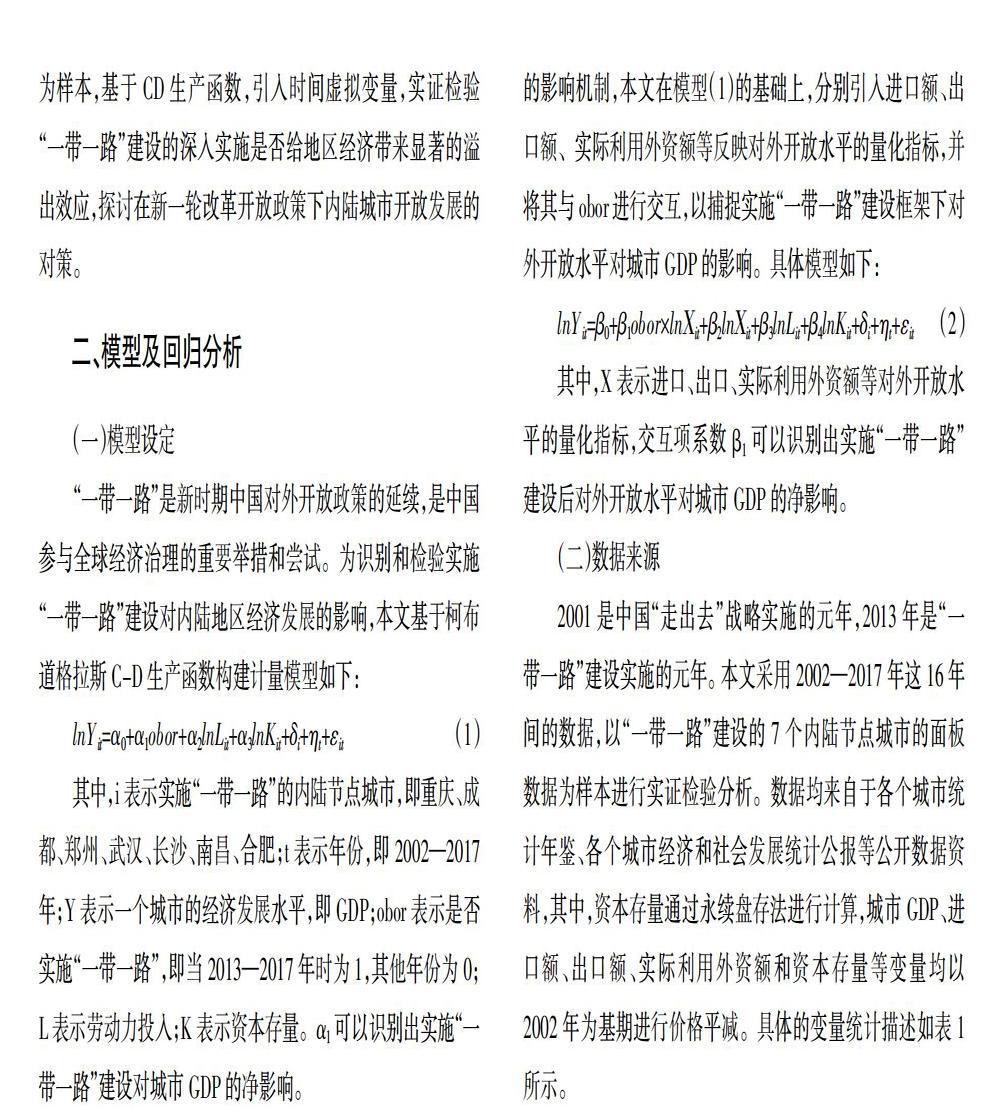

2001是中国“走出去”战略实施的元年,2013年是“一带一路”建设实施的元年。本文采用2002—2017年这16年间的数据,以“一带一路”建设的7个内陆节点城市的面板数据为样本进行实证檢验分析。数据均来自于各个城市统计年鉴、各个城市经济和社会发展统计公报等公开数据资料,其中,资本存量通过永续盘存法进行计算,城市GDP、进口额、出口额、实际利用外资额和资本存量等变量均以2002年为基期进行价格平减。具体的变量统计描述如表1所示。

(三)实证结果与分析

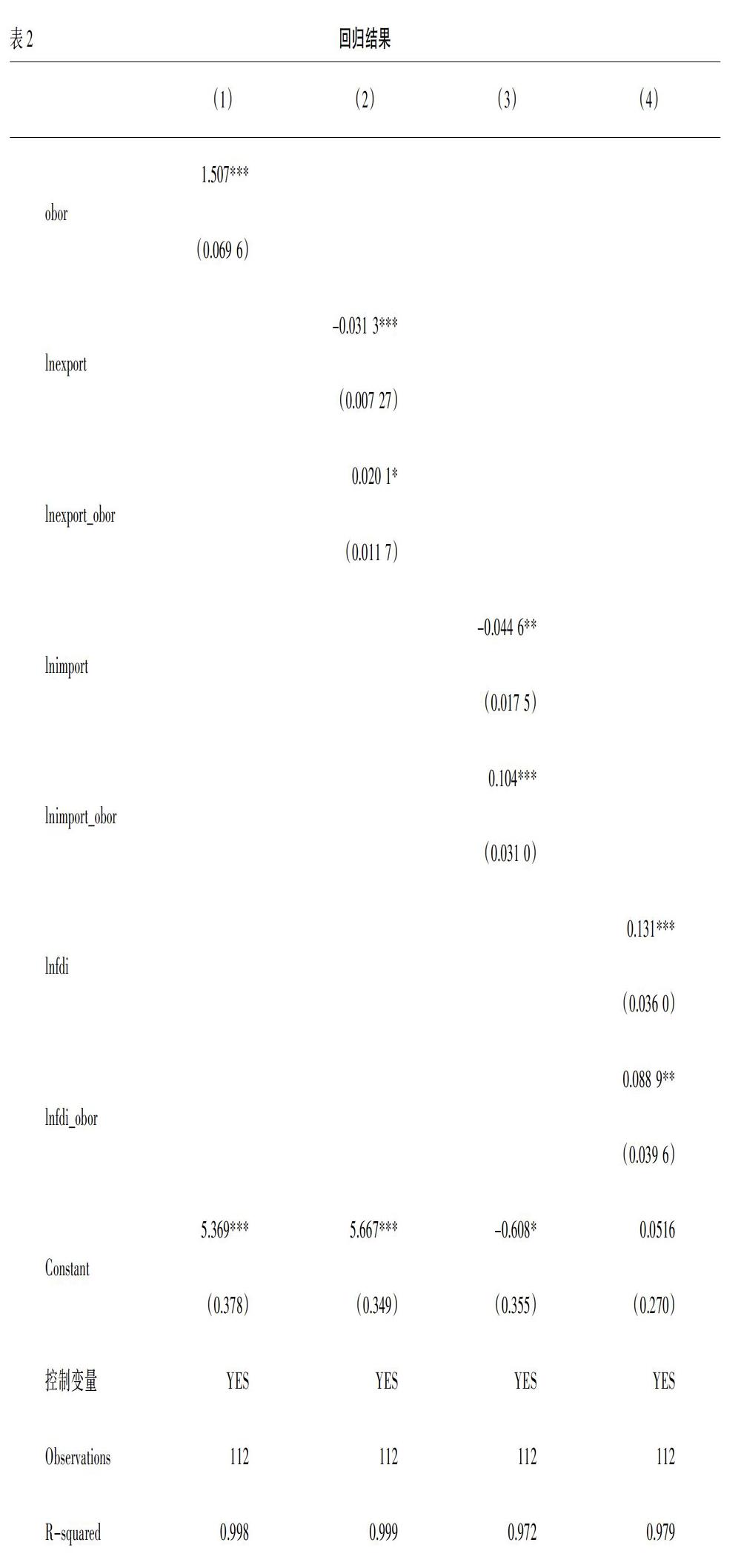

为估计模型(1)与(2),本文采用固定效应估计法(FE)中的最小二乘虚拟变量法(LSDV),即设置地区虚拟变量,用年度虚拟变量控制时间效应项。估计结果如表2所示。

从实证检验的整体结果来看,“一带一路”建设的实施对经济增长水平有显著的正向溢出效应,能大幅显著提升城市GDP水平,实施“一带一路”后这些内陆节点城市的GDP增长150.7%。进一步检验进口额、出口额、实际利用外资额三大对外开放的量化指标在“一带一路”建设实施后对城市GDP的影响,不难发现,实施“一带一路”能显著促使进口额、出口额、实际利用外资额三大对外开放的量化指标正向影响城市经济发展水平。具体而言,随着“一带一路”的实施,这些内陆节点城市的出口每增加1个百分点,GDP将增加2.0%;进口每增加1个百分点,GDP将增加10.4%;实际利用外资额每增加1个百分点,GDP将增加8.9%。

三、结论与政策启示

新经济增长理论与区域经济学的增长极理论均认为,对外开放度是促进经济增长的积极因素和生长点,即一个地区的经济增长规模与对外开放度呈正相关关系。中国已经是世界上举足轻重的大国,不断开放的中国需要在一个和平公正的国际新秩序下参与全球秩序建设,为国际社会提供更多更优质的公共产品,这是大国自身发展的需要,也是中国这样的大国不可推卸的责任。“一带一路”是新时期中国参与全球经济治理的伟大探索和实践,是新时期中国对外开放与区域经济对外放开的交汇点,是内陆城市经济实现是一轮开放开发的转折点,是地区经济发展水平提升的重要机遇。因此,“一带一路”的内陆节点城市要抢抓机遇,打造内陆开放新高地。

第一,“一带一路”节点城市要成为中国经济发展的重要增长极。长期以来,内陆地区成为了整个区域经济发展的“凹陷地带”,在新一轮对外开放的背景下,要通过“一带一路”建设的实施激发这些内陆地区的经济活力,真正实现对外开放与对内放开的融合,使这些内陆地区成为新一轮改革开放的前沿。第二,重视对外开放是城市经济发展重要动力的作用。新经济增长理论认为,对外开放对经济增长有显著的正效应,作为内陆地区,要依托国家战略培育开放的能力,不断提升城市的开放水平、开放视野与开放实力。坚持开放发展,鼓励本土企业积极参与全球化竞争,通过“走出去”战略提升企业竞争力,培育具有国际影响力的企业,树立区域品牌。第三,“一带一路”重在互联互通。在海陆内外联动、东西双向开放的“大开放”格局构建和布局下,内陆地区要坚持“大通道”、“大平台”、“大通关”的硬实力和软实力建设,利用互联网契机,加快跨境电子商务等新模式发展步伐,转变开放发展路径。

参考文献:

[1] Buckley,P.J.,P.Yu,Q.Liu,S.Munjal and P.Tao.The Institutional Influence on the Location Strategies of Multinational Enterprises from Emerging Economies:Evidence from Chinas Cross-border Mergers and Acquisitions[J].Management and Organization Review,2016,2(3):425-445.

[2] Helpman,E.,M.J.Melitz,and S.R.Yeaple.Export versus FDI with Heterogeneous Firms[J].American Economic Review,2004,94(1):300-316.

[3] Krugman,P.and E.Helpman.Market Structure and Foreign Trade[M].Cambridge,M A:MIT Press,1985.

[4] Grossman,G.M.and E.Helpman.Innovation and Growth in the Global Economy[M].Cambridge:MIT Press,1991.

[5] Lucas,R.E.J.On the Mechanism of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988,22(1):3-42.

[6] 包群.貿易开放与经济增长:只是线性关系吗[J].世界经济,2008,(9).

[7] 戴翔,张二震.我国增长新阶段开放型经济的转型发展:目标、路径及战略[J].中共中央党校学报,2015,(10).

[8] 江小涓.中国开放三十年的回顾与展望[J].中国社会科学,2008,(6).

[9] 金培.论经济全球化3.0时代——兼论“一带一路”的互通观念[J].中国工业经济,2016,(1).

[10] 康继军,张宗益,傅蕴英.开放经济下的经济增长模型:中国的经验[J].数量经济技术经济研究,2007,(1).

[11] 李云娥.对外开放必然带来经济增长吗?——基于二元经济转换的视角[J].南开经济研究,2014,(1).

[12] 王义桅.“一带一路”:机遇与挑战[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[13] 王永钦,杜巨澜,王凯.中国对外直接投资区位选择的决定因素:制度、税负和资源禀赋[J].经济研究,2014,(12).

[14] 张洁.中国周边安全形势评估(2016)——“一带一路”:战略对接与安全风险[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[15] 赵周贤,刘光明.“一带一路”:中国梦与世界梦的交汇桥梁[N].人民日报,2014-12-24(7).

[16] 赵顺.从宏观角度审视“一带一路”战略与我国经济发展和区域经济合作的关系[J].国际金融,2015,(9).

Study on the Effect of Opening to the outside world and Economic Growth under the Background of “Belt and Road”

——Empirical Evidence based on the Inland Node Cities

XIANG Jiao-jiao

(CPC Wuhan Municipal Party School,Wuhan 430023,China)

Abstract:In the 40 years of reform and opening up,the average annual growth of Chinas economy is about 9.5%,and the sustained and rapid growth has created the “Chinese miracle”,and the achievements of this economic growth are inseparable from Chinas opening to the outside world. The construction of “Belt and Road” is an in-depth promotion of Chinas comprehensive deepening of reform and opening to the outside world in the new period,and undertakes the mission of activating the economic vitality of the inland areas and creating a comprehensive pattern of opening to the outside world with the combination of sea and land,and the two-way opening between east and west. Therefore,taking the inland node city under the background of “Belt and Road” as the research sample,using Chongqing,Chengdu,Zhengzhou,Wuhan,Changsha,Nanchang,Hefei as the sample of seven inland node cities of “Belt and Road” from 2002 to 2017,based on the CD production function,the time virtual variable is introduced to carry on the empirical test,and it is found that the deep implementation of “Belt and Road” construction can bring significant positive spillover effect to the regional economy.

Key words:Belt and Road;Open to the outside world;Economic growth;Inland node cities