土地·权益·情感:西南乡村的地权变迁

沈雪莉 李超达

摘要:“土改”是中国共产党领导广大农民废除封建土地所有制、实现土地农民所有制的革命运动。土地改革的开展引发了乡村社会阶级意识的嬗变,重塑了乡村社会的政治关系。文章围绕农民与土地的关系,通过对重庆市H村、贵州省G村部分村民进行土改口述史调查,以农民个体为访谈对象,从其历史亲历者、见证者的角度,了解土改前后农民的生产生活状况,探查土改过程中,农民与农民眼中的土地制度变革,并在纵向上形成土改前后的对比与横向不同农民间的对比,试通过“政治动员—社会矛盾”模型,解释土地改革中阶级意识差异原因。

关键词:土地改革;阶级意识;社会矛盾;地权变迁

一、G村、H村土地改革概况

(一)贵州省G村土地改革运动

贵州土地改革运动从1950年6月开始,至1953年春耕前全面结束,分四个阶段进行。

高增村的土地改革运动属于贵州省的第四阶段,第四期土地改革于1952年6月开始至9月底结束。为了贯彻党的民族政策,完成少数民族地区的新民主主义改革任务,根据中共贵州省委的决定,在第四期土地改革中,各地在执行统一政策的同时,坚决贯彻执行党的民族政策。首先是树立榜样,优先培养一批具有一定规模的优秀少数民族干部和土改积极分子,他们是能够开展各项具体工作的突破口和中坚力量;其次,努力争取少数民族中具备威望的话事人的信任和对土改工作的支持,对于少数民族中的地主财阀予以区别对待。二是民族聚居的乡村,都召开各界代表会议。三是反对操之过急和消极等待情绪,坚持在运动中逐步提高少数民族群众的政治思想觉悟,坚定地依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农。把对受地主压迫最深的阶层的发动情况,作为检验土地改革运动深度的标尺,把团结中农的程度作为运动广度的标尺。四是在分配土地时,对少数民族的特殊用地,如芦笙场、斗牛场、风雨桥等都不予征收和分配,对姑娘田、蓝靛土等都给予照顾。由于正确贯彻执行了少数民族地区土地改革的方针、政策,因此这期土改按预期目标胜利结束。

(二)重庆市H村土地改革运动

四川的土地改革运动始于1950年11月,到1952年5月土改结束,历时一年半,四川土地改革分三期进行,H村土改在第三期开始进行。1951年工作队第一次进村,开展土改工作。每村分配一个工作队队员。1951年上半年,工作队在永川市开展宣传会议,土地改革工作全面展开。政策宣讲后,召集村里贫雇农串联,成立贫农团,鼓励村民积极参与土地改革。紧接着贫农团、工作队开展会议,为村民各家各户划分阶级,根据划分结果开始挖苦根、斗地主、没收地主土地、财产,并把土地、财产分配给贫下中农。1952年H村的土地改革宣告结束,并在1952年的下半年进行土地复查。1964年4月起,西南局和省、地委在H村煤矿搞亦工亦农劳动制度试点。1966年1月,确定H村煤矿以厂带社,实行厂社结合,工农并举,划大安公社3个大队,隆济公社、双河公社各1个大队组成工农公社,直属县领导,公社驻地设在H村。2014年6月11日,村级建制调整时,将周边相邻三个村子合并为H村。

二、G村、H村农民在土地改革中阶级意识的表现

(一)民族地区与非民族地区

杨正龙,1936年出生于G村高坡,九岁入学堂,成年前帮忙家里务农。1951年土改时家里被划分为中农,1957年担任村里记工员,1962年担任大队会计,从事村里记账等会计工作,1965~1972年进入信用社工作,1963年担任乡秘书,1975~1978年担任书记一职,于1991年光荣退休,杨公一生都在与土地打交道,并且他是村中受教育程度较高,担任过村中管理职务的老人,对于中国土地改革政策的在G村的发展他再熟悉不过。作为本次土地改革制度发展口述史的访谈对象,他也描述了一幅G村农民角度的土地改革史。

在对土改前受访者当时所处的人际关系环境,包括与佃主的关系、农户间关系的访谈中杨公提到“土改前村民关系都不错,有几家困难的租我们家田,实在困难的租金有时就算了,平时贫苦农民租种我家田地也没跟他们算利息,實在贫困的我们有时还要救济一下。我家跟村长、保长没听父母说有什么矛盾,当时也没有觉得自己的地位比没有田的农民地位高。”土改前杨公家庭条件在村中属于中等,但对于贫、富的村民无区别对待,对于比自己家更加贫困的家庭无歧视,愿意伸出援助之手。从社会交往情况的访谈中可以看到在G村在土改前无阶级之分。

在考察受访者在土改初期的参与情况与行为表现中,杨公谈到“听说要土改了,我们中农也不怕。家里没有转移或是隐藏财产,都是如实上报。共产党进村搞土地改革,使得村民过上了好的生活,因此我对共产党是满意的。”杨公当听说村里开始土改时并无较大反应,因为自身家庭情况不属于土改帮扶或者批斗的对象,所以其态度中立。“土改后家庭生活变得更好了,因为没有地主剥削了。我家跟村里面贫雇农、村干部的关系都好,我家还是少跟地主打交道。”由于土改时阶级观念的灌输,这时的杨公开始意识到要远离地主,亲近贫下中农,逐渐建立了由成分划分结果而形成的阶级观念,阶级意识增强。

位于重庆市H村的邓永堂,土地改革时成分划分为中农,家庭情况与杨公相似。但在土地改革中表现出的阶级意识与杨公却不同。邓永堂,1928年出生于璧山县丁家区三何镇,他八岁时进入学堂,在大地主家读白甲文、四书五经、孔孟的书籍,总共接受过六年教育。年幼时,帮忙煤炭厂挖煤炭。十六岁时随着供销社的经理刘高富去了贵州做生意,后来就回到了家乡。之后当过村里的伙食团团长、村会计。邓公与杨公的家庭背景相似,都是村中受教育程度较高,并曾参与过村中管理事务,为村发展做出贡献的老人。但由于不同的生活地区、社会环境等方面的影响,对于土地改革政策他的理解又呈现出另一番模样。

在土改前社会交往情况的问题上,邓公说:“土改前,村民关系都不错,都是互相帮助,大家还要跟富农、佃主搞好关系,关系不好借不到东西。”从上文邓公的回答中不难看出,村中在土改前已有一定的阶级意识观念的存在,不同阶层的人们的交往存在以利益为前提的情况,邓公已经形成一定阶级意识,并按照贫富差距将自己与地主富农们区分开来。

“当时宣传会议在丁家开,开会讲党的政策,地主、富农坦白从宽抗拒从严。看谁争先把土地拿出来分给大家,那你就是好的地主、富农,如果他不拿出来就要受惩罚。”在对老人的访谈中,了解到老人对于当时的土改存在疑惑以及恐惧,被动参与到土改中,认为土地改革无法帮助改变贫富差距导致的阶级差距。

“原来跟地主家关系还行,划分成分之后就不好了。但见面还是要打招呼,做事的时候就要注意了,办事公事公办。”“土改后地主的钱应该分给贫下中农的,所以土地改革是正确的大家共同富裕才好。”土改后,开始认识到土改带来的好处,并认可土改的阶级划分结果,撼动了他根深蒂固的贫富不相容的观念,阶级意识逐步形成。

(二)斗争的主力与斗争的看客

谭朝万,1931年生,祖籍重庆市向家坪磨子岩陶瓷镇。由于早年间家庭贫困,年少未曾读过书,家里无田地,一直靠被雇佣谋生。早年外公被地主打死,一直处于被剥削状态。在土地改革期间,被工作队看中,于1950年开始承担武装队队长一职。土改期间,帮助贫协做一些杂事。一直到土改结束进入合作社,在此期间承担了生产队队长一职,为村里农民生活水平提升尽职尽责。

“开诉苦大会我记得那时候一共打了十八九个地主、恶霸,大家算剥削账,贫下中农在大队诉苦。我家也诉苦了,主要说我外公在以前被地主打死了,当时他在种庄稼被地主打了,后来因病逝世。那时候地主很恶劣没有谁敢拯救你,你是农民被打就该被打,因此我家很痛恨地主。”从访谈中可以了解,谭公对当时剥削贫苦农民的地主十分痛恨,土改前迫于地主的权势在土改时积极协助贫协打倒地主,成为了“斗地主”的主力军。

同村的邓公对于土地改革中的挖苦根、斗地主却是截然不同的态度。“我没去参加斗地主只是看到这些事,因为当时被批斗的这些人還有后代的,现在的地主富农又翻身起来了,有些人的子女还在县里工作,那个时候的情况不同,打地主还是打不倒的,因为地主有文化他的子女都在读书,现在废除了阶级斗争了他的子女又都爬起来了。”即便土改前,邓永堂家中也曾受到地主的迫害,但是他选择不参与斗争之事。一部分是不愿招惹事端,另一部分是不相信土改能够真正的打倒地主,认为地主家还有东山再起之日。

三、土地改革中阶级意识差异的理论分析

土地改革运动中农民的阶级意识是指在改革施行的一系列政策、措施中,农民群体所产生的身份观念的变化,开始对自己的社会地位、阶级成分有了一定的认知,并逐渐根深蒂固。通过上述H村、G村农民对土地改革运动所产生的反应及表现,从中可以得出,处在不同阶级的农民对改革的到来会产生大相径庭的反应及表现,总结大致有两种情况,分为积极主动配合型和消极被动抵触型。那么,在相似的社会背景下为什么会出现大不相同的反应及表现呢?下文试图对此进行差异原因分析。

(一)政治动员是阶级意识形成的核心动力

在发动土地改革运动中,政策条例中把“成分划分”“阶级意识”得词汇摊开来说,在农民间进行普及宣传直接输入乡村社会。为了让“阶级意识”能够被广大农民群体所接受并让这种观念逐渐成立成形,首先是扎根串连和政策宣传,并号召发动群众参与到土改中来,特别是团结贫下中农全体;紧接着全面开展清匪反霸、镇压反革命、清偿废债等运动;接下来召开多次诉苦大会,然后根据诉苦情况和前期调查掌握的资料,划定阶级成分;成分划定后开始分田地;最后查田定产,并对成分划分进行了复查。通过划分成分重新定义了农民的政治身份,帮助农民划清敌友界限,培养阶级观念,形成阶级意识,明确阶级关系,使农民站对、站稳自己的阶级立场,形成农村政治等级新序列,因此政治动员是农民阶级意识形成的核心动力。

(二)社会关系是阶级意识形成的主要阻力

在费老的《乡土中国》中提到,中国的乡村社会是一个熟人社会,因此中国人在社会交往中往往看重的是两人生活的地域远近、血缘宗族的深厚等因素来判断对方是否值得信任,以及在“远亲不如近邻”、“是亲必顾,是邻必护”等中国流传至今的俗语中,不难发现中国乡村社会是十分注重群体的血缘关系、宗族关系、邻里关系的和睦团结的,这样根深蒂固的思想难以动摇。即便是社会矛盾颇深的情况下,依旧顾及村里乡里乡亲的关系。因此“帮亲不帮理”等思维模式会被土地改革中被打击对象所利用,对实际被剥削的民众进行道德绑架, 从而阻碍土改的推行。传统乡村社会在长期以往的发展中所传承下来的固有属性,在受到全新观念的冲击下,必然会产生抵触、排外的情绪,从而表现出阻碍土改的行为。

想要推动乡村的发展,必然要打破这样的恶性循环,让阶级意识深入这片广阔的区域。

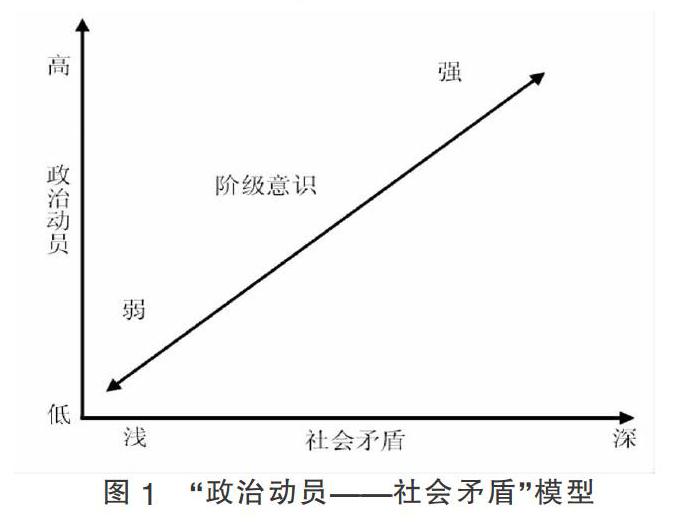

(三)“政治动员——社会矛盾”模型构建

在土地改革运动中,支持改革派自上而下的政治动员在推动阶级意识形成的同时,由传统社会关系所产生矛盾又在自下而上的阻碍着土地改革运动的开展。两者对于土地改革运动的作用本文试图通过模型结构来诠释:

如图1所示,当社会矛盾浅,政治动员程度较低,农民形成的阶级意识程度弱。当社会矛盾深,政治动员程度程度较高,农民形成的阶级意识较强。因此政治动员与社会矛盾二者呈正相关。阶级意识的程度受政治动员和社会矛盾作用力的影响,在土地改革运动中因为政治动员的推动以及农民在乡村中社会矛盾的深浅的差异,同一阶级成分的农民群体也会存在积极主动配合型和消极被动抵触型两种不同的反应,影响农民群体做出不同的行为选择。

参考文献:

[1]费孝通.乡土中国[M].北京出版社,2005.

[2]张刚.建国初期贵州土地改革研究[D].贵州财经大学,2013.

(作者单位:贵州民族大学)