琼东南盆地崖城凸起三亚组一段油气成藏特征与勘探方向

李安琪 邱 宇 叶 绮 李夏露 王真真

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东 湛江 524057)

0 引言

琼东南盆地位于中国南海北部大陆边缘,面积约为6×104km2,为在前新生代基底上发育的陆缘拉张型含油气盆地[1-2]。崖南凹陷是目前琼东南盆地浅水区勘探程度最高、天然气最为富集的凹陷,1983年在该凹陷西北部发现了我国海上首个千亿立方米级大型气田——崖城13-1气田,证实崖南凹陷发育渐新统海陆过渡相煤系烃源岩,从而成为琼东南盆地大中型油气田勘探的重点区域之一[3]。但在崖城13-1 气田发现后,崖南凹陷周缘历经多年勘探工作均未获得突破性进展,仅在北部崖城凸起发现崖城13-4、崖城13-6 气藏和崖城7-4、崖城14-1 含油气构造,以及在崖南低凸起发现崖城21-1 含气构造,其余钻井均只见到少量或无油气显示,反映出崖南凹陷周缘油气运移成藏过程较为复杂,油气勘探工作难度较大[4-6]。近年来李绪深等[7]和胡忠良等[8-9]通过生烃动力学研究认为,崖城凸起崖城13-4、13-6 气藏下中新统三亚组一段天然气与崖城13-1 气田陵水组天然气属于同一来源,均来自于崖南凹陷崖城组海陆过渡相煤系烃源岩。赵必强[10]通过包裹体盐度、最小捕获压力以及均一温度的变化规律推断崖城13-4、13-6气藏为崖城13-1气田天然气溢出后向浅层运移再聚集的结果,提出崖南凹陷—崖城凸起区域经历了从崖城13-1向崖城13-6再到崖城13-4的运移成藏过程。杨红君[11]认为崖城凸起西部3-1号断裂为崖城13-1 气田油气垂向运移进入崖城凸起三亚组一段崖城13-4、13-6 气藏的重要通道。但值得注意的是,崖城13-6 气藏岩性圈闭并未完全充满,为何在并未充满的情况下仍有天然气继续向崖城13-4气藏运移聚集?此外目前对于崖城13-6气藏北部边界的认识是含气砂岩向北部尖灭形成气藏边界,但崖城13-6 气藏三亚组一段三角洲砂岩储层主要物源方向即来自于西北方向,砂岩为何会向物源方向产生尖灭?对于现有油气成藏认识所存在的这一系列疑问,仍需要开展进一步的深入研究工作。因此,笔者尝试综合分析崖城凸起区域已钻井、三维地震以及地球化学、储层物性分析化验等资料,结合区域构造特征与沉积环境,从气源对比、断裂特征、沉积储层、油气运移过程等多个方面对研究区油气成藏特征进行研究,明确崖城凸起区域三亚组一段油气藏成藏特征以及油气运移聚集规律,以期为下一步油气勘探部署提供依据。

1 区域地质背景

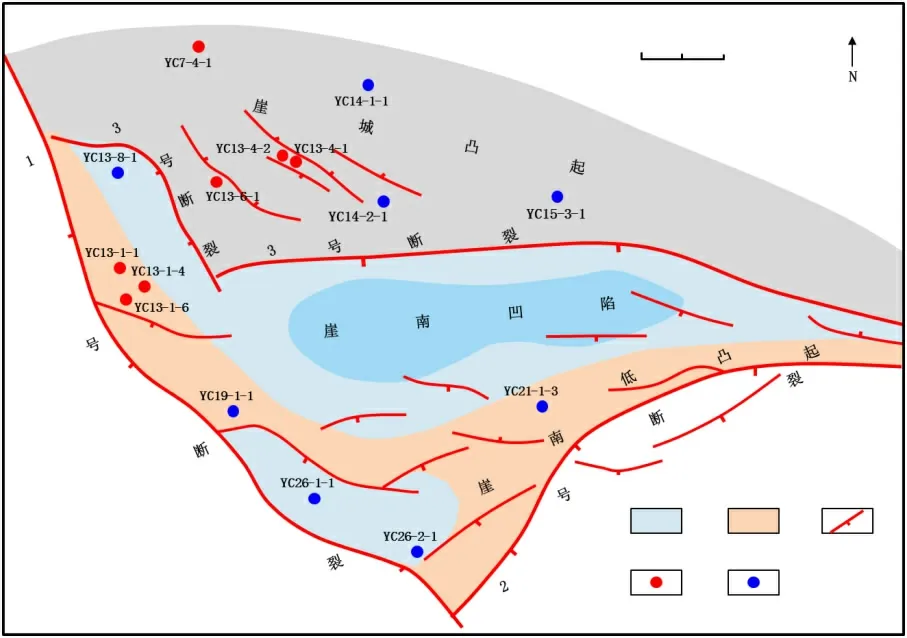

崖城凸起位于琼东南盆地西北部,其西南、南部以3号断裂为界与崖南凹陷相邻,北部、东部则与崖北凹陷相接,面积约1 000 km2(图1)。现今构造特征表现为向西南倾的大型单斜形态,局部因断裂活动影响形成NW-SE 走向洼槽地貌,并伴生小型披覆背斜及断鼻构造。崖城凸起之上缺失始新统和渐新统沉积,主要发育下中新统三亚组和中中新统梅山组、上中新统黄流组、上新统莺歌海组、第四系乐东组地层。

图1 琼东南盆地崖城凸起构造位置图

三亚组一段为崖城凸起主要的勘探目的层,纵向上可根据岩性、电性特征进一步划分为2个砂组。研究区主力含气层系即三亚组一段一砂组,其岩性以灰色灰质中砂岩、细砂岩为主,测井自然伽马曲线表现为箱状、锯齿状,整体下粗上细的反旋回特征,地层厚度介于10~40 m,并自北向南呈逐渐减薄的趋势;三亚组一段二砂组岩性特征与一砂组相似,均为灰色灰质中砂岩、细砂岩,但自然伽马曲线表现为箱状、指状,下细上粗的正旋回特征,地层厚度介于30~80 m。一砂组、二砂组之间存在局部的泥岩隔层,其厚度在5~25 m不等,呈现出西南薄、东北部增厚,并向北部快速减薄尖灭的特征。三亚组一段上覆为梅山组地层,岩性主要为厚层灰色灰质泥岩夹薄层灰色泥质粉砂岩、灰岩,地层厚度介于80~150 m,为研究区广泛分布的区域盖层。

2 气藏类型及特征

崖城凸起区域在三亚组一段一砂组中已经发现崖城13-4、崖城13-6气藏,并均已投入开发生产。其中崖城13-4 为披覆背斜型底水气藏,其气层压力为27.06 MPa,压力系数为1.001 8,地层温度为134 ℃,为常压气藏。天然气气体组分以甲烷为主,占87.34%,凝析油含量为22.1~26.8 g/m3,凝析油气比为0.27~0.33 m3/104m3。崖城13-4气藏三亚组一段砂岩储层孔隙度平均为17.6%,主要分布区间在16%~22%,渗透率平均可达494.21 mD,属于中孔隙度高渗透率储层,测试天然气无阻流量达到490×104m3/d,为高产气层。崖城13-6 气藏为构造背景下的岩性气藏,气藏北部及南部均为岩性边界,东部受到断层边界控制,气藏驱动类型以弱弹性边底水驱动为主。其气层压力为29.28 MPa,压力系数为0.998 3,地层温度为130 ℃,同为常压气藏。崖城13-6 气藏三亚组一段砂岩储层孔隙度平均为13.6%,平均渗透率为45.2 mD,计算天然气无阻流量为33×104m3/d。从以上数据不难发现,崖城13-6 气藏储层物性相对崖城13-4气藏较差,属于低孔隙度中渗透率储层。

3 油气成藏特征

3.1 天然气特征及气源对比

崖南凹陷内主要发育渐新统崖城组海陆过渡相煤系烃源岩,其有机显微组分主要表现为富镜质组、贫惰质组、贫壳质组+腐泥组,烃源岩类型以Ⅲ型(腐殖型)有机质为主,部分为Ⅱ2型(腐泥—腐殖型)有机质,烃源岩以产气为主[12-14]。崖城13-1 气田多口钻井在崖城组钻遇煤层及碳质泥岩层,其有机碳含量高达8.55%~65.90%,S1+S2为14.3~142.8 mg,崖城组泥岩有机碳含量则在0.41%~1.96%,且绝大部分有机碳丰度均大于1.0%,具备很好的生气潜力,为崖城13-1气田的主力烃源层系[15-16]。

崖城13-4和崖城13-6气藏天然气地球化学特征表明[8-9],其天然气组分以烃类气为主,其中甲烷含量介于83.94%~87.58%,干燥系数为0.93~0.94,且甲烷δ13C 同位素值偏重,为-37.32‰~-33.60‰(表1)。天然气凝析油富含异构烷烃,天然气芳烃化合物、陆源生物标志物“W、T”、奥利烷含量均较低,与崖城13-1 气田陵水组天然气及凝析油地球化学特征基本一致,说明其油气来源均为崖南凹陷内部崖城组海陆过渡相煤系烃源岩。

表1 崖城13-4、13-6气藏与崖城13-1气田天然气地球化学特征对比表

3.2 构造及断裂特征

崖城凸起三亚组一段气藏位于崖南凹陷以北,垂向上距离崖城组烃源岩1 000~1 500 m,且陵水组一段、二段均以厚层泥岩为主,因此沟通深部烃源岩与浅层三亚组一段三角洲砂岩的断裂成为崖城凸起三亚组一段气藏垂向跨层运聚“源外”成藏的重要油气运移通道。

研究区主要发育NW、近EW 走向两组断裂,其中近EW 走向的3 号断裂为崖南凹陷北部的控凹断裂,其活动时间主要为渐新世崖城组—陵水组沉积时期,早中新世三亚组沉积时期断距已经较小,中中新世梅山组沉积时期即停止活动,主要控制崖南凹陷内部渐新统沉积。在崖南凹陷烃源岩主要的油气运移充注时刻——上新世时期断裂并未活动,而且三亚组一段三角洲砂岩展布范围并未延伸至3号断裂附近,缺乏断裂与骨架砂岩的沟通,对油气运移贡献较小。因此3号断裂上升盘所钻探的两口钻井未能获得油气发现。

研究区NW向断裂为具有剪切性质的羽状伴生断裂,其中3-1号断裂为崖城凸起的西部边界断层,其活动时间较长,自渐新世崖城组沉积时期至上新世莺歌海组沉积时期均在活动,并直接切割三亚组一段三角洲砂岩,从而成为沟通崖南凹陷崖城组源岩与三亚组一段三角洲砂岩储层的有效通道,为深部油气向浅部储层运移提供了良好的输导条件,现今崖城凸起之上的油气主要来自于西南方向3-1号断裂的贡献。崖城凸起之上的NW向断裂仅在三亚组沉积时期活动,其垂向断距较小,往往仅有10~20 m,未能完全切断三亚组一段三角洲砂岩,断裂侧向封堵条件有限,因此断裂上升盘形成的断背斜、断鼻构造有效圈闭面积往往较小,但断裂平面展布距离较长,形成了多条NW走向的构造脊线,从而控制了崖城凸起之上油气的侧向运移聚集。现今所发现的崖城13-4、13-6 气藏以及崖城7-4 含油气构造均位于构造脊线附近,即可反映崖城凸起之上的NW向断裂对油气侧向运移的控制作用。

3.3 储盖组合特征

琼东南盆地三亚组一段沉积时期主要为滨浅海沉积环境,海南隆起粗碎屑物质供应在这一时期较为充沛,并沿古地貌沟槽向低部位搬运沉积,在崖城凸起形成大型三角洲沉积体系。平面上该三角洲呈NW-SE 方向展布,面积约650 km2,崖城13-4、13-6 气藏位于三角洲中部,主力储层一砂组、二砂组为三角洲水下分流河道微相(图2)。根据岩心观察及岩石薄片资料表明,一、二砂组岩性以长石石英砂岩为主,部分为长石砂岩,岩石粒级以中砂岩为主,部分为粗砂岩,颗粒大小分布不均,分选中等—差,多呈次圆—次棱角状。孔隙类型以原生粒间孔为主,另有部分长石溶孔、生物溶孔,少量粒内溶孔和海绿石溶孔,孔隙连通性较好。

图2 琼东南盆地崖城凸起三亚组地层对比图

梅山组沉积时期由于海平面持续上升,北部海南岛物源碎屑物质供应相对不足,崖城凸起区域演变为大面积的浅水台地沉积。通过精细古地貌恢复发现,崖城凸起局部存在凹槽微地貌(图3),形成一条自北东流向南西方向的水道,并在崖城13-6 气藏以北分为南、北两支,呈现“Y”字形的形态特征,其下切深度自北东向南西方向逐渐加深,局部最深处可超过80 m,普遍切穿三亚组一段一砂组而未切穿二砂组。该条水道在地震剖面上“U”字形特征明显易于辨识,其内部充填呈弱振幅、连续性差、较杂乱反射特征,波阻抗反演剖面其内部表现为高阻抗特征,据此认为水道内部主要为泥质充填,不发育砂岩沉积。

图3 琼东南盆地崖城凸起梅山组沉积时期古地貌形态图

4 油气成藏模式及勘探方向

崖南凹陷南部已经有崖城19-1、崖城21-1等多个构造在渐新统崖城组钻遇压力系数超过1.8的异常高压层[17-20],揭示崖南凹陷内部崖城组烃源岩由于受到晚期快速沉降引起的压实不均衡和烃源岩成熟生排烃等多种因素作用形成异常高压,超压流体在压力累积至足够使泄压断裂开启或受到构造运动诱发时,可以突破上覆封盖层系发生集中排泄,向浅部运移成藏[21-22]。胡忠良(2005)等通过对研究区储层流体包裹体资料的研究认为,崖南凹陷崖城组天然气存在两期运移充注过程,其中第一期运移充注时间在距今5.5~3.0 Ma,而第二期也是最为主要的一期,天然气大量充注时间为距今2 Ma,属于超压幕式排放控制的油气晚期快速高效成藏[8-9]。

崖南凹陷崖城组烃源岩所生成的天然气主要向崖南凹陷西北部压力低势区运移,除形成崖城13-1气田之外,油气亦通过莺歌海组时期仍在活动的NW走向3-1号断裂垂向运移至崖城凸起浅层三亚组一段三角洲砂岩,并在梅山组厚层灰质泥岩、泥灰岩封盖层系之下通过三角洲输导砂体继续向北部侧向运移,其优势运移路径主要受到NW向断裂活动形成的构造脊线背景、梅山组泥质水道与三角洲砂体切割关系的共同控制(图4)。

图4 琼东南盆地崖城凸起三亚组油气运移路径图

由于梅山组泥质水道南支、北支下切深度较深,完全切穿一砂组而未切穿二砂组,因此在泥质水道南侧形成依靠水道侧封的一砂组、二砂组岩性气藏即崖城13-6 气藏。梅山组“Y”字形泥质水道南支、北支所夹持的三角形区域内一砂组砂岩被泥质水道完全切割封闭。因此油气无法向该区域的一砂组砂岩聚集成藏,但油气仍可通过泥质水道未能完全切割封闭的二砂组砂岩继续沿NW向断裂形成的构造脊线向北部高部位形成运移聚集,YC7-4-1 井所钻遇的三亚组一段气层即来自于该条油气运移路径,更高部位的披覆背斜圈闭仍具备较大的成藏潜力(图5)。

图5 琼东南盆地崖城凸起三亚组油气成藏模式图

此外,崖城13-6 气藏的东北部边界受到NW 走向断层控制,但断层垂向断距较小,仅15~20 m,远远小于一、二砂组砂岩厚度,断层两盘砂岩未能完全断开。因此崖城13-6气藏气水界面与断层下降盘一砂组砂岩顶部埋深一致,为-3 011 m。崖城13-6气藏所溢出的天然气同样可以沿断层下降盘一砂组砂岩西南低、东北高的构造形态继续向东北部运移聚集,从而形成崖城13-4 披覆背斜气藏,并在崖城13-4 气藏充满溢出后继续沿NW 向断裂F2 形成的构造脊线向北部运移,该条运移路径高部位的披覆背斜、断鼻构造以及依靠梅山组泥质水道中支侧封的岩性圈闭同样为下步勘探的有利方向。

5 结论

1)崖城凸起紧邻崖南凹陷崖城组海陆过渡相煤系烃源岩,具备优越的烃源物质基础,长期活动的沟源断裂与崖城凸起之上广泛分布的三亚组一段三角洲砂岩形成有效耦合,形成高效油气垂向+侧向运移输导体系。

2)三亚组一段三角洲水下分流河道砂岩储层埋藏浅,孔渗物性好,与上覆梅山组厚层浅水台地相泥岩、灰质泥岩形成区域性储盖组合,具备形成构造、岩性油气藏的有利条件。

3)崖城凸起三亚组一段油气成藏主要受到NW向断裂活动形成的构造脊线、梅山组泥质水道对三亚组一段三角洲砂体切割关系的共同控制,具有“3-1 号断裂垂向输导、断裂脊线侧向运聚、泥质水道切割封闭、构造岩性共同控藏”的成藏模式。

4)下一步油气勘探工作应以落实崖城凸起区域的油气优势运移输导路径为重点,位于油气运移断裂脊线路径上的披覆背斜、断鼻构造以及依靠泥质水道侧封的岩性圈闭成藏的可能性较高。