螺旋CT和磁共振成像诊断小肝癌的效果对比

朱海昆

【摘 要】目的对比分析采用螺旋CT和磁共振成像诊断小肝癌的临床效果。方法以本院收治的小肝癌患者为研究对象,分别采用螺旋CT和磁共振成像进行检查诊断,比较两种检查方式诊断的临床效果及其相关指标。结果螺旋CT平扫阳性检出率为57.38%,明显低于磁共振成像的75.00%(P<0.05);两种方式的增强扫描阳性检出率分别为90.16%和90.63%,无明显比较差异(P>0.05)。结论采用磁共振成像诊断小肝癌的阳性检出率要明显高于螺旋CT,能够更为有效的提高诊断准确性。

【关键词】螺旋CT;磁共振成像;诊断;小肝癌

前言

小肝癌是临床上对小细胞肝癌的别称,早期并无显著特征,而且由于病灶较小,给诊断造成一定的难度,以至于延误最佳治疗时机。病情持续发展至中晚期会出现明显的肝区疼痛、体形呈进行性消瘦、腹胀、上腹部包块等症状,甚至已经处于癌症中晚期,对患者的生命安全构成严重威胁[1]。因此,对于小肝癌的早期发现和及时治疗具有重要的临床意义,目前早期诊断小肝癌的主要方法包括螺

旋CT以及磁共振成像,均具有较高的敏感度和准确性[2]。本文采用对比的方式分析诊断小肝癌采用螺旋CT和磁共振成像的临床效果。

1 病例资料和方法

1.1 病例基本资料选本次研究的对象72例,均来源于本院2018年11月—2019年12月收治的小肝癌患者,均接受螺旋CT和磁共振成像检查,并经手术后病理学检查证实为小细胞肝癌,病灶数量共80个,排除对本研究检查有禁忌症与造影剂过敏症。患者中男性39例,女性31例;年龄21—62岁,平均年龄(45.3±6.5)岁

1.2 方法

所有研究对象均分别接受螺旋CT检查和磁共振成像检查。CT检查采用64排飞利浦CT扫描仪,功率为60kW,管电流为120mA,重建矩阵512×512,窗宽85—110HU,层厚、层距均为5mm,患者仰卧位,先做平扫检查,从膈顶部位开始逐渐扫描至肝脏的下缘。再行CT增强扫描检查,在患者的左前臂位置注射碘普罗胺造影剂,注射速度为3ml/s,注射量为90ml,注射完毕后即开始CT增强扫描。磁共振成像检查采用1.5T西门子磁共振扫描仪,使用体部相控阵线圈,对T1WI/WATS、T2WI/SPIR等横断位做常规序列扫描,层厚与层间距分别为5mm、10mm。患者仰卧位,使用快速多层面稳态梯度回波序列先进行平扫,然后再进行动态增强扫描,采用马根唯显造影剂通过患者肘部静脉部位注入,剂量为每千克体重0.1mmol,注射速度为3ml/s,注射完毕后即开始增强扫描要求患者扫描前6—8小时禁食。

1.3 研究方法[3-4]

统计两种方式采用平扫和增强扫描的阳性检出率。

1.4 数据处理采用SPSS19.0软件包进行数据处理,两种方式阳性检出率等计数资料用x2检验,如果(P<0.05)则表示两种方式之间的比较差异具有统计学意义。

2 结果

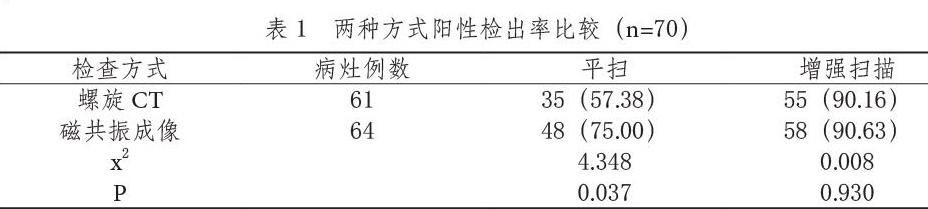

采用螺旋CT共检出61处病灶,平扫阳性检出率为57.38%(36/61);采用磁共振成像共检出64处病灶,平扫阳性检出率为75.00%(48/64);两种方式比较差异有统计学意义(P<0.05)。两种方式的增强扫描阳性检出率分别为90.16%和90.63%,无明显比较差异(P>0.05)。见表1。

3 讨论

小肝癌的早期临床表现无典型特异性,其高度不典型结节增生被认为存在癌前病变可能,如果能够提高早期检出率和诊断准确性,对于取得较好的治疗效果具有非常重要的临床意义[5]。螺旋CT与磁共振成像是目前临床上诊断小肝癌较为常用的辅助检查方式,其中采用螺旋CT进行平扫是临床上应用最为广泛的检查方式,扫描的速度较快,可以进行连续性掃描,绝大多数的小肝癌可表现出“快进快出”的增强性影像学特征,可有效避免漏诊发生。但是由于病灶大部分是低密度灶,密度表现并不均匀,分化较好的小肝癌和肝硬化再生结节的血供并无明显差异,同时影像表现为相互重叠伪影,因此在应用上存在一定程度的局限性。磁共振成像平扫T1加权像表现无特异性,但T2加权像对判断是否存在癌变的可能有较高的临床价值;在T2加权影像像上少数表现为略低信号或者等信号,约有90%表现出高信号。由于小肝癌在病情发展过程中,其血供变化是非常关键性的观察指标,而通过磁共振成像扫描可以很好地反映出病灶部位动脉血供的变化情况,同时因扫描速度快、覆盖面积大,能够清晰、完整的获取到病灶的全面表现,其成像速度相对较快、伪影较少,因而逐渐替代螺旋CT成为临床诊断小肝癌的首选检查方法[6]。本次研究结果显示,采用螺旋CT诊断平扫的阳性检出率为57.38%,明显低于采用磁共振成像的75.00%(P<0.05)。两种方式的增强扫描阳性检出率分别为90.16%和90.63%,无明显比较差异(P>0.05)。综上所述,与螺旋CT相比较,在小肝癌的诊断中磁共振成像的阳性检出率和诊断准确性更高,其临床应用效果更为显著,值得在临床上大力推广应用。

参考文献

唐继芳.螺旋CT与磁共振成像对乙型肝炎肝硬化背景小肝癌的诊断对比研究[J].山西医药杂志,2018,47(19):2273-2276.

韦桂章.小细胞肝癌诊断中磁共振成像与螺旋CT的价值对比[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(73):150-151.

林锦仕,李锋,付志明,等.多排螺旋CT与MRI对乙型肝炎肝硬化背景小肝癌检出的比较研究[J].中西医结合肝病杂志,2018,28(4):248-250.

高松.螺旋CT和磁共振成像诊断小肝癌的效果对比分析[J].中国继续医学教育,2018,10(10):60-61.

崔雷.螺旋CT和磁共振成像诊断小肝癌的应用价值分析[J].临床医药文献电子杂志,2018,5(21):142-143.

夏淇.螺旋CT和磁共振成像诊断小肝癌的效果对比[J].基层医学论坛,2017,21(1):78-79.