后唐同光政权方镇控制战略研究

屈卡乐 卢地生

(1.华东师范大学 历史学系,上海 200241;2.上海社会科学院 信息研究所,上海 200030)

李存勖承继其父李克用余业,转战河汾之间,血战二十余载,最终定河北,灭后梁,吞前蜀,“虽少康之嗣夏配天,光武之膺图受命,亦无以加也”(1)《旧五代史》卷34《庄宗纪八》,中华书局2015年版,第547页。,然入主中原未足三年,即身死国灭,足以为后世炯诫。历代史家多将庄明嬗替归因于庄宗的失政。《旧五代史》对此梳理得最为详备,包括重用伶优、后宫干政、吝于犒师、横征暴敛,以及诛黜功臣勋将等方面。(2)《旧五代史》卷34《庄宗纪八》,中华书局2015年版,第547页。而《新五代史》则强调庄宗的“逸豫”是其国灭身亡的主因。(3)《新五代史》卷37《伶官传》,中华书局2015年版,第447页。此外,苏辙(4)苏辙:《栾城后集》卷11《郭崇韬第四十二》,眉州三苏祠刻本,第8a—8b页。、何去非(5)何去非:《何博士备论·郭崇韬论》,中华书局1985年版,第44页。、王赓武(6)王赓武著,胡耀飞、尹承译:《五代时期北方中国的权力结构》,中西书局2014年版,第123页。、李鸿宾(7)李鸿宾:《沙陀贵族汉化问题》,《理论学刊》1991年第3期。等对庄宗失政进行了不同角度的探讨。上述史家、学者所列述的庄宗失政,确与同光政权速亡存在或多或少的关联,但多是对表面因素的罗列和分析,鲜有触及同光政权速亡的深层原因。此外,部分学者将庄明嬗替的主因归于政权内部的斗争。毛汉光指出,后唐政权更迭实质上是“河东河北集团”内部之争(8)毛汉光:《五代之政治延续与政权转移》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第51本第2分册,1980年,第233—280页。,而同光政权覆灭主要是由于“庄宗善于军事而缺于政治”。(9)毛汉光:《中国中古政治史论》,上海书店出版社2002年版,第459页。樊文礼也认为庄明嬗替实际上是统治集团的内部斗争,不同的是,他所认为的统治集团是“代北集团”,并不包括“河北集团”。(10)樊文礼:《唐末五代的代北集团》,中国文联出版社2000年版。而刘冲、陈峰则认为同光统治集团包括“代北集团”“后梁降人”“河北藩镇将领”,庄宗加强中央集权的措施侵犯了节度使的利益,导致其失败。(11)刘冲、陈峰:《论后唐庄宗明宗嬗代事》,《人文杂志》2016年第1期。笔者认同从政治斗争来探究庄明嬗替主因的研究思路,但上述研究过度强调了各政治力量内部立场的一致性,而忽略了其内在的差异性,不能充分反映唐末五代时期政治人物复杂而多变的政治属性。(12)近来,仇鹿鸣对政治集团的研究范式提出质疑,认为这种研究范式“遮蔽了政治人物生命历程的复杂性”,参见仇鹿鸣:《魏晋易代之际的石苞——兼论政治集团分析范式的有效性》,《史林》2012年第3期。

有鉴于此,对各类政治力量分化和差异的分析就显得尤为重要。本文采取历史地理学的研究视角,以后唐同光政权的方镇长官,包括节度使、留后、权知某州军府事等,作为研究对象,在明晰权力结构和政治关系的基础上,考察不同出身的政治人物在方镇长官中的比重,以及任职区域(内藩与外藩)等,梳理主要政治力量的实力消长,在此基础上,探究同光政权的方镇控制战略,并分析这一战略在同光前中期得以维持的历史条件,以及最终走向崩溃的主要原因。

一、同光年间主要政治力量概况

在后唐政局中,庄宗及其亲从集团占据统治地位,还有四种不同身份的政治人物:河东宿将、后梁降臣、河北军将以及关中诸藩。下文根据史籍所载,对这五种政治力量成员的构成、军政实力以及相互间的政治关系等进行简要梳理。

(一)庄宗及其亲从集团

李存勖即晋王位后,积极整合军政资源,拢聚政治力量,逐渐形成了一个对其高度效忠、实力雄厚的亲从集团。就其内部成员构成而言,主要有以下四种身份:

其一,庄宗的直系亲属,主要包括李存勖的诸位兄弟、子侄等。庄宗诸弟李存霸、李存渥、李存纪、李存乂、李存确、李存矩在同光年间均担任重要方镇的节度使。(13)《旧五代史》卷33《庄宗纪七》、卷97《卢文进传》,第529、1513页;《新五代史》卷14《唐家人传》,第177—181页。庄宗还比较倚重诸子侄,尤其是长子李继岌,李存勖即皇帝位之后,即以李继岌继任北都留守,判六军诸卫事。同光三年(925年),又以李继岌为西南面行营都统,统帅6万精锐军队讨伐前蜀。(14)《旧五代史》卷51《李继岌传》,第798—799页;《新五代史》卷14《唐家人传》,第179页。

其二,李存勖称帝前的“霸府”元从。(15)《旧唐书》卷92《吕琦传》,第1416页。爬梳史籍可知,李存勖“霸府”僚佐包括郭崇韬、任圜、张宪、何瓒、孟知祥、冯道、吕琦、李鏻等。(16)《旧五代史》卷57《郭崇韬传》、卷67《任圜传》、卷69《张宪传》、卷92《吕琦传》、卷108《李鏻传》、卷126《冯道传》,第883、1041—1042、1063—1064、1416、1659、1923—1924页;《新五代史》卷24《郭崇韬传》、卷28《任圜传、张宪传、何瓒传》、卷54《冯道传》、卷56《吕琦传》、卷57《李鏻传》、卷64《孟知祥传》,第279,347、354、359,692—693,728—729,740,897页。

其三,较受庄宗亲信的河东军将,包括李存璋、李存敬、朱守殷、史敬镕、苌从简等。(17)《旧五代史》卷27《庄宗纪一》、卷53《李存璋传》、卷55《史敬镕传》、卷74《朱守殷传》、卷94《苌从简传》,第421—422、832—833、864、1131、1445—1446页;《新五代史》卷36《李存璋传》、卷47《苌从简传》、卷51《朱守殷传》,第443、590—591、647页。这些军将“爰立庄宗,夷内难,颇有力焉”,是李存勖稳定河东政局的重要支撑力量。(18)《旧五代史》卷53《李存璋传》,第832页;《新五代史》卷14《唐家人传》,第176页。

其四,少数受到李存勖特别信用的后梁降臣、河北军将等,如后梁降臣张全义、张继业父子(19)《旧五代史》卷63《张全义传》(第978—979页)载:张全义“凡领方镇洛、郓、陕、滑、宋,三莅河阳,再领许州,内外官历二十九任,尹正河、洛,凡四十年”,长期经营河洛,实力雄厚。庄宗初定中原,根基未稳,极力笼络张氏父子,“诏皇子继岌、皇弟存纪等皆兄事之”,刘皇后亦拜其为义父。而张全义也极力捍卫同光政权,积极为庄宗筹谋划策,河北局势恶化后,“全义以卧疾闻变,忧惧不食,薨于洛阳私第”。,幽州卢龙军将元行钦等。(20)《旧五代史》卷70《元行钦传》,第1080页。

绍袭晋王位之初,李存勖及其亲从集团的政治实力较为单薄,地位很不稳定。平定李克宁等内乱后,李存勖亲赴前线,主持对梁作战,最终控制河北全境,其政治地位逐渐得以巩固。灭梁前夕,李存勖兼领河东及镇州成德军、魏州天雄军、幽州卢龙军等镇,并委派张承业、郭崇韬、张宪、任圜、何瓒、孟知祥等亲从负责上述强藩的军政事务。(21)《旧五代史》卷67《任圜传》、卷69《张宪传》,第1042、1064页;《新五代史》卷28《何瓒传》,第359页。灭梁后,庄宗及其亲从集团的军政实力进一步膨胀,成为主导同光政局的统治集团。

(二)河东宿将

本文所述的河东宿将,特指在李克用时期已成为河东军政系统的核心成员,至李存勖时期仍掌控着军政资源的政治人物。李克用时期,河东军队的核心主要包括三部分:沙陀三部落、“北边五部之众”以及部分代北汉人。这些军政要员功勋素著,长期掌握河东核心的军政力量,帐下多有一定数量的牙军,如符存审麾下牙兵竟有“八千七百人”之多。(22)《旧五代史》卷32《庄宗纪六》,第500页。又如长期主政泽潞镇的李嗣昭,麾下拥有数千牙兵,李存勖对这支军队也难以有效调度。(23)《旧五代史》卷52《李继韬传》(第815页):李嗣昭战死于镇州城下以后,“诸子违诏,以父牙兵数千拥丧归潞。”

早在李克用时代,李存勖即已对河东宿将心怀忌惮,希望李克用予以约束。但由于李克用晚年声势日蹙,愈加依赖“北边劲兵”,虽深知兵骄将傲之状,也很难进行实质调整。(24)《旧五代史》卷27《庄宗纪一》(第420页):“武皇起义云中,部下皆北边劲兵,及破贼迎銮,功居第一,由是稍优宠士伍,因多不法,或陵侮官吏,豪夺士民,白昼剽攘,酒博喧竞。武皇缓于禁制,惟帝不平之,因从容启于武皇,武皇依违之。”李克用去世后,河东宿将骄横更甚,李存勖对这些宿将更难以约束。《旧五代史·庄宗纪》载:

初,武皇奖励戎功,多畜庶孽,衣服礼秩如嫡者六七辈,比之嗣王,年齿又长,部下各绾强兵,朝夕聚议,欲谋为乱。及帝绍统,或强项不拜,郁郁愤惋,托疾废事。(25)《旧五代史》卷27《庄宗纪一》,第421页。《资治通鉴》卷266,开平二年(中华书局1976年版,第8690页)亦载:“初,晋王克用多养军中壮士为子,宠遇如真子。及晋王存勖立,诸假子皆年长握兵,心怏怏不伏,或托疾不出,或见新王不拜。”

引文中的“庶孽”,是指李克用的诸位义子,如李存信、李存孝、李嗣昭、李嗣源、李存审、李存进等。李存勖年少嗣位,威信未立,他不仅难以直接控制朔州振武军、潞州昭义军,就连河东军府的大权也为李克宁所据。(26)《旧五代史》卷27《庄宗纪一》,第421页。即位不久,李存勖在亲信的协助下,平定河东宿将的内乱。征战期间,李存勖着力压抑河东宿将力量的发展。至同光元年(923年)四月,李存勖即皇帝位,河东宿将在地方军政的实力相对萎缩,仅占3席:幽州卢龙军节度使符存审、沧州横海军节度使李嗣源、雁门以北都知兵马使安元信。在梁晋战争中,河东大将周德威、李嗣昭、李存进、史建瑭等先后战死沙场,河东功勋宿将所剩无多,实力大不如前。即使在这种状况下,李存勖及其亲从集团对河东宿将的猜忌也未曾稍减。在郭崇韬的建议下,李存勖任命符存审为幽州卢龙军节度使,负责防守北疆。自此之后,符存审被边缘化,再也不能参与梁晋战争,屡次奏请觐见,都被驳回。(27)《旧五代史》卷56《符存审传》,第876—877页。再如在灭梁之役中立下卓越功勋的李嗣源,一旦举措稍有不慎,也会招致庄宗的疑忌。(28)《旧五代史》卷35《明宗纪一》,第555页。又如在戍卫太原中立下大功的安金全,也长期闲居太原,“金全终庄宗世,名位不进”。(29)《旧五代史》卷61《安金全传》,第946页。此外,义儿军使李建及也备受冷落,“复有功见疑,私心愤郁。是岁,卒于太原。”(30)《旧五代史》卷65《李建及传》,第1005页。在这种政治形势下,河东宿将对庄宗多怀不满,成为反对庄宗的重要政治力量。

(三)后梁降臣

同光年间留用的后梁降臣数量很大,且保有较为雄厚的军政实力。这一局面的产生,主要是由于后唐灭梁的决胜之役,并不是一场主力对决的攻坚作战,而是一场避实就虚的长途奔袭。(31)参见方积六:《中国军事通史》第15卷《五代十国军事史》,军事科学出版社1998年版,第110—116页。在地方军政方面,同光初年,后梁降臣依然把控着中原、关中、山南等地区的军政大权。而在作战军队方面,后梁降军“尚有兵三十万”(32)《旧五代史》卷70《李严传》,第1084页。,而作战能力最强的是段凝所率的北面行营诸军。梁亡后,段凝率北面行营全军归降后唐,实力未有显著折损。(33)《旧五代史》卷73《段凝传》,第1121页。此外,汴州旧为后梁都城,内外驻屯着数量庞大的军队,即后梁的“在京诸军”,同光年间仍然保留后梁龙骧、控鹤、拱宸、天兴等建制,驻屯洛阳、开封周边,甚至承担宫城防卫,明宗天成元年(926年)六月,汴州还发生了后梁旧部控鹤军的叛乱。

后梁降臣对同光政权的态度存在着较大的差异。一方面,一部分后梁降臣积极向庄宗靠拢:“自庄宗至洛阳,趋向者皆由径以希恩宠”。(34)《旧五代史》卷63《张全义传》,第979页。部分梁臣受到庄宗的重用,担任侍卫亲军的将领,或者主政方镇,如康延孝、董璋、孔勍、李严、段凝、温韬等。

另一方面,部分后梁降臣对段凝、温韬等“亡梁罪臣”难以相容,对后梁的灭亡心有不甘,甚至暗怀反覆之志。(35)《旧五代史》卷90《安崇阮传》(第1379页)载:“(后晋)高祖登极之二年,诏葬梁末帝,以崇阮梁之旧臣,令主葬事。崇阮尽哀致礼,以襄其事,时人义之。”这部分后梁降臣在同光年间自然不敢公开展露心志,被迫养晦用忍,庄宗政权覆灭后,他们随即对“亡梁罪臣”进行政治清算。(36)《资治通鉴》卷275天成元年,第8982页。此外,他们还要修改国号:“李绍真(霍彦威)、孔循以为唐运已尽,宜自建国号。监国问左右:‘何谓国号?’对曰:‘先帝赐姓于唐,为唐复仇,继昭宗后,故称唐。今梁朝之人不欲殿下称唐耳。’”(37)《资治通鉴》卷275天成元年,第8982页。可见,部分后梁降臣对庄宗忠诚度不高,甚至暗存敌对之心,是庄宗政权的潜在威胁。

(四)河北军将

除了定州义武军节度使王都以外,还包括归降李存勖阵营的河北军将,代表人物有周知裕、赵德钧、符习、毛璋等。(38)《旧五代史》卷59《符习传》、卷64《周知裕传》、卷73《毛璋传》、卷98《赵德钧传》,第916—917、998—999、1117—1118、1529页;《新五代史》卷26《符习传、毛璋传》、卷45《周知裕传》,第317、326,567—568页。与河东宿将相比,这些军将政治根基较为薄弱,更易接受李存勖调遣,受其信任。

这些新入晋营的河北军将军事能力很强,麾下的河北劲旅战力强大,在同光政局中占得一席之地。如沧州横海军旧将周知裕降后梁后,朱温“特置归化军,以知裕为指挥使,凡军士自河朔归梁者,皆隶于部下”,构成当不限于横海军,还应包括魏、幽、镇、邢等河北诸镇的降兵,“梁与庄宗交战于河上,摧坚挫锐,惟恃归化一军”,可见这支军队战斗力很强。梁亡后,“知裕随段凝军解甲封丘”(39)《旧五代史》卷64《周知裕传》,第998页。,归化军实力当未受较大折损。再如,成德军节度使王镕为叛将张文礼所杀后,符习率“本军”转投李存勖,“本军”当指符习麾下的原成德镇军队,后来成为李嗣源南下夺权的重要支持力量。(40)《旧五代史》卷59《符习传》,第916页。此外,河北军将在戍防后唐北境方面,具有难以替代的地位。符存审病故后,李存勖选择卢龙军旧将赵德钧接任卢龙军节度,就是出于安抚、笼络卢龙军的政治考虑,以卢龙军旧将来稳定卢龙军的内部局势,进而发挥其拱守北面门户的重任。

总体而言,河北军将对于同光政权的政治态度,不如亲从集团那么忠诚,也没有河东宿将、部分后梁降臣那般敌视。因此,庄明嬗替中,河北军将参与的积极性不如河东宿将、部分后梁降臣,政治立场具有一定的投机性。

(五)关中诸藩

同光年间,关中大部分方镇还保持着半独立的政治地位,主要包括凤翔李茂贞、李从曮父子,泾州彰义军(李从昶)、延州彰武军(高允韬)、夏州定难军(李仁福)、朔方(韩洙)等。上述方镇军政实力相对有限,且所处地理位置较为偏远,与本文主题并无直接关联,对于这类政治力量暂不作详述。

综上,李存勖嗣晋王之初,政治地位受到河东宿将的威胁,使其对河东宿将心存疑忌。平息内难后,李存勖及亲从集团的政治实力持续增强,特别是在控制河北诸镇以后,李存勖以亲从集团来主政河东及魏州天雄军、镇州成德军等重镇,霸府幕僚也得到了进一步充实,在河东军政系统中占据优势地位。在此期间,河东宿将实力大不如前,渐渐被边缘化。而一部分后梁降臣对同光政权暗存敌对之心,是庄宗政权的潜在威胁。

二、同光政权控制方镇的战略

灭梁后,面对实力依旧强大的后梁降臣以及离心离德的河东宿将,庄宗对亲从集团更为倚重,亲从集团的政治军事实力进一步膨胀,成为主导同光政局的统治集团。亲从集团的内在不足随之日益凸显:首先,虽然李存勖诸弟、子侄多担任方镇节度使,但实际就镇的却较少,如李存霸、李存渥等“皆居京师,食其俸禄而已”(41)《新五代史》卷14《唐家人传》,第177—178页。;再者,“霸府”僚佐多为文臣治吏,难以弹压骄兵悍将,不堪一镇军府之任;此外,元从集团中能征惯战的悍将,如元行钦、史敬镕、苌从简等,多为刺史、诸军都指挥使一级,资历较浅,且人数不多,即使不次拔擢,也难敷所需。因此,庄宗被迫转向以亲从集团重点控制“关键少数”的战略。从地域上来看,“关键少数”主要分布于中原北部、河北南部、河东腹地等内藩,其他出身的政治人物多主政外藩。因而,同光政权的方镇战略可以概括为:“以内藩制外藩,以外藩制敌国”。

这一战略的形成和调整,可大体分为三个阶段:第一阶段从同光元年十月至二年十二月,集中调整同光初年仍然担任方镇长官的后梁降臣;第二阶段同光三年一月至四年一月,调整亲从集团迁任内藩,河东宿将、河北军将、后梁降臣徙任外藩;第三阶段同光四年二月至四月,为应对河北兵变对方镇长官进行应急调整,以加强对内藩的控制。下文对同光年间方镇长官的迁转情况进行梳理,并分析不同阶段调整方镇长官的政治背景。

(一)方镇长官调整的第一阶段

灭梁之初,后梁降臣依然把控着中原、关中、山南等地区的军政大权。为了能尽快争取这些地区的归附,庄宗决定“应旧伪庭节度、观察、防御、团练等使及刺史、监押、行营将校等,并颁恩诏,不议改更,仍许且称旧衔,当俟别加新命”,暂时承认后梁所委任的方镇长官。(42)《旧五代史》卷30《庄宗纪四》,第474页。不过,庄宗并非原封不动地接受后梁任命的诸镇节度使,灭梁后不久,即对少数方镇进行调整,尤其是要将攸关都城洛阳安危的近畿重镇置于自己亲从的掌控之中。(43)同光元年十一月,将滑州义成军留后段凝徙至兖州泰宁军,以李存渥担任滑州义成军节度使,忻州刺史元行钦迁任徐州武宁军节度使;十二月,任命翰林学士承旨卢质权知汴州军府事。

至同光二年,政局渐趋稳定,对方镇长官的大规模调整渐渐展开(表1)。至该年底,后梁所委任的方镇长官多归阙罢镇,或者调任他镇。得以继续担任方镇长官的后梁降臣大多可归为以下两类:其一,段凝、温韬等“亡梁罪臣”;其二,在后唐获得晋升的后梁军将,如康延孝、董璋等。这些降臣在后梁仅为指挥使、刺史等,庄宗将他们拔擢为方镇长官,可提升其对后唐的忠诚度。从任职区域分布来看,后梁降臣所主政的方镇主要为中原地区的偏南诸镇,以及部分关中方镇。

此轮调整之后,亲从集团在地方军政方面的控制力大为增强,直接掌控了河北、河东地区的大多数方镇。主要集中于中原地区的偏北诸镇,包括郓州天平军、滑州义成军以及河阳等镇,而中原地区的偏南诸镇,仅直接控制宋州归德军。可见,庄宗对亲从集团的局限性有一定认识,有意将亲从集团集中配置于缘河诸镇,与其长期经营的河东、河北诸镇连成一片,以保障战略上的有利局面。

此外,这一时期,河东宿将在地方军政方面的实力进一步萎缩,直接控制的方镇仅剩余云州大同军、新州威塞军两个边镇以及汴州宣武军。可见,灭梁后,面临的军事压力骤减,河东宿将的价值也随之降低,庄宗自然更加倾力削弱河东宿将的军政实力。

资料来源:万斯同:《五代诸镇年表》,《二十五史补编》,中华书局1955年版;[日]栗原益男:《五代宋初藩镇年表》,东京堂1988年版;朱玉龙:《五代十国方镇年表》,中华书局1997年版。表2、表3同。

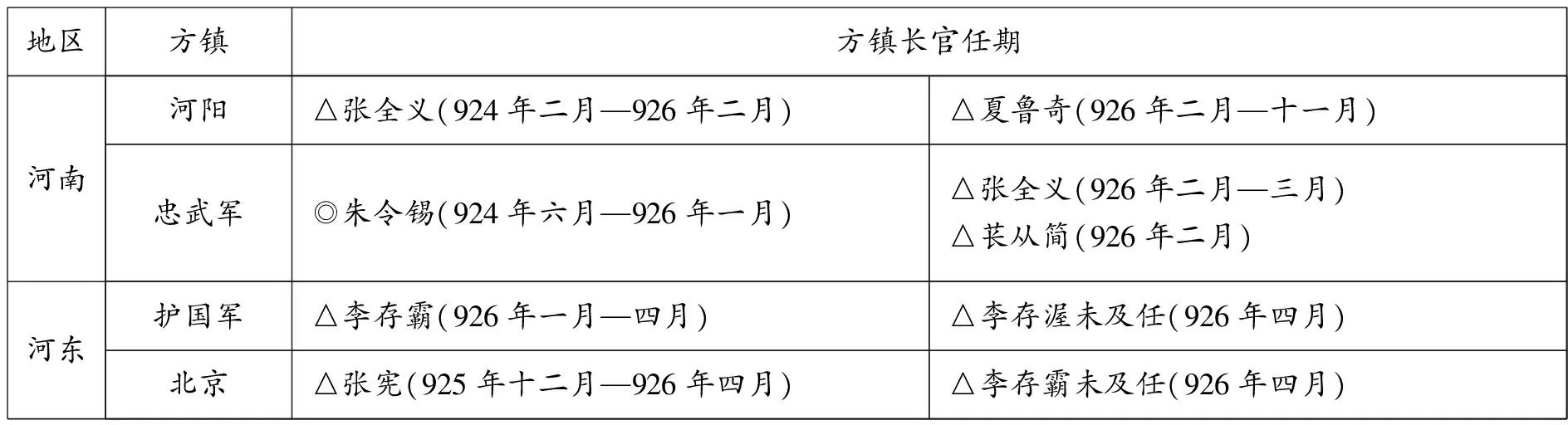

说 明:出于区分方镇长官政治身份的需要,表格中,庄宗亲从集团成员用“△”来标识,河东宿将用“○”来标识,后梁降臣用“□”来标识,河北军将用“◇”来标识,河中、关中等其它政治力量用“◎”来标识。表2、表3同。

(二)方镇长官调整的第二阶段

同光三年以后,中央政权对方镇长官的调整,更多地受到对外战略的影响,主要表现在应对契丹侵扰和征讨前蜀这两个方面。

灭梁后,契丹的军事压力有增无减,出于防守北方边界的需要,庄宗将亲从集团从河北多个方镇中退出,而替任的军政长官多为河东宿将、河北军将,包括镇州成德军节度使李嗣源、幽州卢龙军节度使赵德钧、沧州横海军节度使安元信、新州威塞军节度使张廷裕等,亲从集团直接控制的方镇向南大幅退缩至邢州安国军、邺都兴唐府。

征蜀之役前后,庄宗对多个方镇长官进行了调整。值得注意的是邺都兴唐府、北京太原府:邺都留守李继岌统军征蜀,由王正言补任;前蜀亡后,北京留守孟知祥徙任西川节度使,北京留守则由张宪补任。虽然二镇长官进行了调整,但始终直接控制于亲从集团之手。此外,河中、关中诸镇也是庄宗这一时期调整的重点,将长期盘踞河中府护国军、同州匡国军的朱友谦、朱令德父子分别徙任位于中原腹地的滑州义成军、许州忠武军(不久,二人被处死),改由李从霸、李存敬担任此二镇长官。

综上,邺都兵变前,庄宗亲从集团掌控着多个中原方镇,河东方镇、魏州天雄军等强藩,以及河中护国军、晋州建雄军、华州镇国军、同州匡国军等战略重镇。而河东宿将和河北军将则主要主政部分河北方镇、河东边镇,后梁降臣则主要掌管边远方镇和少数中原方镇。

表2 同光三年一月至四年一月后唐方镇长官调整表

①《旧五代史》卷32《庄宗纪六》( 第510 页) 载: 同光三年四月“戊寅,以耀州为团练州,其顺义军额宜停。”

(三)方镇长官调整的第三阶段

同光四年二月,河北发生兵变,政局一时丕变。为应对急转直下的政治局面,庄宗迅速加强对近畿方镇、河东的控制力度,为征蜀大军回师争取时间。一方面,庄宗令其弟、河中护国军节度使李存霸赴镇,稍后,又徙李存霸任北京留守,李存渥任河中护国军节度使,以图稳定河东大本营的局势。另一方面,任命心腹爱将夏鲁奇、苌从简分别出任河阳、许州忠武军节度使,以拱卫洛阳。但是,当时庄宗已经失去对地方局势的掌握,李存霸、李存渥很难接掌方镇大权,而苌从简“会庄宗晏驾,未及赴镇而止”(44)《旧五代史》卷94《苌从简传》,第1446页。,可见,此轮方镇长官的调整,并未取得预期的政治目标。

表3 同光四年二月至四月后唐方镇长官调整表

综上所述,面对陡然扩大数倍的政治版图,亲从集团确实无力承接全国的方镇局势,庄宗不得不集中政治资源来控制诸镇中的“关键少数”,再借助这些“关键少数”来掌控全国局面。至邺都兵变前,后唐“以内藩制外藩,以外藩制敌国”的方镇战略基本成型:庄宗坐镇洛阳,统领禁军主力,周边有河阳、天平等镇的拱卫,对中原南部诸镇形成震慑,呈居北制南之态;东北向则主要凭依邺都,控遏河北诸镇;北向则经由河中护国军、晋州建雄军与河东大本营相联,并依靠北京太原府,威慑河东边镇和防遏契丹南侵;西向则依靠对华州镇国军、同州匡国军的经营,经略关中诸镇。不难看出,在这个战略中,洛阳、邺都、北京呈掎角之势,战略上互为助益,是同光政权推行“以内藩制外藩”的关键所在。而经过庄宗的调整,后梁降臣在地方军政的实力大为削弱,且多分布于南部边远方镇和少数中原方镇,而河东宿将、河北军将则主要担任河北方镇、河东边镇的长官。如此以来,后唐境内形成庄宗亲从集团居中,河东宿将、河北军人居北,后梁降臣居南的政治地理格局。

三、同光政局潜在的危机与庄宗政权的解体

庄宗“以内藩制外藩”的战略,确实在一定时期内成功地稳定了政局。而这一战略成功的关键在于亲从集团力量的相对集中和其余政治力量的相对分散:其一,亲从集团力量主要分布于都城洛阳以及邺都、北京等“内藩”,相对外藩具有一定的实力优势;其二,庄宗及亲从集团作为政治集团,有共同的政治核心,也有一定的组织结构和共同利益,内部整合程度较高,而河东宿将、后梁降臣、河北军将等政治力量则缺乏有效整合。至同光末年,上述条件均遭到破坏,居内制外的格局再也无法维系,同光政权也随之解体。

(一)中枢的军力空虚与内藩失控

一方面,洛阳周边的部分禁军远征前蜀,造成中原军力空虚,内外力量失衡。同光三年九月,庄宗任命魏王李继岌充西川四面行营都统,“率亲军六万,进讨蜀川”。(45)《旧五代史》卷57《郭崇韬传》,第889页。直到邺都兵乱,庄宗方才意识到腹心地区兵力空虚的危机,“连发中使促继岌西征之师”。(46)《旧五代史》卷34《庄宗纪八》,第540、544页。但是,远在蜀地的禁军最终无法及时回防中原,庄宗被迫以“从驾兵二万五千”仓促东出,“及复至汜水,已失万余骑”(47)《旧五代史》卷34《庄宗纪八》,第540、544页。,难以挽回局势。

另一方面,内藩的失控也是同光政权崩盘的重要原因。邺都兵变使同光政权丧失了控遏河北地区的前沿重镇,河北局势随之失控,内藩的失控进一步蔓延到河东等镇(48)《旧五代史》卷69《张宪传》,第1065—1066页。,庄宗政权很快就陷入风雨飘摇的境地。此时,汴州宣武军的政治倾向尤为关键。若宣武军效忠于庄宗,在禁军驰援之下,宣武军可作为遏狙河北叛军西进的重要蔽障。若宣武军倒向李嗣源,就会使得庄宗处于极为不利的战略处境:一方面,河北叛军经由汴州,可径抵虎牢关,直接威胁洛阳;另一方面,将洛阳与汴州宣武军以东的“东诸侯”隔绝起来,使得中枢孤立无援。而此时,担任权知汴州事的是后梁降臣孔循,对同光政权心存隔阂,趁机与河北叛军相呼应:“明宗自魏反兵,南渡河,而庄宗东幸汴州。汴州节度使孔循怀二志,使北门迎明宗,西门迎庄宗,所以供帐委积悉如一,曰:‘先至者入之。’”(49)《旧五代史》卷61《西方邺传》,第954页。不难看出,孔循名似中立,实为暗附李嗣源。在此形势下,“明宗至相州,遂分骁骑三百付之,遣帝(石敬瑭)由黎阳济河,自汴西门而入,因据其城。及明宗入汴,庄宗亲统师亦至城之西北五里,登高叹曰:‘吾不济矣!’由此庄宗从兵大溃,来归明宗。明宗寻遣帝令率兵为前锋,趋汜水关。俄而庄宗遇内难而崩。”(50)《旧五代史》卷75《高祖纪一》,第1142页。

(二)李嗣源集团的形成

同光年间,对庄宗心怀不满的河东宿将与部分后梁降臣、河北军将等暗相盘结,形成了实力强大的军政集团,姑且称之为李嗣源集团,成为庄宗政权覆灭的重要因素。

平定潞州杨立之乱之后,李嗣源出任蕃汉内外马步军总管、汴州宣武军节度使,成为后唐禁军首将,拥有很高威望。李嗣源麾下的元从军将,如石敬瑭、李从珂、康义诚、药纵之、梁文矩、高从周等(51)《旧五代史》卷46《末帝纪上》、卷66《康义诚传》、卷71《药纵之传》、卷75《高祖纪一》、卷92《梁文矩传》、卷123《高行周传》,第719、1023、1097、1140、1417、1870页。,长期统领横冲都、突骑等河东精锐骑兵,十分骁勇善战。

据史籍所载推测,李嗣源集团的初步成型,应在他担任北面行营都招讨使期间。同光二年十二月,“(李嗣源)将宿卫兵三万七千人赴汴州,遂如幽州御契丹”(52)《资治通鉴》卷273,同光二年,第8928页。,行营大军除“宿卫兵”以外,还包括幽州卢龙军、魏州天雄军、徐州武宁军、沧州横海军等方镇军队。在此期间,李嗣源趁机整合政治上同受冷遇的部分河东宿将、河北军将以及后梁降臣。文献中对其成员构成并无明确记载,仅能通过零星记载进行梳理。《旧五代史·符习传》载:

(同光)四年二月,赵在礼盗据魏州,(符)习受诏以淄、青之师进讨;至则会军乱,习乃退军渡河。明宗自邺赴洛,遣使召之,习不时而至。既至,谒明宗于胙县。霍彦威谓习曰:“主上所知者十人,公在其四,何犹豫乎!”习乃从明宗入汴。(53)《旧五代史》卷59《符习传》,第917页。

此处的“主上”当指李嗣源,霍彦威称“所知者十人”,并且符习“在其四”,说明李嗣源聚拢的这个军政集团确实存在,有明确的组成人员,并且内部有着一定的排序。符习时任青州平卢军节度使,可见此集团中排名列于符习之前的三人也当为方镇节度使。除较为明确的徐州武宁军节度使霍彦威以外,也有可能包括沧州横海军节度使安元信(54)《旧五代史》卷61《安元信传》(第947—948页)载:“时契丹犯边,元信与霍彦威从明宗屯常山。……明宗即位,以元信尝为内衙都校,尤厚待之。”由此可知,安元信跟随李嗣源抵御契丹的南侵,当隶属北面行营,他当在此期间加入李嗣源集团。、幽州卢龙军节度使赵德钧(55)李嗣源任北面行营都招讨使期间,屯防的重点区域即在卢龙军境内,卢龙军自然当在北面行营之内。且赵德钧之子赵延寿为李嗣源女婿,明宗朝,赵德钧、赵延寿父子均恩渥无比。因此,赵德钧很有可能是李嗣源集团的成员。、泰宁节度使段凝。(56)《旧五代史》卷73《段凝传》,第1121—1122页;《资治通鉴》卷274,天成元年,第8969页。除诸镇节度使外,北面行营的部分军将也是李嗣源集团的重要成员,包括北京右厢马军都指挥使安审通、贝州刺史李绍英(房知温)、齐州防御使李绍虔(王晏球)等。(57)《旧五代史》卷61《安审通传》、卷64《王晏球传》、卷91《房知温传》,第946、992、1394页。

同光四年,李嗣源讨伐河北叛乱受挫后,在魏县招揽旧部,一时之间河北军政实力派纷纷响应,云集魏县:“明宗退守魏县,未知趋向。安重诲将征兵于四方,(郑)琮在帐前,历数诸道屯军及主将姓名,附口传檄,相次而至”(58)《旧五代史》卷91《郑琮传》,第1409页。,“时齐州防御使李绍虔、泰宁节度使李绍钦、贝州刺史李绍英屯瓦桥,以备契丹。北京右厢马军都指挥使安审通屯奉化军,嗣源皆遣使召之”。(59)《资治通鉴》卷274,天成元年,第8969页。响应征召的李绍虔(王晏球)、李绍钦(段凝)、李绍英(房知温)、安审通等,均为李嗣源集团的成员。由此可见,在此之前,李嗣源集团对河北军政力量已有了相当程度的整合,具备了挑战李存勖集团的实力。

由上可知,同光末年,以内制外的方镇控制格局遭到破坏。一方面,部分禁军主力远征前蜀,中枢的军政实力较为空虚,长期主政邺都、河东的李继岌、孟知祥先后入蜀,继任的文职长官王正言、张宪,难以弹压军府的骄兵悍将,成为内藩失控的重要原因。另一方面,李嗣源在主持河北军务之时,整合了北面行营的河东宿将、后梁降臣和河北军将等地方军政力量,逐渐积聚了可以挑战庄宗及其亲从集团的军政实力,邺都兵变后,趁内藩失控之机,南下推翻了庄宗政权。

结 语

综上所述,庄宗政权覆灭的主要原因是“以整制散”“以内制外”的政治格局遭到破坏。一方面,从政治结构上来看,李存勖袭晋王位后,其亲从集团实力持续增强,灭梁后,成为主导后唐政局的统治集团。而河东宿将、后梁降臣、河北军将等政治力量缺乏整合,力量分散,因此,庄宗得以凭借亲从集团,以整制散,压制其他政治力量,保障自己的政治主导地位。但由于庄宗对河东宿将的猜忌和排挤,使得河东宿将与同光政权离心离德,相当多的后梁降臣对同光政权心存隔阂,或暗怀敌意,河北军将对庄宗也缺乏足够的忠诚,在此形势下,李嗣源乘隙整合上述政治力量,形成具有一定组织性的军政集团,成为同光政权覆灭的重要因素。另一方面,从方镇控制战略上而言,维系同光政权的关键条件是“以外藩制敌国,以内藩制外藩”的方镇战略。这一战略的推行,使得庄宗及其亲从集团通过控制“关键少数”的内藩,对主政外藩的其余政治力量产生有效的政治威慑。而庄宗的失败在于未能充分发挥内藩遏制外藩的政治功效:其一,未能有效控制邺都、河东的局势,在中原诸镇的经营也较为有限,内藩局势不稳,难以镇遏外藩;其二,在李嗣源的整合下,分散的外藩力量得以整合成实力强大、组织严密的政治集团。

需要强调的是,庄宗“以外藩制敌国,以内藩制外藩”是一种较为高明的方镇控制战略,同光政权的迅速崩盘,并不足以昭示这个战略的破产。事实上,这一战略具有较为深远的政治影响,其后的明宗、末帝乃至于后晋、后汉、后周政权,在方镇控制方面,也多奉行这一战略。庄宗的失策为后世统治者提供了借鉴,使得各政权方镇控制战略得以进一步改进。