从灵感起步……

周飞波

什么是灵感?杜威说,灵感是人们思维过程中一种新的思路突然接通,它是一切创新的关键起点,可遇不可求,特别珍贵。幼儿期是一个人顿悟式灵感思维最活跃的时期。因为童心,不拘于物,不滞于相,天马行空,感受欢喜。就像他们发现一堆枯树枝会说“我捡到一条鳄鱼”“我捡到一只蜜蜂窝”“我捡到两颗大象的牙齿”,他们与生俱来能和任何自然物进行通灵的对话,灵感一触即发,那是真正来自生命本源的灵感。但是,如果没有后期的跟进,再好的灵感也会转瞬即逝。于是我们思考:该如何让孩子这宝贵的灵感,变成推动他幸福童年的光亮呢?创意活动的创想→创作→创享三步骤无疑是特别适宜的路径。而具体策略上,卢梭、夸美纽斯、庄子等教育家们倡导的自然教育观,给了我们强有力的指引:那就让我们从灵感起步,让创意自然而然。

创想拓展时,自然诱灵感

以天物引发想象

让孩子去充分玩耍、感知身边一切可利用的自然材料,以它们的外在特征和内在特性引发灵感。比如刚刚说到的枯树枝,它的外在色形第一时间诱发了孩子们的灵感,而当发现它能浮起来时,孩子们更是欢叫:“呀,原来它是小船!”这便是内在特性诱发的灵感。在这一点上,孩子总是能给予我们成人思想不能及的惊喜,比如玩花生壳诱发了做蚂蚁王国的灵感,玩石子诱发了做迷宫的灵感,玩竹棍诱发了设计“吉尼斯”力量挑战赛的灵感,玩贝壳诱发了举行贝壳打击音乐会的灵感等等。正如游戏专家徐则民老师说的那样:“孩子的游戏不是老师教会的,因为我们成人根本玩不过孩子,我们唯有虔诚地向孩子学习,他们才是天生的玩家。”

以现象引发动机

让孩子去充分感知、观察身边一切可接触的自然万象,以它们的变化多端、奇妙有趣引发灵感。比如研究“水的流动状态”,和家长联手先带孩子们去自然中、生活里进行大量观察,有孩子回来跟小伙伴描述洒水车的洒。感觉言语不能穷尽,突然冒出灵感:“我可以用小实验把洒带来给你们看。”这话把老师惊呆了,可孩子们却都听懂了。分享那天,有孩子带来保鲜袋,装了水,用牙签一戳,“这是滴”,戳戳戳,“看,这就是洒”,有的借助一根透明吸管表现迂回,有的借助一个杯子表现漩、溢、淋、溅,有的借助餐巾纸表现渗、漏等等。灵动的课堂满足了孩子们直接感知、实际操作、亲身体验的学习需要,无限专注,无限快乐。水的流动是这样,还有力的惯性、摩擦起电、震动发声……神奇引发好奇,小脑袋里冒出来要做的事,那可就多了。

以生命引发欲望

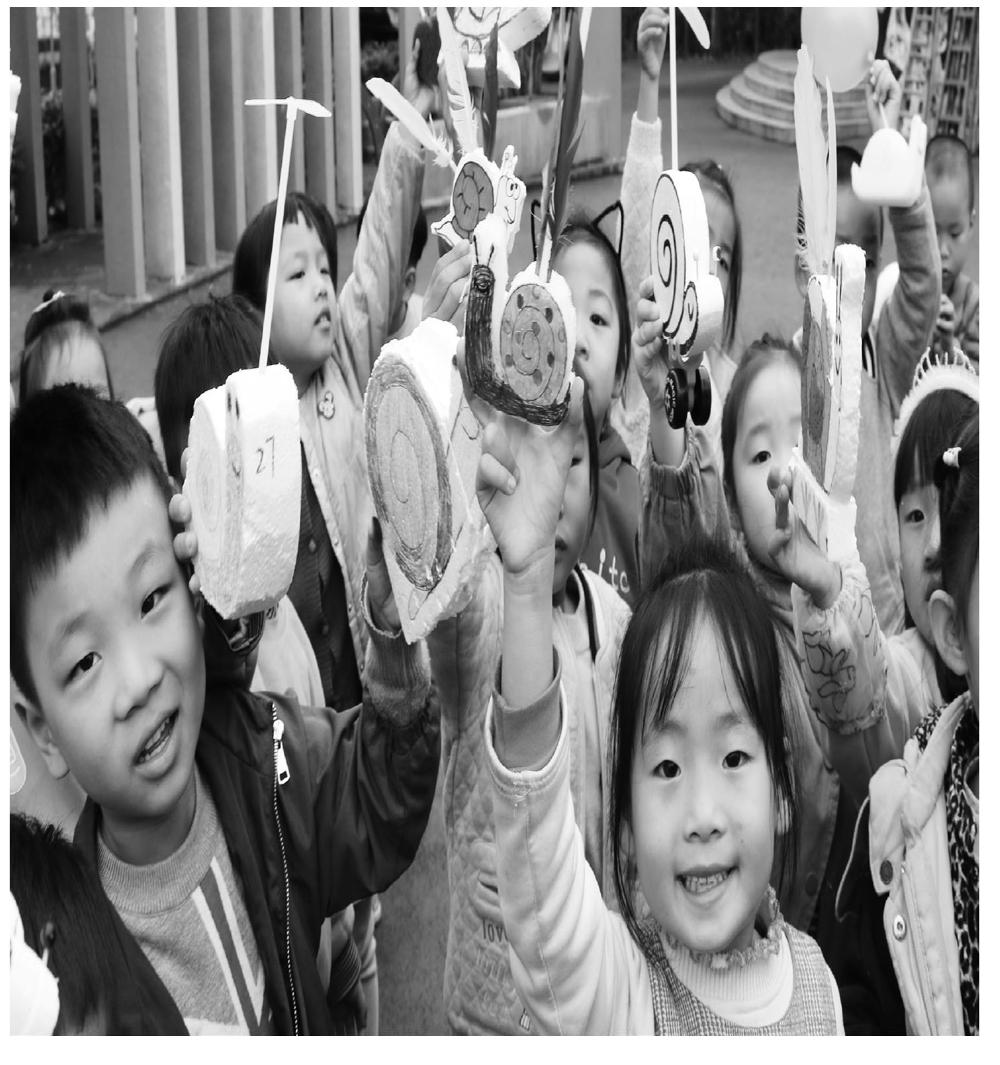

让孩子充分种养、观察身边一切可亲近的自然生物,以它们各自特别有趣、特别厉害或者特别柔弱的一面来引发灵感。包括动物和植物的外在特征、基本需要、生命周期、多样繁殖、生活习性、自我保护等等。比如,听说小蜗牛也很想去参加一次跑步比赛,孩子们瞬间炸开了,有的说装火箭,有的说装轮子,有的说装竹蜻蜓,有的说装翅膀……借助自己的已有经验创作“极速蜗牛”的欲望势不可挡。此时的孩子活脱脱一个个小小梦想家。

创作探究时,自然化問题

从灵感冒泡到创意落地,会遇到各种问题,对小小的孩子来说,每一个问题随时都会成为他放弃灵感的绊脚石。唯有顺应儿童天性,遵循学习与发展的特点和规律,顺其自然地去尊重和保护孩子基于自然灵性的个性化感受、表达与创造,才有可能让灵感跨过问题成为现实。

“润物细无声”的鹰架支持

以孩子们想用枯树枝做帆船的灵感为例,教师基于观察,从四个层面悄悄帮助孩子建立实践的支架:讨教孩子“怎么把枯树枝变成小帆船呢?需要什么材料?桅杆怎么固定?”,以求解的方式帮孩子把灵感具体可操作化;孩子来求助时顺势提供帆船结构图并引导解读,以回应的方式帮助孩子铺垫知识基础;观察发现有孩子装桅杆无能为力时,递上一根电线,问一句“要不要试试这个”,以建议的方式协助突破技术难点;一个微笑一句肯定,以鼓励的方式帮助幼儿建立克服困难的自信。

“悠然见南山”的陪伴心态

脑科学研究证实,大脑越放松,越有助于创造力的发挥。所以要给予孩子足够的时间、空间和材料,播放轻松的大自然背景音乐,更关键的是,一定要相信孩子的力量,不轻易打搅。比如,用玉米包衣做小人,有孩子安装小人脑袋的时候屡屡失败,弃而走之。老师远远看着。他四处游荡,发现别人也在装脑袋,便定睛观察,突然笑着跑回,按照小伙伴的方法很快用小棍装上了。看着觉得这小棍露在前面不好看,又把它插进脑袋里。这下心满意足了。多么珍贵的同伴间自主学习和改良创新,完全符合杜威《思维术》中的问题解决五步骤,包括遇到疑难或挫折→发现问题关键之所在→收集资料提出可能解决的假设→分析评价选出最适当者→按选定方法实际行动,遇到不妥之处随时修正。这是真正具有可持续发展性的内生学习。此时的孩子活脱脱一个个小小行动派。

创享感悟时,自然蕴成长

孩子的创意有别于成人,它更需要我们诱发和保护天马行空的思想,保护好奇心,满足和品味个体创造的愉悦体验,实现精神追求。所以,孩子在整个过程中的内心感受和体验是非常重要的。

萌发了感恩自然的美好情感

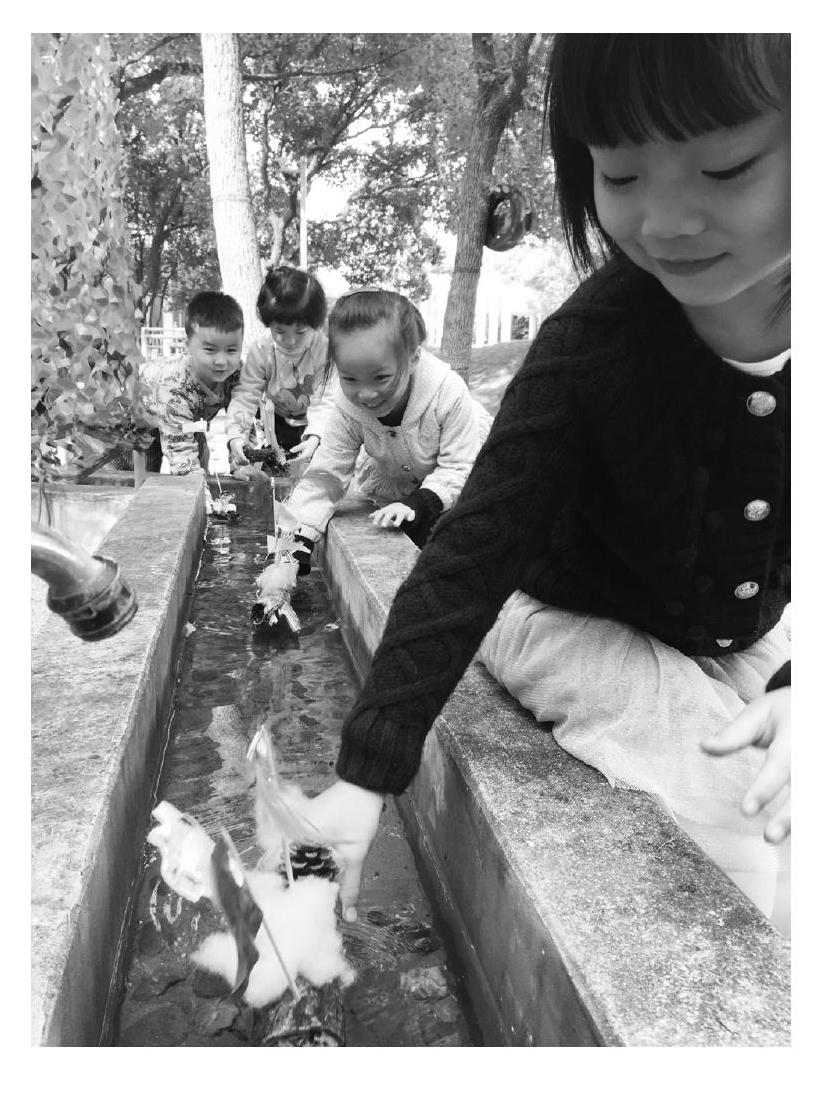

孩子们拥抱本心走向大自然的点点滴滴,使原来生活中不起眼的野物或废物,都变成了孩子们眼中的珍宝。熏陶于自然,惊叹于自然,感恩于自然,慢慢经历了“亲自然、爱自然、重生态、护环境”的心理路径。比如用枯树枝做帆船的孩子,做完的小帆船变成了自己游戏的玩具,在戏水池玩得不亦悦乎,感叹着“原来枯树枝这么神奇,这么好玩,说不定还能变成别的呢”。后来,他们还用各种木头废料做了各种马路上的车开展主题学习,用各种藤条做成了花卉装扮节日的幼儿园等等,每一次他们都深深地感受到,大树上上下下都是宝,我们一定要爱护它!他们不仅在幼儿园种了各种小树,还大胆地走上舞台,用情景剧的方式创意地告诉身边每一个人:“树真好。”

萌发了崇尚科学的积极态度

各种自然现象以及人们用其来解释生活,或者在生活中的创意应用,不仅让孩子们发现科学的有趣,更是惊叹于科技的伟大,立志要做一个用科技让生活更美好的人。于是,他们也开始了自己的小小发明,以此让生活因为自己的创意变得更加美好。比如,利用水“滴”的状态猜想了人们生病打点滴时输液走向的原理,还据此动手创意制作了浇花器,让花草在周末也能喝上水。

萌发了敬畏生命的高贵品格

有一首小诗这样写道:“感谢一朵花,或二朵三朵,不管是高贵的,平凡的,默默无闻的, 它们的淡香、清香、浓香,环绕着我们美丽的家园……”还有竹子的坚韧,小蜗牛的坚持与责任,蝴蝶机警的自我保护,蜜蜂和蜘蛛的勤劳,蜻蜓的友爱等等,一个个小故事都会带给孩子们心灵的触动。比如当听到“鸽子爸爸每天早上九点去替换鸽子妈妈孵蛋,让鸽子妈妈可以出去觅食、活动,到傍晚五点鸽子妈妈回来孵蛋,鸽子爸爸才出去觅食、活动”时,有孩子问“为什么要这个时间呢”,而讨论的结果让孩子们深深感受到鸽子爸爸的伟大。当听了“蚂蚁搬家”的团结力量之后,小班孩子接收到了信号,每每户外活动时间不要老师帮忙,自己一个个把各种器械搬进搬出……此时的孩子活脱脱一个个小小文明人。

哈佛大学创新实验室托尼·瓦格纳教授曾说:“知识的公开化免费化使得拥有知识本身不再具备以往的竞争优势。这个世界不再关心你知道多少,而是关心你能用你知道的做什么。”基于自然教育观的创意活动正是培养了符合这样一个时代需要的小小梦想家、行动派、文明人,让参与其中的每一位都开启了由生命灵感相伴的创意人生。