公路隧道垂直疏散通道设计参数研究

惠豫川 肖益民 黄浩天p>

公路隧道垂直疏散通道设计参数研究

惠豫川 肖益民 黄浩天p>

(重庆大学土木工程学院 重庆 400045)

隧道疏散救援研究是当今地下工程领域一个重要的研究方向。为给公路隧道垂直疏散通道的参数设计提供依据,针对公路隧道中的滑梯、楼梯这两种常见垂直疏散通道的宽度、间距等参数进行了研究。基于人员在隧道中的实际疏散行为、运动速度等因素,考虑人员疏散行动中的反应,运用Pathfinder软件建立了隧道疏散模型。其中引入了“多米诺骨牌”阶段性效应将隧道按照与火灾点位置的不同划分为不同的响应时间区域。并利用前人的现场疏散实验数据验证了模型的准确性。考虑隧道全线堵塞、车辆满载的极端交通条件及火灾发生在隧道中间一处疏散通道位置的不利情况,研究了滑梯、楼梯不同间距及楼梯不同宽度对人员疏散时间及通过能力的影响。结果表明,楼梯宽度在0.8~1.1m之间每增加0.1m,通过能力增加约0.04人/s;宽度达到1.1m及以上时,每增加0.1m,通过能力增加约0.1人/s。在人员可用安全疏散时间(ASET)设定为8min的条件下,基于最长疏散时间及短暂聚集原则,通过对比分析得到了滑梯的最佳间距,拟合得到了楼梯最佳间距与宽度之间的关系式。此外,从降低建设成本及减小疏散口践踏等次发事故发生概率的角度考虑,相比于减小间距,增大楼梯的宽度更有利于人员的安全疏散。

隧道工程;公路隧道;Pathfinder;垂直疏散;疏散口设计

0 引言

当前国内外公路隧道的主要疏散方式分为水平疏散和垂直疏散,水平疏散通道在紧急情况时可保证人员快速撤离,已成为双洞公路隧道的主要疏散方式;垂直疏散方式一般应用在隧道的上层通风或车道区域与下层的安全服务通道或车道区域之间,多为滑梯或楼梯。

目前,国内外学者对公路隧道中的人员疏散问题已经进行了大量研究。李削云[1]苍岭隧道为背景,采用理论与疏散软件相结合的方式,提出中小规模火灾情况下公路隧道的安全疏散时间应控制在8min之内;向月[2]以公路隧道疏散横通道为研究对象,对公路隧道疏散横通道的通过能力进行了研究,提出了公路隧道疏散横通道人员通行时间的计算方法;Nilsson等[3]开展了某公路隧道内的人员疏散实验,研究了人员在火灾紧急情况下的行为和情绪反应,以及绿色闪光灯是否会对出口的选择产生影响;Ronchi等[4]研究对比了不同的公路隧道疏散模型,并通过公路隧道的案例,分析了不同模型产生差异的主要因素;Caliendo等[5]建立了弯曲公路隧道的STEPS疏散模型,研究了人员疏散时间的主要影响因子,并指出隧道报警系统的存在会减少大多数人员的撤离时间。上述研究主要集中于对人员在隧道中的水平运动行为与相关影响因素的考察以及人行横洞参数的设置,未涉及垂直疏散通道对人员撤离性能的影响。

文献[6,7]对公路隧道的垂直疏散方式进行了现场实验,研究了人员通过垂直通道的疏散行为和疏散性能,并获得了垂直疏散通道的占用时间、通过能力等基础性参数。本文同时考虑人员在隧道中的垂直运动与水平运动行为,建立某二车道公路隧道的Pathfinder疏散模型,并运用前人的疏散实验数据对模型进行验证。最后以人员安全为判断依据,开展不同垂直疏散通道的基础性参数研究,以期为类似公路隧道垂直疏散通道的设计及人员疏散诱导提供理论参考。

1 背景及研究方法介绍

1.1 背景介绍

本文以二车道公路隧道为研究背景,该隧道为无信号灯高等级城市快速主干道路,仅限非危险化学品等机动车通行,设计火灾规模为20MW。隧道采用双洞单向行驶双车道形式,上层为车行通道,下层为安全服务通道,层间高差3.05m,车行道宽7.8m。工程通风方案为全射流纵向通风,通风排烟方向与行车方向一致,隧道标准横断面如图1所示。

图1 标准横断面结构图

1.2 人员疏散研究方法

人员疏散的安全判定一般是通过比较可用安全疏散时间ASET与必需安全疏散时间RSET,当ASET>RSET时,认为人员可安全撤离。

本文考虑隧道人群拥挤的不利情况,参考文献[1] ,取ASET为8min;RSET通过Pathfinder数值模拟获取。紧急情况下的RSET包括火灾探测报警时间、人员预动作时间和人员疏散运动时间,通常将前两项统称为人员疏散响应时间。引入“多米诺骨牌”阶段性效应[8],按照与火灾点位置的不同,以20m的长度将隧道分成不同的响应时间区域。距离事故最近的区域,人员主要通过闻到异味或看到火焰和烟气发现火灾,响应时间设定为30s;其他区域的人员主要通过火灾报警器发现,考虑60s的火灾探测报警时间,预动作时间的平均值依次增加13s,并认为隧道设备完备情况下各区域的疏散响应时间最多为120s。

2 模型建立及验证

2.1 疏散模拟基础参数

采用Pathfinder软件进行人员疏散的模拟,本节主要涉及隧道内车辆的组成与分布、滞留人员的数量与行为特征的设定及垂直疏散通道的设计。

参考《机动车类型术语和定义》(GA 802- 2014),车辆分布比例及参数见表1。为增加安全水平,针对隧道全线堵塞的极端交通情况进行研究,设定车辆间距为1m[4]。

表1 车辆参数设定

据研究统计[4],紧急情况下人员在隧道内行走的平均速度为1.25m/s,本文设定为1.0~1.5m/s,人员肩宽45.48cm,模拟采用steering运动模式。

为充分提高隧道的安全水平,假设火灾发生在区段中间的疏散通道位置,由于火灾时火烟向灾区下风向扩散,因此模拟研究范围为该隧道火灾点的下风向区段,850m长,分别考虑垂直疏散方式为楼梯和滑梯两种方式。

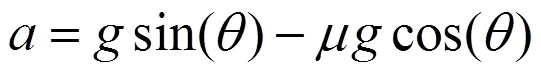

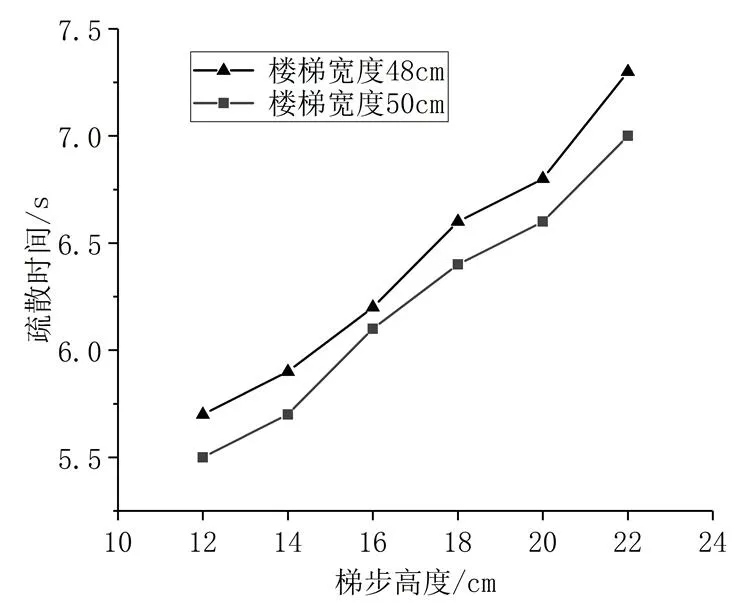

需要注意的是,软件无法直接模拟滑梯,需要将滑梯等效为楼梯,如图2所示。通过设置不同的楼梯梯步高度、宽度来改变通过能力,当其与滑梯通过能力相当时,认为此时楼梯的参数为滑梯的等效参数。忽略滑梯坡度的变化,参考部分国内公路隧道的垂直疏散通道参数[9],设置等效楼梯坡度为35°,梯步高度分别设定为12cm、14cm、16cm、18cm、20cm、22cm,宽度设定为48cm和50cm。

考虑滑梯口同时只能允许1人通过,将人员在滑梯上的运动过程看作是匀加速运动,运动时间可以通过理论计算得到:

其中:为人员下滑加速度,m/s2;为重力加速度,取为9.81m/s2;为滑梯坡度;为坡面摩擦系数,取0.4;为坡面长度,m。计算得到人员通过滑梯的滑行时间为2.11s。再考虑人员使用滑梯逃生消耗的准备及从滑梯坐起的时间为5s[9],得到人员通过滑梯的总时间为7.11s。

图2 滑梯等效示意图

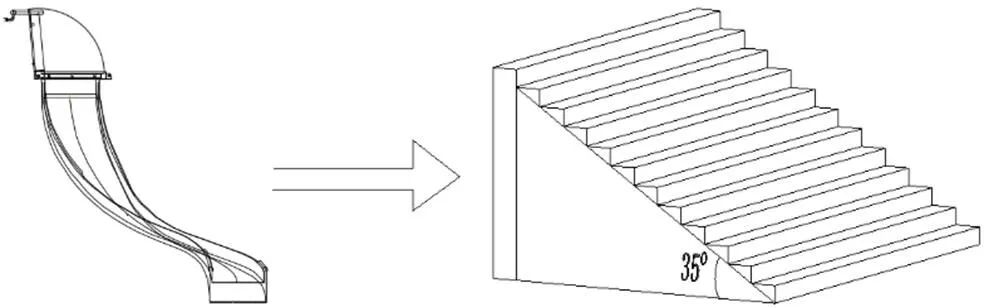

本文不严格区分人员的性别、年龄等因素,通过改变人员步行速度来改变运动时间。图3显示了楼梯梯步高度为12cm、宽度为50cm时,人员通过楼梯的时间与步行速度之间的关系。计算得到此楼梯参数下的人员平均下行时间为5.5s,用同样的方法依次模拟获得不同楼梯宽度下,各梯步高度与平均下行时间的关系,如图4所示。从图4中可以看出,楼梯宽度和梯步高度对人员疏散有显著影响,具体表现为:楼梯宽度越大,平均疏散时间越短,在同样的楼梯宽度下,平均疏散时间随梯步高度的的增加而增加。经过模拟插值,得到滑梯的等效楼梯参数为坡度35°、梯步高21cm、楼梯宽度48cm。

图3 人员运动速度与疏散时间的关系

图4 梯步高对平均下行时间的影响

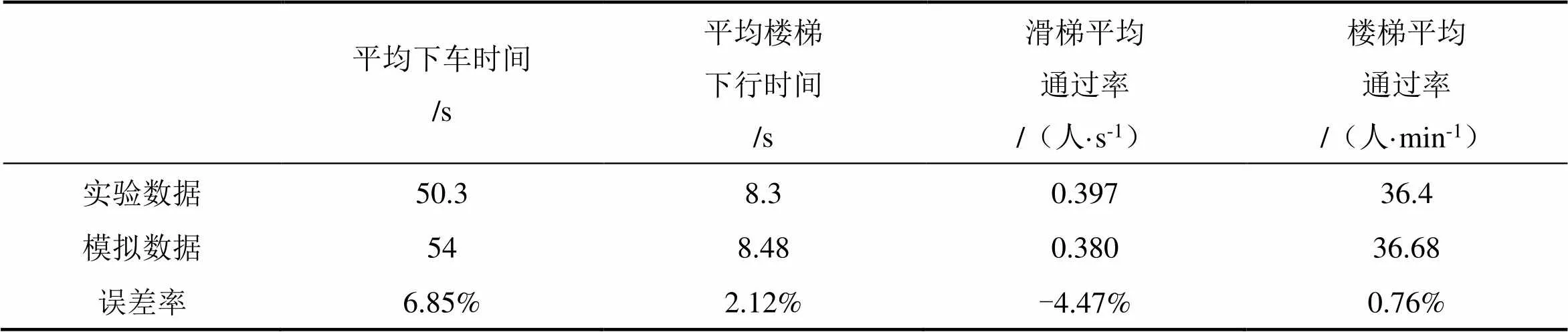

综合考虑工程实际并参考类似工程设计,在区段南侧均匀布置垂直疏散口,并根据《道路隧道设计规范》(DGTJ08-2033-2008),设置楼梯宽度分别为0.8m、0.9m、1.0m、1.1m、1.2m、1.3m和1.4m,坡度为35°,具体设计工况见表2。

表2 垂直疏散口设计情况

2.2 模型验证

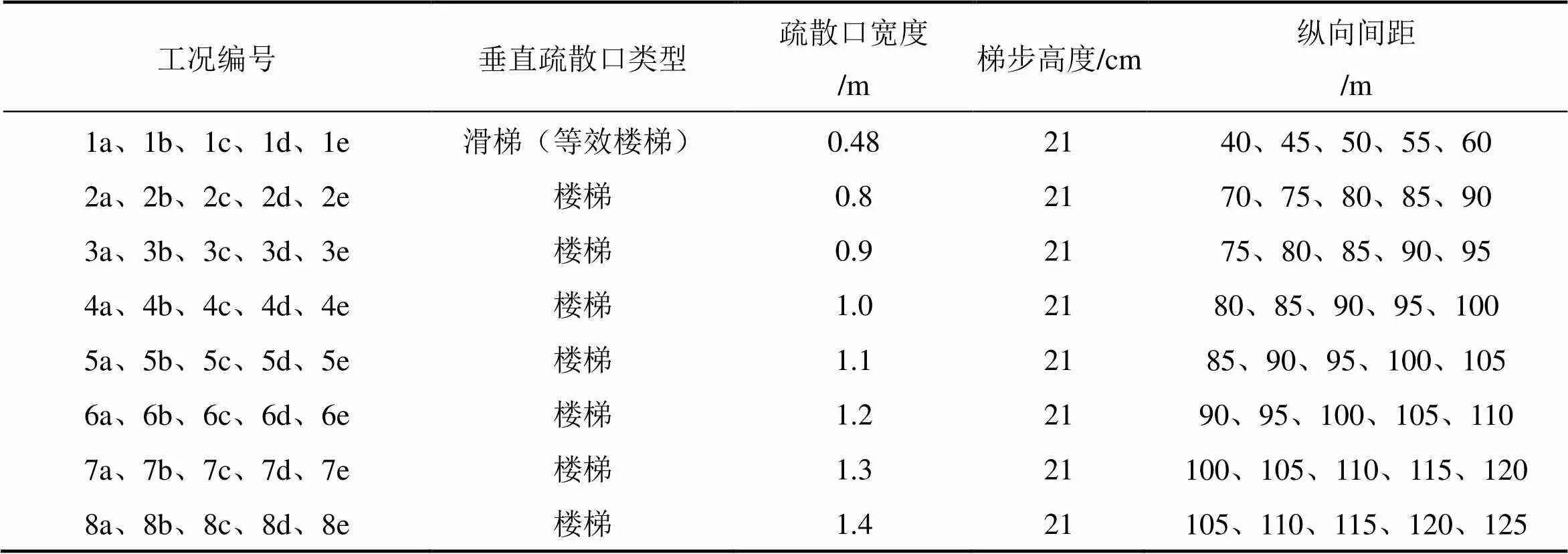

本文利用Zhang等人[7]在钱江路隧道内进行的垂直通道疏散实验数据对疏散模型进行验证,表3为模型的验证结果,可以看出,模拟的各项数据与实验数据之间均存在不同程度的误差,但误差都在可接受范围内,可以说明模型的准确性。

表3 模型验证

此外,滑梯是通过等效为楼梯进行模拟的,等效模型忽略了人员在滑梯上的下滑细节,如限制了个人的下行速度、增加了同时出现在滑梯上的人数,但从整体平均通过率的结果对比来看,滑梯等效为楼梯是比较合理的。且在模拟过程中,人员依次通过滑梯口进入滑梯,未出现两个及以上的人员并排进入滑梯的情况,对于待疏散人数较多的疏散场景,等效楼梯口的人员排队疏散状态、等待时间等也与滑梯的实际疏散特点相符。

3 结果讨论与分析

3.1 滑梯间距对人员疏散的影响

利用Pathfinder的“等待”命令按照表1为各区域设定相应的疏散响应时间,人员及车辆参照表2随机布置,隧道待疏散总人数为2133人。

分别提取滑梯各纵向间距时火灾下游第1、3、6三个滑梯的通过率数据,如图5所示。从图5中可以看出,随着滑梯间距的增大,人员到达第1个滑梯口的时间逐渐延迟,不同滑梯间距下的人员通过率基本都维持在0.2~0.5人/s。最大通过率没有明显差异,依次为0.53人/s、0.52人/s、0.54人/s、0.52人/s、0.53人/s,这主要是因为滑梯的疏散能力限制了人员最大通过率。

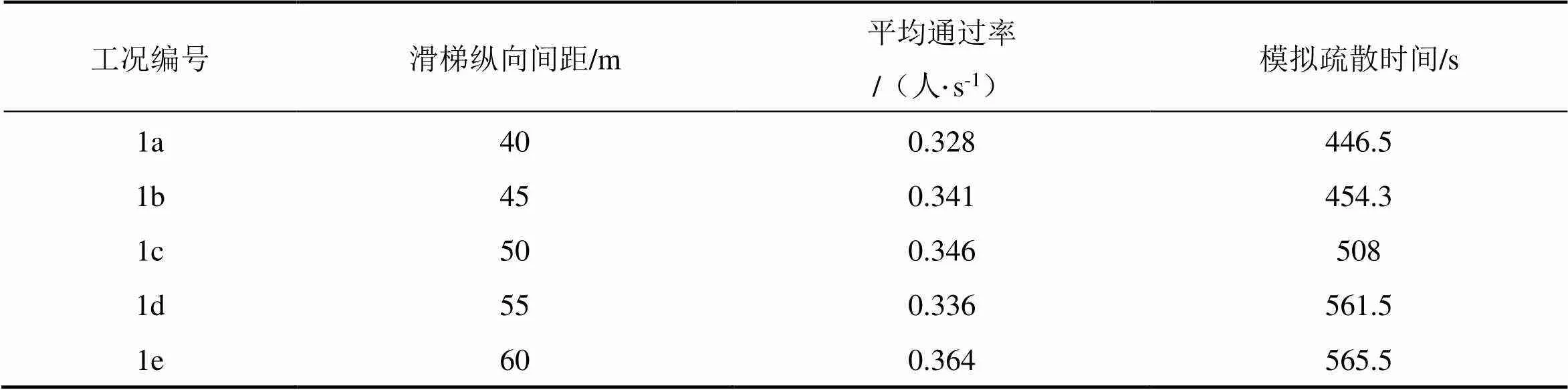

表4为不同滑梯间距下的人员疏散情况,可以看出,滑梯的纵向间距对人员平均通过率有很大的影响,随着间距的增大,平均通过率基本呈上升趋势。原因为:滑梯间距增大后,人员更多的分布在前往滑梯口的路线上,使得疏散初期的人员处于非拥挤连续疏散状态,疏散速度较快;此后滑梯口附近的聚集人数逐渐增加,滑梯口堵塞导致通过能力下降,因此滑梯间距的适当增大可以提高人员平均通过率。可以推断,当滑梯间距增大到一定值时,平均通过率会达到饱和。在设定的“8min”原则下,为满足隧道极端交通条件下人员的安全疏散要求,建议滑梯的最佳纵向间距设置为45m。

图5 不同间距下的滑梯通过率(低通滤波处理,频率=0.035)

表4 不同滑梯间距下的人员疏散时间

3.2 楼梯宽度及间距对人员疏散的影响

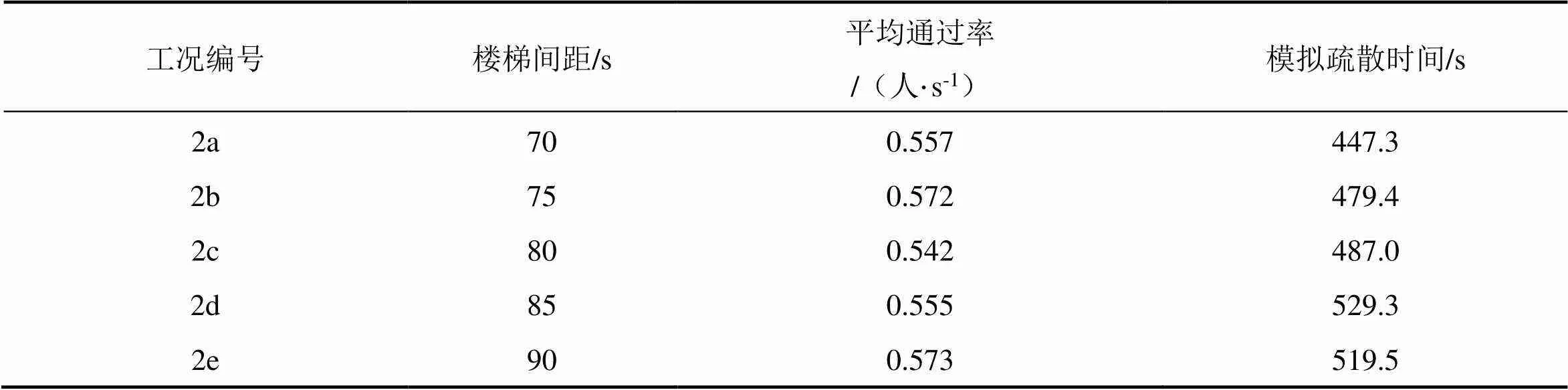

分别模拟不同的楼梯宽度及间距下人员的疏散情况,以得到最佳的楼梯参数,以楼梯宽度为0.8m时为例进行分析,人员疏散情况见表5。

表5 0.8m楼梯宽度下的人员疏散情况

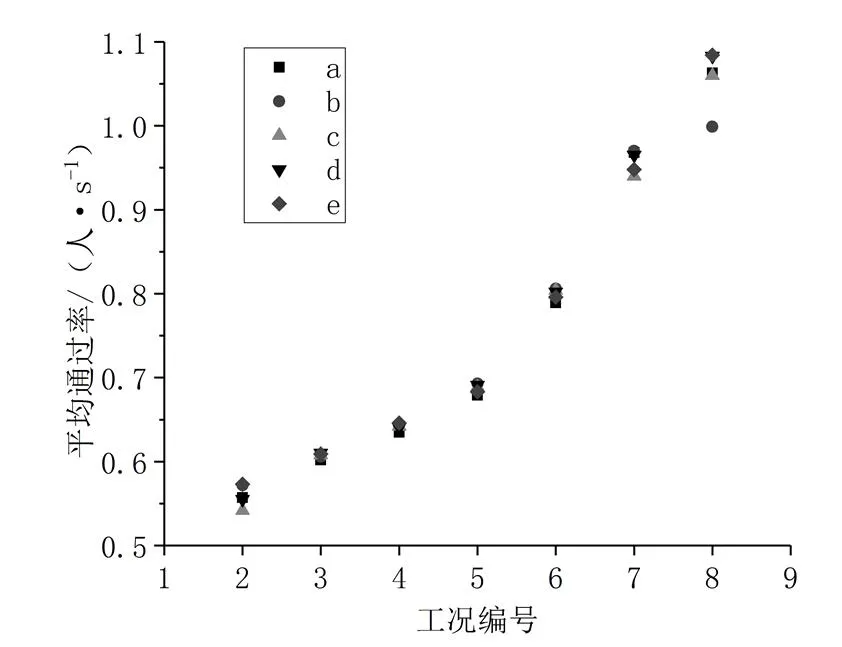

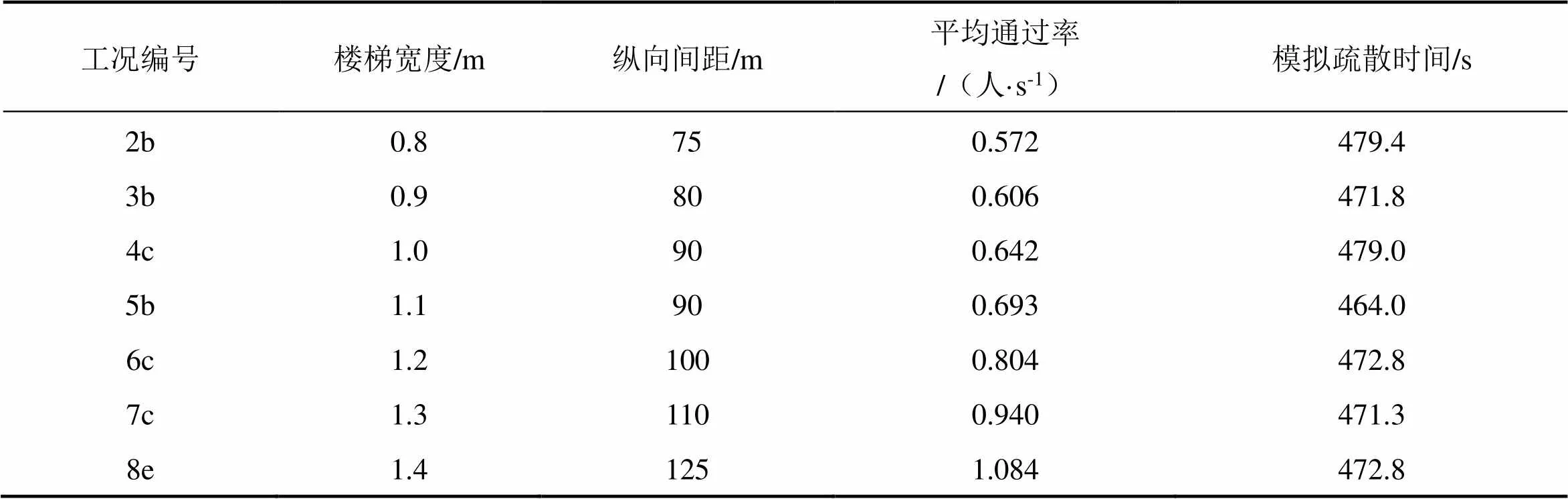

从表5可以看出,在疏散人数很多时,楼梯的平均通过率与楼梯纵向间距关系不大,这是因为在上述设定的楼梯间距下,人员平均通过率已基本达到饱和。根据模拟结果,建议0.8m楼梯宽度时的最佳纵向间距设置为75m。所有楼梯工况下的人员平均通过率与楼梯参数的关系见图6,各楼梯宽度下的最佳间距及其对应的人员疏散情况见表6。

图6 楼梯各工况下的平均通过率

表6 各楼梯宽度下的最佳间距及对应疏散情况

从图6中可以看出,同一楼梯宽度下的人员平均通过率差异很小。随着楼梯宽度的增大,平均通过率逐渐提高。楼梯宽度在0.8~1.1m之间变化时,平均通过率上升速度较慢,楼梯宽度每增加0.1m,通过能力增加约0.04人/s;楼梯宽度达到1.1m及以上时,平均通过率上升速度明显变快,每增加0.1m的楼梯宽度,通过能力增加约0.1人/s。可以分析:楼梯加宽后,楼梯上可容纳的人数增加,人员在横向宽度方向上的拥挤程度减小,下行速度加快,使得通过率提高。楼梯宽度小于1.1m时,随着楼梯宽度的增加,可容纳的人数虽有增多,但人员拥挤推攘依然是限制通过率的主要因子,导致平均通过率增加较为缓慢;楼梯宽度达到1.1m及以上时,楼梯上的可容纳人数成为决定通过率的主导因素,因此平均通过率的增幅明显变大。

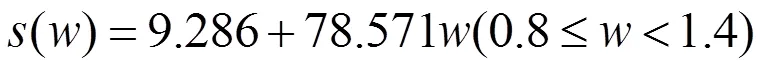

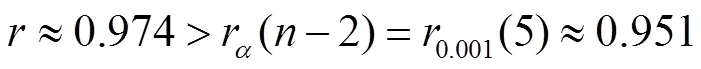

《道路隧道设计规范》(DGTJ08-2033-2008)明确规定:疏散至上(下)通道的楼梯,每秒通过人数不得大于1人。上述各楼梯工况,除1.4m宽度的平均通过率稍大于1人/s外,其余工况均符合规范要求。表6显示,楼梯的最佳纵向间距随着楼梯宽度的增加逐渐变大。通过回归分析得到最佳间距()与楼梯宽度()的线性回归方程为:

回归相关系数为0.9490,如图7所示。

采用检验法对上述回归方程进行假设检验,取显著性水平为0.001,有:

则认为线性回归方程显著。

还应指出,通过增加疏散楼梯的宽度可以明显提高人员通过率,增大疏散纵向间距、减少楼梯口数量,降低建设成本,且能使人员尽可能多地分布在前往楼梯的路上,可在一定程度上缓解楼梯口的堵塞情况,减少践踏等次发事故的发生概率。此外,还可使人员排队的地点更加远离火区,但应注意加大楼梯宽度后需能保证人员安全疏散满足要求,且楼梯通过率应符合规范相关规定。

4 结论

本文采用Pathfinder仿真模拟软件建立了二车道公路隧道的人员疏散模型,并利用前人的实验数据对模型进行了验证。考虑全线堵塞的极端交通情况下,垂直疏散通道的相关设计参数对人员疏散的影响,主要得出了以下结论:

(2)随着楼梯宽度的增大,人员平均通过率逐渐提高,但不是严格按照直线关系变化。分析人员在楼梯上的疏散行为及主要影响因素,楼梯宽度在0.8~1.1m之间变化时的平均通过率增幅较小,宽度每增加0.1m,通过能力增加约0.04人/s;楼梯宽度达到1.1m及以上时,平均通过率增幅明显变大,宽度每增加0.1m,通过能力增加约0.1人/s。

(3)在保证隧道人员安全疏散的前提下,为降低建设成本和疏散口践踏等次发事故的发生概率,相较于减小楼梯的间距,增大楼梯的宽度更加合适。

(4)仿真模型建立过程中对滑梯进行了简化和等效处理,与实际情况有一定的差异。在今后进一步的研究工作中,还需结合滑梯的实际结构特点,综合考虑垂直疏散通道的设计参数对人员疏散的影响。

[1] 李削云,马险峰,王俊淞.公路隧道火灾逃生疏散研究[J].中国安全科学学报,2011,21(5):66-71.

[2] 向月.公路隧道疏散横通道人员通过能力研究[D].成都:西南交通大学,2014.

[3] Nilsson D, Johansson M, Frantzich H. Evacuation Experiment in Road Tunnel: A Study of Human Behavior and Technical Installations[J]. Fire Safety Journal, 2009,44(4):458–468.

[4] Ronchi E, Colonna P, Capote J, et al. The Evaluation of Different Evacuation Models for Assessing Road Tunnel Safety Analysis[J]. Tunneling and Underground Space Technology, 2012,30:74-84.

[5] Caliendo C, Ciambelli P, Guglielmo M L D, et al. Simulation of People Evacuation in the Event of a Road Tunnel Fire[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012,53:178-188.

[6] 曹应龙.水下大断面公路隧道人员竖向疏散试验研究[D].成都:西南交通大学,2016.

[7] Zhang Yuchun, Zhou Aixi, Xiang Yue, et al. Evacuation Experiments in Vertical Exit Passages in an Underwater Road Shield Tunnel[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018,512:1140-1151.

[8] Capote J A, Alvear D, Abreu O, et al. A Real-time Stochastic Evacuation Model for Road Tunnels[J]. Safety Science, 2013,52:73-80.

[9] 张先富.妈湾跨海隧道排烟技术及人员疏散研究[D].成都:西南交通大学,2017.

Study on the Design Parameters of Vertical Evacuation Channels for Highway Tunnel

Hui Yuchuan Xiao Yimin Huang Haotian

( School of Civil Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400045 )

The research of tunnel evacuation and rescue is an important topic in the field of underground engineering. To provide a foundation for the parameter design of vertical evacuation channels of highway tunnel, had studied the width and spacing aiming at two common vertical evacuation channels, slide and stair. Based on actual evacuation behavior and movement speed of personnel in tunnel, and considering the response in evacuation, Pathfinder software was adopted to establish the tunnel evacuation model. A "domino effect" was introduced to divide the tunnel into different response time zones according to the distance from the fire. And the accuracy of the model was verified by using the data of previous evacuation experiments. Considering the severe traffic conditions of full blockage and full load of vehicles, and the adverse situation of fire occurring in an evacuation channel in the middle of the tunnel, the effects of different spacing of slides and stairs and different width of stairs on evacuation time and pass capacity of personnel were studied. The results show that every 0.1m increase in the width of from 0.8 to 1.1m, the traffic capacity of stairs can bring an increase of approximately 0.04 persons per second; when the width reach 1.1m or above, each 0.1m increase will improve the capacity by about 0.1 persons per second. Under the condition that the available safe evacuation time (ASET) is set at 8min, based on maximum evacuation time and short gathering principle, the optimal spacing of slide is obtained through comparative analysis, and the relational equation between the optimal spacing and width of stairs is obtained by fitting. In addition, from the perspective of reducing the construction cost and the probability of the accident of evacuation exit trample, increasing the width of stairs is more conducive to the safe evacuation of personnel comparing with decreasing the spacing.

Tunnel engineering; Highway tunnel; Pathfinder; Vertical evacuation; Evacuation exits design

U459.2

A

1671-6612(2020)02-157-07

惠豫川(1994-),男,在读硕士研究生,E-mail:1562379496@qq.com

肖益民(1974-),男,博士,教授,E-mail:xiaoyimin@cqu.edu.cn

2019-05-22