儿童诗教学核心价值观的审视与重建

杨军

【摘要】儿童诗独特的文体特质和课程价值,规定着儿童诗教学核心价值观,支配着教师的教学行为和教学实践。本文从课程目标与教学行为两个视角,审视儿童诗教学核心价值观,通过对课程目标体系建构、教学样态的实践探索,为儿童诗教学内容的创生作出结构性的建构,让广大语文教师从心理接受到价值认同,并成为儿童诗教学的价值追求和实践自觉。

【关键词】儿童诗教学 核心价值观 审视 建构

儿童诗是一种立足于儿童视角,体现儿童思维,表现儿童感知、感受和精神世界的文學体裁。其教学的核心价值并非在于知识的学习,而应基于儿童视角,尊重儿童认知,顺应并唤醒儿童本能的兴趣与趣味,满足儿童精神世界的多次结构性转换诉求,这是儿童诗教学的基本理念。在对儿童诗教学现状审视的基础上,对儿童诗教学“教什么”“怎么教”及“为什么这样教”的理性思考、建构和创生,理应成为语文教师对儿童诗教学价值的理性追求。

一、儿童诗教学现状中的逻辑缺陷

1.课程层面:“课程目标”与“教学方法”之间缺少“内容体系”

小学阶段儿童诗承载的课程目标,目前还停留在一些抽象的命题上。关于教学方法的研究与引领,表现为碎片化状态。之所以出现这种情况,根源不在“课程目标”和“教学方法”本身,而在其间缺少一个“教学内容体系”。没有教学内容体系的建构与考量,“教什么”与“怎么教”只能凭教师已有的经验而随意发挥,教与学沦为不对等活动。在阅读课程的建构中,古诗词与儿童诗事实上成了两个阵容,古诗词掌控着话语权,儿童诗正面临被踢出课程体系的尴尬境地。

2.教师层面:“童诗立场”与“教学方法”之间缺乏“理论素养”

这里的理论素养,是指建立在教学论上的诗歌解读理论与儿童文学理论。缺乏前者为前提的诗歌解读远离了诗歌的特质,容易丢失诗歌内在的意蕴和独有的美;儿童文学理论的匮乏,则导致教师思维僭越儿童认知规律和心理诉求,儿童诗的意趣、意境、意蕴被破坏,教学远离诗歌的本质。理性至上成为教学的主流,诗歌学习停留在字词理解、机械诵读层面,赏析始终在文字表面滑行,审美情志在教学过程中丧失殆尽……凡此,诗歌本身特有的魅力被剥离在教学视野与活动之外,儿童诗教学沦为一种“非童诗性”的活动。

3.实践层面:“教学内容”与“教学方法”之间缺失“智慧创生”

鉴于儿童诗这一文体的独特性,教师不能简单地把“教学内容”作为“教学方法”的延续。教材中内容体系的建构,是以其承载的课程目标为标准进行文选式选编,没有形成一个完整的课程体系。在第一学段,儿童诗被简单当作识字、写字、句式训练的材料,其特有的儿童文学品质、美学维度、审美价值被剥离;到了高年级,儿童诗的篇幅则越来越少,几乎淡出了教学视野。大多数教师甚至不了解国内外有影响的儿童诗作品,更不要说去建构儿童诗的教学内容,“教什么”与“怎么教”置于“真空”状态。

二、儿童诗教学核心价值观的审视

儿童诗以一种独特的表达方式参与了学生的语言、思维、审美、文化及精神建构,与儿童的成长诉求、语文学科素养的诸多维度高度契合。

1.诗歌教学与发展语文素养需求的一致性

(1)儿童的言语发展:以语感涵养为中枢的个性追求

言语教学非语言规训,是通过具体语用场景,唤醒学生的言语表达欲望,涵养学生的言语个性,提升学生的言语品质,使学生的言语经验逐渐上升至精神与审美层面的言语创造。

儿童诗用清新、灵动、形象的语言来表达儿童对世界的认知与想象。言语形式与儿童的思维特点、心理发展、认知规律高度吻合,是儿童语感形成、思维开发、情操陶冶的重要资源;诗中的画面、韵律、意境等特质,是激发儿童想象的源泉,是儿童认知世界、表达情感的中介与拐杖;言语意图是儿童生活的关照、引领与升华。

(2)儿童的审美偏爱:以诗性思维为中心的创造自觉

儿童诗通过儿童思维,用儿童用语抒写儿童的现实生活和心灵世界。好奇、惊喜、游戏、联想等是儿童愿意、向往并沉浸其中的审美感受。儿童诗教学,需在诗与儿童之间建立审美关系,以儿童崇尚自由、热爱自然的游戏心理为出发点,尊重儿童的审美感受,将审美与创造活动,诗意地建立在儿童的情感诉求上,建立在儿童的自由幻想上,调动儿童从生理到心理、由感觉到思维的活动,茁壮儿童的想象力、审美情趣及创造性思维之“苗”。

(3)母语文化的意脉:以文化理解为中介的浸润传承

诗是母语极具韵味的精神与情感表达,背后有文化的深层“代码”, 诗中人、景、情、理都有文化的意脉,传递着历史、思想及文化。

由一句诗,可以感景与情的交织,悟理与趣的交融;由一首诗,可以理解诗人的际遇、思想、品行、情怀;由一组诗,可以了解一段背景,一些事件,甚至是一个时代……阅读、汲取、探索这些带有时代烙印与文化品格的作品,理解诗人“舍生取义”“责任担当”“见贤思齐”等家国情怀,把淡泊名利与感悟怀思根植于心。

2.教学内容与学生身心发展需求的一致性

在诗一样的童年,儿童诗以一种特有的魅力,参与儿童梦想的诗学建构。

(1)接近儿童心理认知

儿童诗既有诗的共性,又有童诗的个性,其特征是诗的特征与儿童心理特征的结合,富有故事性和形象性,富有童心和童趣。

语言中的韵律、节奏上的律动以及与儿童周围世界相似的画面,会让儿童感到异常的亲切与愉悦,能够满足儿童心理和认知的需求。比如在诗人圣野的《欢迎小雨点》里,撑开伞的小蘑菇、钻出水面的荷叶、笑成酒窝的小水塘……这些儿童化的角色,在“来一点”的反复运用中,领着儿童踏着小雨滴落的节奏,走进一个神奇的童话世界。

(2)趋近儿童思维发展

著名作家樊发稼先生认为:“诗歌天然地和儿童有着契合关系。他们的想象方式、表达习惯和认知渠道,都有着诗的品质。”

诗歌学习,除了可以激发儿童的好奇心、想象力和创造力外,还可以让儿童通过身体来“感觉”,而不是一味地用“大脑”来理解。正如别林斯基描述的那样:“你可以不必担心儿童领悟不了多少,你还应当竭力使孩子们尽量少领悟一些,但要多感受一些。让他们的耳朵习惯于语言的和谐音响,让他们的心灵充满美感;让诗歌像音乐一样不经过头脑,而径直通过他们的心灵来打动他们……”

(3)亲近儿童生命本质

儿童常常将无生命的物体拿在手上把玩,与之嬉戏、谈笑,宛如对待鲜活的生命一般。虽然这个过程没有推理,却充满了旺盛的感知力和生动的想象力。哲学家维柯称之为“诗性智慧”。

与成人诗歌相比,儿童诗歌离实用、功利更远,与自然生命更近,自然是鲜活的儿童生命织成的彩锦,是儿童生命的诗意彩绘,亲近儿童生命的本质,携带着儿童与生俱来的种种本能和美好。儿童诗教学,是亲近儿童生命本质的“诗性智慧”活动,有引人向真、向善、向美的文学取向,错过小学这一重要阶段,则将无法弥补。

三、儿童诗课程目标的内容建构

1.对“构什么”的建设性思考

“儿童诗教什么”是建立在课程目标序列化上的命题。从教学“例子”的选取,到教学目标的研制、教学策略的选择,对一线教师来说,是一种导向,也是一种策略。

(1)“课标”体系及逻辑缺憾

我们将新课标中小学阶段关于诗歌教学的目标放大,不难发现一些逻辑缺憾:

①小学三个学段的儿童诗教学目标没有形成“读——赏——创”序列,造成教材内容断裂以及教学连续性的缺失。

②“课标”第一学段“写话”及第二、三学段“习作”的教学目标中缺少“创作”这一内容,导致儿童诗教学“读”与“写”的分离。

③目标的表述只见“具体”不见“微者”。

在教师无法见到“具体”中“微者”的情境下,诗歌教学必定会存在一些问题。

改变这些现状,要对儿童诗教学目标进行建设性的重构。

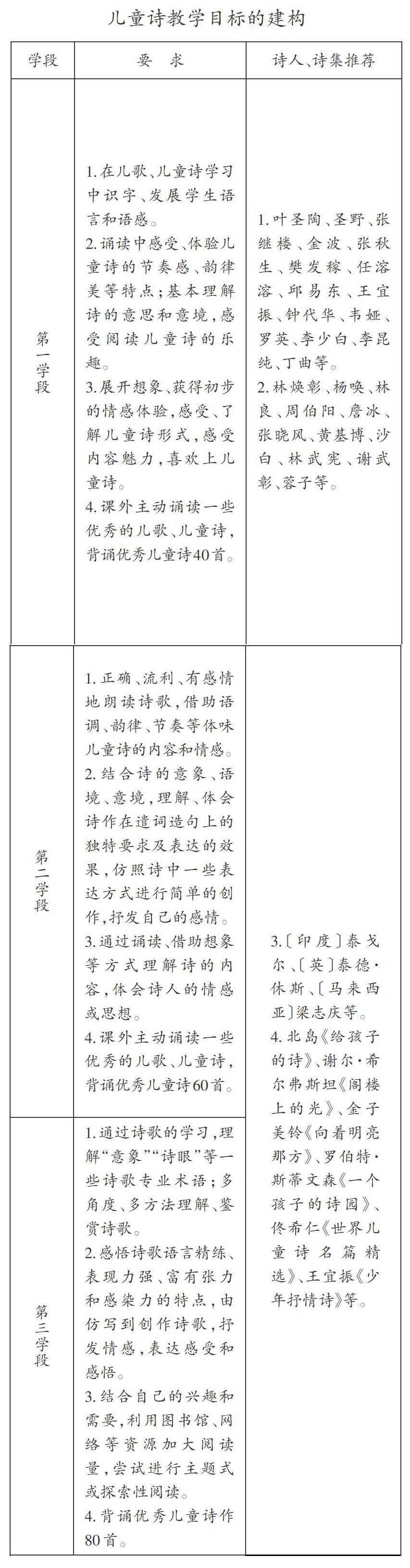

(2)儿童诗教学目标的重构

以儿童诗文体形式、学生思维特点、教学理论为观照,从“读——赏——创”三个维度对儿童诗课程目标进行建构。

儿童诗教学目标的建构

[学段 要 求 诗人、诗集推荐 第一学段 1.在儿歌、儿童诗学习中识字、发展学生语言和语感。

2.诵读中感受、体验儿童诗的节奏感、韵律美等特点;基本理解诗的意思和意境,感受阅读儿童诗的乐趣。

3.展开想象、获得初步的情感体验,感受、了解儿童诗形式,感受内容魅力,喜欢上儿童诗。

4.课外主动诵读一些优秀的儿歌、儿童诗,背诵优秀儿童诗40首。 1.叶圣陶、圣野、张继楼、金波、张秋生、樊发稼、任溶溶、邱易东、王宜振、钟代华、韦娅、罗英、李少白、李昆纯、丁曲等。

2.林焕彰、杨唤、林良、周伯阳、詹冰、张晓风、黄基博、沙白、林武宪、谢武彰、蓉子等。

第二学段 1.正确、流利、有感情地朗读诗歌,借助语调、韵律、节奏等体味儿童诗的内容和情感。

2.结合诗的意象、语境、意境,理解、体会诗作在遣词造句上的独特要求及表达的效果,仿照诗中一些表达方式进行简单的创作,抒发自己的感情。

3.通过诵读、借助想象等方式理解詩的内容,体会诗人的情感或思想。

4.课外主动诵读一些优秀的儿歌、儿童诗,背诵优秀儿童诗60首。 第三学段 1.通过诗歌的学习,理解“意象”“诗眼”等一些诗歌专业术语;多角度、多方法理解、鉴赏诗歌。

2.感悟诗歌语言精练、表现力强、富有张力和感染力的特点,由仿写到创作诗歌,抒发情感,表达感受和感悟。

3.结合自己的兴趣和需要,利用图书馆、网络等资源加大阅读量,尝试进行主题式或探索性阅读。

4.背诵优秀儿童诗作80首。 ]

2.对“教什么”的创生性回答

儿童诗的教学应回到诗意上来,从不带“思想预设”和“解释企图”的诵读、想象开始,亲近语言本身,回到语意或意象上,回到诗歌内在的情趣或理趣上。

(1)美的感受:外化为一种学习力

对儿童来说,美是一种源自内心渴求的本能反应。诗歌的结构美、韵律美、画面美、意境美、情感美,是美的魅力符号,能够激活儿童潜在的本能。

如金波的《流萤》,以“绿”为核心,为读者营造出一个青翠的、闪亮的、动感的诗境与梦境,读来亲切、温馨,这些文字仿佛都变成小小的流萤,在时光的五线谱上起舞,如歌、如梦……

(2)诗性思维:转化为一种想象力

诗性思维是儿童思维的主要特征,是借助想象将主观情感迁移到客观事物上,并成为主观情感的载体。诗中的背景、故事、引起儿童惊喜的角色,如七岁写出《咏鹅》的诗人骆宾王的故事,儿童放纸鸢、垂钓的场景,大自然里的蝶舞虫鸣等,一旦让儿童捕捉到某一“影子”,思维便会处于一种亢奋状态,产生的“反应”是“连锁”的,哪怕是看似“不落言筌,不涉理路”的一味妙悟,都是诗性的种子在内心的悄然萌发。

(3)诗性智慧:内化为一种创造力

诗性智慧是一种蕴含着灵性的思维方式,是存在于那种不分物我的活泼的充满生机的生命状态中的智慧。诗歌创作,是儿童情感苏醒的反应与表达的需要。在其意义向语言转化的过程中,会形成一条由言语思维向诗性智慧完善的路径。一旦思维迸发出火花,诗的语言打开了思想,无论是模仿还是创作,总带着创新的智慧,滋养创造的萌芽,这一过程有它的特别机制和结构,只是暂时性地表现为单纯或稚嫩。儿童诗教学就是尽可能地通过“鉴赏——表达”来点燃儿童的诗性智慧。

四、儿童诗教学样态的实践探索

1.追索诗歌元素,唤醒儿童诗的儿童品质

诗歌元素,指构成诗歌最本质的要素,如诗歌的语言、画面、意境、情感、意蕴、表达方式、美学特征等。儿童诗的儿童品质包括:照应儿童理解、引起儿童共鸣、激发儿童想象、尊重儿童思维、满足儿童诉求等。

将儿童诗中某些元素与儿童品质勾联、放大,诗的意蕴就会无限延展。

(1)由声音进入泛灵世界

诗心与童心的相通之处在于二者都具有丰富的、崇高的想象力。如诗歌《巴喳——巴喳》通过一组象声词激活读者想象,进入一个泛灵世界。

穿着大皮靴在林子里走/巴喳——巴喳!/“笃笃”听见这声音/就一下子躲到了树枝间……/全都悄没声地蹲在看不见的地方/目不转睛地看着“巴喳——巴喳”越走越远。

——〔英〕杰·里弗茨 《巴喳——巴喳》

诗中巧妙地用声音表现猎人进入森林后,动物纷纷躲藏,暗中观察等情景,整首诗妙趣横生。通过对这些象声词的朗读,就可以实现对小动物逃窜、躲避、观察等画面的想象,在感官世界引领儿童进行诗句的模仿与创作。

(2)由画面进入想象空间

儿童诗《春的消息》全诗6节,诗人通过对春天唤醒万物,万物雀跃的诗意表达,抒发儿童置身其中时的惊喜和愉悦。

这首诗,每一节都是一幅优美的画面。教学时,笔者抓住这一特征,围绕“想象画面”和“寻找诗眼”两个活动展开教学。

①想象画面,在言语表达中完成对诗意的理解

上课伊始,笔者要求孩子们闭上眼,并告訴他们笔者将把这首诗描写的情景画下来。他们内心充满期待,笔者通过配音朗读了第一节……当孩子们睁开眼睛齐刷刷地把目光聚焦在黑板上时,却什么也没看到。就在他们惘然之时,一位孩子举手说:“老师,我看到了……”笔者故意反问:“老师什么也没有画,你看到了什么?又是怎么看到的?”他说:“老师,你是用声音画的。”由此,他的回答打开了同学们的思维和视野。

②找出诗眼,在语境意境中完成对诗歌的审美

所谓诗眼,指诗歌中最能开拓意旨和有表现力的字词,凭借前后语言的反射,使词语有画面、有温度、有张力,使词语寄寓更多的精神内容和意义,从而赋予诗歌丰富的审美内涵。

在前一个学习活动的基础上,笔者要求孩子们找诗眼,由此,诗歌学习让孩子们进入了“唤醒、牵引、雀跃”等词语所描写的语境、意境中,感受大自然中万物苏醒、生命雀跃时表现出来的惊喜、善良、童心、情趣等。孩子们从寻找诗眼进入诗境,学习一直伴随色彩、想象和惊喜,尽管有的孩子找出的词语不一定就是诗眼,但这个词语一定是引起他思考或是给他带来独特感受的。

(3)由意象进入意境、意蕴

象、情、理是诗的三个基本要素。象是意的外显,境是象的凝聚,情是诗的灵魂,理是意的抵达。

我回家,把鞋脱下/姐姐回家,把鞋脱下/哥哥、爸爸回家/也都把鞋脱下。

大大小小的鞋/是一家人/依偎在一起/说着一天的见闻。

大大小小的鞋/就像大大小小的船/回到安静的港湾/享受家的温暖。

——〔中国台湾〕林武宪 《鞋》

诗人没有直接写一家人团聚时的温暖和幸福,而是凭借“鞋”“船”和“港湾”三个意象,组成一个“家”的画面,通过“依偎”“温暖”表达出一家人团聚时的温馨。教学时,笔者从语言、意境、情感三个角度,带领学生通过“取象以比类”来解读诗人“立象以尽意”之妙,还原诗人赋予“‘鞋回到一起”的情感色彩。

2.整合诗歌元素,唤醒儿童诗的诗歌品质

将诗歌中同一类语文知识整合、建构出一个教学主题,使儿童诗教学内容转化为有教学意义的活动形式,是一种充满智慧的教学样态。

(1)建构教学主题,生成教学的“漩涡”

文本内容的不完整呈现,能建构出诸如兴趣点、探究点、空白点、着力点等教与学的“漩涡”,达成教学意图与学生需求的关联。

①根据动词猜。

( )挂满了教室?/串在走廊上/然后跳下楼级。

②猜动词。

笑声/追逐在操场上/给抓住的笑声/又和几个笑声( )成一团。分不开来了。

③猜句子。

爸爸睡得香/爸爸睡得熟/爸爸喜欢打呼噜/呼噜噜,呼噜噜……/两个呼噜噜//两个呼噜噜,吓跑两只小老鼠。

④猜题目。

“通感”这一修辞手法在诗歌中很常见,为了让学生体验和感受诗歌中的“通感”这一修辞手法,周益民老师选择了梁志庆的《笑声》、王宜振的《声音的味道》、林徽因的《深笑》等6首诗,建构出“一起‘看声音”的教学主题,围绕“猜”组织了七个教学活动,不断突破学生对“通感”的体验。

(2)借助相似呼应,达成经验的“编织”

唤醒儿童诗歌的品质,需要借助诗歌的艺术魅力,引领学生找到触发点,将思想、词语、想象、情感等儿童全部经验中这些不同的因素编织在一起,以培养学生想象力为目标,实现“赏——仿——创”的一体化。

教学张晓风诗歌《打翻了》时,笔者设计以下环节组织教学活动:

①激活学生生活经验:在家里,你有过将饭碗打翻的经历吗?你还打翻过什么?

②激发学生大胆想象:大胆想象一下,你觉得还能将什么打翻?如果将太阳打翻,会是什么情景?

③引领学生续写诗句:

太阳打翻了,流遍了_____________________________。

月亮打翻了,流淌到_____________________________。

春天打翻了,_____________________________。

最后,通过“创作”“展示”等教学活动,完成由鉴赏到创造的过程。

诗歌的语言蕴含着节奏与音韵,内容凸显画面与意境,方法借助意象与想象。诗歌教学建立在遵循儿童思维特点、遵照诗歌文体特质之上,因此,应放弃思想的预置,少一些阅读指示,多一些对语言本体的体验,多一些对儿童自然状态下生命情感的关注与关怀。

【参考文献】

[1]蒋风.世界儿童文学事典[M].太原:希望出版社,1992.

[2]樊发稼.樊发稼论童诗[M].北京:海豚出版社,2013.

[3]朱自强.儿童文学论[M].青岛:中国海洋大学出版社,2005.

[4]刘汝兰.尘埃下的似锦繁花——中国现代儿童诗史论[D].长沙:湖南师范大学. 2011.

[5]高秀瑶.每一首诗都有自己的颜色[J]. 吉林省教育学院学报,2014(01):129.

[6]王吉凤.从“诗性智慧”看中国传统的诗性思维[J].河南科技大学学报,2006(5):56.

[7]李子丹.论泰德·休斯儿童诗的三重维度[J].外国文学研究,2014(1):114.

(作者单位:江苏省灌云县新区实验小学)