中医治疗胃癌研究进展

房传赐,钱亚云

(扬州大学 医学院(扬州大学转化医学研究院),国家中医药管理局胃癌毒邪论治重点研究室,扬州大学肿瘤防治重点实验室,江苏 扬州 225009)

胃癌是常见的恶性肿瘤之一,其发病率呈逐年上升的趋势,2018年全球胃癌的新发病例约105万例,为恶性肿瘤发病率的第五位[1]。我国作为胃癌的高发地区,2014年共有38万例胃癌新发病例,其发病率及死亡率均排在所有恶性肿瘤前三位[2]。在中医范畴里,古代医家往往将胃癌归于“胃脘痛”“噎膈”“反胃”“积聚”等[3]。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》曰:“脉弦者,虚也,胃气无余,朝食暮吐,变为胃反”,很大程度上就是对胃癌的描述。《景岳全书》中指出:“脾胃不足及虚弱失调之人,多有积聚之病”,也是对胃癌病因的解释。

1 现在中医学对胃癌的认识

当代医家对于胃癌的认识有所发展,路志正教授[4]认为:“正虚邪实是恶性肿瘤的主要病理特征,而诸虚之中,脾虚至为关键。”国医大师吴良村[5]认为:“胃癌患者首择之于脾胃。”邱佳信教授[6]发现了胃癌患者大多有脾虚的症状,从而提出了“有瘤体必虚,有虚首健脾”的学术观点。目前,我国诸多医家较一致认为脾胃虚弱是胃癌发病的主要因素,兼有气虚、阴虚、血瘀、气滞、痰浊和湿邪等其他致病因素。

治疗方面,因“脾失运化”是胃癌发生和发展的重要病机所在,故临床论治胃癌往往“从脾论治”,健脾助运,则气机流利,以充元气,则能驱癌毒外出[7]。国医大师李佃贵[8]认为:“脾胃虚弱,浊毒蕴结”乃贯穿胃癌始终的主病机,早期治疗当遵循“坚者消之,客者除之”“结者散之,留者攻之”的原则,以攻为主,并提出了“重视脾胃,生化有源”的诊疗思路。裴正学[9]教授提出“百病安胃说”,认为扶正固本乃治疗恶性肿瘤根本大法。虽然诸多医家对于胃癌的治法相对统一,然而有关中医治疗胃癌其中医分型依然不够明确,有待更多学者的研究与探讨。

2 胃癌中医治疗临床应用

目前中医治疗胃癌的基本法则均以健脾为基础,根据患者的不同分期、不同病情,辅之以理气、化瘀、解毒、消痰等法,以达到促进术后恢复、减少化疗毒副反应、防止转移复发、延长患者生存期、提高患者生活质量的作用。

2.1 纠正癌前病变

胃癌前病变是指胃黏膜出现肠上皮化生和异型增生的病变,其以脾胃虚弱为本、瘀毒痰邪为标,为本虚标实之证。目前,对于胃癌癌前病变的治疗,现代医学仍无特效的治疗方法,而中医药治疗胃癌前病变显示有良好的疗效,能够有效改善癌前病变症状,甚至逆转肠上皮化生、异形增生。张晓利等[10]选取了102例胃癌前病变患者,治疗组给予小归芍化浊解毒方口服,每日1剂;对照组给予口服胃复春片,用药3个月后与用药前对比,发现小归芍化浊解毒方能够有效减轻患者临床症状,改善胃黏膜病变及病理学积分,使血清胃蛋白酶原Ⅰ、PGR水平提高。通过研究观察健脾化瘀解毒方对胃癌前病变患者的临床疗效,发现治疗组服用健脾化瘀解毒方后,可减轻患者腹痛腹胀等临床症状,胃镜下可见胃黏膜得到修复,并可显著改善胃黏膜肠上皮化生,部分缓解胃黏膜异型增生病变,且与对照组相比,治疗组患者胃黏膜HIF-1α与VEGF表达水平明显降低[11]。吴滇等[12]发现予健胃灵合剂治疗后,与对照组相比,治疗组血黏度明显降低,微循环得到改善,血液内锌、铜、铁等微量元素含量增高,为修复胃黏膜提供营养基础,血清唾液酸(SA)含量降低,同时提高了幽门螺旋杆菌的治疗有效率,以上结果均表明慢性萎缩性胃炎的肠化和异型增生过程有可能被阻断。

2.2 补充术后肠内营养,促进胃肠功能恢复

手术是早期胃癌的主要治疗方式,其术后肠内营养的供给以及胃肠功能的恢复至关重要,与患者的治疗息息相关。研究表明,通过热敏灸辅助胃癌术后肠内营养方案的实施,与对照组相比胃肠道不耐受率降低,而肠内营养日需要量完成率增高[13]。中医认为,手术最易耗伤气血,因而胃癌术后病人往往为气血两虚证型为主,故应采用气血双补之法促进术后恢复。八珍汤具有补气血、和脾胃的功效,兼具清热化瘀解毒。将八珍汤加减方与肠内营养方案合用,能够有效加强胃癌术后肠内营养患者的治疗效果,提升患者的血清蛋白,帮助患者恢复机体免疫功能[14]。补中益气汤可起到促进胃肠功能恢复、抑制胃肠功能紊乱的作用,应用补中益气汤后,观察组首次排便、排气及肠鸣音恢复时间显著短于对照组,生存质量评分显著高于对照组,胃肠道不良反应发生率低于对照组[15]。胃癌术后的恢复状况与患者的生活质量以及治疗进度息息相关,而中医针对患者的体内营养供给一直以来具有显著优势,对于胃肠功能恢复的治疗也是多元化、多角度的,针灸、汤药、推拿均有良好的疗效,因此对于胃癌患者的术后恢复,临床及科研均有巨大的潜力可以挖掘。

2.3 降低化疗毒副反应,减少复发转移

化疗是中晚期胃癌的主要治疗手段之一,但存在严重的不良反应,不仅影响患者治疗的进行,也会造成患者生存质量的严重降低。而中医药配合化疗能够减少化疗的毒副反应,增加临床疗效,提高患者生存质量,延长生存期。免疫功能下降是化疗患者的主要副反应之一,研究表明益气健脾化积方联合DC化疗方案治疗胃癌患者能够预防化疗所致的免疫损伤,而骨髓抑制、胃肠道反应、皮肤黏膜反应、肝功能损伤等不良反应发生率显著降低[16]。化疗药物在发挥抗肿瘤作用的同时,还会引起肠道菌群的失调。健脾养胃方加减联合化疗治疗后,与化疗组对比能够改善共生菌目、共生菌科、反刍球菌科、毛螺菌科NK4A136组、锥杆菌属的相对丰度,一定程度上逆转胃癌患者化疗导致的肠道菌群变化,从而提高患者生活质量[17]。同时,中医药的应用能够有效减少患者的复发转移,延长患者的生存期。通过对149例胃癌术后化疗病人的随访可发现,联用中医药治疗的病人1年、2年、5年生存率均明显高于单用化疗及免疫疗法的病人,治疗组患者相对于对照组患者在治疗期间出现消化道症状较少,程度较轻,白细胞减少也不明显[18]。

2.4 小结

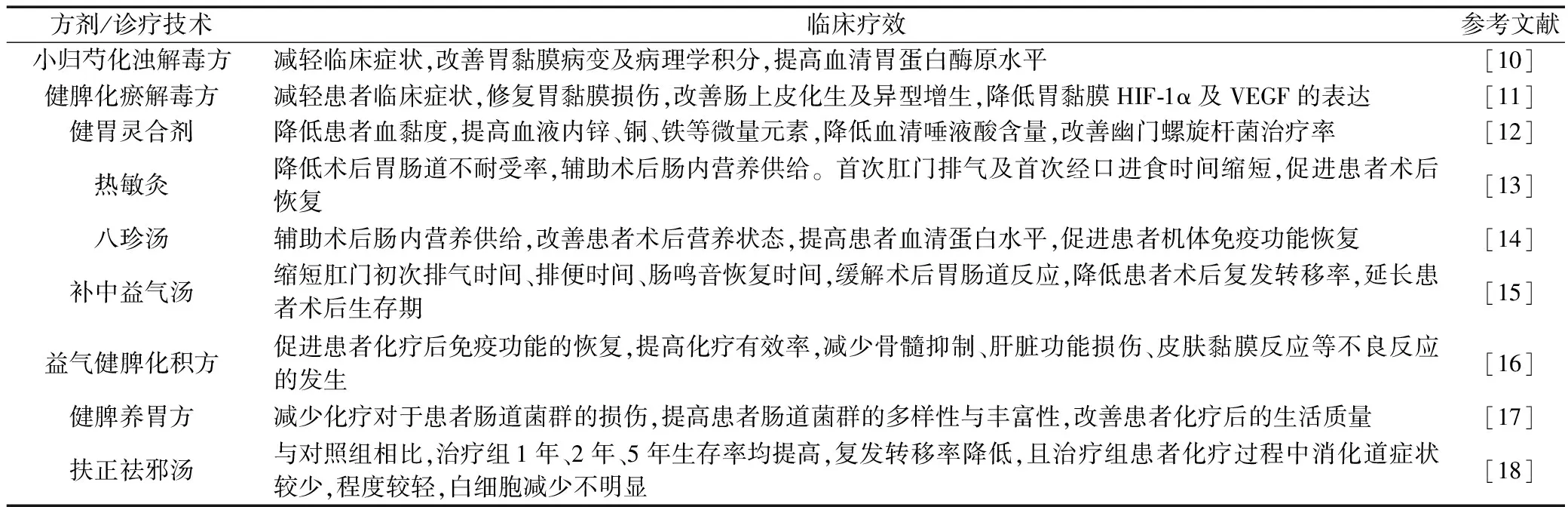

以上结果均表明中医药在胃癌的治疗中,发挥着重要的作用,能够有效纠正患者的癌前病变,辅助胃癌术后患者的恢复并降低化疗副反应,使患者的生活质量得到提升,延长患者的生存期。见表1。

表1 不同方剂及诊疗技术治疗胃癌的临床应用

3 中医治疗胃癌基础研究

提取工艺的进步,极大方便了中药组分及中药单体的提取,也促进了中成药的发展。寻找中药针对恶性肿瘤的有效成分及有效靶点是目前的研究热点。

3.1 抑制肿瘤细胞恶性生物学行为

肿瘤细胞具有无限增殖、高侵袭与易转移等生物学特性,而中药复方及单体能够抑制肿瘤细胞的增殖、侵袭与转移的能力。华蟾素的主要成分是由干蟾蜍皮提取加工而成,是临床抗肿瘤的常用中成药,近年来研究表明,华蟾素能够通过调控基质金属蛋白酶,降低MMP-2、MMP-9蛋白和mRNA的表达并上调TIMP-1与TIMP-2的蛋白及mRNA表达水平,抑制胃癌细胞MGC-803的侵袭与转移[19]。南蛇藤具有祛风除湿、通经止痛、活血解毒的功效,其乙酸乙酯提取物能够显著下调人胃癌AGS细胞Cofilin 1(丝切蛋白 1)的表达水平,从而有效抑制AGS细胞骨架的改变,抑制上皮间质转化的进程[20]。此外,中药单体一直以来也是中医药研究的热门方向,丹参酮IIA是红根丹参根系中的主要脂溶性组合物之一,在胃癌细胞SNU-638、MKN1和AGS中能够有效抑制细胞增殖及小鼠移植瘤模型中肿瘤的生长,并呈浓度依赖性,其机制可能与抑制信号传导与转录激活因子-3(STAT-3)蛋白的磷酸化有关[21]。番荔枝内酯单体squamocin能够使人胃癌细胞MGC-803的增殖受抑制,降低细胞的侵袭能力,其机制可能与下调MYH-9、MMP-2、MMP-9蛋白的表达有关[22]。雷公藤红素能够抑制人胃癌细胞BGC-823有氧糖酵解中葡萄糖的利用及乳酸的生成,抑制有氧糖酵解过程中葡萄糖转运体及关键酶GLUT1、HKⅡ、LDH蛋白的表达并降低其活性,由此可见,雷公藤红素能够抑制胃癌细胞BGC-823有氧糖酵解过程,从而阻碍细胞的增殖[23]。

3.2 诱导肿瘤细胞程序性死亡

程序性细胞死亡是维持内环境稳定的重要组成部分,肿瘤细胞的程序性死亡往往存在异常,目前绝大多数学者将细胞的程序性死亡分为以下3种类型:Ⅰ型程序性死亡(凋亡),Ⅱ型程序性死亡(自噬),以及Ⅲ型程序性死亡,主要包括Paraptosis、细胞有丝分裂灾难、胀亡等[24]。大量研究表明,中药复方、中成药及中药单体能诱导肿瘤细胞发生不同类型的程序性死亡。

金龙胶囊为鲜中药制剂,在肿瘤的临床治疗中被广泛运用。Li D等[25]研究发现,金龙胶囊能够下调人胃癌细胞BGC-823中Bcl-2与survivin蛋白的表达,并上调bax和caspase-3蛋白的表达,抑制其细胞周期,诱导细胞产生凋亡。参一胶囊的主要成分为人参皂苷Rg-3,其能够通过抑制PI3K/AKT信号通路抑制胃癌细胞BGC-823中钙调蛋白(Ca M)的表达,进而促进细胞凋亡的产生[26]。熊果酸(UA)是一种萜类化合物,在栀子、白花蛇舌草、石楠花等多味中药中均能提取获得,研究表明,熊果酸能够诱导MGC-803细胞产生凋亡与自噬,其机制可能与上调细胞中BAX、Beclin1与LC3B蛋白的表达,并抑制BCL2蛋白的表达有关。副凋亡(Para-apoptosis)是Ⅲ型程序性死亡中的一种,由Asher等[27]首次提出。姜黄素B63是中药姜黄提取物姜黄素的一种类似物,能够通过靶向SGC-7901细胞中TrxR1蛋白,并引起细胞内的内质网应激反应,使细胞活性氧(ROS)水平升高,最终诱导细胞产生副凋亡反应[28]。

3.3 小结

综上所述,近年来众多中药组分、中药单体及中成药的开发为中医药治疗胃癌奠定了基础,但目前依旧存在机制不够深入、靶点不够明确的问题,有待继续探索。见表2。

4 展望

随着医疗技术的发展,中医药抗肿瘤的研究取得了很大的进展,且随着现代技术的发展,中药复方、中成药、中药提取物及中药单体的制备技术也更加完善,病人的给药途径与给药难度大大降低。但仍有许多问题亟待解决:①中药及复方的成分复杂,需要找出有效成分能够更好地应用于临床与科研;②胃癌的病因病机复杂多样,有关胃癌的辨证分型及疗效评价缺乏统一标准;③有关中医药治疗胃癌的作用机制研究仍不够深入,有待进一步挖掘。因此,中医药治疗胃癌在临床运用及其作用机制研究方面仍有很大的开发空间,加强机制探索、证型规范、科研设计等领域的研究,才能使其发挥更大的作用。