中韩国际婚姻的跨国家庭纽带研究

——以汉族婚姻移民女性为中心

段晓红

(广西民族大学 民族学与社会学学院,广西 南宁 530000)

巴施等用跨国主义(transnationalism)来定义移民在出生国和定居国之间建立和维持各种社会联系的过程。[1]全球化进程中交通信息技术的不断创新发展使海外移民与本国家庭成员间的家庭纽带变得更加密切。家庭成员间超越国界互动的所谓“跨国家庭”(transnational family)也成为国际移民研究的重要主题。跨国家庭,即家庭成员虽分居异国,但仍具家族共同体观念的家庭。维持跨国家庭关系的关键在于“跨国照看”(transnational care)的交换。[2]跨国家庭成员采用不同的策略来克服距离障碍,如通过信息通信、汇款寄物、互相访问等方式进行相对规律的接触。这种家庭联络不仅在家庭成员发生疾病、家庭经济危机时刻比较频繁,也会因婚丧嫁娶等传统习俗约定的执行而更加密切。[3]另外,因移民者的社会文化背景不同,家庭成员间的照看交换也呈现不同的面貌。如在国家社会福利体系相对健全的西方社会,父母与子女之间是非常独立的关系,而在中国等儒家文化背景较深的社会中,父母与子女之间的关系具有较强的相互依存的特点,跨国照看实践带有明显的互惠性质。[4]一些学者认为,用基于一国主义基础上的社会统合方法论来解析移民的行为活动是有局限性的,它只探讨了定居国对移民的同化及相关问题,而忽视了移民与其出生国的各种联系。与此同时,婚姻移民女性的跨国实践开始得到关注。[5]

婚姻移民女性是一个“夹生”在其出生国和定居国社会之间的群体。她们依然承担着对原生家庭的责任和义务,与其维持着各种跨国联系,她们处于定居国家庭和出生国原生家庭的中间连接位置上。一些跨国主义视角的研究多以一些公共领域的移民群体如外籍务工者为对象,研究他们在政治、经济、文化活动方面的跨国行为及影响,但对相对属于私人领域的婚姻移民女性与原籍国的联系却关注较少。对婚姻移民女性来说,跨国家庭纽带存在于其整个移民过程中,并持续影响其移民生活。对婚姻移民女性及其多元文化的研究应打破只在移民目的国内考察的一国主义窠臼,而有必要以跨国主义视角全面把握其移民定居过程,才能加深对她们的理解。

自中韩建交以来,大批中国汉族女性与韩国男性缔结了国际婚姻,但迄今为止针对中国汉族婚姻移民女性的研究很少。[6]从20世纪90年代到现在,中韩学界对婚姻移民女性的研究绝大部分都集中在对朝鲜族和东南亚女性的研究上。[7]另外,在不断引进外籍新娘,国际婚姻家庭日渐增加的韩国社会,包括汉族女性在内的婚姻移民女性的婚姻缔结方式、社会经济能力、对原生家庭的各种支援行为等,都为这些女性带来一些不可避免的社会偏见。她们被视为“穷国新娘”“为钱而来”“为本人及家人就业”而来的别有用心的不安分群体。本研究以在韩国的中国汉族婚姻移民女性为研究对象,通过对这些女性与原生家庭构建维系的跨国家庭纽带的考察,来解读她们的移民生活,以期打破中韩社会对这一群体的一些偏见。

一、研究对象相关背景

据2018年12月韩国出入境政策本部的统计数据看,在总数为159,206名的韩国公民外籍配偶中,中国籍有58,706人,占总数的36.9%,与其他外籍配偶相比占绝对优势。中国籍配偶中,女性约占78.3%,其中朝鲜族女性有14,371人,非朝鲜族女性31,625人,后者约占所有中国籍女性配偶的68.8%,这说明更多的非朝鲜族中国女性与韩国男性缔结了婚姻关系。根据中国移民人口构成比例及已有研究来看,这些非朝鲜族中国女性大部分为汉族。[8]

在婚姻移民女性跨国实践的研究中,金东叶认为菲律宾女性的跨国实践是她们支援原生家庭,适应定居国社会生活,克服婚姻生活困难的方式;[9]金惠善考察了越南女性构建和维系跨国家庭纽带的过程,展示了因此而不断发生变动的家庭成员关系;[10]赛汉卓娜则从家庭战略角度详细分析了朝鲜族女性通过嫁入韩国给娘家人的生活带来的实质性变化。[11]实际上,大部分研究都将婚姻移民女性视作一类群体,将她们的移民动机单一化,又过度强调她们对原生家庭的经济支援行为。婚姻移民女性因出生国、民族、宗教信仰、年龄、受教育程度等背景的不同,其婚姻移民动机及跨国实践方式也不可同一而论。正如有关中国女性国内婚姻移民及马来西亚婚姻移民的研究所指出的,中国文化背景下成长起来的中国女性更注重追求自身幸福,[12]这种特点往往决定了其从婚姻移民动机到移民定居的整个过程可能与东南亚婚姻移民女性有所不同。而中国汉族女性和朝鲜族女性因民族背景相异,在适应韩国婚姻生活中也是有差异的。补充对汉族女性的研究,将有助于更全面、更有对比性地观察中国籍女性的韩国婚姻生活全貌。

为深入中国汉族婚姻移民女性的生活实践,探析她们与原生家庭的跨国家庭纽带,笔者曾走访韩国光州广域市及全罗南道的多个多元文化家庭支援中心、中国人聚居社区、中国人广泛加入的教会及中国人餐馆等,为接触她们的韩国家人也去过农村考察。在众多研究对象中,笔者对其中22名女性做了深度访谈,为确保资料翔实,同时也进行了参与式观察了解她们的生活实践,并于2014年10月到2017年3月对她们的家庭生活进行了为期2年5个月的跟踪调查。①对每个受访者的采访时间在1~3小时内,地点多设在采访对象家、咖啡厅、工作地点或餐厅,或通过电话方式采访。在调研伦理道德上,录音在获得采访对象同意后才进行。访谈主要问项包括:选择国际婚姻移民的理由、与韩国丈夫的结婚过程、来韩后的婚姻家庭生活状况、与中国家人的联络、对未来的展望等。文中受访者姓名均为化名。

22名访谈对象中有7名来自中国山东省沿海城市:青岛、烟台、威海,14名来自东北三省,1名来自河南驻马店。从年龄段来看,20岁年龄段的有4名,30岁年龄段有11名,40岁年龄段有6名,50岁年龄段有1名。在婚姻状况上,初婚者有13名,再婚者有8名,1名离异。在结婚方式上,有7名同丈夫恋爱结婚,但其中1名是在同前任韩国丈夫中介婚姻破裂后与现任韩国丈夫恋爱结婚,其余15名为中介婚姻。这些女性中是独生女的有4名,其余18名有1~3名兄弟姐妹。从子女情况看,有2名女性没有生育子女,有4名女性在中国国内有1名子女,与现任韩国丈夫无子女,有3名在中国国内有1名子女,与现任韩国丈夫也有共同子女,其余13名女性与现任丈夫有1~2名子女。从职业看,22名受访者中家庭主妇有4名,个体经营者有3名,从事农业者1名,公司正式职员1名,无固定工作者13名。3名家庭主妇在管理家务的同时也经营韩国化妆品买卖或开展工作中介等业务。婆媳共居一处者1名,公婆都已去世者4名,而与中国父母长期在一起生活的有6名。

从以上访谈对象的情况看,这些女性绝大多数来自中国东北三省和山东沿海地区;中介婚姻占近70%,且与丈夫的年龄差距普遍较大;再婚者占较大比例。其中60%与韩国丈夫育有子女,已在韩国生活多年,并从事各种非专业化工作。

这些汉族女性选择婚姻移民韩国,有历史、地理、经济、文化等方面的原因。日本二战遗孤和朝鲜族的移民潮引发了中国东北地区的海外移民潮。在移民风潮中,婚姻移民成为汉族女性更安全和便捷的移民途径。另外,改革开放进程中,中国东北地区国有企业的破产重组所带来的失业问题也成为该地区人口向海外移民的重要推力。而中国沿海地区的招商引资吸引大批韩企投资落地,韩企的入驻和“韩流”的盛行也大大促进了中韩国际婚姻现象的增多。从个体角度看,错过最佳婚龄、恋爱或婚姻挫折、海外务工经历带来的认识及观念变化、社会婚姻观念及习俗带来的压力等,众多因素都促使她们走上了婚姻移民的道路。

二、跨国家庭纽带的维系

(一)汇款

汇款一直是移民研究的主要论题。从有关东南亚婚姻移民女性的相关研究来看,对原生家庭的汇款等经济支援已成为她们选择国际婚姻移民的一种明确或潜在的动力,[13]她们嫁到韩国后依然为原生家庭的经济困境忧虑,不但持续为他们汇款,还会在归国探亲时带上大量物品回国,[14]这成为导致韩国社会对婚姻移民女性群体产生偏见的重要原因。

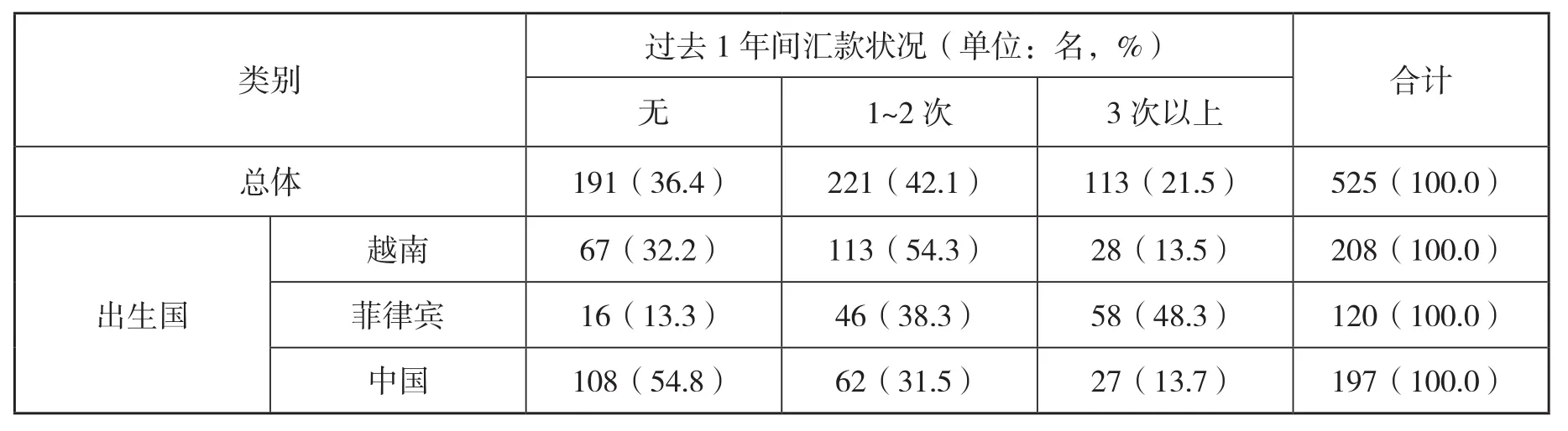

从2014年韩国多元文化家庭跨国家庭联系网研究报告中的统计数值来看(见表1),有过半数的中国人受访者在过去1年内没有给原生家庭汇款,有1~2次汇款的有31.5%,而1年内给原生家庭汇款3次以上的仅有13.7%。总体来看,中国籍女性的汇款次数明显少于越南籍和菲律宾籍女性。

表1 婚姻移民女性对本国汇款情况

与以上统计结果类似,本研究的受访者对原生家庭的汇款对象主要为她们在中国国内的父母和子女。汇款次数不多,汇款金额也不大,可以说维持在基本抚养或赡养义务水平上。中国的改革开放使社会经济巨大发展,城乡人民生活质量大幅度提升,汉族女性的国内家庭生活已有足够的保障,因此她们可以专注于自己的新家庭,谋求自身在韩国社会的发展,而无需像有些东南亚女性一样为本国亲属提供救济性的物质支持。汉族结婚移民女性与中国原生家庭在经济方面的纽带关系很难单纯定义为施与和受惠的关系,它具有互惠互利的性质。

在汉族女性看来,对年迈父母、未成年子女或未婚成年子女给予一定经济支援是她们为人子女或者父母的责任。若中国国内有未成年子女需要抚养,汉族女性的汇款主要用于他们的抚养费或教育费。如受访者周宝英的女儿在高中毕业来韩国之前一直与外祖父母生活在一起,这期间,周宝英一直给作为女儿实际监护人的父母汇款。若前夫或其他家人负责子女养育时,汉族女性就不再为国内子女的抚养费担忧。受访者潘美英一直将女儿寄养在姐姐家,其前夫规律性地探视女儿并承担了她所有的生活及学习费用,潘则只是给女儿寄送一些衣物。当子女成家立业时,汉族女性会再给予他们一些财物支援。如受访者王雁红的女儿在其祖母膝下长大,当女儿准备结婚时,她欣然为其准备嫁妆。

因老年生活有保障,中国父母对远嫁韩国的女儿并没有太多期待,他们大多叮嘱女儿不用特别费心,照顾好自己的生活就好,更希望女儿能在异国生活幸福。相反,汉族女性从中国原生庭获得经济支援的情况并不鲜见。受访者王娟在韩国的生活并不富裕,每次回国都会得到父母、妹妹和其他大家庭成员一笔不菲的财物赠与。张宏的情况也相似,其父母都已从中国国有石油化工企业的岗位上退休,享受着丰厚的退休金和各种福利待遇。张宏回国逗留期间,在父母家享受各种便利。她说:“我没给过父母钱,我回老家的时候也不带很多钱。回国的时候,在我妈家吃住,花我妈的钱。去的时候我只要买张机票就行了。我妈的公司经常赠送购物卡,我就用我妈的购物卡购物(笑)。我妈说,‘不要给我钱,你们过好你们的我就放心了。’”

向原生家庭汇款与否与原生家庭的经济状况有很大关系。本研究中,18名受访者的父母都在城市生活,他们要么在职,要么已经退休领取养老金生活。其余受访者的父母在农村也有赖以生存的土地,而且已加入城乡居民养老保险和医疗保险,经济上没有太大的负担。4名独生女受访者或将父母接到韩国并给他们提供工作机会,或父亲在职,或父母有养老金维持生活;其他非独生女受访者则有兄弟姐妹照顾父母。受访者康芝、王秀等人只在国内年节或父母生日时向他们汇款,数额大致在1000~5000元人民币之间。经常回国探亲的女性在回国时也给父母一定数量的金钱或礼物,所以不需要汇款。另外,若韩国家庭经济状况比较紧张,汉族女性则更注重自身家庭经济问题而难以向国内父母汇款。

在韩国社会对女性婚姻移民群体存在偏见的情况下,不排除群体中有一部分人确实以婚姻为跳板来实现经济目的。本研究受访者中的潘美英就是这样一个案例。她本对婚姻不抱期望,“两人过得来就过,过不来就跑黑”,但韩国家人的诚意让其改变了心思,虽然她有时还会外出打零工,但照顾丈夫的生活已成为其生活重心。此外,像受访者汤永淑等3名女性,其经济生活并没有因为婚姻移民而得到改善,但韩国的自然与人文环境等多方面因素最终让她们决定定居。从本研究看,除1名已离异个例外,无论与韩国丈夫有无共同子女,无论是否掌握家庭经济支配权,其他14名中介结婚女性都将生活重心放在了韩国婚姻家庭上。她们辛勤工作,培养子女,争取改善本人及小家庭的生活水平,认真谋划着自己和家庭的未来。

(二)信息通讯

通信手段的革新性发展压缩物理距离,带来了“距离的消失”(the death of distance),这对维持跨国家庭关系具有重大意义,有线和无线通信手段是连接国际移民和本国家庭的“社会胶水”(social glue)。[15]移民通过各种通信手段与本国家人保持联系,互相给予情感上的支持。[16]大部分受访者一直和中国家人保持着密切的联系。特别是在来韩初期,与国内家人的情感交流能够缓解她们在语言不通、社会活动受限阶段对新环境的恐惧不安,减少来自韩国家庭与社会的各种压力,获得勇气和力量应对困难挑战,这种交流也能缓解父母对她们远嫁韩国的担忧。但是由于相距较远,大部分汉族女性和中国家人彼此“报喜不报忧”。除非发生生命危急或遭受重大挫折等特殊事件,其他能够自行解决的事情通常不会通知对方。

在具体的通信手段上,汉族女性或通过购买廉价电话卡与中国家人进行一般电话通话,或通过QQ、微信等聊天软件与他们随时收发信息、视频通话。大部分受访者表示,每隔几天就会与父母通话一两次。因为父亲听力不好,受访者王雁红就打电话给他身边的兄弟,请他们转达问候。另外,大部分再婚女性在中国都有子女,他们通过与未成年或未婚子女的通信互动履行对子女的抚养责任。在这种情况下,移民女性以文字、照片、普通通话、视频通话等方式,维持一种跨国“母性”的存在。父母早年离异,在奶奶膝下长大的女儿原本对王雁红很不满,不喜欢与她对话,但王雁红没有放弃,继续尝试与女儿沟通。如今,长大成人的女儿对母亲的信任越来越深,也听取母亲的建议。婚姻移民女性通过多种通讯手段维持与本国家人的联系,这也是她们对家人履行赡养和抚养义务的方式,是一种精神支持。

微信等聊天软件上的互动还构建了汉族女性与中国家人的家族共同体意识。受访者王兴芝的父母双方都有很多兄弟姐妹,大家庭成员间关系很和睦,在韩国的王兴芝会邀请所有亲戚到一个聊天室共同交流。这种大家庭成员的在线交流使她依然保持着对中国家族共同体的归属感,家人的范围除父母、配偶、子女、兄弟姐妹外,也将其他亲属纳入其中,其含义得到扩大。这种扩展的家庭纽带关系在让移民女性的韩国子女自然融入到大家庭中发挥了重要作用,同时对她们的韩国家人,特别是子女的家庭观念的形成或改变产生影响。在和睦的家族共同体中成长的韩国子女能更容易克服认同感的混乱,这种跨国家庭纽带关系也有可能世代延续下去。

我小姨和我妈都拿我儿子的照片当头像,小姨经常让我儿子来中国玩。我家人都在一个群里,有一天我发现群里人的头像都变成我儿子了(笑)。我妈这边的亲戚在一个群里,我爸这边的也设了一个群。大家不忙的时候,就在群里聊天发红包(笑)。即使大家离得很远也都是互相联系着,虽然不能常见面,但关系很好。有个群很好啊,有什么事,在群里说一下大家就都知道了。(受访者王兴芝)

此外,信息通讯手段也是汉族移民女性开展跨国经济活动时必不可少的工具。从事中韩进出口经贸活动的汉族女性随时与中国家人朋友保持联系,如受访者周宝英的中国餐馆的运营就离不开中国家人的支持,她常常联系中国家人将需要的食材或炊事工具寄到韩国来。

如上所述,中国汉族女性与原生家庭通过电话或聊天软件等实现线上线下通信互动,便利的通信使双方没有因空间距离而疏远,彼此得到精神上的慰藉。便捷的网络通信也为她们利用跨国优势开展经济活动创造了条件。

(三)回国探亲

移民者远居海外,他们通过向原生家庭汇款、与原生家庭通讯交流等方式维系家庭关系纽带,虽然能实现一定程度上的物质经济帮助和情感慰藉,但终究无法实现近距离互相照顾的身心共鸣。婚姻移民女性们适应新的自然与社会环境的各种挑战,通过归国探亲与原生家庭团聚,共同分享家乡饮食,感受亲情,放松身心。

受访者康芝在儿子出生后就将父母带到韩国,受访者中只有她1人没有回国探亲。其他受访者中,潘美英等5位经济条件比较好的女性回国次数较多,在国内探亲时间也较长。对于在国内有需要照顾的老父母、子女或其他家人的汉族女性来说,回国探亲也需要对他们进行看护照顾。潘美英经常在女儿暑假期间回国,每次长达一个月左右。在国内期间,她会陪女儿一起去旅行,也照顾年迈的父母,尽可能多为家人做些力所能及的事,以消解对他们的思念与歉意。

每年回国一次,每次回国都待一个月再回来,今年待了有40多天。第一年回去的时候,我父母身体还很好,我就是给点生活费,给他们买点保健品和衣服啥的,还找地方陪他们去旅游。第二年的时候,我爸眼睛患了白内障,我陪他去医院做了个手术,两只眼睛,去年回去时做了一只,这次回去时做了另一只,都好了。像我们这种在国外的,离家比较远,所以回国的时候,能为他们做的我都尽量去做。(受访者潘美英)

不仅如此,在较强的家族共同体意识的推动下,大部分汉族女性选择在子女放假或春节等节日前后回国,因为这期间容易与更多的亲人朋友相聚。像受访者陈恩惠和王娟在探亲期间还需要照顾大家庭的其他成员。陈恩惠回国时每天都到医院照顾身患癌症的舅舅;王娟则在照看患重病祖父的同时,也为促进大家庭的团结作出努力。母亲去世后,独生女王琪每次回国探亲都会受到大家庭成员的热情接待。她用“浓烈”一词来形容中国家庭成员之间的情谊,这种情谊使她在韩国婚姻生活中的种种压力得到暂时缓解。

每次休假,老公都跟着我回中国。他不太喜欢中国饭菜,我们每次回国,我姐(堂姐)就去韩国食品店买泡菜拉面啥的,准备好多韩国食品。老公喜欢吃羊肉串,我爸几乎每天都给他烤,而且我姐夫在韩国留学6年,韩语说得很好。我们去中国的时候太方便了(笑)!我跟姐姐说,“你还为我配了翻译”(笑)!……每次我回国,我姨妈舅妈他们就都来看我。上次过年回去,他们都让我到他们家去住……在舅妈家待了一个星期,在姨妈家待一个星期,每家都去了(笑)。(受访者王琪)

回国探亲在维持跨国家庭纽带的同时,也维持和增强了汉族女性同亲友间的社会关系网络。大部分受访者对韩国社会的印象是“人情淡薄”“兄弟们或亲戚之间很少来往”。虽然她们这种看法受制于交际网络、语言等方面的因素,难免有失偏颇,却可以在一定程度上反映出中韩社会在家庭共同体意识上的差异。对汉族女性来说,韩国大家庭成员相对较少,交流相对不多,生活相对封闭,所以她们会更倾向于认为中国大家庭成员间的你来我往更具有活力,“人情味”更浓。可以说,回国探亲是汉族女性消解思乡之情、缓解生活压力、接受精神充电的美好时光。

(四)邀请中国家人访韩

根据韩国出入境管理政策,作为韩国“国民配偶”的婚姻移民女性可以邀请原生家庭成员访韩。对汉族女性来说,最常见最方便的方式是当她们的子女出生时,以产后看护为由向出入境管理机构提交申请。受访者中有17名女性曾邀请过中国亲属来韩。如受访者康芝产后调养身体期间,其母来到韩国帮助她,但母亲却担心留在国内丈夫的衣食起居,为让母亲安心在韩国生活,康芝又请父亲也到韩国来。在女性汉族婚姻移民中,类似康氏父母的情况是很常见的,为避免父母两地分居,她们往往将双亲都带到韩国。

婚姻移民女性的本国亲属利用探亲签证在韩务工的现象已为韩国社会熟知,尽管法律部门尝试各种管制禁止,但出于利益关系,这些人员常被雇主默认或掩护,成为在韩非法打工者的一部分。当然,国内亲属是否来韩取决于他们的生活水平、对韩国社会的认识及对汉族女性韩国生活的理解。本研究中有7名女性的父母没有来过韩国,他们在国内生活无忧,担心不适应韩国生活,也不愿意为女儿增加负担;有9名受访者为中国家人在韩国提供了就业机会,除1名邀请了亲戚外,其他8人主要给父亲找了工作。亲属来韩务工主要是由中韩两国劳动市场薪金水平的差距所致,而对于汉族女性的父母,他们的务工性质有所不同。有些是为了消磨访韩时间;①母亲帮女儿打理家务,照顾孩子,而父亲常无所事事。有些是力所能及,增加收入以减轻儿女赡养负担,筹备养老。如受访者轩敏的父母早已从铁路部门退休,但“身体强壮又闲不住”,于是选择出去工作。此外,有6名受访者还会邀请亲友来韩就医、旅游观光等。

汉族女性利用自己的身份为国内亲属来韩提供了便利,也从中得到了帮助,尤其是在婴幼儿看护和家务方面。中国家人的帮助使她们有更多时间参与韩国社会生活,在共同生活中,她们子女的汉语教育及家庭观念的形成也受到积极影响。在互帮互助中,家庭纽带得到增强,汉族女性也从中获得一种成就感和满足感,就像轩敏所说:“花30多万(约1800元人民币)给我爸买了一身衣服,看着他穿得整整齐齐地回国,将工资一点点都倒腾到国内,我就特别高兴。”

(五)连锁性移民和“领养”中国子女

国际婚姻也是婚姻当事人家庭成员连锁式移居海外的最有效的一种社会文化机制。特别是在定居国的经济机会多于本国的情况下,已实现移民目的者会通过向渴望移民的其他家人或亲属介绍配偶等方式提供移民机会。同样,女性婚姻移民也往往是一种先者带动后者、不断延伸发展的连锁性移民。

本研究中来自中国东北的受访者们原本都有亲戚在日本,或者中介公司也曾给她们介绍过嫁去日本的机会,她们也有一些亲友已在韩国结婚定居。在个人选择和婚姻中介斡旋下,最终通过婚姻移民来到了韩国。受访者王兴芝等5名女性都有亲戚先于她们来韩国结婚定居,而王的表妹又紧随她选择了婚姻移民,且同住一个城市。受访者郭敏是通过已在韩国结婚定居的朝鲜族同学的介绍与丈夫相识结婚。除她以外,大部分受访者的婚姻是通过亲友介绍的婚姻中介所促成的,这些亲友已成功通过该婚姻中介成功移民。很显然,移民先行者较高的婚姻满意度减轻了移民观望者对国际婚姻的恐惧,使她们抱着较强的侥幸心理,试图通过同样的途径来赌一把婚姻运气。

连锁性移民还表现在成功进行了婚姻移民的女性邀请本国家人亲戚来韩,或协助她们育儿或在韩务工等,在中国育有子女的再婚女性来韩后还会通过韩国丈夫的帮助,将在中国的未成年子女接到韩国。根据韩国婚姻制度,韩国公民可以以“领养”方式将外籍配偶在本国未满18周岁的未成年子女接到韩国抚养,并允许这些子女在成年之前保留本国国籍。受访者中,周宝英,王秀都将中国子女带到了韩国,这些孩子在中国已高中毕业,来韩进修韩语到一定水平后申请进入韩国大学学习。王秀的儿子已申请到韩国国籍,大学毕业后在韩国就业。

“领养”中国子女一方面使他们与母亲保持着亲密关系,也能稳定汉族女性在韩国的生活,另一方面也给汉族女性的韩国婚姻带来挑战。中国子女的学费、生活费等支出加重了家庭经济负担,而文化差异也会造成中国子女与韩国家人关系紧张。很多“领养”的中国子女不能适应韩国生活,价值观产生混乱,很早辍学务工,有些甚至自杀。有些人成年后改换了韩国国籍,但由于韩语水平较低、学历不高,将来流入韩国社会底层的可能性很大。而受访者周宝英、王秀的中国子女来韩国后能积极融入新环境,并为实现人生目标而努力,他们是这些“领养”中国子女中的正面例子。

三、结论

跨国家庭是由移民所构建的、连接了其出生国与定居国家庭的一个扩大化的家庭概念。从婚姻移民女性的角度来看,跨国家庭不仅包含着她们与父母、配偶、兄弟姐妹及子女的关系,还具有更广泛的意义。对再婚女性来说,它还包括与前夫所生子女的家庭关系;在家庭成员共同体观念很强的情况下,它还包括了她们的新家庭与出生国整个大家庭亲属的关系。

统合论的多元文化家庭观将婚姻移民女性视为韩国与其出生国社会文化之间的“夹心”存在,因为这些女性在韩国定居后也与出生国家人保持着紧密的联系。出于对原生家庭的责任感,汉族女性通过汇款寄物、信息通讯交流、回国探亲、邀请访韩等一系列跨国实践维持着家庭纽带。汉族女性向原生家庭汇款或邀请亲人赴韩并为其提供有偿劳动机会,可以说这是她们努力从经济上支持原生家庭的表现,然而这并非一种单向的经济支援行为。婚姻移民女性的中国家人,特别是父母,是为她们提供育儿和家政帮助的“灵活移动”(flexible mobile)的跨国看护提供者。移民妇女邀请原生家庭成员,特别是父母来定居国,应该被理解为具有代表性的“超越国家和世代的看护交换”。鉴于中韩家庭文化背景的差异,这种跨国家庭纽带将不可避免地给汉族女性的婚姻生活带来种种挑战,这需要后续调查研究的跟进。

[注释]

[1] Linda Basch, Nina Glick Schiller, Cristina Szanton Blanc,Nations Unbound: Transnational Projects,Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nations-States,Lang Horne: Gordon and Breach,1994,p.7.

[2] Yanqiu Rachel Zhou,“Toward Transnational Care Interdependence: Rethinking the Relationships between Care,Immigration and Social Policy”,Global Social Policy,Vol.13,No.3,2013a;Mabel L.S. Lie,“Across the Oceans: Childcare and Grandparenting in UK Chinese and Bangladeshi Households”,Journal of Ethnic and Migration Studies,Vol.36,No.9,2010.

[3] 金暻学:《在韩尼泊尔外籍劳工的跨国家庭纽带》,《南亚研究》2014年第20卷第2号(,2014)。

[4] Yanqiu Rachel Zhou, “Space,Time,and Self:Rethinking Aging in the Contexts of Immigration and Transnationalism”,Journal of Aging Studies,Vol.26,No.1;Yanqiu Rachel Zhou,“Transnational Aging: the impacts of adult children’s immigration on their parents’ later s”,Transnational Social Review: A Social Work Journal,Vol.3,No.1,2013b.

[5] 金永玉、金贤美(音译):《从国际家庭构成来看韩国——越南国际婚姻家庭》,《性别与文化》2013年第6期(2013)。

[6] 如赵景民(音译):《高学历移民女性韩国生活适应研究:以中国汉族婚姻移民女性为中心》,庆熙大学社会学硕士论文,2010年();张蒴萌:《国际婚姻满意度的个例研究:以赴韩留学的中国汉族女性为中心》,庆熙大学社会福利学硕士论文,2013年(張蒴萌,2013);等等。

[7] 如姜美善(音译):《有关国际婚姻女性家庭生活与经济活动的比较研究:以城市中的中国朝鲜族和汉族为中心》,首尔大学社会学硕士论文,2013年(2013);金红:《有缺陷的亲密关系:商业婚介和中韩跨国婚姻》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第5期;等等。

[8] 文璟然(音译):《摆脱“韩国公民配偶”身份的女性:围绕汉族女性的结婚与离婚事例》,《韩国文化人类学》2011年第44卷第2期(,2011)。

[9] 金东叶(音译):《菲律宾婚姻移民女性的超国家行为研究》,《东南亚研究》2010年第20卷第2号(,2010)。

[10] 金惠善(音译):《国际移民与超国家家庭纽带》,首尔怡谈书库(音译),2014年(2014)。

[11] 赛汉卓娜:《另一种移动:朝鲜族女性婚姻移民及其娘家的家庭战略》,《延边大学学报(社会科学版)》2014年第4期。

[12] C. Cindy Fan, Youqin Huang,“Waves of Rural Brides: Female Marriage Migration in China”,Annals of the Association of American Geographers, Vol.88, No.2, 1998, pp.227-251;Melody CW Lu, Juan Zhang, Heng Leng Chee, Brenda SA Yeoh,“Multiple Mobilities and Entrepreneurial Modalities among Chinese Marriage Migrants in Malaysia”,Current Sociology,Vol.64,No.3,2015,pp. 411-429.

[13] Hong-zen Wang,“Hidden Space of Resistance of the Subordinated: Case Studies from Vietnamese Female Migrant Partners in Taiwan”,International Migration Review,Vol.41,No.3,2007, pp.706-727;李纪然(音译):《有关尼泊尔女性韩国移民及务工的个例研究:以光州广域市婚姻移民女性为中心》,《国际移民研究》2015年第9卷第2号(,2015)。

[14] 金惠善(音译):《国际移民与超国家家庭纽带》,首尔怡谈书库(音译),2014年,第243页(,2014)。

[15] Steven Vertovec,“Cheap Calls: the Social Glue of Migrant Transnationalism”,Global Networks,Vol.4,No.2,2004,pp. 219-224.

[16] Deborah Fahy Bryceson, Ulla Vuorela, “Transnational Family: in the Twenty First Century”,in D.Bryceson and U. Vuorela(eds.),The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks,New York: Berg,2002,pp.3-30.