《归园田居(其一)》教学设计

李超

【教材分析】 《归园田居(其一)》是人教版高中语文必修二第二单元的一首诗。《归园田居》是陶渊明归隐后所作的一组诗,共五首,这里选的是第一首。这首诗描写了清新自然的田园风光,宁静祥和的农村生活,流露出热爱自然、厌恶官场、追求自由的思想情感,体现了诗人坚守自我、不违本心的人格魅力。诗歌的语言质朴无华,格调清新,细细咀嚼,颇耐人寻味。

【学情分析】 学生在初中已经学过一些诗歌作品,能够在较浅层次上欣赏诗歌。接下来的诗歌教学,应该引导学生通过反复诵读,品味诗歌语言,把握诗歌意境,体会作者情感,感受诗人的人格魅力,从而进一步提高学生的诗歌鉴赏水平,使他们受到诗歌的感染和熏陶。学生已经学过陶渊明的《归园田居(其三)》《饮酒·结庐在人境》《桃花源记》和《五柳先生传》等,对陶渊明的生平、思想及其诗文特点有所了解,这为本诗的学习奠定了一定的基础。

【教学思想】 单元提示的要求是:“学习这个单元,要注意反复吟咏,体会诗中的思想情感,注意不同的作品在创作手法上的独创性,还要注意不同诗体的节奏,感受由此产生的不同情趣。”《普通高中语文课程标准(2017年版)》“文学阅读与写作”学习任务群的“学习目标与内容”中有这样的论述:“感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。”“从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创作。”单元提示和课程标准的要求,是本教学设计的理论依据。结合这首诗的特点,确定本节课以诵读贯穿始终,以品味语言、感受意境、体会诗人的思想情感、感受作者的人格魅力为教学重点,尊重学生的阅读体验,从语言、思维、审美及文化等角度促进学生语文核心素养的提升。

【教学目标】

1.通过诵读,品味诗歌语言,感受诗人笔下的田园生活的意境美。

2.通过诵读,分析诗歌内容,体会诗人热爱自然、厌恶官场的思想情感。

3.感受作者坚守自我、不违本心的人格魅力。

【教学重点】 感受诗中田园生活的意境美,体会诗人热爱自然、厌恶官场的思想情感。

【教学难点】 感受作者坚守自我、不违本心的人格魅力。

【教学方法】 诵读品味法、合作研讨法

【课时安排】 一课时

【预习任务】 课前,要求学生反复诵读诗歌,利用工具书和课下注释,读准字音,把握节奏,读懂诗歌大意,初步感知作者的思想情感。如有疑问,可标注在课本上。

【教学过程】

一、联系旧知,导入新课

问题导入:同学们都学过陶渊明的哪些作品?你心中的陶渊明是一个怎样的人?

明确:

1.学生列举学过的作品,如《桃花源记》《五柳先生传》《饮酒》《归园田居(其三)》等;

2.学生对陶渊明的印象,如以下几点:热爱自然,淡泊名利;爱酒,爱菊,爱读书;少有壮志,有“大济苍生”之志;曾出仕为官,但他厌恶官场,最终归隐田园;他生活的时代官场腐败黑暗等。

【设计意图】 由这两个问题导入新课,目的在于唤醒学生的学习经验,营造文化氛围,使学生很自然地走进这首诗,为接下来的品读鉴赏做铺垫。

二、诵读诗歌,初步感知

1.检查预习效果。

要求学生朗读诗歌,读准字音,把握节奏。

2.教师范读,熏陶感染。

3.学生再读,品味涵泳。

【设计意图】 通过学生自读——听读——再读,逐渐走进诗歌意境。

三、品读语言,感受意境

陶渊明最终选择了归隐田园,今天我们就一起走进陶渊明的田园,去领略他的隐居情怀。

1.说景物

学生活动:由题目中的“园田居”切入,要求学生找出描写田园风光的诗句,看看诗人写了哪些田园景物?

明确:写田园风光的诗句:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。”

所写景物:方宅、草屋、榆柳、桃李、村庄、炊烟、狗吠、鸡鸣、深巷、桑树等。

【设计意图】 一方面,由寻找田园景物切入诗歌内容,符合诗歌本身的特点;另一方面,这个问题难度不大,有利于学生走进诗歌。

2.谈感受

学生活动:要求学生说说读了这些描写田园风光的诗句的感受。

教学预设:学生有的可能会感受到田园诗意美,如宁静祥和、清新自然等;有的可能觉得这些不过是农村很普通的景物,似乎没有什么诗意;但多少都能感受到作者对田园景物的喜爱之情,以及回归田园的轻松愉悦。

【设计意图】 陶渊明的诗具有质朴无华的语言特点,对于描写田园风光的诗句,学生不一定都能读出诗意之美。要尊重学生的阅读体验,在此基础上再展开下一步教学。

3.品诗意

学生活动:教师适时抓住学生阅读感受中的“诗意”和“普通”这对矛盾,请能读出诗意美的同学结合具体詩句品味田园诗意美。

方法引导:结合具体诗句品味诗意美,可以是一个词,可以是一句诗,可以是写作手法,总之是具体阐述,不能泛泛而谈。例如:

(1)“方宅十余亩,草屋八九间。”白描手法,简笔勾勒,一方面说明诗人生活俭朴,一方面体现出诗人对自己的生活环境的满足感。“十余亩”“八九间”,乍看就是几个约数的集合,其实这正是乡里人散淡心情的写真,充满乡居生活的独特情趣,反映出诗人的洒脱率真。

(2)“榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”近景描写,色彩之美,榆柳青绿,桃红李白,给人生机盎然之感。炼字,“荫”和“罗”,赋予榆柳桃李人的情趣,榆柳似乎有情,洒下清阴,荫蔽屋檐,为主人遮风挡雨;桃李似乎有意,含笑开放,罗列堂前,迎接主人归来。这两句写出了诗人对田园生活的喜爱之情,内心轻松愉悦满足。

(3)“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”远景描写,“暧暧”“依依”,叠词之美,给人轻松惬意之感,引导学生读一读,体会这种感受;远望朦胧的村庄,升起袅袅炊烟,鸡鸣狗吠,以声衬静,田园生活宁静祥和。

诗人将乐府诗“鸡鸣高树颠,狗吠深宫中”,改为“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,桑树更显乡村宁静之景,深巷更显狗吠之悠远,突出乡村之宁静。

(4)“户庭无尘杂,虚室有余闲。”对比鲜明,“虚室生白,吉祥止止。”(《庄子·人间世》)一方面说明诗人居住环境的洁净;一方面也写出诗人生活闲适,心灵虚静。

(5)融情于景。回归田园的满足、轻松、愉悦、闲适、宁静等尽在看似普通的农村景物中。《归园田居(其五)》中的“结庐在人境,而无车马喧”,是这8句的注脚。诗人远离官场污浊和世俗喧嚣,享受田园生活的宁静祥和、清新自然。

教师相机对学生进行点拨指导,特别是那些对田园诗意美感受不深的同学,要鼓励他们发表自己的看法,要尊重学生的感受和见解,不必面面俱到。

【设计意图】 设计这个环节,目的是使学生从浅层的阅读感受,进入深层的语言品味,通过品味语言,感受诗歌意境,体会诗人情感。

4.描画面

课堂活动:请展开想象,用三五句话描绘诗中田园生活的一幅幅画面。

要求学生展开想象,用三五句话描绘诗中田园生活的画面。并要求刚才认为诗中所写的“不过是农村很普通的景物,似乎没有什么诗意”的同学展示自己的文段。

【设计意图】 这一环节,一是使学生展开想象,发展学生的形象思维;二是读写结合,使学生对诗歌意境的感受文字化,训练学生的书面表达能力;三是检验学生的学习效果,尤其是要看到那些不能很好地体会诗歌诗意之美的同学在这一环节的成长和进步。

5.试背诵

要求学生有感情地朗诵这一部分,并尝试背诵。

方法引导:此时应读得声情并茂,结合关键词语,展开想象,体会意境,自然就好背过。

四、深入研读,探究归因

1.说艰辛

问题一:诗人笔下的田园是宁静祥和、充满诗意的,但是我们知道,农村生活还有艰辛的劳作。诗中有没有透露出农村生活艰辛劳作的诗句?

明确:开荒南野际。

问题二:请同学们联系学过的诗文,看看有没有反映陶渊明耕作辛苦、生活艰辛的内容。学生列举:

种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。(《归园田居·其三》)

环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空。(《五柳先生传》)

教师补充:

饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。(《乞食》)

夏日长抱饥,寒夜无被眠。造夕思鸡鸣,及晨愿乌迁。(《怨诗楚调示庞主簿邓治中》)

出示幻灯片,要求学生诵读这些句子,感受陶渊明生活的艰辛。

【设计意图】 通过探究两个问题,加深学生对陶渊明生活艰辛的理解。为“探归因”做准备。

2.探归因

问题一:既然如此艰辛,他为什么还要回到田园中来呢?请从诗中寻找答案。

要求学生再次诵读全诗,互相交流探讨。(板书:归)

明确:

(1)少无适俗韵,性本爱丘山。

(2)误落尘网中,一去三十年。

(3)羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

(4)久在樊笼里。

引导学生研读以上诗句,体会诗人的复杂情感:本性热爱自然,官场生活的痛苦,对官场经历的悔恨,深受官场束缚的无奈,对田园生活的依恋和向往等。

方法引导:体会情感,还是要依托品味语言。如“误落”“三十年”包含的悔恨和自责;“尘网”表现出来的对官场的厌恶,可用“尘”字组词,如尘土、灰尘、烟尘、红尘、尘埃、风尘等,总之是给人不好感觉的词居多,而“网”和“樊笼”相照应,“久”和“三十年”相照应,那种纠缠不清、撕扯不开、不自由、不自在的感觉油然而生;诗人以“羁鸟”“池鱼”自比,写官场生活的痛苦,深受束缚的无奈。

问题二:如果从这几句中找一个字来概括陶渊明对官场生活的悔恨和厌恶之情,是哪个字?

明确:误。(板书)

小结:从诗中来看,诗人归隐的原因:本性使然,厌恶官场。

【设计意图】 通过探究归因的两个问题,引导学生深入研读作品,品味语言,体会作者的情感。

3.做拓展

出示幻灯片,补充介绍陶渊明所生活的时代特点和出仕经历。

补充资料(1)时代特点

东晋政局:孙恩、卢循起义,桓玄、刘裕篡逆

东晋朝廷:门阀森严,政治腐败

官场现实:尔虞我诈,阿谀逢迎

汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最苦痛的时代。——宗白華《论〈世说新语〉和晋人的美》

补充资料(2)出仕经历

孝武帝太元十八年,陶渊明怀着“大济苍生”的愿望,任江州刺史王凝之的祭酒。当时门阀制度森严,他出身庶族,受人轻视,“不堪吏职,少日自解归”。

安帝隆安四年,他投入桓玄门下做属吏,后桓玄篡夺东晋政权,他对仕桓玄深有悔意。

元兴三年,刘裕起兵讨伐桓玄。他投入刘裕幕下任镇军参军。刘裕为剪除异己,杀害功臣和无辜,篡晋建宋。他颇感失望。

义熙元年秋,任彭泽令,到任八十一天,不肯为五斗米折腰向乡里小儿,遂授印去职,归隐田园。

补充资料(3)出仕原因

济世安民

猛志逸四海(陶渊明《杂诗(其五)》)

生活所迫

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏……尝从人事,皆口腹自役。(陶渊明《归去来兮辞》序)

学生活动:根据以上资料,同学之间交流研讨,进一步探究诗人归隐的原因。

小结:从拓展资料看,诗人归隐的原因:时代混乱,政治黑暗。

【设计意图】 探究诗人归隐原因,学生比较容易找到相应诗句进行分析,但这还只是停留在表面的认识上。如何让学生对陶渊明的归隐有更深一层的认识?这就需要教师给学生提供“支架”,引入相关资料,引导学生做深入思考和探究。另外,还想通过这个示范,使学生具备一点“搜集资料以研究问题”的意识。

五、聚焦“守拙”,读懂人格

在明确了诗人归隐原因的基础上,做进一步探究,感受诗人的人格魅力。

1.出示幻灯片

质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。(《归去来兮辞》序)

在官场与田园之间,在富贵与贫穷之间,陶渊明选择了后者。他的这种坚守自我、不违本心的高贵品质值得我们仰视!

2.问题探究

问题一:诗中有一个词可以概括他的高贵品质和人格魅力,请同学们再次诵读诗歌,找一找这个词。

明确:守拙。(板书)

问题二:陶渊明坚守的是什么?请同学们思考交流,自由发言。

明确:坚守的是——

自己的天性

自然的生活方式

田园的诗意和闲适

纯净的心灵

不同流合污的高贵品质

精神和人格的独立

……

3.出示幻灯片

读叶嘉莹和袁行霈对陶渊明的评价,进一步感受陶渊明的人格魅力。

在古今诗人之中,能够直接面对人生的苦难悲哀,而且真正找到了一个解决办法的,只有陶渊明。在中国诗人里边,内心之中最有持守的、最能够掌握自己的诗人,就是陶渊明。(叶嘉莹)

陶渊明是中国士大夫精神上的一个归宿,许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等莫不如此。于是,不为五斗米折腰也就成了中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出处选择的自由。而平淡自然也就成了他们心目中高尚的艺术境地。(袁行霈)

4.拓展延伸

问题:每个人都应该有所坚守,你认为人生最应该坚守的是什么?请同学发言。

预设:独立人格、人生理想、责任担当、爱国情怀、诚信友善等。

5.最后,充满深情地诵读诗歌。

【设计意图】 在学生理解了陶渊明归隐原因之后,再回归诗歌本身,读出“守拙”的内涵,读懂陶渊明的人格魅力,这是对学生思想认识的深化和提升。

六、作业

1.背诵并默写全诗。

2.阅读陶渊明的其它诗文。推荐:袁行霈《陶渊明集笺注》、叶嘉莹《说陶渊明饮酒及拟古诗》、钱志熙《陶渊明传》,任选一本,制定读书计划,阅读全书。

【设计意图】 巩固所学,拓展阅读,更全面地认识陶渊明。

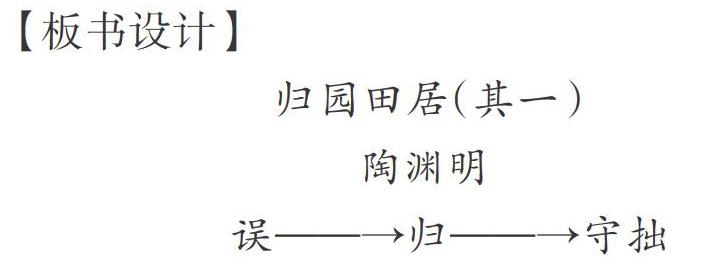

【板书设计】

归园田居(其一)

陶渊明

误——→归——→守拙

【教学反思】

整体来看,这是一节扎实有效的诗歌鉴赏课。回顾教学过程,有以下几个方面值得肯定。

1.以诵读贯穿始终。

诵读是诗歌学习的重要方法。本节课通过自由读、听读、品读、研读、背诵等不同形式的读,引导学生把握诗歌形象、走进诗歌意境、体会诗人情感,感受诗人的人格魅力。可以说,诵读的过程,就是由浅入深的鉴赏过程。

2.立足品味诗歌语言。

诗歌是语言的艺术。本节课紧紧抓住诗歌的语言,品味涵泳,进行鉴赏。如品味田园诗意美时,对“十余亩”“八九间”“荫”“罗”“暧暧”“依依”等词语的品读,以及相关表现手法如白描、写景角度、融情于景等的分析,认识陶诗质朴无华而又颇耐人寻味的语言特点,感受诗歌意境,体会诗人对田园生活的喜爱之情。再如探究归隐原因时,紧紧抓住“误落”“三十年”“尘网”“久”“樊笼”“羁鸟”“池鱼”等词语,进行品读,体会诗人对官场经历的悔恨,深受官场束缚的无奈,对田园生活的依恋和向往等情感。

3.尊重学生的阅读感受,不断深化和丰富学生的阅读体验。

学生是学习的主体,教学过程中,时时关注学生的阅读感受,尊重学生的阅读差异,并以此为教学的出发点,适时引导,使学生的阅读体验逐渐深化和丰富。

如有一个环节是“要求学生说说读了这些描写田园风光的诗句的感受”,学生有的可会感受到田园诗意美,有的可能觉得没有什么诗意;教学时,紧紧抓住这样的差异性,既尊重学生的阅读感受,又要引导学生通过品味语言、展开想象、描绘画面等途径,逐步感受田园风光的诗意美。

再如,探究归隐原因的环节,学生比较容易找到相应诗句进行分析,但这还只是停留在表面的认识上,教师给学生提供“支架”,引入相关资料,引导学生做深入思考和探究。

4.广泛联系,延伸拓展,突出诗歌教学的文化含量。

教学过程中,适时地联系学生所学过的陶渊明的诗文,适时补充陶渊明的其他诗文,拓展相关的历史资料,引入当代学者的评价文字等,不仅有利于学生深入体会陶渊明的思想情感,感受其人格魅力,也增加了這节课的文化含量,可以使学生从文学、历史、思想、文化等角度对这首诗、对作者进行观照,有利于学生思维品质的提升。

当然,这节课还有一些不足之处,如:

1.陶渊明的诗歌质朴无华,有的学生读起来感到“过于平淡”,不能很好地体会其诗意之美。一方面,需要引导学生进一步展开联想和想象,感受诗歌的意境美;另一方面,还要联系诗人的出仕经历,使学生明白,诗人饱受官场束缚,官场的污浊使诗人无比痛苦,诗人对自己的出仕充满悔恨,现在终于回归田园,心情无比愉悦,这看似平常的农村生活,在诗人眼中便多了几分诗意,显得格外亲切。

2.对于陶渊明选择归隐,有的同学提出这是不是放弃了对社会的责任的看法,这样的想法很有价值,课堂时间有限,没有来得及深入研讨,需要课下再联系诗人的其他作品以及一些学术资料进行深入研究。