某岩质滑坡多层滑带勘查方法应用研究

陈德龙,杨长明,王 恒

(重庆市二零八工程勘察设计院有限公司,重庆 400700)

三峡库区大量分布危岩、滑坡、泥石流等地质灾害,特别是库区蓄水后加剧消落带岩体裂隙发育,两岸碎裂状岩体、破碎状岩体在地质作用下形成多组裂隙结构面,岩体受裂隙切割极易沿软弱结构面发生滑移。碎裂状岩块间夹风化碎屑颗粒及黏土矿物充填,形成泥化夹层,且岩体中分布多层强度较低的角砾状泥岩及碎裂状泥岩软弱层,滑带呈多层分布特征。

1 滑坡基本特征

研究属构造侵蚀剥蚀低山地貌,整体为一斜坡,地势西高东低,分布高程530~695m,相对高差约165m。滑坡平面上呈“圈椅”状,纵长350~400m,横宽180~230m,厚度20.70~69.00m,平均厚度约45.00m,面积7.30×104m2,体积320×104m3,为深层岩土混合滑坡。根据监测矢量位移方向,结合滑动面擦痕、裂缝展布方向等特征分析,滑坡主滑方向为95°。滑坡区裂缝发育,受裂缝及地形控制,滑坡边界基本形成。后部出露基岩,以拉张缝控制范围为界,分布高程670.00~677.00m;北侧边界以房地坝裂缝为界,剪切裂缝连续贯通延伸至前缘剪出滑动面;南侧边界以断层为界;前缘至分布高程560.00~565.00m。

1.1 滑体特征

滑体物质主要为块石土,包括碎裂状泥岩、角砾状泥岩、砂岩、泥灰岩,厚度20.70~69.00m。角砾状泥岩呈砖红色,角砾状,泥质胶结,胶结程度中等,母岩岩性为泥岩,泥岩以角砾状为主;碎裂状泥岩呈紫红色,泥质结构,碎裂状构造,薄层状,泥质胶结,岩芯整体较破碎,多碎块状,少量短柱状;泥岩块径一般8~50cm,块径大于10cm含量约70%,岩块间裂隙由黏土矿物及泥质充填,黏土含量约15%。砂岩块体呈浅灰色、灰绿色、黄色夹红褐色,细粒结构,薄-中厚层状,矿物成分为石英、长石、云母等,岩芯表面局部见乳白色方解石晶脉。岩块节理裂隙发育,岩芯多呈碎块状,少数短柱状,块径一般10~52cm,块径大于10cm含量约80%,强度较低,锤击易碎。岩块间裂隙由黏土矿物及风化碎屑充填,黏土含量约10%。泥灰岩块体呈浅黄色、淡黄色、褐色,隐晶质结构,碎裂状构造,薄层状,岩芯极破碎,多碎块状,少量短柱状,块径一般7~60cm,块径大于10cm含量约80%;岩块节理裂隙发育,夹有风化的黏土碎屑物,裂面平整,黏土充填,含量约10%;岩块强度较低,锤击声哑,易击碎,硬度低,风化程度较高。

1.2 滑带特征

勘查通过地面调查、钻探及深部位移监测工作,揭示明显滑带特征,主要包括两层滑带。

(1)主滑带:岩性为角砾状泥岩、碎裂状泥岩及泥化软弱夹层粉质黏土夹碎石,滑面埋深12.60~69.00m;呈紫红色、灰褐色,角砾含量70%~75%,块径0.3~4.0cm,呈棱角-次棱角状,泥质胶结,胶结程度较好。碎裂状泥岩呈紫红色,泥质结构,碎裂状构造,偶见黏土充填,岩芯破碎多呈碎块状,强度较低。泥化软弱夹层呈黏土状,湿,可塑,黏手,滑腻,掰开可分辨出泥岩岩体结构。绝大多数钻孔均揭示明显擦痕,深部位移监测孔均揭示显著变形,滑带反映清晰。

(2)次级滑带:岩性为角砾状泥岩、碎裂状泥岩及泥化软弱夹层,滑面埋深6.70~46.60m。角砾状泥岩呈紫红色、灰褐色,角砾状,泥质胶结,胶结程度中等,泥岩风化碎屑夹角砾,角砾含量60%~70%,块径0.5~6.0cm,呈棱角-次棱角状。碎裂状泥呈紫红色,泥质结构,碎裂状构造,偶见风化碎屑及黏土充填,岩芯破碎,多呈碎块状,强度较低。泥化软弱夹层为紫红色泥岩碎屑颗粒夹灰绿色黏土矿物组成,滑面可见角砾光滑面及擦痕,黏土呈可塑状,湿,塑性高,黏手。

2 勘查手段

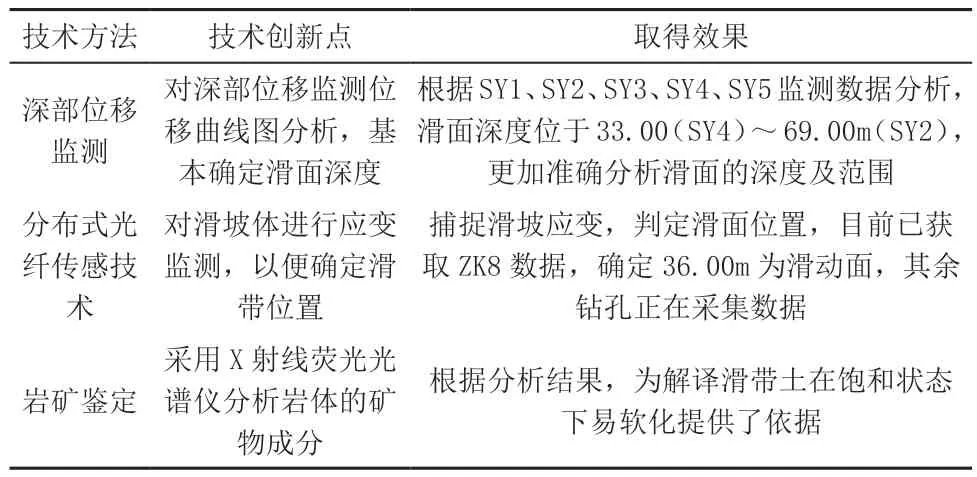

研究区岩体主要为碎裂状泥岩、碎块状泥灰岩,岩体节理裂隙发育,节理裂隙间充填粉质黏土及碎屑物,发育泥化夹层和软弱夹层。常规的勘探取芯不易发现鉴别滑带,如何锁定滑面深度位置,如何分析滑带物质特征,文章针对不同难题采用不同的勘查方法(见表1)。

表1 勘查方法

3 勘查方法应用

3.1 深部位移监测技术

研究区布置了6个深部位移监测孔,首先保证钻探取芯的基础上,安装完成深部位移监测设备,通过数据采集分析钻孔内部岩土体位移变化特征,判定不同深度位移变化量,分析位移变量和累积位移变化等参数。

(1)深部位移监测点SY1曲线在18~25m、38~43m段出现明显突变,可能分布有滑面。根据钻孔资料分析,孔深20.90~24.60m段为泥化夹层,推测24.60m处为次级滑面。孔深38.80~43.00m为碎裂状泥岩,在39.20m发现擦痕,推测43.00m处为主滑面。

(2)深部位移监测点SY2曲线在46~47m、68~69m出现了明显突变,存在滑面特征。根据钻孔资料分析,孔深46.60~56.50m为碎裂状泥岩,分布泥化软弱层,推测46.00m处为次级滑面;孔深61.20~73.20m为 角 砾 状 泥 岩,61.70m、66.30m、73.20m处可见角砾光滑面及擦痕,推测69.00m处为主滑面。

(3)深部位移监测点SY3曲线在55.00m以上滑体呈整体突变,钻孔资料显示,孔深55.40~61.10m分布碎裂状泥岩,岩体破碎易软化,推测55.00m处为主滑面。

(4)深部位移监测点SY4曲线只有一个较为明显凸起拐点,在40.00m以上滑体呈整体运动。钻孔资料显示在30.90~54.30m分布泥岩,岩体破碎易软化,推测40.00m处为主滑面。

(5)深部位移监测点SY5曲线表现为底部位移很小,而上部位移大特征,在46m形成了明显的拐点,为明显的滑面特征;根据钻孔资料显示,孔深在30.90~54.30m分布泥岩,岩体破碎易软化,推测46m处为主滑面。

(6)深部位移监测点SY6曲线在43m以下形成了明显的分布差异,该位置相对敏感,结合钻探分析,推测43.00m以下存滑面。

根据SY1、SY2、SY3、SY4、SY5、SY6深部位移监测数据,滑面深度位于33.00~69.00m,可准确分析滑面的深度及范围,基本锁定滑面或滑带的深度。滑坡主滑带已逐步形成,次级滑带已初步贯通。主滑面埋深12.60~69.00m(ZK10),次级滑面埋深6.70~46.60m,滑坡目前整体处于匀速变形状态。

3.2 分布式光纤传感技术

采用分布式光纤传感技术对滑坡应变监测、位移监测,其分布式倾角传感器,精确测量滑坡的变形特征。高精度地捕捉滑坡区域边界及变形趋势,结合BOTDA监测界面破坏过程中光纤的应变演化特征进行耦合分析,研究钻孔监测深度为38.00m。根据监测数据分析,钻孔深度20.00m为次级滑带,38.00m为主要滑带。

3.3 岩矿鉴定

采用X射线荧光光谱仪发射X射线照射滑带土样,样品激发出各种波长的X荧光射线,把混合的射线按不同波段分开,分别测量不同波长的X射线的强度,进行岩矿物质分析。经岩矿鉴定分析,滑带为泥质沉积物,SiO2含量在50%~60%,Al2O3含量在18%~19%,Fe2O3含量在6.5%~7.5%,MgO含量在3.5%~5.5%,K2O含 量 在2.5%~4%,Si∶Al∶Fe∶Mg∶K约为10∶6∶2∶1∶1,其中Si占绝对优势。矿物组成以石英、伊利石、含铁物质、绿泥石、蒙脱石为主,也含有少量高岭土。滑带物质为粉质黏土、碎块石土或泥化夹层,土体结构紧密,黏粒含量较高,土体呈稍湿,可塑状,塑性高~极高,极黏手、滑腻。

4 结束语

通过地面测绘结合深部位移监测技术、分布式光纤传感技术及岩矿鉴定等成果分析,基本锁定了滑坡滑带深度及分布特征,同时分析滑面物质组成特征,为滑坡稳定性分析及发展变化趋势分析打下了坚实的基础,对下一步滑坡治理及类似工程的治理具有一定指导意义。