新创企业惯例形成过程与能力关系的机制研究

马鸿佳, 张弼弘, 唐思思

(吉林大学 管理学院,吉林 长春 130022)

一、引 言

新时代的中国经济发展面临着传统产业的创新转型和高质量发展变革的挑战,而这种结构性的厘革不仅仅成为现有企业的创新动力,更是新兴产业中的创业机遇(杨学儒等,2018)。这是由于创业及新企业能够推动技术创新、结构调整与产业升级(祝振铎和李新春,2016)。但是在全社会的创业热情不断高涨的情况下,与之相悖的是,创业企业的存活率仅为5%左右,60%—70%的创业企业会在成立3年内倒闭(买忆媛等,2015),因而如何提升新创企业的存活率是创业研究中不可忽视的问题。在多变不可预测的环境中,企业中减少不确定性和创造稳定性的惯例是维持和协调企业运营的核心要素(孙永磊等,2019)。执行惯例是企业员工与管理者完成工作的主要方式,能够帮助企业节省稀缺的认知资源或提高企业行为一致性(Witt,2011),降低新创企业的运营成本为企业存活提供保障。在成熟企业中企业员工与管理者执行任务或解决问题时通常会遵循或修改其他人已经选择的既存惯例,但在即兴行为频发的新创企业中创业者可遵循的惯例极少甚至尚不存在,必须提出规则或原则并对其进行试验直到他们为企业找到最有效或最合适的规则或原则。对任何企业而言,破解企业的竞争优势之谜是一项极具挑战性的难题,在此过程中企业必须根据不断变化的内外部环境构建随环境变迁的能力(马鸿佳等,2015),企业经营环境的动态性使得企业能力体系中的动态能力成为当下研究影响企业绩效的关键因素(王建军等,2017)。我国一些行业领先企业,例如华为、海尔等正是因为敏锐地识别到环境的VUCA特性,构建出与环境变化和平共处的企业能力,才能够长久地保持其竞争优势,进而成为行业领跑者。由于新创企业的成立初期是惯例形成的重要时期(Stańczyk-Hugiet等,2017),同时惯例又是企业能力的最基本单位和基石(Winter,1995),因此,深入探究惯例与适应环境变迁的企业能力体系之间作用机制,进而深刻认识企业惯例与能力之间关系的本质,是新创企业更好地与环境相适应、实现生存与发展的当务之急。

然而,企业中惯例并非天生存在,是在创业过程中形成、逐渐积累所致,其形成是一个从无到有的过程(黄少坚,2010;马鸿佳等,2018)。先前学者主要集中于对组织中已经存在的惯例进行研究,却很少有人验证惯例的出现(Bapuji等,2012)。总而言之,目前关于新创企业如何形成惯例的研究少之又少,惯例从首次出现到演化的发展路径尚不明晰。这就会导致新创企业在成立初期面对多变复杂的经营环境与时间压力时,会采取即兴行为作为解决问题的手段,然而即兴行为本身的即时性必然会使企业遭受坏的结果(马鸿佳等,2018),因此新创企业并不能长期依赖即兴处理问题,需要尽快形成惯例使得企业员工与管理者在面对环境变化时行事不再束手无策,而是有章可循。那么在新创企业中如何形成惯例以及惯例形成后又是如何更新的?

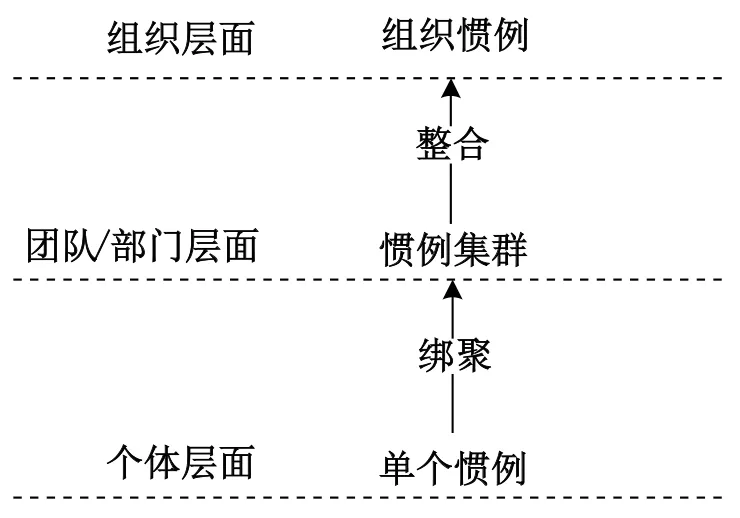

长期以来,企业研究一直忽视了惯例和能力的多层级结构,将它们作为截断的、集成的、反复出现的实体或“黑箱”(Salvato和Rerup,2011)。企业惯例可以被理解为多层级机制,是产生企业行为重复模式的生成机制(Vromen,2011)。但是在对惯例的研究过程中,学者们有时研究某个具体惯例(Feldman和Pentland,2003;Bapuji等,2012),有时研究组织中惯例整体(徐萌和蔡莉,2016;Lin等,2017)。近年来仅少数学者从跨层级的视角来研究惯例(陈彦亮和高闯,2014;肖瑶和党兴华,2018)。因此,这表明企业惯例存在层级结构但并未得到统一的划分,最终导致研究结论都不尽一致,学者们不能在同一体系下交流与对话。那么企业惯例的层级应如何划分?每个层级是如何形成的?各层级之间是怎样的联系?

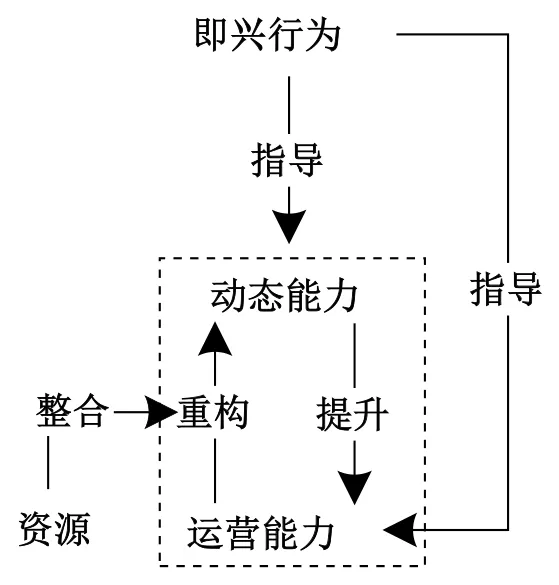

同样,企业能力也具有层级结构,分为零阶运营能力、一阶动态能力以及二阶即兴行为(Teece,2014;Vera等,2016)。其中运营能力是动态能力的基础,运营能力与资源整合能提升动态能力,而动态能力的频繁作用能提升创业企业的运营能力并降低产出的不确定性,最后运营能力和动态能力共同作为即兴能力作用的基础,而即兴能力指导、提升运营能力和动态能力。虽然Winter(1995)提出惯例是企业能力的基石与最基本单位,这一说法也被学者们大量的引用(Felin等,2012;Davies等,2018),但到目前为止二者之间的机理并未得到具体的阐释。从目前的研究来看,已有学者关注到新创企业中惯例的问题(Rerup和Feldman,2011;Mariano和Casey,2016;Lin等,2017;Dittrich等,2016,2018),但是关于新创企业中惯例的形成过程及其与能力之间的关系研究处于探索阶段,仍然存在着不可忽视的分歧亟待解决。尽管诸多国外的学者探讨了关于惯例与能力的微观基础(Abell等,2008;Salvato和Rerup,2011;Felin等,2012),而国内的相关研究却鲜有涉及。那么惯例作为能力的构建模块(Dosi等,2000),在新创企业中是如何构建能力的?企业惯例层级与能力之间是如何作用的?

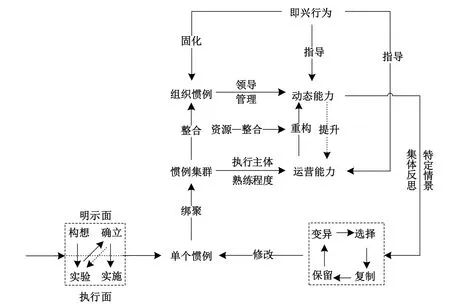

针对以上研究中发现的问题,本文拟从以下两方面进行回答。第一,本文通过文献梳理先将企业惯例划分为单个惯例、惯例集群、组织惯例三个层级,然后深入研究新创企业惯例的形成过程,这包括单个惯例的形成及演化的过程以及企业惯例层级的形成过程。第二,通过研究发现处于个体层级的单个惯例并不能形成企业层级的能力,而是在特定的情境下,惯例集群中执行惯例的熟练程度或强度会形成企业的运营能力。运营能力与资源整合进而形成应对变化的动态能力,动态能力修改单个惯例使得惯例更新。因此,本文提出了新创企业惯例与能力之间的作用机理模型,明确了企业惯例到能力的发展路径,这有助于启发创业者和创业团队在创业过程中从惯例的视角来思考企业的生存和发展的问题,从而有针对性地培养企业能力,提升经营管理效率,建立和管理企业的竞争优势。

二、概念界定

(一)惯例

“惯例”一词最早作为法律名词出现在法学领域,用来形容各级法院遵照所形成的习惯性审理、判决案例的做法(马鸿佳等,2018)。Nelson和Winter(1982)将惯例引入管理学领域时,将组织层面的惯例与个体层面的技能和习惯类比以说明惯例是组织的一种自动的程序性的行为。此外,这两位学者还认为组织惯例像基因一样指导着企业的行为和做事方式,该隐喻主要是为了强调惯例的稳定性以及难以模仿性。在此基础上,学者们开始持续的关注组织中的惯例,希望通过发展惯例理论来指导企业更好的生存和成长。然而,通过梳理现有的研究成果发现,学者们在讨论组织惯例时,研究对象有时是组织中某个具体的惯例(Feldman和Pentland,2003;Bapuji等,2012),有时是组织中的惯例整体(Lin等,2017;徐萌和蔡莉,2016),还有学者将惯例区分为高阶惯例与低阶惯例(Heimeriks等,2012),或高阶惯例与零阶惯例(Felin等,2012),或搜索惯例与操作惯例(Wilhelm等,2015),这导致研究成果之间会存在许多冲突并难以解释的地方。基于此,逐渐有学者意识到组织内的惯例是一个分层的结构(Vromen,2011;Stańczyk-Hugiet等,2017),单个惯例会被分组成一捆捆的惯例(Kremser和Schreyögg,2016),而这些一捆捆的惯例又能整合起来构建组织层面的组织惯例(Pentland等,2012;Stańczyk-Hugiet等,2017)。因此,可以将企业惯例分为三个层级,分别是单个惯例、惯例集群和组织惯例。

1. 单个惯例

单个惯例是由多个参与者执行的相互依赖、重复、可识别的行为模式,分为明示面和执行面两个维度。明示面是抽象的、叙述性的描述部分,而执行面是特定人在特定时间、特定地点的实际行动(Feldman和Pentland,2003)。由于明示面能够表明单个惯例中清晰而简单的重点,而执行面的具体操作允许单个惯例发生适当的变化,所以此定义被学者们广泛接受之后,以Pentland为代表的众多学者做了一系列的研究,以说明单个惯例具有动态性(Pentland等,2010,2011,2012)。

2. 惯例集群

单个惯例会根据产品、项目或者部门的原则分组(Roberts,2004),从而得到一捆捆的惯例(bundles of routines),有学者认为这些一捆捆的惯例也可以称为单个惯例组成的内部一致的包(Peng等,2008)。此后,Kremser和Schreyögg(2016)将这种实现共同任务时密切相互作用的单个惯例构成的一个独特的单元称为“集群”,并提出单个惯例在集群中是互补的,它们都为完成一项共同任务贡献了部分结果。因此,本文认为惯例集群是由基于部门或特定任务而由多个密切相互作用的单个惯例绑聚而成的单元。

3. 组织惯例

Pentland等(2012)强调一捆捆的惯例可以组合或再结合起来创造更大的经济过程,由此,本文认为组织惯例是由惯例集群组合及其与未形成集群的单个惯例的再结合形成的组织层面的惯例。同时,组织惯例有整体性,而单个惯例、惯例集群不具有这种属性,所以不能用单个惯例的研究结论解释组织惯例(Stańczyk-Hugiet等,2017)。

(二)企业能力

企业能力是利用企业的生产资源来制造和/或提供产品和服务的一组当前的或潜在的活动。企业能力中有两类重要的能力:运营能力和动态能力(Teece,2014)。近些年来,企业能力研究因其理论和实践价值,引起了广泛的研究热潮。学者们围绕企业能力开展了大量研究工作,并取得了丰硕的研究成果。其中运营能力与动态能力作为新创企业的核心能力是新创企业在VUCA时代下长期竞争优势的来源,因此本文将运营能力与动态能力作为新创企业的企业能力中的研究重点。

1. 运营能力

在众多企业能力理论的研究中,运营能力一直以来被认为是企业在平稳环境下经营管理所需的重要能力。运营是企业创造价值的两大关键职能之一(Jiang等,2015),其能够对一系列复杂任务进行整合,通过生产能力、技术与物资流通的最优利用实现最大产出,从而提高企业绩效。运营能力使企业能在不间断的基础之上执行活动,使用大体上相同规模的相同技术为相同的客户群体来持续提供现存的产品与服务(Helfat和Winter,2011)。从资源基础观的角度来看,运营能力是企业配置运营管理系统资源的工具(马金平和王刊良,2013),通过在生产产品和提供服务的过程中有效率地利用投入的资源,如原材料、劳动力与技术,从而产生良好的成本效率、质量与时效性,使企业创造的经济价值带来最大程度的提升(Ahmed等,2014)。

因此,运营能力是通过在生产产品和提供服务的过程中有效率地利用投入资源(如原材料、劳动力与技术等)从而获得良好的成本效率、质量与时效性,使企业创造的经济价值带来最大程度提升的能力,大体上分为三类:管理(administration)、操作(operations)和治理(governance),具体来说包括:(1)技术型人才,在特定情形下包括独立承包商;(2)设施和设备器材;(3)流程和惯例,包括任何配套的技术手册;(4)做好工作所需的行政协调(Kortmann等,2014;Teece,2014)。

2. 动态能力

随着环境动态性的不断增加,学者们注意到另外一种关乎企业生存发展的关键能力——动态能力。动态能力被认为是能够整合、建立和再配置内外部资源和能力以适应环境快速变化的能力,其对培养企业解决深度不确定性所需的敏捷性是十分必要的(Teece等,1997,2016)。随着研究的逐渐深入,学者们逐渐认识到其是能够根据环境变化调整流程和资源基础(包括知识)的一种能力(Helfat等,2007;Zahra等,2014),即当环境快速变化时,它能够为企业不断地整合、构建和重新配置企业内部和外部的资源(马鸿佳等,2015)。Vanpoucke等(2014)将动态能力定义为企业整合、重组、获取和释放资源以适应市场变化的过程。Li和Liu(2014)将动态能力定义为企业通过感知机会和威胁、做出即时地决策、执行战略决策,从而形成潜在系统的解决问题的能力。Wang等(2015)将动态能力定义为变革现有的组织能力并创造新的组织资源和能力的高阶能力,这一能力借助组织深思熟虑的学习以改变现状才能得以持续。

因此,动态能力是能够整合、建立和再配置内外部资源和现有能力以适应环境快速变化的能力,可以分为:(1)感知(sensing):识别、开发、协同开发和评估与客户需求相关的技术机会(和风险);(2)获取(seizing):获取、调配、利用资源以满足需要和机会,并从中获取价值;(3)转换(transforming):持续的更新(Teece等,1997,2016)。

三、新创企业惯例的形成过程

新创企业惯例的形成过程既包括单个惯例的形成及演化过程,也包括以此为基础形成惯例集群和组织惯例的过程,同时,单个惯例更新还能促使惯例集群和组织惯例发生动态变化。

(一)单个惯例的形成及演化

1. 单个惯例的形成

单个惯例是组织中微观层面的惯例,也是研究组织中惯例问题的基础,但是大多数学者是在成熟企业中关注惯例,所以往往聚焦于成熟企业中惯例的演化过程,对惯例生成第一步的研究较为缺乏(高闯和陈彦亮,2012;王勇伟等,2012;Dittrich等,2016;Nigam等,2016;高洋等,2017;Lin等,2017),这使得理论研究难以指导新创企业形成惯例以培育能力,获取竞争优势。

通过了解企业的实践情况和梳理现有的研究成果可知,单个惯例通过构想、实验、确立和实施四个步骤形成明示面和执行面(Lin等,2017;Davies等,2018),这其中还涉及战略层和运营层人员的互动,如图1所示。在构想阶段,战略层人员通过对环境的感知和以往经验的应用初步制定惯例的明示面(Hitt等,2016)。在实验阶段,拥有多个部门或子公司的企业会将初步制定的惯例明示面传达给选定的试点单位中运营层的人员。运营层人员会按照明示面的指导,在实际情境中形成多样的惯例执行方式(Rerup和Feldman,2011),而后选择最优的一种方式反馈给战略层人员。战略层人员评估惯例的执行效果之后,如果认为满意,便会确立下惯例的明示面和执行面,反之则会修改惯例的明示面,重新实验直到满意为止。因此,实验阶段和确立阶段之间可能存在多次的反馈过程。确立下来的单个惯例将传达给组织中所有的部门或子公司,运营层人员学习吸收后(徐萌和蔡莉,2016),在不同的情境中被实施。

图1 单个惯例的形成过程

2. 单个惯例的演化

单个惯例形成之后,必须持续的演化才能适应企业内外部环境的变化。惯例虽然具有稳定性,但是同时也具有变革性,尤其是在惯例形成的早期,惯例会通过学习不断提升(Pentland等,2012)。

图2 单个惯例的演化过程

结合Zollo和Winter(2002)开发的惯例演化的知识循环模型、惯例动态性问题的研究和关于惯例演化问题的实证研究成果可知,单个惯例的演化过程也可以划分成变异、内部选择、复制和保留四个阶段,如图2所示。运营层人员在不同的情境中执行单个惯例时会根据惯例明示面中的重点选择灵活的执行方式,这些方式可能会与惯例的执行面存在较大的差异(高洋等,2017)。执行面的多种变体使得惯例发生变异(林海芬和王涛,2017),当企业对其敏感时,变异就会触发企业内部人员进行集体反思(Dittrich等,2016),进而使得单个惯例发生演化。而这些多样的执行方案需要通过企业内部惯例参与者的评估和选择后,才能确定一种最优的方案,并将其在企业内不同单位中进行复制(Dittrich等,2016)。新的执行方案在不同单位和情境执行的过程中有可能发生自适应变异(Zollo和Winter,2002),所以需要将执行的情况反馈到战略层,通过再一次的评估之后,才能确定更新后的执行面。而更新后的执行面通过反复执行,形成组织记忆并被企业内的全部人员吸收后(Pentland等,2012),才能完成保留的过程,完整地更新单个惯例。此后,由于情境或执行惯例的个体改变,更新后的惯例又将发生变异,开启下一个演化循环。

(二)惯例层级结构

新创企业自注册之后,惯例会逐渐形成,实现从无到有(黄少坚,2010)。这个从无到有的过程可以分为两个阶段,第一个阶段是从零到一,即单个惯例的形成,第二个阶段则是从一到多,即惯例层级的形成。多个单个惯例形成后,基于部门或者特定任务绑聚(bundling)在一起形成惯例集群。惯例集群的建立帮助企业分解任务,降低工作的复杂性。随后惯例集群会整合成组织惯例,从而企业中形成了完整的惯例层级结构,如图3所示。因此,单个惯例的形成或演化会影响惯例集群的形成及演化,改变惯例集群的结构和数量。越来越多的学者意识到惯例集群也存在动态性,并且与单个惯例的动态性有着紧密的联系,同时二者之间也存在差异(D’Adderio等,2012;Kremser和Schreyögg,2016)。而随着惯例集群的改变,由惯例集群整合而成的组织惯例也会发生相应的改变。

图3 新创企业惯例层级结构的形成

四、新创企业企业能力的构成

新创企业在新兴经济和转型经济的双重背景下,其创业机会增多的同时,由于社会文化环境、经济技术领域还表现出高度的动态性,需要尽快形成企业能力。通过文献梳理,我们发现诸多学者从层级的角度对企业能力进行划分。Winter(2003)利用数学导数的特征,将企业能力划分为表示目前的一个企业如何谋生的零阶运营能力和一阶动态能力,而学习能力是最终的二阶能力,三者之间后者代表前者的变化。Pavlou和El Sawy(2010)将企业能力层级定义为即兴能力、动态能力以及运营能力,并将其比喻为企业能力体系中“并行的三只手”。Teece(2014)指出在动态能力理论框架中的一个基本概念即企业能力,其包括两类重要的能力:运营能力和动态能力。Vera等(2016)在Winter(2003)研究的基础上将企业能力层级体系划分为三层,即运营能力是零阶能力、动态能力是一阶能力、学习机制(即兴行为)是二阶能力。企业能力根据企业所处的环境动态性分为零阶的运营能力、一阶的动态能力和高阶的即兴能力,且各能力层级之间不是割裂孤立的,而是具有紧密的联系:前者为后者提供资源基础、能力基础的同时,后者反作用于前者,使前者有所提升,而且在这种互动中又存在相互转化。

综上可知,学者们普遍认为企业能力具有多层级结构,且对此展开了深入的研究。本文为了探究企业惯例和能力之间的作用机理,沿用Vera等(2016)的观点,将企业能力划分为运营能力、动态能力与即兴行为,其三者之间的作用路径如图4所示。其中运营能力是企业在稳定的环境中维持日常运行的能力,使企业能在不间断运营的基础之上执行活动,即使用或多或少相同规模的相同技术为相同的客户群体来持续提供现存的产品与服务。动态能力被认为是能够整合、建立和再配置内外部资源和能力以适应环境快速变化的能力,其对培养企业解决深度不确定性所需的敏捷性是十分必要的(Teece等,2016),是当环境发生变动时企业有计划地、有意识地使用和预期的机会相关的现有资源,重新配置运营能力的能力,是自发地对意料之外的和不可预知的事件做出反应的能力。即兴行为作为一种学习机制是建立在干中学的基础上,并且能够成为长期试错学习的一部分,特别是在高速变化的环境和创业环境中,指导着动态能力和运营能力的发展(Vera等,2016)。根据本文研究需要,本文重点关注企业能力中运营能力和动态能力与企业惯例层级之间的关系。

图4 新创企业企业能力层级构成

五、新创企业惯例与能力之间的作用机理

(一)惯例集群与运营能力

为了提高企业员工及管理者的认知效率、减少工作流程的复杂性,新创企业亟需形成企业惯例进而培养企业能力(capabilities of firm)。如上文所述,企业惯例是从单个惯例开始形成的,其过程是从无到有的过程。然而能力(capabilities)并不存在于单个惯例(single routine)中,而是来自于多个相互关联的惯例之间的交互协同作用(synergistic interplay),能力(a capability)是执行主体在执行一组相互关联的惯例(a bundle of interrelated routines )时所体现出的熟练程度或强度(Peng等,2008)。同时,新创企业小而新,在其成立初期现存的惯例极少,能有效整合和利用的知识范围有限,企业成员在执行任务时的默契程度较低,因此甚至无法产生交互协调作用。

随着企业规模不断壮大,企业中分工越来越明确,大量的单个惯例开始涌现。此时,为了提高惯例在企业中存在的合理性,降低企业的运营成本,我们更加关注于单个惯例之间的相互关联性,并且区分有密切相互作用的单个惯例和更远距离的单个惯例。执行共同任务时相互密切关联并产生协同作用的单个惯例构成了一个独特的单元,由多个互补的单个惯例组成,每个惯例都为完成一项共同任务贡献了部分结果,我们将其称为“集群”(cluster)(Kremser和Schreyögg,2016)。因此,企业中由多个相互关联的单个惯例所组成的集合我们称之为惯例集群。惯例集群的形成有助于执行者更好地执行类似的任务,进而在运营中获得竞争优势。当多个相互关联的单个惯例根据特定任务或部门绑聚形成惯例集群后,执行主体在特定的情境下执行惯例时表现出一定的熟练程度或强度才能形成企业层级的运营能力。运营能力使企业能在不间断的基础之上执行活动,使用大体上相同规模的相同技术为相同的客户群体来持续提供现存的产品与服务(Helfat和Winter,2011)。

企业中的运营能力包括管理、操作和治理,同时被嵌入到一些组合中如技术人员,包括在某些情况下的独立承包商;工厂、设备;过程和惯例,包括任何配套的技术手册;完成这项工作所需的行政协调(Teece,2014)。为生产产品或提供服务而执行的单个惯例的集合是企业运营能力的一部分(Davies等,2018)。在新创企业从新创走向成熟的过程中,管理人员需要在更微观的层次上做出决策,以确定完成业务层次上建立的基本任务的方法,其中运营决策包括评估可用的特定流程和资源、以确定它们对所需能力的潜在贡献、将单个惯例根据项目需要或者部门的分工绑聚到不同的多个惯例集群中,以实现预期的绩效。企业中形成多个惯例集群后,企业的部门划分会越来越明确,每个部门中组织成员会有更加明确的分工,惯例执行者之间能够进行良好的互动,反过来更多的单个惯例以及惯例集群的形成都会更加顺利,在长期的配合中会形成企业成员之间的默契,提高企业运行效率。Day等(2015)基于资源的视角研究了企业中四个惯例集群,结果表明供应管理能力由内部一致的四个惯例捆绑包构成,这些惯例捆绑包与财务绩效显著相关,并受经营绩效的调节。为了实现组织目标,企业内成员之间协调互动,这不仅减少了他们的个人努力,同时利用相互依赖的单个惯例之间的互补性也使得单个惯例绑聚到惯例集群中。单个惯例在惯例集群中被执行时会产生交互协同效应。因此,运营能力表现为执行者在特定的情境下执行惯例的熟练程度或强度。

(二)企业惯例与动态能力

1. 组织惯例与动态能力的形成

新创企业在走向成熟的过程中,运营能力比建立和再配置内外部资源和能力以适应环境快速变化的动态能力更牢固地植根于惯例,企业层级能力是由多个惯例构成(Teece,2012;Teece等,2016)。随着环境动态性的不断提高,新创企业仅仅拥有运营能力并不能应对环境的变化,还需要应对环境变化的动态能力。动态能力是一种学习和稳定的集体活动模式,企业通过该模式可以系统地修改单个惯例以追求效率的提高。Heimeriks等(2012)研究发现成功的收购者使用风险管理和隐性知识转移的高阶惯例来调整他们的(零阶)编码惯例,并证明企业中存在一种更高阶惯例,表现为一种“动态”的收购整合能力。这种更高阶惯例我们称之为组织惯例,它作为一个整体在企业内部运行,其本身既有动态性又有稳定性,可以对在组织惯例整体中存在的单个惯例或惯例集群进行编码,使相关人员能够有效地应用企业过去的经验并整合现有资源与能力,也可以通过帮助相关人员识别并有效地解决偏离惯例的情况特征,临时做出解决方案转移风险。组织惯例作为企业惯例层级中组织层面的一种高阶惯例,构成动态能力重要的组成部分。例如企业知识吸收能力是企业中一种重要的动态能力,而企业知识吸收能力由一系列相互关联的、不同层级的惯例构成,组织惯例是吸收能力发挥作用的支持和保障,吸收能力是企业执行组织惯例的结果体现(董勋,2014)。因此,组织惯例可以被看作是动态能力的组成部分和存储库,帮助形成新的运营能力,使企业与其环境和战略目标保持一致(Hilliard和Goldstein,2019)。这里我们需要强调的是与以往的研究不同,组织惯例作为企业惯例层级中组织层面的(高阶)惯例,是动态能力的一个重要的组成部分。动态能力并非高阶惯例或者元惯例(Wilhelm等,2015),还包括组织惯例与企业领导/管理的结合(Teece,2014)。Teece(2014)也反对动态能力只存在于高阶惯例中的观点,并将非惯例性管理行为(non-routine managerial action)作为一种动态能力列入其中。

2. 动态能力与企业惯例的演化

近年来,国内外诸多学者从动态能力的视角研究惯例演化的问题。普遍研究认为动态能力在感知外部环境变化时会通过集体反思对单个惯例进行修改。国内学者们如李彬等(2013)研究了不同类型的动态能力会产生不同类型的主体能动性,进而使得特定主体对操作流程的运作及其能动性的发挥产生影响,最后引发分布不同的各类主体在操作阶段产生出类型各异的操作惯例的变化。白冰等(2015)认为企业IT能力的形成是一个动态适应的过程,是IT惯例形成与变异的过程。刘立娜和于渤(2018)基于组织惯例理论、动态能力理论及演化博弈思想,也表明动态能力作为高阶能力决定着低阶惯例的演化。企业在高动态环境中运营面临着调整、更新和重新配置其惯例以充分应对不断变化的环境条件的挑战(Teece等,1997)。已有实证研究发现动态能力使企业通过提高执行操作惯例的表现获得持续的竞争优势(Wilhelm等,2015)。即动态能力可以创建、扩展和修改单个惯例,以适应不断变化的环境。在动态性较低的环境中,企业可能很少或根本没有期望从动态能力中获得竞争优势(Augier和Teece,2009;Barrales-Molina等,2013)。那么在动态性较高的环境中,动态能力是如何使得企业惯例发生演化的?

惯例的演化依赖于环境(Stańczyk-Hugiet等,2017),由于惯例具有环境依赖性、根植性、特异性,会嵌入在企业的组织结构及特定的环境中,随着环境的变化而变化(高洋等,2017)。企业在高度动态的环境中面临着竞争对手的大幅波动、竞争行为的改变、客户需求的变化和技术的更新,为了提高执行惯例的表现,就需要在竞争环境中抓住机遇,及时调整惯例,服务于客户趋势的转变,及时吸收新的技术方向。尤其在新创企业中现存的惯例少而不稳定,企业极易受到外部环境的刺激(Felin和Foss,2011)而产生不适应导致效率低下。因此,惯例执行者会经常反思他们正在做的事情,或者基于反思的结果做不同的事情,或者以不同的方式做相同的事情(Feldman,2000)。当惯例参与者对未来进行预测时,他们的反思的范围超越了当下的行动范围,从而决定在未来惯例的迭代中改变他们的执行(Pentland和Feldman ,2005),这可能导致行为模式随着时间而变化。在环境多变时,由于惯例的结构与执行惯例的人员的事先知识不相容,现存的企业惯例无法指导员工做出正确的决策,促使企业产生集体感悟与集体学习,即集体反思(Dittrich等,2016)。上下级之间在反思过程中的对话以及同级别员工之间的沟通显得尤为重要,因为参与者必须共同制定新的行为模式,修改惯例以确保作出正确的解释,使行为模式能够适当地改变。进行反思性对话可以增加行为模式变化的合理性,而缺少对话会延迟或完全阻碍惯例更新。企业面对破坏性事件,缺乏必要的对话会导致惯例“系统”的致命崩溃。也就是说,动态能力作为环境变化的“接收器”会最先识别出环境变化的信号,比如有颠覆性的创新出现或者产业发生重大变化,此时惯例参与者们务必进行有效的集体反思。反思过程中对话是可以促成惯例改变的(Dittrich等,2016)。单个惯例通过变异、选择、复制和保留四个循环步骤得以修改以适应新的环境,新的单个惯例会再次绑聚形成到惯例集群中,同时运营能力通过动态能力修改惯例得到提升,这也是一个惯例更新的过程。

(三)组织惯例与即兴行为

新创企业缺乏惯例,更依赖于即兴与边做边学来开发他们的动态能力(Zahra等,2006)。处于初创期的新创企业犹如一个“新生儿”,企业惯例少之又少甚至尚未形成,面对任何“风吹草动”都需要采取即兴战略(Hmieleski和Corbett,2008),因此新创企业的一大特点就是即兴行为频发。然而新创企业并不能一直依靠即兴行为来维持企业运营,应该尽快形成企业惯例以减少不确定性并创造稳定性,进而形成维持企业日常经营的运营能力和应对变化的动态能力。在动态性较低的环境中,运营能力与动态能力的发挥更依赖于具有惯例性质的管理行为。然而环境的高度动态性会激发企业高管或员工们更加具有创造性的行为。创造性的管理和创业行为(例如,创造新市场),从其本质上来说往往是非惯例性质的即兴行为。事实上,许多战略行动和转型需要的行动由于是即兴所产生的,可能永远无法被复制(Teece,2014)。因此,即兴行为基于管理者本身难以复制和模仿的特质,其结果最终以新的规则、新的行为模式、新的技术等形式固化在组织内部成为企业的隐性知识,最终形成新的组织惯例(马鸿佳等,2018)。

综上所述,我们可以得出新创企业惯例与能力之间的作用机理,如图5所示。新创企业在成立初期需要先通过运营层与战略层的互动形成单个惯例。然而能力(capabilities)并不存在于单个惯例(single routine)中(Peng等,2008)。同时,新创企业在其成立初期现存的惯例极少,因此企业中仅存在单个惯例时甚至无法产生交互协同作用,此时并不能形成企业层级的能力。随着企业的成长,多个相互关联的单个惯例会根据项目或者部门绑聚形成惯例集群产生交互协同作用进而形成运营能力。企业通过整合未绑聚的单个惯例以及现有的惯例集群最终形成更具有系统性、整体性的组织惯例,它是动态能力的重要组成部分。在环境发生变化时,动态能力最先识别出环境变动的信号,能够整合、建立和再配置内外部资源和能力以适应环境快速变化,在这种特定情境下企业进而通过集体反思学习对现有惯例进行修改。企业惯例通过单个惯例的演化并重新绑聚到惯例集群中得到更新。此外,当环境高度变化时,其现有的能力边界将会被打破,这使企业不得不通过即兴解决突发问题,最终成功的即兴行为会被保留下来以新的规则、新的行为模式、新的技术等形式固化在组织内部成为企业的隐性知识,最终形成新的组织惯例。

图5 新创企业惯例与能力作用机理

六、研究结论及未来展望

(一)研究结论

随着市场竞争的日益加剧,新创企业在高度动态的环境中应运而生。新创企业在初创期缺乏惯例会导致即兴行为频发,不仅运营能力薄弱,而且几乎不存在动态能力。高度动荡的环境以及诸多不可预知的因素为其存活带来重大的挑战。为了实现更高的企业存活率,新创企业务必尽快形成企业惯例,培养企业能力进而获得竞争优势。新创企业中惯例的形成是一个从无到有,又从有到变的过程,整个过程伴随着企业从新创走向成熟。在此基础上,本文梳理了关于惯例与能力关系的相关文献,发现目前的研究并未阐明企业惯例与能力之间的作用机理,二者之间的关系仍然混淆。因此,新创企业惯例与能力的关系的研究在创业领域十分具有研究价值。据此本文旨在构建新创企业惯例与能力之间的作用机制。主要研究结论如下:

首先,本文运用层级理论对惯例形成的过程进行解释。本文通过文献梳理对企业惯例划分层级,然后在探讨了单个惯例经过构想、实验、确立、实施四个动态的步骤而形成的基础上,深入研究了企业惯例层级结构的形成过程,以及在动态能力感知到环境的变化时企业会经过集体反思修改单个惯例使其演化的过程。值得强调的是,本文所提出的新创企业惯例的形成过程以及企业惯例与能力之间的作用机制是动态而非静态的,是一个伴随着企业从新创走向成熟的动态过程。

其次,本研究完善了惯例与能力层级理论,基于Vera等(2016)研究,将Teece(2012)和Winter(2003)所述的惯例与能力交织在一起的问题进行了区分。本文通过辨析惯例与能力之间的关系得出企业中仅存在单个惯例时并不能形成企业能力,而是通过绑聚形成惯例集群进而形成企业运营能力。同时,组织惯例可以被看作是动态能力的组成部分和存储库,帮助形成新的运营能力。新创企业中频发的即兴行为所产生的结果会固化到组织惯例当中进而对组织惯例进行更新和完善。

最后,以往关于能力的研究只是笼统地概述了动态能力与运营能力之间的关系。Helfat和Winter(2011)明确承认将动态能力与运营能力划清界限的困难。因此,本文通过辨析能力和惯例的关系从作用机理上回答了动态能力如何提升运营能力的问题,将动态能力与运营能力明确地区分开。动态能力通过修改单个惯例,使得单个惯例发生演化进而形成新的惯例集群构成新的运营能力使得运营能力得到提升。

综上所述,对于新创企业而言,企业惯例与能力之间的作用机制是可以使得企业适应环境变化、维持稳定并获得竞争优势的关键机制,为企业能力的培养提供一定的理论支撑。在实践中,本研究帮助创业者从惯例的视角解决如何提升新创企业的存活率的问题,进而使得企业的生产运作、业务经营等活动保持一定的稳定性。

(二)未来展望

虽然近几十年来,学者们针对惯例与企业能力分别都做了大量的研究工作,在惯例的内涵、惯例的维度、惯例的特点以及相关理论方面涌现出大量的研究成果,然而惯例的形成和演化及其和企业能力之间的关系构建方面的研究显然不足。无论在理论还是实践方面,尤其是在新创企业中,企业惯例与能力之间的关系都是一个关键而崭新的研究领域,未来有诸多议题需要进一步探讨。本文辨析了企业惯例与能力之间的关系为今后的研究提供理论上的支撑,但是仍然存在诸多不足,这些不足也为未来的研究提供了机会。主要建议如下:第一,本模型仅探讨了惯例各个层级与企业能力层级之间的关系,未来的研究可以从个体行为、个体认知、个体情感与社会情境三个方面对单个惯例形成的影响因素进行研究,如政治技能、企业家自信、创业者自我效能感、管理者情绪等诸多影响因素。第二,未来我们可以深入研究集体反思在惯例更新过程中的中介效应,以及外围变量如环境动态性、网络异质性、组织氛围、交互记忆系统等对惯例更新过程的影响。同时,在惯例演化过程中,基于双元理论的渐进式演化和突变式演化以及惯例变异的产生是被迫改变还是主动求变,未来我们可进行更深入的研究。第三,企业中惯例的执行是由多主体所进行的,单一主体通常很难使得惯例被执行(Vromen,2011)。那么,惯例执行过程中多主体之间的互动则是未来的研究重点。第四,本文利用文献及理论推导法辨析了新创企业中惯例与能力的关系,但该理论尚未得到数理性及实证性检验。未来的研究我们将采用多种方式对该理论进行检验,例如多案例研究法、实验法以及利用数学建模、机器学习原理等进行计算机模拟仿真。