增强物理建模能力,决胜2020年高考

梁金中

近年来,全国课标卷物理试题凸显了“素养立意”的命题思想,对考生的学科素养要求较高,要求考生在面对实际问题时具有较强的物理建模能力,转变“解题”为“解决问题”.在高中物理教学尤其是高三复习中,教师应着重加强学生的物理建模能力和应用物理模型解决问题能力的培养,使学生在面对复杂的物理问题时,能将其分解为若干个简单问题,构建物理解题模型,熟练地根据物理模型特点巧选物理规律完成解答.本文以两道全国高考题为例,谈谈如何培养学生的物理建模能力,欢迎指正.

1 高考对考生物理建模能力的要求

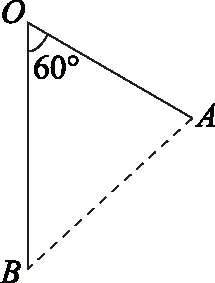

图1

试题分析本题考查重力场、电场、平抛运动规律、动能定理等物理核心知识;涉及的物理过程主要有:1)在重力场中的平抛运动;2)带电小球在重力场和电场的复合场中的类抛体运动.本题对学生学科素养要求较高,要求具备较强的分析综合能力和应用数学知识处理物理问题的能力,要求学生对“质点”“点电荷”“复合场”“抛体运动或类抛体运动”等物理模型有深入的理解.试题的难度为 0.14.

本题第(1)问中涉及小球在重力场中的平抛运动,是学生比较熟悉的物理模型.而第(2)问的复合场中小球做的是类抛体运动,因没有明确小球的初速度方向和匀强电场的方向,小球的运动轨迹难以描绘,学生难以应用抛体运动模型进行求解,思维陷入困境.应用功能关系解题,同样需要学生有较强的数理建模能力和物理思维能力,解题过程较复杂,试题难度大.

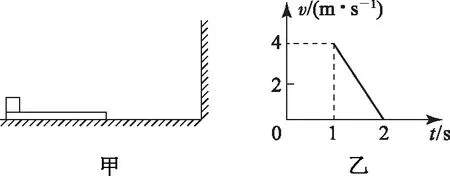

图2

本题是高中常见的板块问题,但因试题涉及长木板和小物块的运动,属于多物体、多过程、多状态、多物理量的典型复杂物理问题,对思维水平和应用模型能力要求较高,且隐含条件不易发现,极易产生错误点.试题注重过程模型的识别及其衔接的关系分析.考生须对题中文字信息和图象信息进行深入分析,针对每个过程正确选择研究对象,建立恰当的物理模型,最终运用相关的物理概念和规律解决.

上述两道试题都较好地体现了考试大纲所强调的“能够独立地对所遇到的问题进行分析、研究,弄清其中的物理状态、物理过程和物理情境,找出起重要作用的因素及有关条件;能够把一个复杂问题分解为若干较简单的问题,找出它们之间的联系;能够提出解决问题的方法,运用物理知识综合解决所遇到的问题”,体现高考要求学生具备较强的物理建模能力和应用模型解题的能力.

2 学生物理建模能力的培养

物理建模是物理学中的重要思想方法,是考生化解难题和解决物理问题的有效方法.高考一直将“是否能从实际物理问题中建立合理的物理模型”作为考查学生物理素养和物理能力的重点,因此,在物理教学中,必须增强学生建模意识,指导学生针对实际物理问题构建解题模型,提高应用物理模型解题的能力.

2.1 重视物理概念和规律,培养学生物理建模意识

物理现象和物理问题总是复杂多变的,为了便于问题的研究和解决,高中物理为学生提供了各种理想化的物理模型,形成了系统的物理知识和物理思维.理解和掌握这些物理知识和规律,就能够在遇到实际物理问题时,根据问题的情境和给定条件,将问题转化为一个个物理模型并解决问题.

高中物理模型包括对象模型、条件模型、运动模型、作用模型、守恒模型等.对象模型有质点、轻弹簧、轻绳、轻杆、单摆、点电荷、定值电阻、电容器、电感线圈、理想变压器等;条件模型有光滑表面、匀强电场、匀强磁场等;运动模型有匀速直线运动、匀变速直线运动、自由落体运动、竖直上抛运动、平抛运动、匀速圆周运动、简谐运动等;作用模型有万有引力、重力、电场力、安培力、洛伦兹力、核力等;守恒模型有机械能守恒、动量守恒、质量守恒、电荷守恒等.

学生不仅要理解和掌握这些物理模型及其规律,还需要在解决实际问题的过程中具有良好的物理建模意识,主动寻找解决物理问题的最优模型,以达到高效解决问题的目的.如2014年课标卷Ⅰ第25题的标准答案是利用“功能关系和匀强电场模型”进行求解,实际上,也可利用“运动的合成与分解模型和牛顿第二定律”相结合进行求解,如果利用“力的合成与分解和动能定理模型”相结合进行求解,还会更简洁.又如2015年课标卷Ⅰ第25题,在应用“匀变速直线运动模型”解题时,既可用匀变速运动的基本公式,也可用匀变速运动的推论和结论,灵活性很强,思维活跃的学生还可以选择功能关系辅助求解.高考试题求解方法的多样性和灵活性,给具有不同科学素养的学生提供宽广的展示空间,让学生系统掌握各种物理模型,是提高学生物理学科核心素养的重要教学目标.

2.2 加强教学的针对性,培养学生的物理建模能力

物理问题的解决总是依靠构建物理模型来实现,因此,高中物理教学中要重视培养学生的建模能力,使学生在面对物理问题时,懂得如何通过对问题情境的分析和判断,忽略次要因素和无关因素,透过现象看清问题本质,科学构建解决物理问题的物理模型.

高三物理复习不应是物理知识的简单再现,而是让学生接触更多的物理原始问题,学会分辨主要因素和次要因素,能根据问题的情境将复杂问题分解为若干小问题,将复杂的物理过程分解为若干简单的子过程,再根据物理模型来解决每个小问题.如2015年全国课标卷Ⅰ第25题,就需要学生将长木板和小物块的运动分解为8个子过程,并根据各子过程的物理模型特点进行求解.在物理教学中,教师要从解决问题的学科特点出发,不断渗透物理模型,把物理建模始终贯穿于教学之中,通过潜移默化,不断地引导学生进行科学观察、科学分析,使其在解决问题时能优先考虑问题所属的物理模型,然后通过物理模型的知识和规律解决问题,使建模和应用模型成为学生思考问题和解决问题的有效手段.

2.3 重视练、考、评相结合,增强学生的物理建模能力

物理建模并不是一个简单的思维过程,学生除了要具备丰富和扎实的物理基础知识外,还需通过适当的练、考、评,掌握一般问题的建模方法.物理问题通常可以通过分析综合、联想类比等方法进行建模.

分析与综合,就是从全局到局部、整体到个体,再从局部到全局、个体到整体的思维过程.把复杂的物理过程按照时间顺序或空间区域,分解为相互联系的几个子过程,认真分析和研究每个物体和各个子过程,在分析和综合的基础上,实现物理模型的建立.

联想类比是指某些事物具有相似性特征或者某些方面相同时,推理它们在其他方面也可能相同的思维过程,从而应用较熟悉的模型、方法和规律去解决新问题.如用平抛运动的模型去解决电场中的类平抛运动问题,用天体运动模型去解决原子中的电子运动问题,等等.

物理学常见的建模方法还有对称法、微元法、等效法等,这就要求教师在教学中加以引导和示范,通过讲、练、考、评等多种形式,有计划地设计各类典型原始物理问题,不断创设问题情境,通过一题多解、一题多问和多题同解等多种形式,增强学生的物理建模能力,提高学生的物理学科核心素养.