江西赣县区牛角龙钨多金属矿床的发现及其特征

肖惠良 李海立 陈乐柱 肖凡 周延 隰弯弯 范飞鹏

*收稿日期:20200417修订日期:20200709责任编辑:谭桂丽

基金项目:中国地质调查局“江西全南—广东始兴地区钨锡、稀有、稀土矿产调查评价(编号:12120114024501)”、“武夷山成矿带龙泉—上杭地区地质矿产调查——南岭东段重要矿种成矿要素调查(编号:121201208000160021)”项目联合资助。

第一作者简介:肖惠良,1963年生,男,研究员,主要从事矿产勘查和矿床学、地球化学研究工作。Email:njxhuiliang@163.com。

通信作者简介: , 年生, ,,。

摘要: 江西赣县区牛角龙钨多金属矿床是根据中国地质调查局在赣南老区实施精准扶贫工作总体部署,由南京地质调查中心“南岭东段重要矿种成矿要素调查”项目组通过1∶5万矿产地质调查、大比例尺填图、地表槽探揭露和深部钻探验证等技术手段发现的具有大型成矿远景的钨多金属矿床。最新研究成果显示,该矿床为石英细脉网脉带型黑钨矿多金属矿床,地表已圈定南、北2个矿脉带,其中呈近SN向展布的北脉带(Ⅰ)是矿区的主矿脉,以石英细脉网脉型黑钨多金属矿为主,宽10~30 m,南北延伸1 500 m以上,验证实施的ZK001钻孔和ZK002钻孔中分别发现含矿石英脉157条和249条,已圈定了4个钨矿体、2个银矿体和8个含矿细脉带。该矿床的发现不仅实现了赣南找矿空白区的新突破,为该区脱贫致富提供新的钨多金属矿资源基地,也为赣南及相邻地区钨多金属矿找矿勘查提供了理論依据和成功示范。

关键词: 钨多金属矿床;石英细脉网脉带型;牛角龙地区;江西赣县区

中图分类号:P618.67

文献标识码:A

文章编号:20961871(2020)0430510

南岭东段成矿地质条件优越,是我国钨多金属矿床找矿重点地区。几十年来,众多地质学家在该区进行了大量钨多金属矿床找矿及研究工作,发现了多处大、中型钨多金属矿床,并提出了一系列成矿理论,建立了多种找矿模式[15]。自2004年实施新一轮钨多金属矿找矿工作以来,一些学者通过研究国内外找矿经验和成果,对南岭东段典型钨多金属矿床进行了详细分析,对传统理论进行了重新认识,在前人建立的脉钨矿“五层楼”找矿模式的基础上,提出新的“五层楼+地下室”找矿模式以及与高分异花岗岩有关的“高分异式”稀有金属矿床、“体中体式”钨钼多金属矿床找矿标志或指示标志,取得了令人瞩目的成果,发现了一批具有工业价值的钨锡、稀有、稀土矿床[68]。

根据中国地质调查局在赣南老区实施精准扶贫工作总体部署,2016年起,南京地质调查中心“南岭东段重要矿种成矿要素调查”项目组在江西赣县区田村—江口一带开展1∶5万矿产地质调查。该区为找矿空白区,以往地质工作薄弱,基础地质资料较少,在找矿新思维、新理论指导下,笔者通过详细的野外地质调查,结合南岭东段十几年来取得的找矿经验,实地追踪各类找矿信息,确定成矿有利地段和找矿靶区。在矿产地质调查和物化探测量成果的基础上,开展深部钻探验证,发现了具有工业价值的钨多金属矿体,实现了赣南空白区找矿新突破,这不仅为赣南地区脱贫致富提供了新的钨多金属矿资源基地,也为赣南和其他地区找矿勘查提供了成功示范和理论依据。本文主要介绍江西赣县区牛角龙钨多金属矿床的发现过程,供读者借鉴。

1 牛角龙钨多金属矿床的发现

1.1 资料整理、信息提取

“南岭东段重要矿种成矿要素调查”项目实施初期,首先对赣县区田村—江口地区进行了野外踏勘、资料整理及信息提取等预研究工作,初步研究发现赣县区田村—江口地区具有以下特征。

(1)该区区域上表现为近SN向的复背斜、向斜和冲断层及2组扭断裂,伴生发育近EW向张裂隙。后期区域构造应力作用继续发生、发展,发育了“兴国旋卷构造”,旋卷构造部分继承、改造了老构造,使SN向、NE向扭裂隙规模加大,近EW向张裂隙变为近NW向张扭裂隙,是主要的控矿和容矿裂隙。燕山期岩浆沿断裂复合地段侵入,并在内、外接触带生成了一系列钨多金属矿床,形成了留龙—李家地—覆笋山—横岗—雷公嶂—城岗—隆坪金、铜、钨、锡、钼、铌钽、萤石成矿区(带) (图1)[910]。

(2)该区位于田村—江口背斜,地层主要为寒武纪牛角河组,已知矿化信息较弱。区域上该区位于华南褶皱系中部NNE向诸广山—万洋山隆褶带北端,兴国旋卷构造砥柱部位,是上覆泥盆纪—石炭纪海相碎屑沉积建造的震旦纪—寒武纪浅变质岩基底,受后期次级褶皱造山作用影响,在该区西北方向呈泥盆纪—石炭纪海相碎屑沉积建造顶盖残留。东侧为大陆边缘活动阶段形成的断陷盆地,沉积晚白垩世赣州组和南雄组。

(3)前人1∶20万区域地质调查资料[10]显示,“兴国旋卷构造”内岩浆活动频繁,侵入岩体分布广泛,主要有加里东期、海西期—印支期、燕山期花岗闪长岩、二长花岗岩和黑云母花岗岩。

(4)兴国幅1∶20万区域地质调查资料[10]显示,该区圈定了呈倒马鞍状、东西长3.5 km、南北宽1.5 km、面积约6 km2的钨银铅金属测量组合异常,且异常规模较大。

(5)江西省地矿局赣南地质调查大队等单位围绕“兴国旋卷构造”开展了一系列地质找矿工作,在旋转构造东侧和北侧相继发现了留龙金矿、隆坪萤石矿、成岗萤石矿、雷公嶂钼矿、见龙铜矿等矿床[9],显示该区找矿前景良好。

1.2 野外调查、靶区圈定

2016年,项目组在田村圩地区开展1∶5万矿产地质调查,发现牛角龙地区早寒武世牛角河组硅化强烈,见大量石英细脉。石英细脉及寒武纪变质砂岩中的黄铁矿呈浸染状分布,沿黄铁矿化追索,在里仁村委会附近的山路草丛旁发现1条地表出露宽30~60 cm,长20 m以上呈NW向展布的含方铅矿、辉钼矿、黄铁矿、闪锌矿石英脉,石英脉在西段埋没于地层中。黄铁矿、方铅矿呈团块状,刻槽取样,样品分析结果显示Ag、Pb、Zn、Bi含量高、矿化好。进一步追踪发现,该处石英细脉网脉密集分布,总体分为2组:一组为呈NW走向的石英脉,宽0.1~60 cm,乳白色,油脂光泽,主要沿裂隙分布,黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿发育,一些石英脉边缘发育白云母,见云母线;另一组为呈NE走向的石英脉,顺地层展布,厚度较大,最厚处达2 m以上,石英脉干涩、破碎,矿化较弱,为早期形成的石英脉。空间上,两组石英脉构成1条宽10~40 m的石英脉带。

尽管牛角龙地区在赣南地区属于找矿空白区,前人通过开展1∶20万化探工作,仅圈出1处弱异常,但该处地表广泛分布的硅化、黄铁矿化、铅锌矿化、辉钼矿化以及呈NS向展布的石英脉破碎带和呈NW向展布的石英细脉带等矿化信息与脉钨矿“五层楼模式”标志带相似。通过综合对比分析,认为该处剥蚀程度较低,钨多金属矿找矿前景良好,资源潜力较大。

1.3 地物化测量确定找矿远景区

2017年初,项目组在牛角龙地区开展了大比例尺地质草测,初步确定了该区北、南2个钨多金属矿化带,矿体主要赋存于近SN向挤压破碎带和NW向含矿石英脉带中。

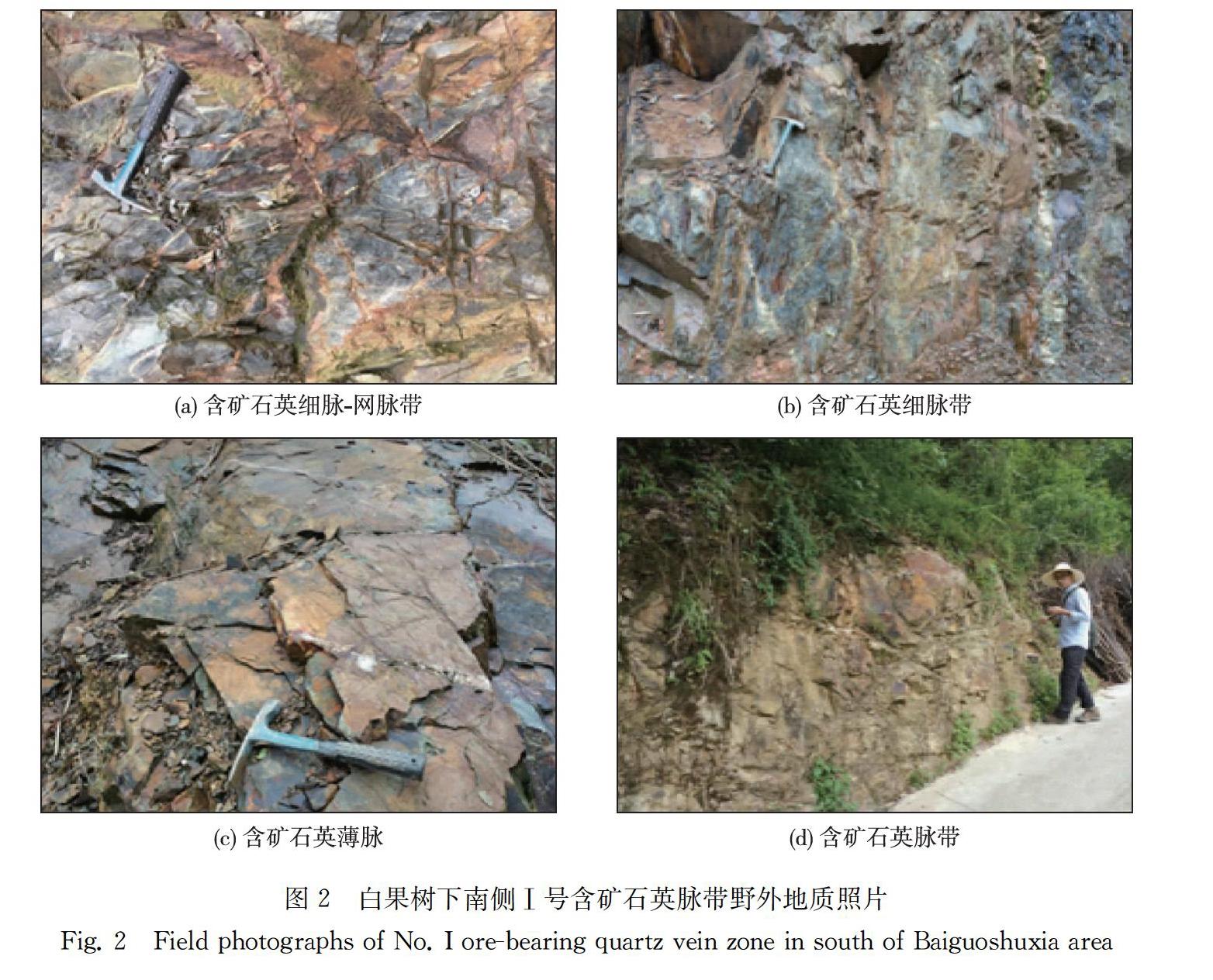

在里仁村委会附近发现NW向钨多金属矿化带的基础上,通过追索,在白果树下南侧发现了呈近SN向展布的石英细脉网脉和石英脉破碎蚀变带(图2),该脉带宽10~30 m,南北延伸稳定,规模较大,其中寒武纪变质砂岩中发育黄铁矿化和硅化,地表普遍发育黄铁矿和黄铜矿,局部岩石遭受强烈挤压,石英细脉网脉状密布,含矿石英脉宽0.1~5 cm。

2017年6—8月,项目组通过1∶1万高精度磁测和1∶1万中梯激电测量,在里仁村委会附近、高西坑东、白果树下地区圈定了多处低阻高磁、高极化异常,说明该区深部存在隐伏岩体。

2017年8—10月,项目组实施了1∶1万土壤地球化学测量,进一步分解了1∶20万金属测量地球化学异常區,圈定了NW向高西坑—里仁村—白果树下—高堂椅—增福安PbWCuMoSnAgBiZnAuAsSb 组合异常、SN向牛坑—牛角龙—老虎野—拆罗坑WMoBiAgZnPbSnAuCuAs 组合异常、NW向龟子形SnSbPbCuAgAsMoAu 组合异常和EW向晓东坑SnZnCuAsPbAuMo组合异常,其中以高西坑—里仁村—白果树下—高堂椅—增福安组合异常强度最大,在白果树南侧进行槽探揭露,发现了石英细脉、网脉带破碎蚀变岩型钨多金属矿化体,确定了该处W、Ag、Bi、Pb等成矿物质的深部来源。

2019年,项目组在大比例尺地质草测的基础上,填制了牛角龙地区1∶1万区域地质图,发现NE向背斜叠加NW向背斜形成的跨褶皱构成牛角龙钨多金属矿区主要构造格架。

1.4 钻探验证,确定资源潜力

2017年11月,在牛角龙北脉带(Ⅰ)实施ZK001钻孔(图3),孔深440 m,钻孔见含矿石英脉157条,发现含矿构造破碎带2条,圈定了4个钨矿体和2个银矿体。钨矿体厚2.4~12.4 m,WO3平均品位0.12%~0.38%;银矿体厚1~3 m,Ag平均品位(48.6~48.7)×10-6。发现了具有工业价值的钨多金属矿体,实现了该处钨多金属矿找矿突破。

2019年,在Ⅰ号脉带南侧与Ⅱ号脉带的交汇处附近实施了ZK002钻孔(图2),孔深770 m,见含矿石英脉249条,含矿破碎带22条,其中116条为单脉(脉宽0.01~0.28 m)。8个含矿细脉带(脉宽0.3~2.2 cm的细脉133条)中,细脉带含脉率为3.52%~27.12%,脉幅总厚度为12.1~38 cm,含脉密度为4.03%~8.38%,脉(带)内金属矿物主要有黑钨矿、闪锌矿、方铅矿、辉铋矿、辉钼矿和黄铜矿等,孔深506~510 m处见4条含辉铋矿石英脉。初步研究表明,该矿床为石英细脉网脉型钨多金属矿床。

2 矿区地质特征

2.1 地层

牛角龙矿区地层主要为寒武纪牛角河组砂岩,为一套次深海碎屑岩、碳质泥岩建造(图5),主要分为3段。

(1)牛角河组下段(∈1n1)。主要为黄绿色、灰黄色中层块状变余中细粒长石石英(杂))砂岩、岩屑石英(杂)砂岩、变余粗中粒长石岩屑(杂)砂岩夹黄绿色中、薄层状绢云千枚岩、二云千枚岩,下部间夹含碳板岩,底部为灰黑色中、薄层状碳质板岩夹石煤透镜体,厚165.2 m。

(2)牛角河组中段(∈1n2)。主要为青灰色,风化后呈黄绿色、灰黄色中层块状变余中细粒长石石英(杂)砂岩、变余粗中粒长石岩屑(杂)砂岩与黄绿色、灰黑色中、薄层绢云千枚岩、二云千枚岩组成不等厚韵律层,夹灰黑色中、薄层状含碳板岩或绢云板岩,厚219.1 m。

(3)牛角河组上段(∈1n3)。主要为青灰色、黄绿色中层块状变余中细粒长石石英(杂)砂岩、岩屑石英(杂)砂岩夹黄绿色千枚状绢云板岩、千枚状含碳板岩,局部夹含砂绢云千枚岩,以频繁出现含碳层为特征,厚235.6 m。

2.2 构造

牛角龙矿区位于“兴国旋卷构造”砥柱部位,受多期褶皱造山作用影响,NNE向遂川—乐安、大余—南城,EW向遂川—石城深大断裂及“兴国旋卷构造”在此交汇,构成了以NE向为主,SN向、NW向、EW向、NE向相继发育的构造格局(图5)。矿区构造主要为褶皱和断裂。

2.2.1 褶皱

矿区处于川峰垇—垇下倒转向斜核部。川峰垇—垇下倒转向斜是SN向江口—白鹭复式倒转背斜的组成部分,位于倒转背斜西翼(图5)。

EW向强烈挤压形成了NNE向、SN向川峰垇—垇下倒转向斜,轴迹总体呈开阔的“V”型,西部呈NW向,中部呈弧形向南突出,轴面总体向南倾斜,枢纽波状,总体向南或西南方向。北东翼倒转,南西翼正常,产状为50°~70°∠50°~70°。东端西翼正常,东翼倒转,产状为90°~110°∠30°~45°。轴面劈理发育,西端轴面产状为55°∠55°~60°。倒转向斜受后期左行剪切及NW向褶皱叠加改造,推测其受深部岩浆穹窿改造后发生变位。

该区受多期次构造叠加后形成跨褶皱构造形迹,构成了矿区主要的构造格架。受燕山早期区域NW向挤压作用影响,该区形成了NE向高西坑—白果树下—牛形褶皱(背斜)及新安向斜,在里仁村—高椅堂—增福安—一脚踏三县、白果树下等地区形成数条宽30~50 m的近SN向挤压破碎带。燕山晚期,该区叠加了里仁NW向褶皱。

2.2.2 断裂

NE向下南形—山牛塘压性走滑断层(F1)穿过牛角龙矿区西北侧(图5)。该断层形成于加里东晚期,燕山晚期再次活化,断裂中发育构造角砾岩、挤压透镜体,断层产状为120°~130°∠50°~75°。

自矿区东侧经过的NNE向毕屋—黄龙埔断裂(F2-1、F2-2)形成于燕山晚期,以发育挤压片理及挤压透镜体为特征,透镜体与主断面呈小角度斜交,次生片状矿物定向排列,局部见断层泥。该断裂早期为压性、压扭性,晚期为张性,断裂产状为280°~310°∠65°~80°,在矿区北侧被NW向黄塘—大窝口断裂切割。

该区至少有3组SN向挤压破碎带。经追索发现,Ⅰ号含石英脉破碎带从里仁村至一脚踏三县,长达1 500 m以上,宽10~50 m,是该区最大的含矿挤压破碎带,且见石英细脉、网脉分布。Ⅱ号421高地—新安—高西坑EW向构造破碎带长约800 m,宽50~100 m,断裂发育,石英脉呈群呈带分布。NE向石英脉脉宽约100 cm以上,顺层分布,为早期石英脉,可能与燕山早期第一阶段花岗岩有关。NW向石英脉(带)宽1~60 cm,为含矿石英脉,可能与燕山早期第二阶段花岗岩有关。

近SN向里仁村—一脚踏三县挤压破碎带长约2 000 m,宽30~80 m,主要由一系列破碎的裂隙和节理组成,产状267°~305°∠65°~78°,裂隙中矿化发育,节理产状多变,常见共轭节理,蚀变主要有黄铁矿化、硅化、黏土化,偶见云母线,是该区重要的含矿破碎带。

NW向断裂带发育,主要分布在里仁NW向背斜两侧,其中硅化、黄铁矿化普遍发育,是该区重要的含矿断裂带,断裂带附近发育石英细脉。NW向白果树下—牛坑—牛角龙断裂(F3)为左行压扭性平移断层,断裂早期为张扭性,晚期叠加压扭性活动,形成于印支期,主要活动于燕山晚期,产状为40°~55°∠30°~65°,沿断层可见黄铁矿化、硅化、方铅矿化。

NE向断裂早期为张性断裂,晚期为压扭性断裂,被NNE向、EW向、NW向断裂切割了浅变质岩和中侏罗世岩体,主要活动时期为燕山期。NNE向断裂早期为压性断裂、压扭性断裂,晚期为张性断裂,切割了NE向断裂,被EW向、NW向断裂切割了浅变质岩和中侏罗世岩体,主要活动时期为燕山晚期。EW向断裂早期为张性断裂,晚期为压扭性断裂,切割了侏罗紀岩体和NE向、NNE向断裂,同时被NW向断裂切割,表明该断裂晚于NNE向断裂,早于NW向断裂,主要活动于燕山晚期。

含矿石英脉沿断裂、裂隙分布,NE向石英脉顺层分布,可能为早期岩浆热液活动的产物,NW向含矿石英脉切穿地层,为晚期岩浆活动的产物。NS向挤压带局部呈糜棱岩化,含矿石英脉发育,部分呈透镜状。

2.2.3 岩浆岩

研究区无岩浆岩出露,钻孔中仅见数条花岗伟晶岩脉和细晶岩脉(图6)。

(1)花岗伟晶岩脉。宽3~5 cm,见于ZK001钻孔271~300 m处。岩石呈肉红色、橘红色,黄铁矿化发育,花岗伟晶结构,矿物成分为石英(20%~25%)、钾长石(40%)、斜长石(20%)、白云母(15%),黄铁矿(5%~10%),个别岩石含萤石,伟晶岩脉产状陡立,倾角65°~80°。

(2)细晶岩脉。宽3~8 cm,花岗结构,矿物成分为石英(20%)、钾长石(40%~50%)、斜长石(10%~20%)、白云母(10%),黄铁矿(10%),倾角约70°。

3 矿床地质特征

3.1 矿体分布特征

矿体主要赋存于挤压破碎带和含矿石英脉带中,以SN向和NW向矿化最好,石英脉在地表主要为细脉网脉带和石英脉破碎蚀变带。SN向石英脉破碎蚀变带糜棱岩化发育,含矿石英脉宽0.1~5 cm,呈网脉状分布,见黄铁矿、黄铜矿等金属矿物。NW向石英脉矿脉相对较宽,个别宽30~60 cm,见黄铁矿、辉钼矿、方铅矿、闪锌矿。EW向石英脉常呈雁列状分布,矿化较弱。NE向石英脉顺层分布,石英脉规模较大,但矿化最弱。

矿区地表已圈定南、北2个矿脉带。北脉带(Ⅰ)呈近SN向展布,以石英细脉网脉、石英破碎蚀变岩型为主,破碎带宽10~30 m,南北延伸1 500 m以上,是矿区的主矿脉。其中含矿石英脉宽0.1~10 cm,呈网脉状分布,黑钨矿、辉钼矿、辉铋矿、黄铁矿、黄铜矿发育;南脉带(Ⅱ)呈NW向展布,以石英细脉网脉、石英单脉为主,带内含矿石英脉以NW向为主,脉带宽10~40 m,NW向延伸500 m以上。含矿石英脉矿脉相对较宽,石英脉宽1~20 cm,少数宽30~60 cm,黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉铋矿、辉钼矿发育。

在牛角龙北脉带(Ⅰ)实施的ZK001钻孔,共见含矿石英脉157条,含矿构造破碎带2条。石英脉宽0.5~5 cm,呈细脉状、网脉状,其中脉宽>2 cm的石英脉有89条,脉宽>5 cm的石英脉较少见,偶见脉宽>10 cm的石英脉2条。圈定了4个钨矿体和2个银矿体,钨矿体厚2.4~12.4 m,WO3平均品位为0.12%~0.38%;银矿体厚1~3 m,Ag平均品位为(48.6~48.7)×10-6。钻孔自上而下含矿石英脉逐渐变大,轴夹角逐渐变小。金属矿物主要为黑钨矿、辉铋矿、辉钼矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、白钨矿等,围岩普遍发育硅化、角岩化和黄铁矿化。围岩中的黄铁矿呈星点状、浸染状和网脉状。

ZK002钻孔共见含矿石英脉249条,含矿破碎带22条。其中112条为单脉,肉眼可见的黑钨矿石英脉有25条,WO3品位为0.8%~5%。含辉铋矿石英脉4条,8条含矿细脉带,细脉带含脉率为3.52%~27.12%,脉幅总厚12.1~38 cm,含脉密度为4.03%~8.38%,WO3品位为0.2%~5%。脉带内的金属矿物主要有黑钨矿、闪锌矿、方铅矿、辉铋矿、辉钼矿、黄铜矿等。

通过地质特征对比分析,发现ZK001钻孔和ZK002钻孔深部矿体及矿化层位稳定,矿体延伸清楚,随着矿体向深部延伸,品位增高,厚度增加,矿物成分更丰富。

3.2 矿体特征

根据ZK001钻孔分析结果,初步圈定4个钨矿体和2个银矿体,矿化类型主要为石英细脉带型钨多金属矿和破碎蚀变型银矿(图7)。

(1)Ⅰ号钨多金属矿体。见于钻孔219~226 m处,视厚度9 m,真厚度6.7 m。矿体为石英线脉细脉带型,含矿石英脉宽0.1~5 cm,呈细脉状、网脉状沿变质砂岩裂隙分布,石英脉带中见黄铁矿、辉钼矿、方铅矿、闪锌矿,WO3平均品位为0.12%。

(2)Ⅱ号钨多金属矿体。见于钻孔230~250 m处,视厚度18 m,真厚度12.4 m。矿体为石英细脉细脉带型,含矿石英脉宽0.1~5 cm,部分宽>10 cm,最宽20 cm,呈细脉状、网脉状沿变质砂岩裂隙分布,破碎带顶、底见较大的石英脉,石英脉带中见黑钨矿、黄铁矿、辉钼矿、方铅矿、辉铋矿、闪锌矿,WO3品位为0.06%~0.92%,平均品位为0.25%,伴生钼矿化,Mo品位为0.02%~0.05%。

(3)Ⅲ号钨多金属矿体。见于钻孔292~295 m处,视厚度3 m,真厚度2.6 m。矿体为石英细脉带型,含矿石英脉宽0.1~5 cm,呈细脉状、网脉状沿变质砂岩裂隙分布,石英脉带中见黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、辉钼矿、方铅矿、闪锌矿,WO3平均品位为0.38%。

(4)Ⅳ号钨多金属矿体。见于钻孔338~345 m处,视厚度7 m,真厚度6.1 m。矿体为石英细脉带型,含矿石英脉宽0.1~5 cm,呈细脉状、网脉状沿变质砂岩裂隙分布,石英脉带中见黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、辉钼矿、方铅矿、闪锌矿,WO3平均品位为0.10%。

(5)银矿体。见于钻孔13~17 m和225~233 m处,矿脉厚1~3 m, 矿体为石英细脉网脉带穿插的破碎蚀变岩,石英细脉宽0.1~2 cm,Ag平均品位分别为48.6×10-6和72.7×10-6,矿体中普遍伴有铅矿化和锌矿化,局部见辉铋矿,Bi平均品位为0.165%。

3.3 矿石特征

矿石类型主要为石英单脉型、细脉网脉带型、破碎蚀变岩型。矿石矿物有黑钨矿、辉铋矿、辉钼矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄銅矿、白钨矿等。脉石矿物有石英、白云母、萤石、正长石、绢云母、方解石等。次生矿物为褐铁矿。

3.4 围岩蚀变

矿区热液蚀变作用强烈,与钨多金属矿化关系密切的蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、云英岩化和绿泥石化。

(1)硅化。硅化是矿区最发育的一种蚀变,表现为中细粒石英呈脉状、网脉状分布,石英内金属硫化物发育,与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿共生或连生。

(2)黄铁矿化。成矿后期蚀变,呈脉状、星点状、团块状、浸染状、微脉状分布于石英脉和变质砂岩中,受后期构造应力作用发生破碎或扭曲。

(3)云英岩化。见于矿脉与砂岩、伟晶岩与砂岩接触部位,有时在砂岩裂隙中呈云母线产出。

(4)绢云母化、绿泥石化。多分布于砂岩中,呈鳞片集合体靠近石英脉壁或伟晶岩脉壁分布。

4 结 论

(1)牛角龙钨多金属矿区地层为寒武纪变质砂岩,覆盖层厚,地表岩浆岩不发育,地表已圈定南、北2个矿带。近SN向北脉带(Ⅰ)为矿区的主矿脉,以石英细脉网脉型黑钨多金属矿为主。验证实施的ZK001钻孔和ZK002钻孔中分别发现含矿石英脉157条和249条,已圈定了4个钨矿体、2个银矿体和8个含矿细脉带。含矿石英脉带中的金属矿物主要有黑钨矿、闪锌矿、方铅矿、辉铋矿、辉钼矿、黄铜矿等。

(2)牛角龙钨多金属矿床是近年来中国地质调查局在赣南老区实施精准扶贫时,通过矿产地质调查在赣南找矿空白区新发现的具有大型成矿远景的石英细脉网脉带型钨多金属矿床。随着矿体向深部延伸,矿体具有厚度增加、品位增高的趋势,目前钻孔发现的矿体仅为标志带矿化,该矿床深部钨多金属矿资源潜力巨大。

(3)牛角龙钨多金属矿床的发现不仅实现了赣南找矿空白地区的新突破,进一步拓宽了赣南地区找矿新思路和新方向,也为该区及相邻地区进一步寻找钨多金属矿床提供了理论依据和成功示范。牛角龙钨多金属矿床位于赣南交通、经济相对落后的赣县区、兴国县和万安县交界处,该矿床的发现为赣南革命老区脱贫致富提供了新的钨多金属矿资源基地。

参考文献

[1] 中华人民共和国地质部,联合国亚太经社会区域矿产资源开发中心.钨矿地质讨论会论文集[M].北京:地质出版社,1982.

[2] 冶金工业部.华南钨矿[M].北京:冶金工业出版社,1983.

[3] 肖惠良,李海立,陈乐柱, 等.江西赣县区新发现牛角龙钨多金属矿床[J].华东地质, 2020, 41(1):53.

[4] 肖惠良,陈乐柱,鲍晓明,等.广东始兴地区钨锡多金属矿找矿实践与探索[J].高校地质学报,2013,19(2):213219.

[5] 肖惠良, 陈乐柱, 鲍晓明,等.南岭东段钨锡多金属矿床地质特征、成矿模式及找矿方向[J].资源调查与环境,2011,32(2):105119.

[6] XIAO H L, CHEN L Z, FAN F P, et al. Characteristics of highly differentiated granite and metallization of tungstentin, rare and rare earth metal in the eastern Nanling region, China[J].Acta Geologica Sinica (English Edition), 2017, 91(1):100101.

[7] 肖惠良, 陈国栋, 班宜忠,等.论南岭东段钨多金属矿找矿方向[J].资源调查与环境,2006,27(2):8593.

[8] 江西省地质矿产勘查开发局.中國区域地质志:江西志[M].北京:地质出版社,2017.

[9] 江西省地质局区域地质调查大队. 1∶20万区域地质调查报告书(兴国幅) [R].南昌:江西省地质局区域地质调查大队,1974.

[10]杨瑞栋,童日发,邵伟江,等.赣南兴国旋卷构造区寻找富大矿床的思考[J].矿产勘查,2013,4(2):121130.

Discovery and characteristics of the Niujiaolong tungsten polymetallic deposit in Ganxian district, Jiangxi Province

XIAO Huiliang, LI Haili, CHEN Lezhu, XIAO Fan, ZHOU Yan, XI Wanwan, FAN Feipeng

(Nanjing Center, China Geological Survey, Nanjing 210016, China)

Abstract:The Niujiaolong tungsten polymetallic deposit in Ganxian district of Jiangxi Province, with metallogenic prospects for largescale deposit, is discovered through the technological measures of 1∶50 000 mineral geological survey, large scale mapping, exploratory trench and deep drilling verification by Nanjing Center, China Geological Survey (CGS) during the targeted poverty alleviation in Southern Jiangxi deployed by CGS. The results show that the deposit is a quartz veinletstockwork belttype tungsten polymetallic deposit, and south and north ore belts are delineated on the surface, among which the nearly SN trending north vein belt (Ⅰ) is the main ore vein, with quartz veinletstockwork vein type tungsten polymetallic deposit dominated, the width of 10~30 m and northsouth extension over 1 500 m. In the verified boreholes ZK001 and ZK002, 157 and 249 orebearing quartz veins are found respectively, with 4 tungsten orebodies, 2 silver ore bodies and 8 orebearing veinlet zones delineated. The discovery of the deposit not only makes a new breakthrough in the blank area of ore prospecting in Southern Jiangxi, supplying a new tungsten polymetallic resource base for the area to cast off poverty and get rich, but also provides a theoretical basis and example for tungsten polymetallic deposit prospecting in Southern Jiangxi and adjacent areas.

Key words:tungsten polymetallic deposit; quartz veinletstockwork belt type; Niujiaolong area; Ganxian district of Jiangxi Province