多排螺旋CT 诊断腹内疝的临床价值探讨

吴绍全

(重庆市大足区人民医院放射科 重庆 402360)

腹内疝是指腹腔内脏器或组织,通过腹膜或肠系膜正常或异常的孔道、裂隙离开原有位置,进入腹腔内的某一解剖间隙,其发病率约为0.5%左右[1]。但是腹内疝容易并发肠较窄或者缺血,具有较高的致死率,因此,早期诊断和手术治疗显得尤为重要,由于腹内疝缺乏特异性症状及体征,并且多与性别和年龄无关,进而造成术前诊断较为困难[2]。近年来,随着科学技术的发展,医学影像学检查技术的发展,为腹内疝的检查、诊断及鉴别诊断提供了新的依据。CT 技术的高度发展,多排螺旋CT 因多种优势在腹内疝的诊断中广泛应用,逐渐成为诊断腹内疝的首选方式,但是多排螺旋CT 诊断腹内疝的临床价值研究较少。因此,本文以腹内疝患者作为对象开展研究,探讨多排螺旋CT 诊断腹内疝的临床价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2017 年8 月-2019 年8 月期间我院收治的腹内疝患者30 例。男19 例,女11 例,年龄(29-70)岁,平均(53.14±4.50)岁;发病至就诊时间8-24h,平均(15.26±1.89)h。

1.2 纳入、排除标准

纳入标准:(1)均表现为突发绞痛且痛感并持续并阵发性加重;(2)均接受CT 检查;(3)意识清楚,能与医生进行沟通、交流。

排除标准:(1)合并传染性疾病、重要脏器损伤或恶性肿瘤者;(2)合并神经功能、认知功能异常者;(3)入院资料不全者。

1.3 方法

所有患者均进行CT 检查,采用美国GE 公司discovery HD750 128 排CT 进行检查。在进行检查前6h 禁止饮水,进食。管电压的扫描参数为120kV,管电流为260mAs,层厚与层距均设置为5mm,随后进行全腹部扫描,扫描范围从膈肌顶开始,到耻骨联合结束,再选用非离子型对比剂碘海醇90 ~120ml,采用高压注射器经肘静脉进行注射,注射速度为3.0ml/s,进行增强扫描,于启动注射后28s以及1min 后,进行动脉期以及门脉期扫描,随后将所获得的原始数据,传送至工作站,进行容积再现(VR)、多平面重组(MPR)以及最大密度投影(MIP),重组后进行处理[3]。

1.4 观察指标

(1)CT 诊断与手术结果。记录十二指肠旁疝、经网膜疝、经肠系膜疝、黏连性束带疝、盲肠周围疝各自的例数;(2)CT 特征表现情况。记录闭襻性肠梗阻、肠系膜及血管改变、占位效应的例数。

1.5 统计分析

采用SPSS18.0 软件处理,计数资料行χ2检验,采用n(%)表示,P <0.05 差异有统计学意义。

2 结果

2.1 CT 诊断与手术结果比较

CT 诊断结果与手术结果一致,数据无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 CT 诊断与手术结果比较(n)

2.2 CT 特征表现情况

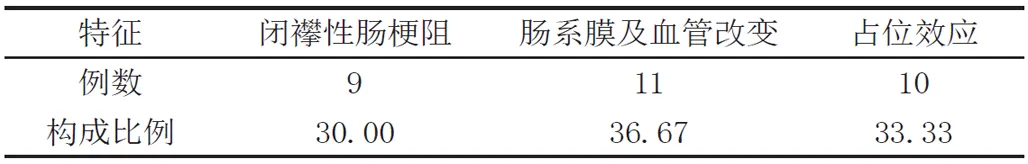

腹内疝经CT 诊断表现为闭襻性肠梗阻、肠系膜及血管改变、占位效应分别有9 例、11 例、10 例,见表2。

表2 CT 特征表现情况[n(%)]

3 讨论

腹内疝是一种对人体的生命健康安全有着巨大威胁的疾病,主要是由于腹腔内存在有孔隙,可形成内疝的疝环,是腹内疝形成的基础[4]。近年来,多排螺旋CT 诊断在腹内疝患者中得到应用,且效果理想。本研究中,CT 诊断结果与手术结果一致,腹内疝经CT 诊断表现为闭襻性肠梗阻、肠系膜及血管改变、占位效应分别有9 例、11 例、10 例,数据无统计学意义(P>0.05)说明多排螺旋CT 诊断准确率较高,可以作为腹内疝诊断方法。多层螺旋CT 技术具有请打的后期处理技术,能够通过观察疝口、疝囊、肠管及血管的情况,并判断肠壁的血供情况,判断肠壁是否缺血或坏死。通过增强扫描观察疝入肠管、疝口、肠系膜及血管走行是否出现异常,并结合多平面重组以及最大密度投影,能够清晰的观察到肠管及肠系膜血管的走行,进而作出准确的判断[5]。

综上所述,多排螺旋CT 诊断腹内疝在临床上广泛应用效果明显,能够明显提高腹内疝的检出率,提高诊断准确率,可以作为诊断腹内疝的手段并及早明确病因,提早进行手术,有利于改善患者的预后,值得推广应用。