风险防范式护理在儿科护理中的运用观察

岳为民 刘清兰 赵继波

摘要:目的:研析儿科护理工作中施行风险防范式护理的效果。方法:择取2017年1月-2019年12月我院儿科接收的128例住院患儿为对象,依据护理方式的差异将这些患儿纳入基础组和干预组,各64例;基础组开展常规护理服务,干预组在常规护理的前提下施行风险防范式护理,评比两组护理期间风险事件出现情况及患儿家属对护理工作的满意度。结果:干预组护理期间风险事件总出现率(6.25%)显著低于基础组(31.25%),P<0.05。干预组患儿家长对护理工作的总满意度(98.44%)显著高于基础组(85.94%),P<0.05。结论:将风险防范式护理实践于儿科护理中,不仅能大幅减少风险事件的出现概率,还有助于提高护理质量与满意度。

关键词:儿科;风险防范式护理;实践效果

【中图分类号】R473.74 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2020)03-056-03

儿科收治的患儿年龄小,其自控能力、理解能力、语言表达能力都较弱,这会直接影响到治疗依从性,若出现护理安全事故还可能威胁到患儿的生命安全,继而诱发医疗纠纷[1]。对此,强化护理风险管控是目前儿科护理中的一项重点工作。将风险防范式管理运用于儿科护理中有助于减少护理风险事件,使科室护理质量和满意度显著提升。此文择取我院儿科接收的128例住院患儿为对象,主要研讨儿科护理工作中施行风险防范式护理的效果,详述内容见下:

1.对象、方法

1.1对象

择取2017年1月-2019年12月我院儿科接收的128例住院患儿为对象,入选标准:患儿年龄小于12岁;患儿家长在知情同意的条件下签订了知情同意书;不包括先天性畸形、意识障碍、伴心血管疾病、恶性肿瘤、传染性疾病、凝血功能障碍等病例。当中,69例为男性,59例为女性,年龄4个月-11岁,平均(4.8±1.25)岁;大部分患儿确诊为呼吸系统疾病,疾病类型主要有小儿肺炎、喘息性支气管炎、急性喉炎、哮喘等;依据护理方式的差异将这些患儿纳入基础组和干预组,各64例;两组患儿在性别、年龄、疾病类型等基线资料上并无显著差异(P>0.05)。

1.2方法

基础组开展常规护理服务,内容以常规检查、用药护理、病情监护、对症护理等为主;干预组在常规护理的前提下施行风险防范式护理,内容详见如下:

(1)强化安全护理。为防止患儿坠床,要定期加固病床的护栏,并进行合理安置,以免挤压到患儿手部。如果需将患儿放于治疗台上时,由一名护士进行操作,另外再安排一名护士负责保护患儿,防止意外事件出现。治疗期间,对于情绪激动、躁动不安的患儿,需使用材质较好的约束带适当限制其活动,并确保约束带松紧度合适。嘱家长注意看护患儿,禁止其触碰电器类、插头等物品,以防触电。(2)强化健康宣教。护士和患儿家长主动交谈、沟通,详细了解患儿的基本情况和病情程度,并耐心讲解疾病的相关诊疗知识,增强家长对患儿疾病知识的了解程度;本组多数为呼吸系统疾病患儿,护士进行健康宣教时,要结合患儿呼吸道疾病的不同类型开展专业性健康指导,告知家长为患儿做好相关防护措施,比如,室内多通风、平时勤洗手、注意和病患隔离、视温度变化做好保暖护理、落实碗筷和室内消毒处理、加强运动锻炼等。(3)强化心理干预。住院治疗期间,护理人员需与患儿及家长建立有效、良好的沟通机制,尽可能缩短护患之间的心理距离,采用适宜方式缓解患儿心中的恐惧感、紧张感、陌生感,让患儿及早适应病房环境,进而主动配合医务人员开展治疗。对心理、生理不适感较强的患儿,在护理操作中,可通过发放玩具、讲故事、看动画片等方式适当转移其注意力,以减轻患儿的负面情绪和不适感。(4)环境管理。日常护理中,注意清除病房中具有危险性的物品,保持各类物品摆放整齐,地面干燥卫生。为促进呼吸系统疾病患儿的康复,护士要将室内温度调整控制于8-20℃,并定时开窗通风、清理病房,维持病房内的空气流通、无尘、无烟,每天实施1次紫外线消毒。(5)落实细节护理干预。由于患儿多数属于呼吸道疾病,护理人员结合临床实践经验,积极落实相应的细节护理干预:①呼吸道护理。针对不同的呼吸道疾病类型,对患儿病情进行密切监测,指导其采取舒适、合理的体位,并及时清除口部和鼻内的分泌物,使呼吸系统维持通畅,改善患儿呼吸困难的问题。

②咽部护理。对不同患儿的病情状况要进行及时观察,若发现有咽部水肿、充血、化脓等现象,要快速上报医师并予以及时处理,一般给予润喉含片或雾化吸入治疗以减轻咽部不适感。③高热护理。通常患儿体温超过38.5oC时,需予以高热护理干预,比如物理降温、枕冰袋、头部冷湿敷、取酒精进行腹股沟擦浴等,此外还需使用药物降温,用药时要合理把握药物剂量,避免患儿因吐药而降低药效,同时严格控制用药时间。④病情监护。严密观察患儿的病情、体征变化,谨防患儿出现高热抽搐,并关注患儿有无其他传染性疾病的症状表现,一旦发现立即汇报医师,并采用有效的治疗措施。此外,定期对患儿开展并发症检查,若发现病情转移或病情加重,要即刻联系医师进行诊断,再施予对症治疗,确保患儿生命安全。

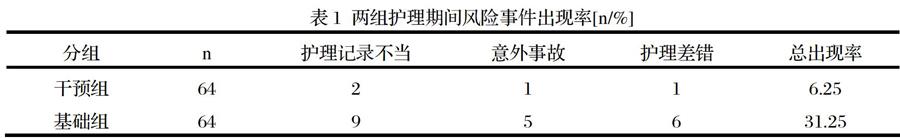

1.3评价指标

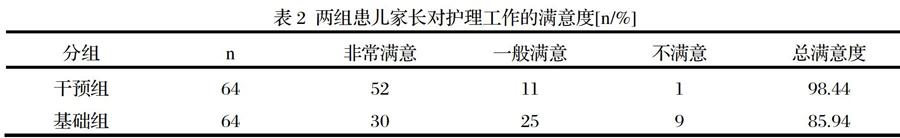

(1)統计两组护理期间风险事件出现率,包括:①护理记录不当:日常护理中文书记录不准确、不及时、不够全面等;②意外事故:患儿出现坠床、磕伤、烫伤、摔伤及输液输血不良反应等;③护理差错:输液差错、用药差错、标本送检差错等[2]。(2)用我院自制的问卷表调查两组患儿家长对护理工作的满意度,划分为非常满意、一般满意、不满意三个级别,总满意度=非常满意率+一般满意率。

1.4数据处理

用SPSS25.0软件对该研究中的所有数据开展分类计学处理,计数数据以(n/%)来表示,数据之间比较时通过2检测,若比较差异较大时以P<0.05表示。

2.结果

2.1风险事件出现率

干预组护理期间风险事件总出现率(6.25%)显著低于基础组(31.25%),P<0.05。数据见表1:

2.2患儿家长对护理工作的满意度

干预组患儿家长对护理工作的总满意度(98.44%)显著高于基础组(85.94%),P<0.05。数据见表2:

小儿身体处于生长发育的时期,其机体免疫系统尚缺少足够的抵抗能力,因此较易患上呼吸道疾病,但在患儿接受住院治疗的整个过程中,存在较多的护理风险隐患,故护理人员加强风险防范管理尤为关键[3]。该研究中,将风险防范式护理运用于儿科护理中,科室护士长组织全体护士学习有关医疗事故的法律法规知识,积极增强护理人员的风险意识和责任感,让各岗位护士提高对风险因素进行及时评估的重视程度;同时,结合既往临床护理资料、实际案例及相关文献报告,对儿科护理(特别是小儿呼吸系统疾病护理)中的风险因素进行总结,并按总结情况拟定有针对性的护理策略,通过强化安全护理、健康宣教、心理干预、环境管理及落实细节护理干预,为患儿提供了全方位、系统性的安全防护管理,以最大程度减少护理中风险事件出现概率,同时降低风险事件对患儿的不良影响[4]。该研究结果为:干预组患儿护理期间风险事件总出现率低于基础组,干预组患儿家长对护理工作的总满意度高于基础组,P均<0.05。表明将风险防范式护理实践于儿科护理中,不仅能大幅减少风险事件出现概率,还可改善护患关系,使护理满意度有效提升。

综上,在常规儿科护理的前提下增用风险防范式护理措施,能显著减少护理风险事件,并有助提高护理质量与满意度,效果满意。

参考文献:

[1]刘丽.风险防范式护理在儿科护理管理中的应用效果分析[J].医药前沿,2018,8(33):113-114.

[2]刘娜.风险防范式护理应用对儿科护理管理质量的影响[J].吉林医学,2019,06:1398-1399.

[3]魏堃.關于儿科呼吸系统疾病的临床护理研究[J].中国社区医师,2017,15:117-118.

[4]毛贤荣.风险防范式护理在儿科护理中的应用[J].中国民康医学,2018,19:127-128.