《春秋繁露》论“心”

何善蒙

(浙江大学 哲学系,浙江 杭州310028)

在我们通常的观念中,董仲舒的儒学是侧重于政治制度构建的,更加强调的是如何为大一统的政治提供制度的保证。若从这个角度来说,董仲舒的儒学更多是具有类似荀子的风格特征①事实上,董仲舒无论从儒学的制度建构,或者从对于人的性情的讨论来说,都是荀子式的。牟宗三先生曾判定董仲舒的人性论是属于荀子的气性论的路数,大致是不错的。其实荀子对于“心”也是有诸多涉及的,拙文《天君之心、大清明心和诚心:荀子心论的三个维度》(《武汉科技大学学报(社会科学版)》2020 年第1 期)对此有比较详细的讨论,可供参考。。但是,从“心”作为中国哲学的一个基源性观念来说②关于心作为中国哲学的基源性观念,拙著《先秦诸子导读》(商务印书馆2015 年版)中有涉及,可以参考。,董仲舒对于儒学的重新阐发和构建,也是不可能离开“心”的。只是长期以来,由于受制度性儒学的影响,对于董仲舒如何论“心”的问题,没有引起更多的重视。

如果我们去翻阅《春秋繁露》,就会发现在董仲舒的论述中,“心”是一个使用极其频繁的观念,在《春秋繁露》全文中,总共出现了133 次③这个数字是从文本检索统计而来,可能存在一定误差,但是,从中也可见董仲舒对于“心”的使用之大概。。那么,在这么多的“心”的使用中,所呈现出来的董仲舒的“心学”④其实用“心学”是不妥的,因为“心学”是需要以“心”为中心来构建一个哲学系统(这也是后来我们通常以“心学”来指称陆王之学的主要原因所在),董仲舒的思想系统中,虽然“心”被频繁使用,但是,“心”作为一个核心概念的地位尚不具备,所以,称“心学”恐怕是欠妥当的,本文仅讨论董仲舒对于“心”的使用和诠释,从而呈现出“心”在董仲舒思想系统中的特殊意义。又是怎样的一种状况呢?本文试图从《春秋繁露》原文出发,来梳理并讨论董仲舒关于“心”的论述。

一般来说,我们对于“心”的认识,大体是从心的特征及其所具有的功能设定而来的。从心的特征来说,心首先是一个血肉之心,这是心最为基础的含义。由此血肉之心,及其在人身上的特殊位置(“中”的位置),产生了心的几种比较特殊的含义,这些特殊的含义主要是就心所具有的功能来展开的,这些对于心的描述方式,在先秦就已经形成并且具有相当普遍的影响①虽然作为本体的心是后起的,但是,它也是和心的功能意义密切相关的,主要来说,就是心的“中”的位置以及心具有主宰全身的功能。。就心所具有的功能意义而言,比如说道德之心,这是在后来儒学的传统中一再被提及的,也是我们对于心的比较普遍的理解形式,孟子所言“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也”(《孟子·公孙丑上》),这里很明显就是从人的道德属性来谈论心的,孟子所谓的“良心”(《孟子·告子上》)就更清楚是一种具有道德属性的含义了;又比如,作为情感基础的心,这是同人的基本特征密切相关的,人是具有喜怒哀乐等诸种情感表达的存在物,换而言之,我们甚至可以说,人就是情感的存在物,而这些情感,则是源于心的,所谓“哀、乐,其性情相近也,是故其心不远”(《性自命出》),这里的心很直接就是跟哀乐之情联系在一起的,表达的是心作为人之情感的基础(依据)的含义;再比如,作为认知判断意义的心,这是强调心对于人的行为所具有的现实选择的意义,这种认识的功能,是心最为基本的能力之一,也是人之为人的特征所得以确立的基础,荀子所言“所以知之在人者谓之知,知有所合谓之智。所以能之在人者谓之能,能有所合谓之能”(《荀子·正名》),也正是在心的这种认知判断能力的基础上,荀子对于人的特殊性有了不同的阐发;最后,由于心在人身上的特殊地位,即“中”的位置,使得心具有了决定人的行为的主宰意义,作为主宰的心,在先秦的文献中也是常见的,比如“心术者,无为而制窍者也”(《管子·心术上》),或者“心居中虚,以治五官,夫是之谓天君”(《荀子·天论》)等等,都是在强调心对于人的身(亦即行为)所具有的决定性意义。心之主宰义,实际上强调的是人对于自我行为的掌控能力,是人之为人的一种属性。由此,从以上简单的梳理中,我们可以看到心在中国早期思想传统中所具有的丰富内涵。从这个角度来说,我们可以讲中国哲学就是关于心的哲学,离开了心,中国哲学的特殊性可能会受到很大的冲击。

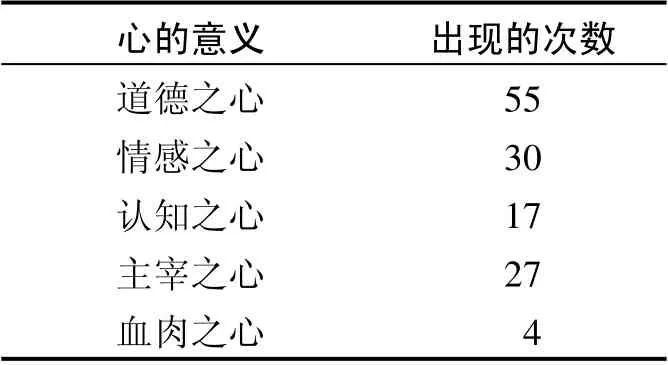

董仲舒对于心的讨论,自然也是承继着先秦以来这种重视心的传统,其对于心的意义的阐发,从总体上来说,也是在上述范围之内的,如果把《春秋繁露》中出现的133 次对于心的使用,跟上面所提到的心的几种意义相对照,我们可以得到表1:

表1 《春秋繁露》中“心”的使用情况

从这个表格中,我们可以很清楚地看到董仲舒对于心的使用情况,也就是说,心不仅在董仲舒的作品中得到了非常广泛的使用,而且董仲舒对于心的使用,有着他自己的侧重。当然,这样的侧重必然是跟他所要阐发的思想本身有着极为密切的关联。因为,对于中国传统来说,或者从中国人关于心的认识来看,中国人很少把心作为一个血肉之心的存在而进行一个学理的探讨,在谈论到血肉之心的时候,也仅仅是作为一个客观事实之描述而已,并无思想之深刻内涵,所以,我们对于董仲舒所论及的四个作为血肉之心含义的心不做深入分析,而是主要集中在道德之心、情感之心、认知之心以及主宰之心四个层面展开,来具体讨论心与董仲舒思想之间的内在关联。

一、道德之心:董仲舒“心”的基本内涵及其价值设定

对于董仲舒及其天人感应之学,我们通常都习惯于从政治哲学的角度去解读,尤其是侧重在关注其对于政治架构的意义。这样的看法大体是不错的,但是,如此一来有一个很直接的后果,就会把董仲舒思想的丰富性给掩盖了,似乎除了一种非常有效的、简单粗暴的制度设计之外,董仲舒的思想别无长处。实际上,作为一个思想者①由此,董仲舒和公孙弘有着根本的差异。在笔者看来,公孙弘是制度的制定者和实行者,更多是对汉代制度的实质性的构建。而董仲舒,则是一个思想者,他不仅仅在理念上构建了汉帝国的制度形态,而且,在思想层面影响着中国传统社会。,董仲舒的思想有着丰富的内涵,政治哲学的设计,是其思想的重点,但显然不是全部。

从前面所列举的表1 来看,董仲舒对于心的阐释,主要继承的就是儒家(尤其是孟子一系)以道德来言心的思路,所坚持的基本立场,就是儒家的道德立场,是站在心具有道德教化意义的角度来强调人心之功能的,这是值得注意的地方。如果说在后来儒学的传统中,对于心的这种讨论是一个基调的话,那么,董仲舒在这里的讨论,应当也是非常重要的,尤其是考虑到董氏对于经学传统树立所产生的深远影响。那么,从这个角度来说,我们应该怎么理解心呢?在《深察名号》篇,董仲舒很直接地说:

栣众恶于内,弗使得发于外者,心也。故心之为名,栣也。人之受气苟无恶者,心何栣哉?吾以心之名得人之诚,人之诚有贪有仁,仁贪之气两在于身。(《深察名号第三十五》)

《深察名号第三十五》是董仲舒做的关于一些重要概念的辨名析理的“正名”工作,可以视为是董氏对于这些概念的基本理解。这段话是对于心的辨名析理,可以看作是董仲舒对于心的内涵的基本阐发。在董仲舒看来,把人软弱的、众多的丑恶留在内心,不使它表现在外,这就是心的作用。因此,从这个角度来说,心作为一个名称就是软弱的意思。如果人在接受自然之气而生的时候是纯粹善的、没有恶的话,那么心又为什么会软弱呢?我们用心的名字可以获得他人的实质,人的本质是有贪婪有仁爱(即有善有恶),仁爱和贪婪两种属性是一起在人身上表现出来的。从董仲舒的这段描述来说,他主要说了两层意思:首先,从人的角度来说,人天生具有善恶两种属性(仁贪之气两在于身),这就说明,对于人来说,善恶的可能性在其一出生的时候就是相伴而来的,这就是本性,董仲舒所谓“如其生之自然之资谓之性。性者质也”(《深察名号第三十五》)。其次,针对人的这种天生的本性,董仲舒认为人心的作用就是栣,而栣就是把恶的一面掩盖在内,不表现出来。这种对于恶的“栣”,对于个体来说,无疑也是一种道德修养的过程,是一种抑恶显善的过程,这是人之为人的行为要求。换句话说,董仲舒希望通过教化的方式,来使得人不断放弃恶(即情欲)的一面来实现善,所谓“天有阴阳禁,身有情欲栣,与天道一也。是以阴之行不得干春夏,而月之魄常厌于日光。乍全乍伤,天之禁阴如此,安得不损其欲而辍其情以应天。天所禁而身禁之,故曰身犹天也。禁天所禁,非禁天也。必知天性不乘于教,终不能栣。察实以为名,无教之时,性何遽若是。故性比于禾,善比于米。米出禾中,而禾未可全为米也。善出性中,而性未可全为善也。善与米,人之所继天而成于外,非在天所为之内也。事在性外,而性不得不成德”(《深察名号第三十五》),从这个说法来看,心解释为栣,而其具有的道德教化的意义是十分明显的,或者我们可以直接说,在董仲舒这里,心的意义就是出于道德教化之需要的,道德教化是心所具有的首要功能。

在这样对心的基本设定之下,我们可以很明显地感觉到董仲舒的道德立场。而在董仲舒的论述中,还有两个非常明显的、值得关注的对于心的表述:

今我君臣同姓适女,女无良心,礼以不答,有恐畏我,何其不夷狄也!(《楚庄王第一》)

《春秋》之道,大得之则以王,小得之则以霸。霸王之道,皆本于仁。仁,天心,故次之以天心。(《俞序第十七》)

在这两段话中,分别提到了良心和天心,很明显是具有道德属性的心。良心的概念无需做太多的诠释,自孟子言良心,“虽存乎人者,岂无仁义之心哉?其所以放其良心者,亦犹斧斤之于木也”(《孟子·告子上》),很直接就是一个道德的概念,即如朱子所言“良心者,本然之善心,即所谓仁义之心也”( 朱熹《孟子章句集注》)。在中国传统的文献中,对于良心的理解,大体是如此,董仲舒这里也不例外,用良心一词,实际上也就强化出心所具有的这种道德涵义。而第二段话,则是很直接地把仁爱之道与心联系在一起,而且,这里的提法是“仁,天心”,这就意味着仁爱是天心的本质,或者说,就是天心的象征,这跟儒家传统中所言的天是纯粹至善,基本的理路是一致的,也就是说,在董仲舒这里,天无疑是具有道德属性,天心就是仁,由此,副天数而来的人心,必然也是具有仁爱的本性的。而无论是王道或者霸道,即无论政治上的成就如何,都与仁爱具有直接的联系,这样,也就在道德与政治之间建立了直接的联系。

从董仲舒对于道德之心的强调,我们可以很清晰地感受到董仲舒思想的基本价值立场,那就是儒家的精神价值。虽然,董氏的系统极其庞杂和繁琐,但是,究其价值底色,依旧是在儒家的精神立场上来展开的。董仲舒对于心的这种道德属性的阐释,其意义大体上有两个:首先,非常直接地表明了董仲舒对于儒家精神价值的继承;其次,董仲舒的这种继承,也直接影响到了后来在思想史的传统中,以道德来言心的儒家基本理路。

二、情感之心:天人相应之表征

董仲舒的思想,我们通常都会以天人感应来界说①谢遐龄老师在新近的文章中认为董仲舒的天人感应实际上是以天道来约束天子的宗教学说,而谢老师也认为董仲舒提供的儒学宗教性显著,但本身不是宗教,而是神学(参见谢遐龄《董仲舒给儒家的定位:宗教还是神学?》,《衡水学院学报》2019 年第3 期)。笔者一直认为,董氏的思想为一神学政治的形态,这适合秦汉以来大一统帝国的基本需求。,这也是董仲舒在传统社会中(尤其是政治哲学中)产生的最为深远的影响,在回答汉武帝的策问中,董仲舒就很直接地说:

臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以观天人相与之际,甚可畏也。国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。(《汉书·董仲舒传》)

及至后世,淫佚衰微,不能统理群生,诸侯背畔,残贼良民以争壤土,废德教而任刑罚。刑罚不中,则生邪气;邪气积于下,怨恶畜于上。上下不和,则阴阳缪盭而妖孽生矣。此灾异所缘而起也。(《汉书·董仲舒传》)

《春秋》深探其本,而反自贵者始。故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方。四方正,远近莫敢不壹于正,而亡有邪气奸其间者。是以阴阳调而风雨时,群生和而万民殖,五谷孰而草木茂,天地之间被润泽而大丰美,四海之内闻盛德而皆徕臣,诸福之物,可致之祥,莫不毕至,而王道终矣。(《汉书·董仲舒传》)

臣闻天者群物之祖也。故遍覆包函而无所殊,建日月风雨以和之,经阴阳寒暑以成之。故圣人法天而立道,亦溥爱而亡私,布德施仁以厚之,设谊立礼以导之。春者天之所以生也,仁者君之所以爱也;夏者天之所以长也,德者君之所以养也;霜者天之所以杀也,刑者君之所以罚也。繇此言之,天人之征,古今之道也。孔子作《春秋》,上揆之天道,下质诸人情,参之于古,考之于今。故《春秋》之所讥,灾害之所加也;《春秋》之所恶,怪异之所施也。书邦家之过,兼灾异之变;以此见人之所为,其美恶之极,乃与天地流通而往来相应,此亦言天之一端也。(《汉书·董仲舒传》)

虽然,对于《汉书·董仲舒传》,尤其是关于天人三策问题,目前学界尚存在诸多的争议。但是,笔者认为如果就思想的实质来说,天人三策是可信的,因为首先它跟董仲舒的《春秋繁露》不存在抵牾之处,也就是说,在思想上是具有一贯性的;其次,从汉代的制度建构,以及秦汉以来对于“安宁之术”②“安宁之术”是在秦始皇二十六年,丞相王绾等人奏请始皇分封诸子的时候,即面临是采取郡县制还是分封制的争议时提出的。秦始皇下令讨论此事,李斯力挺郡县制,并认为“天下无异意,则安宁之术也”(见《史记·秦始皇本纪》)。安宁之术,可以被视为是大一统帝国对于制度和思想构建的一种期待,无论是秦还是汉初,都必须解决的问题。构建的基本需求来说,是合情合理的。当然,我们只需要将天人三策的文本做一个简要的分析,就可以看出董仲舒在这里所强调的政治制度建构的基本特点,后来我们通常把这种架构称为“天人感应,君权神授”,这在大体上是不错的。当然,需要简要指出的是,董仲舒在上引文字中亦涉及了“心”,而这两处(天心、正心)无疑都是道德立场的,由此我们也似乎可以说,董仲舒的政治神学是从儒家的立场出发,对于天人关系所做的一种重构,这种重构主要的立足点在于政治统治的需求、适应大一统帝国的需要①如果单纯从思想的层面来说,对于天人关系的这种神学性的重构,明显是对于孔子儒学精神的一种后退。但是,对于大一统帝国的制度和思想重塑来说,又无疑具有积极的意义。从这个角度来说,我们似不能以进步或者退步来评论孔子和董仲舒对于天人关系的重塑。因为,事实上两者是从不同维度来思考问题,必然呈现出不同的理论样态。。

董仲舒在天人三策中的这种立场,在他的《春秋繁露》中也可以说是比比皆是,比如在《阴阳义第四十九》中,董仲舒就明白地说:

天地之常,一阴一阳,阳者,天之德也,阴者,天之刑也,迹阴阳终岁之行,以观天之所亲而任,成天之功,犹谓之空,空者之实也,故清溧之于岁也,若酸咸之于味也,仅有而已矣,圣人之治,亦从而然;天之少阴用于功,太阴用于空,人之少阴用于严,而太阴用于丧,丧亦空,空亦丧也。是故天之道以三时成生,以一时丧死,死之者,谓百物枯落也,丧之者,谓阴气悲哀也。天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副,以类合之,天人一也。春,喜气也,故生;秋,怒气也,故杀;夏,乐气也,故养;冬,哀气也,故藏;四者,天人同有之,有其理而一用之,与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之,使喜怒必当义而出,如寒暑之必当其时乃发也,使德之厚于刑也,如阳之多于阴也。是故天之行阴气也,少取以成秋,其余以归之冬;圣人之行阴气也,少取以立严,其余以归之丧,丧亦人之冬气。故人之太阴不用于刑而用于丧,天之太阴不用于物而用于空,空亦为丧,丧亦为空,其实一也,皆丧死亡之心也。

这里很明显,董仲舒就是从天地的阴阳属性出发,来讨论人事与天道之间的关联,而天人之间的感应(或者说合一),就是因为天和人是同类的,人是依照天的原则形成的,所以,阴阳的原则既然是天运行的基本原则,必然也就是人事的行为模式,所以,“故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之”。而这种天地之道,具体来说,就是“天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副,以类合之,天人一也。春,喜气也,故生;秋,怒气也,故杀;夏,乐气也,故养;冬,哀气也,故藏;四者,天人同有之,有其理而一用之,与天同者大治,与天异者大乱”,这段话的重要之处,就在于董仲舒在论证天人相应的时候,是用喜怒哀乐这种情感的属性来说的,将春夏秋冬的四季变化与喜怒哀乐的情感变化联系在了一起。当然,我们可能会说,这是一种牵强附会的方式而已。但是,我们仔细思考一下,如果想要在天和人之间建立一种直接的对应关系,我们需要解决的最为棘手的问题是什么?那就是人是具有喜怒哀乐的,即人是一种情感动物,如果天人相应,那么,必然,人的情感,也是源于天的。所以,在这个意义上来说,董仲舒从阴阳消长出发,将春夏秋冬对应于喜怒哀乐的情感,不能不说是一种创意,由此,情感就成为了天人相应的直接表征。这样的描述,在董仲舒的《春秋繁露》中也是非常普遍的。

人生于天,而取化于天,喜气取诸春,乐气取诸夏,怒气取诸秋,哀气取诸冬,四气之心也。(《王道通三第四十四》)

心有哀乐喜怒,神气之类也。(《人副天数第五十六》)

情感之心的阐述,在董仲舒论心中,也是非常普遍的。这首先是基于人是一种情感的动物,这一点,是基于一个自明的事实。在董仲舒这里,要讨论人、谈论人事,自然是离不开对于人的情感性的注意。而人的情感性,究其根源来说,在于天,所以,把喜怒哀乐跟天的春夏秋冬连接在一起,实际上是从最为普遍的经验现象(情感)中找到了天人相应的根据。

三、认知之心:人对天意判断的根据

人具有认识和判断的能力,这是人区别于动物的一种非常本质性的能力,至少在早期的传统中,我们就对于人的这种能力,具有非常直观和深入的把握,比如在荀子那里。而且,如果从中国早期的思想传统来看,人的这种认识和判断的能力,不仅是人之为人的一个基础能力,而且这种认识和判断,更多指向是对于天意(或者道)的认识与判断。在董仲舒这里,如果我们强调董仲舒所构建出来的系统是天人感应,那么,有一个很直接的问题就会产生,那就是,人如何可以知道天意?人对于天意的认识和判断,在董仲舒所构建的整个天人关系系统中处于非常基础的地位。从某种意义上来说,如果不存在人的认识与判断,就无法形成天人感应这一理论的完满形态,即天人之间无法形成双向的互动关系①笔者认为董仲舒的天人感应是对于天人之间双向互动关系的一种描述,所谓双向互动指的是,从天的角度来说,是天意对于人事的决定性作用;从人的角度来说,是人对于天意的理解和遵循。天的决定性意义在于构建一种政治权力的有效性(政治的合法性来源),人对于天意的遵从则保证的是现实政治的有效展开。就这两个方向而言,前者实际上是一种政治理念的设计(政治形态的架构),而后者则是现实政治的保证。。

在董仲舒《春秋繁露》中,有一个非常特别的词组,叫做“知心”,从字面的意思来说,这很明显是一种认知和判断之心的表述,在《春秋繁露》中,“知心”出现了两次。

《春秋》之道,奉天而法古。是故虽有巧手,弗修规矩,不能正方圆;虽有察耳,不吹六律,不能定五音;虽有知心,不览先王,不能平天下;然则先王之遗道,亦天下之规矩六律已!(《楚庄王第一》)

天之道,出阳为暖以生之,出阴为清以成之。是故非薰也,不能有育,非溧也,不能有熟,岁之精也。知心而不省薰与溧孰多者,用之必与天戾。与天戾,虽劳不成。(《暖燠常多第五十二》)

《楚庄王第一》的这段话,有着比较值得深思的地方,尤其是对于“知心”的这个描述。首先,从词汇本身来看,“知心”是与“巧手”“察耳”并提的,这说明,“知心”是对于人的能力的一种极高的肯定;其次,这种“知心”就是人所具有的聪明才智,这种智慧内在于心,其功能就是对于先王之道的认识和判断。董仲舒认为,《春秋》之道就是奉天法古,而这个事情先王(圣人)通过对天道的理解,早就形成了一套应对现实经验世界的规矩和法则,而后世的统治,实际上需要解决的问题就是如何有效地理解圣人的制度和规范,所谓“故圣者法天,贤者法圣,此其大数也”(《楚庄王第一》),而理解圣人的制度、规范,其根本重要的一点即在于“知心”。从这个意义上来说,“知心”就是现实政治有效展开的保障。在《暖燠常多第五十二》中,“知心”的含义虽然和《楚庄王第一》略有不同,但实际上也是指的对于天之道的理解和把握。根据董仲舒的说法,天的规律就是阳气上升带来温暖从而使万物生长,阴气出现带来清爽并使万物成熟。因此,没有阴阳的相互熏染就不能生育万物,果实不饱满就不能成熟,这就是年岁的精华(天道的精华)。知道遵从天道这个道理,但是现实中却不清楚熏染与饱满哪一个更多,那么,必然会和天道相违背。与天道相违背的行为,即便是很辛苦,也是很难成功的。

从董仲舒上述两处关于“知心”的描述来看,“知心”实际上指的就是对于天地之心的理解和判断,即对于天地之道的理解,这在董仲舒的天人感应系统中是非常重要的。人能够遵从天意,就是因为人有认识和判断的能力,所以,董仲舒也很明确地说:“心有计虑,副度数也。”(《人副天数第五十六》)人的这种判断和认识的能力,就是用来副天数(遵从天道)的,这是天人感应的基础。

灾异以见天意,天意有欲也、有不欲也,所欲、所不欲者,人内以自省,宜有惩于心,外以观其事,宜有验于国。故见天意者之于灾异也,畏之而不恶也,以为天欲振吾过,救吾失,故以此报我也。(《必仁且智第三十》)

这段描述中,董仲舒就很直接地说明了人心的认识和判断能力,在于天人感应的政治系统中的作用形式。所有的灾异的出现,都是天意的一种表达。天意有其所期望的和不期望的,而哪些是期望的、不期望的,则是要人通过内心的反省和判断,然后通过外在的国家和社会事件的验证,才能采取正确的行为方式。因此,对于天意所表达的灾异来说,我们人应当是采取一种敬畏的态度而不是厌恶的态度。上天是想要制止我们的错误,所以用灾异来警告我们。在这里,很清楚,人的认识和判断的能力,是在人的意义上对于天意的一种判断和理解,也是天人感应的系统得以现实展开的基础。因此,在董仲舒这里,由于心所具有的这种认知和判断的能力,对于政治的现实展开具有根本重要的意义,所以,他也把这种意义上的心称为“本心”。

天有阴阳,人亦有阴阳,天地之阴气起,而人之阴气应之而起,人之阴气起,天地之阴气亦宜应之而起,其道一也。明于此者,欲致雨,则动阴以起阴,欲止雨,则动阳以起阳,故致雨,非神也,而疑于神者,其理微妙也。非独阴阳之气可以类进退也,虽不祥祸福所从生,亦由是也,无非己先起之,而物以类应之而动者也,故聪明圣神,内视反听,言为明圣内视反听,故独明圣者知其本心皆在此耳。(《同类相动第五十七》)

如果说阴阳二气是董仲舒所找到的人与天之间相应的根本所在的话,那么,对于所有自然、社会现象的判断,都是从这样的道理出发的,而圣人之所以是圣人,其所明了的道理也就是这样的道理。所以,所谓的本心,就是对于天道的认识和把握,而这在董仲舒的系统中具有着最为根本的意义和深远的影响,这也是董仲舒思想系统本身的要求。换而言之,如果在董仲舒这里要保证天人感应的有效运作,人心对于天道的判断和遵从就成为一个极为关键的因素,由此,本心的存在即是这种思想(制度)有效性的直接保障①本心,最早见于孟子,所谓“乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之,是亦不可以已乎!此之谓失其本心”(《孟子·告子上》),孟子的本心重在对于道德本性的一种描述,这与董仲舒的“本心”是不同的,董仲舒的本心是重在对于认知和判断能力的一种强化,这是由于两者在思想构建上的差异而导致的。当然,从本心的提法来看,无论是孟子的思路,还是董仲舒的思路,实际上都是要在人心的最本质意义上找到根据。。

四、主宰之心:“君”之地位的确立与政治架构

在董仲舒对于“心”的使用中,还有非常重要的一类就是作为主宰之心。主宰之心来源于何?从早期的传统来看,这主要是跟人心在人身上的特殊位置有密切关系,荀子很直接地解释过,所谓“心居中虚以治五官,夫是之谓天君”(《荀子·天论》),“心”的这种特殊地位,使得它在人身之中居于主宰和掌控的地位,“心也,形之君也,而神明之主也”“心不使焉,则黑白在前而目不见,雷鼓在侧而耳不闻”(《荀子·解蔽》),离开了心,人的种种行为就会失去根据,种种问题都会由之而产生。

董仲舒对于心的这种主宰能力的接受和阐发,也是非常直接的,因为从前文的讨论来说,如果本心是一种认知和判断之心的话,这种本心对于人的行为毫无疑问具有决定性的意义,从这个角度来说,由认识和判断之心延伸至主宰意义的心,是逻辑的必然②作为认知和判断的心,如果要对人的行为具有真正有效的作用,就必须是具有主宰意义的,因为这种决定性的作用才能真正表达心的认知和判断的意义。荀子对于心的讨论,很清楚也是这样一个脉络,我们在谈论荀子的心的时候,肯定不会忽视其对于认识和判断方面的阐发,但是,荀子也很直接地说:“心也者,道之主宰也。”(《荀子·正名》)所以,从这个角度来说,主宰之心和认知、判断的能力,是直接相关的,换而言之,认知和判断的能力,实际上就是主宰义的直接表达。。董仲舒对于心的这种主宰能力的认识,是非常直接的。

故君子道至气则华而上,凡气从心。心,气之君也。何为而气不随也,是以天下之道者,皆言内心其本也。故仁人之所以多寿者,外无贪而内清净,心和平而不失中正,取天地之美,以养其身,是其且多且治。(《循天之道第七十七》)

故养生之大者,乃在爱气,气从神而成,神从意而出,心之所之谓意,意劳者神扰,神扰者气少,气少者难久矣。(《循天之道第七十七》)

这是董仲舒在《循天之道第七十七》里面所提出的两段说法,在前段文字中,最为重要的就是“凡气从心。心,气之君也”,这话很直接地表明心在董仲舒思想系统中的主宰意义。如果我们说董仲舒对于天人感应的描述,实际上是一种气化宇宙论的路径的话,那么,在天人关联的意义上最为直接的作用就是阴阳二气,所以,对于君子之道的描述,董仲舒是从气的角度来阐发的,气的“华而上”就是君子之道的实现。但是,气只是一种外在的状态,或者说,气对于人来说,是被给予的。而人之为人的价值是要在整个宇宙生命的大化流行中占据主导的意义,这就是“凡气从心”的必要性,只有从心,才能体现出人的主导意义,而作为“气之君”的心,由此具有了无可争议的主导意义。在后一段文字中,“心之所之谓意”也是一种非常关键的定位,如果说前文确立的是心在于整个气化宇宙论中的核心地位的话,那么,这里讨论的是在人作为一个既定事实的前提下,人若要养生(养身),应该怎么做?这就必须要落实到心上来,但是,心可能是一个相对抽象的观念(尤其是作为主宰的存在),这个时候就必须从心的外在表现来入手,那就是意,于是对于意念的平复,就是从心的主宰意义出发的方式,就是对于人的精神的调适,也是养身的最为直接、有效的方式。

当然,在董仲舒这里,这种具有主宰意义的心,必须是唯一的,因为,只有是唯一的,才能是真正主宰,也才能真正对于现实的社会、政治行为是有效的。

是故古之人,物而书文,心止于一中者,谓之忠;持二中者,谓之患;患,人之中不一者也,不一者,故患之所由生也,是故君子贱二而贵一。人孰无善,善不一,故不足以立身;治孰无常?常不一,故不足以致功。诗云:“上帝临汝,无二尔心。”知天道者之言也!(《天道无二第五十一》)

这是董仲舒一段比较有趣的对于主宰之心的讨论。董仲舒的讨论是集中在“忠”和“患”字上,从文字的形式来看,“心止于一中者,谓之忠;持二中者,谓之患”,这是两个字在字形上所具有的差别,但是,这种差别不仅仅是具有形式的意义,而且具有着深刻的义理上的内涵。在董仲舒看来,“患”之所以为“患”的关键就在于人的中心不一,不专一故而有患的产生。由此,董仲舒引申到了君子之道,君子之道的可贵就在于专一,而对于所有有二心的行为方式,君子都是予以鄙视的,《诗经》所言,恰好表达了内心之专一,对于人所具有的根本性的意义。而且,这种专一,不仅是道德(善)得以实现的根据,也是社会治理得以维系的根本。所以,在这里,其实董仲舒对于作为主宰意义的心给出了非常直接的限定,那就是必须是专一的。心之专一,也是心之主宰力的最有效的表达形式。而这个,在董仲舒的政治架构中,具有着更为直接的意义。

为人君者,居无为之位,行不言之教,寂而无声,静而无形,执一无端,为国源泉,因国以为身,因臣以为心,以臣言为声,以臣事为形,有声必有响,有形必有影,声出于内,响报于外,形立于上,影应于下,响有清浊,影有曲直,响所报,非一声也,影所应,非一形也。故为君,虚心静处,聪听其响,明视其影,以行赏罚之象。(《保位权第二十》)

气之清者为精,人之清者为贤,治身者以积精为宝,治国者以积贤为道。身以心为本,国以君为主。(《通国身第二十二》)

君者,民之心也,民者,君之体也;心之所好,体必安之;君之所好,民必从之。故君民者,贵孝弟而好礼义,重仁廉而轻财利,躬亲职此于上而万民听,生善于下矣。故曰:先王见教之可以化民也。此之谓也。(《为人者天第四十一》)

在这里,董仲舒对于政治进行了一种非常直观化的描述,即用身体来比喻政治。在这样的视角中,“君者,民之心也,民者,君之体也”,这就意味着,在政治结构中的君和民,实际上就是人的心和身的关系。这样的设定对于政治结构来说,有什么意义?从最为直接的角度来说,心君同构的这种政治建构①心君同构的政治架构形式,从先秦以来就是一种非常普遍的尝试、探索。在《管子》《荀子》那里实际上都有非常明显的表述。在笔者看来,如果从先秦两汉的思想史来看,从先秦时代对于心君的讨论,到董仲舒对于心君同构的政治系统的架构,大致可以说是有三个很重要的理论源泉。儒家对于心的中心地位的讨论、黄老对于君心一致的设定以及董仲舒最后在政治架构上的完成。关于此话题的讨论,尤其集中在秦汉之间,包括黄老在内的很多思想资源,都涉及了这一话题。从历史的脉络来看,心君一体的政治结构,可能对于大一统的政权来说,是最为恰当的选择。,为秦汉以来的大一统政治形式找到了最佳的论证、解决方案,政治的有效性(或者说君主的权威性)在心君一体的背景下可以得到非常有效的解决,后来传统时代的大一统政治,之所以是以董仲舒的儒学作为基础,从这个架构的角度来说,是非常直接的结果。从上述所引的几段论述来看,董仲舒主要在讨论几个关键的问题。首先,心在身上的主宰义,决定了君在政治中的绝对权威性,董仲舒所言“为人君者,居无为之位,行不言之教,寂而无声,静而无形,执一无端,为国源泉,因国以为身,因臣以为心,以臣言为声,以臣事为形”,无疑是对这种政治统治有效性的一个直接的描述①当然,很清楚的是对于君的特点的描述,董仲舒在很大意义上采用了黄老的观念,以黄老对于君的描述,来作为其思想系统对于作为“心”之君的表述。;其次,如果君是心,民是身,那么,政治的有效性即在于心所要采取的具体方式,这也是教化之所以能够产生作用的原因所在。

从这个角度来说,我们甚至可以说,董仲舒对于政治统治的架构,事实上就是建立在以心身关系为隐喻的背景之上,所构建出来的心君一体的政治形态。这种政治形态之所以是非常高效的,就是因为,它的基点就是心具有主宰身的功能。由此,一个政治制度的形式,实际上就是对于身体的运行机制的模仿,关于这个,董仲舒其实作了非常深入、详细的描述。

一国之君,其犹一体之心也。隐居深宫,若心之藏于胸;至贵无与敌,若心之神无与双也。其官人上士高清明而下重浊,若身之贵目而贱足也;任群臣无所亲,若四肢之各有职也;内有四辅,若心之有肝肺脾肾也;外有百官,若心之有形体孔窍也;亲圣近贤,若神明皆聚于心也;上下相承顺,若肢体相为使也;布恩施惠,若元气之流皮毛腠理也;百姓皆得其所,若血气和平,形体无所苦也;无为致太平,若神气自通于渊也;致黄龙凤皇,若神明之致玉女芝英也。君明,臣蒙其功,若心之神,体得以全;臣贤,君蒙其恩,若形体之静而心得以安。上乱下被其患,若耳目不聪明而手足为伤也;臣不忠而君灭亡,若形体妄动而心为之丧。是故君臣之礼,若心之与体,心不可以不坚,君不可以不贤;体不可以不顺,臣不可以不忠。心所以全者,体之力也;君所以安者,臣之功也。(《天地之行第七十八》)

这就是一种很完备的心君一体的政治结构的描述,也是董仲舒政治架构中非常具有特色的和影响力的内容。我们也完全可以视为心君一体政治形态的最为典范的样本,如果就其在传统政治社会中的影响来说,这样的判断,应该是不为过的。

五、小结

从上述对于董仲舒在《春秋繁露》中关于“心”的使用来看,我们可以很清楚地知道,心不仅在董氏的作品中屡屡出现,而且,对于董氏思想系统建构来说,心具有非常独特的意义。

从董仲舒对于“心”的使用来看,有几个层面需要注意。首先,董仲舒对于心的使用,大体上是延续着儒家以道德来论心的传统,这个可以很直观地表明董氏之学的儒家立场;其次,在情感、认知与判断以及主宰之心的意思上,虽然这些提法,在董仲舒之前就比较普遍,但是董氏仍然做了非常有独特意义的发挥,这是我们在理解董氏思想的时候不能忽视的地方。

而心这个观念的使用,对于董氏思想建构来说,有着两个方面非常重要的意义。首先,对于董氏天人感应的思想系统来说,心具有关键性的影响,心的情感维度是天人沟通的基础、表征,也就是说,我们何以能够谈论天人相应,那最为直接的就是一种情感的相应表达;而心的认知和判断的能力,则是董氏天人感应思想之所以可以成为一个双向互动结构的关键所在,也就是说,正是在人心对于天道的认知和判断上,这个思想系统才能够积极有效地落实于现实社会。其次,如果从传统政治形式的架构来说,董氏对于心的主宰义的强调,具有非常重要的意义,正是在心的主宰义之上,董仲舒对于心君一体的政治形态作了最为完善的架构,而这对于传统政治来说,具有根本性影响。

所以,从对于心的使用来看,董氏之学无论从哪个层面来看,都是和心有着密切关联的,当然,这本身就是中国传统思想的一个极为深刻的维度。董氏对于从功能意义上来使用心,可以说,在中国思想史上作了最为完备的论述。当然,之所以强调董氏对于心的使用是功能意义的,是希望跟宋明(尤其是阳明)以来对于心的那种本体意义的使用区分开来。这样的区分也是必要的,因为功能之心更多侧重于形而下的制度性构建和现实生活的引导,而本体之心,则更多是侧重在形上学意义上的拓展,心学之成立,也是在这个角度上说的。从这个意义上来说,不存在董仲舒的心学,而存在董仲舒对于心的阐释和使用①张丰乾兄曾提出董仲舒的“心学”这个说法,而从其讨论的形式来看,主要侧重的还是心在董氏思想中的功能性意义。(参见张丰乾《董仲舒的心学:以其引<春秋>与<诗>为基础的探讨》,《衡水学院学报》2017 年第6 期)。但是,对于董仲舒关于心的讨论和使用,是学界非常忽视的一个话题,这倒是值得注意的。我们常常关注董仲舒从天人感应的角度对整个政治哲学的架构,而忽视了两个重要方面的问题。首先是,中国传统思想对于心的讨论是密切的、频繁的,作为中国思想史上的重要环节,董仲舒理应不会忽视心;其次是,董仲舒文献中有大量围绕心展开的论述,而这些论述,实际上对于董氏思想系统来说,具有非常直接的意义。

因此,本文对于董仲舒思想系统中心的问题的讨论,实际上是想以这样的方式来呈现董仲舒思想的丰富性和创造性。在此基础上,也可以呈现出中国古代思想传统中对于心的问题关注的维度的丰富性和复杂性。

——记董氏膏方微商爱心团队