傅熊湘《红薇感旧图》题咏与红薇戏曲的互动呈现

一、《红薇感旧图》的图像呈现及历史背景

多数的南社征题题咏只存标目,似乎被认为是“孤芳自赏”的休闲文学,并未得到较大层面的关注,也尚未进入到文学经典化研究的视野。不过,有两幅图的关注度较高,它对文学的影响较大,风云气势已席卷了整个南社天空,吸引了众多的观赏者伫足、品鉴和评说。一幅是柳亚子的《分湖旧隐图》,另一幅则是傅熊湘的《红薇感旧图》。

傅熊湘(1883—1933),字文渠,号钝安、屯良、钝庵、屯艮、红薇生等,湖南醴陵人。1906 年加入同盟会,是南社初创的重要人物。1924年,主持南社湘集,任社长。他著作等身,尤擅长诗歌,作品多选在《南社丛刻》,撰有《国学概略》《国学研究法》《醴陵乡土志》《醴陵兵燹纪略》《离骚章义》《废雅楼说诗》等近百种著作。

除了学人身份,他同时又是喜谈革新、宣传革命的报人。曾创刊《洞庭波》,主办《竞业日报》,1912 年出任《长沙日报》总编辑。这些报刊都是宣传革命、监督时流的文化阵地。“作为受经学思想影响甚深的知识分子,在社会急剧变动的封建社会末期,能够表现出较强的进步思想和民主观念,与辛亥革命主流精神有许多相通的地方。”

傅熊湘主笔《长沙日报》时,对袁世凯进行抨击,论调与袁不合。湖南都督汤芗铭大肆屠杀黑名单人物,傅在名单之列,遭到通缉。“既以见忌袁氏,于二年十月被封,名捕余等。”傅不得不从长沙逃往家乡醴陵。在无人收留之际,通过朋友刘镜心(刘骧)的关系,被风尘女子黄玉娇收留,藏匿于妆楼。黄玉娇,字少君,寓所的名字为玲珑馆。二人在分屋而居的十余天生活中建立了情谊。后来傅觉得此非长久之计,遂隐居古庙。

历史背景是剧情展开的楔子,此后这种报恩式的情感逐渐上升为一波三折的恋爱史。在与黄玉娇结识的第二年,黄玉娇一度嫁人,然而被大妇所不容,很快逐出家门。玉娇返家后,此后几年间,她与傅熊湘有短暂的一年一会,直到1917年黄玉娇二度适人,从此二人再无相见可能,这一恋爱关系才有了结。

在黄玉娇嫁人之际,傅熊湘写有《红薇感旧记》,“此集丁巳春于长沙写定,旋报馆为忌者所焚,文书荡尽,遂与俱焚。明年秋,乃求社刊及报纸所存者录之。又得亚子助余搜讨,故以无失。录成因付亚子,以初写时属寄副本未及也。两年来故乡被兵,乱离斯瘼,身经百劫,万念俱灰。而亚子笃念旧盟,固以斯集属就海上校印,刊资悉出其助。高谊可感,匪独平昔纲罗文献,激扬风义之盛心也。”

由上可知,《红薇感旧记》文本经历了艰难曲折的保存过程。在袁世凯失败文网解除之后,傅氏重返报社,然而报馆却遭遇段祺瑞部下吴光新的恶意焚烧,诗人随身携带的《红薇感旧记》化为灰烬。在柳亚子的帮助和资助下,1919年《红薇感旧记题咏集》刊印,补录的作品得以重生。《题咏集》印数不多,仅刻印数份,赠与同人。

《红薇感旧图》复原了傅熊湘和黄玉娇初次相见相识的场景。《红薇感旧图》共两幅,第一幅的作者为黄宾虹。黄宾虹(1865-1955),字朴存。祖籍安徽,出生于浙江金华。擅画山水,南社成员。题咏创作的时间为民国八年(1919),黄作内容(图一)是“坡麓间结屋数椽,高树荫覆,古衣冠人偃坐其中,作谈笑状。”此画描绘的是坡麓野景,杂树、山峦、逸人处于玄妙自然的世界和空灵的意境中。减笔画法和点苔技法运用到位、自然,艺术风格气韵潇洒,体现了黄宾虹对山水画的深刻理解。图上有题咏诗《为傅熊湘作红薇感旧图并诗》:“高馆移栽宫样花,不随凡艳斗春华。他年合抱婆娑树,几辈秋风怅日斜”。

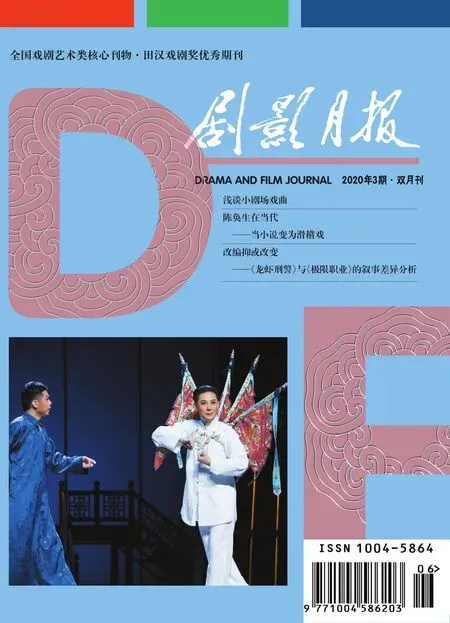

黄宾虹《红薇感旧图》

第二幅为南社成员蔡哲夫所画的《红薇感旧图》(图二)。蔡哲夫(1879-1941),原名守,字成城,号寒翁,广东顺德人,著有《寒琼碑目》《寒琼金石跋续》《漆人传》《印雅》等。蔡哲夫在主笔《国粹学报》时,曾绘有历史人物肖像和博物图画。蔡作《红薇感旧图》画风疏旷,内容是“蕉竹参差,奇石兀立,长廊接屋,短垣外缭,词人傍婵娟坐,古意盎然。”画作构图简省,却并非作者成就最高的作品。

蔡作补绘《红薇感旧图》题记曰:“乙卯秋七月十七日,予在泉唐吴子和陆贵真二女史家,为屯艮社友曾画是图。去年长沙之役,毁于火,今属补绩。回首四年间,吴陆二姝,亦不知何处去矣。吾之感旧,未审较屯艮孰深耳。蔡守哲夫并志,时己未三月也。”蔡哲夫初次绘画的时间为“乙卯秋七月十七日”(1915),“己未三月”(1919)即补绘时间。

蔡哲夫《红薇感旧图》

总的说来,两幅图的风格较为相近,皆为简洁古雅的传统绘画。画作内容也较为相似,描画的是傅熊湘、黄玉娇和友人坐在屋中谈笑的场景。唯一不同的是黄宾虹作品的焦点在荫覆高树,人物具有一定的隐蔽性;而蔡作却是一览无余,人物形象较为清晰。“坡麓”“蕉竹”“奇石”等清雅意象遮蔽了政治局面的气氛。

二、《红薇感旧图》的题咏内容

诗人用《红薇感旧记》短文为引子,贻书朋好,在社员中广征题咏,达到了“傅郎索句殷勤甚”的程度。《红薇感旧记》是题咏产生的触媒,亦是刺激题咏产生的元文本。《红薇感旧记》的传播,使社友们获得这一“公案”的详情。

《红薇感旧记》凄馨哀艳,文体的特征使傅黄二人的情感路线更为清晰:“征衫渍泪,是平生未报之恩;倦鸟投林,动鸟鹊无枝之叹者乎?又况青春易尽,絮飞知向谁家;绿荫将成,子结便应枝满。”在众多好友中,作者首先把《红薇感旧记》寄示柳亚子。柳亚子读完后,感动于实人奇事,创作了长诗《玉娇曲》(节选):“痛哭当年识贾生,变名此日同张禄。烽火仓皇走避兵,株连钩党梦魂惊。谁知覆地翻天际,别有盟山誓海情。佳人少小生南国,玉娇小字传乡邑。一自天钟第一流,湘花湘草无颜色。佳侠含光本性成,桃花剑底独关情。红颜别擅凌云气,素手能弹变徵声。望门投止文章伯,一见无端情脉脉。本来苏小是乡亲,何况香君重逋客。枇杷门巷受恩身,好作桃源暂避秦。金屋翻教营复壁,玉钗亲典为留宾。贾生年少工词赋,宾从翩翩各殊度。明灯华烛屡寻欢,檀板银尊不知数”。

依此题材,柳亚子一共创作了五首题咏,并为之作序。社友们热衷于题咏活动,随后进行着接力式创作,在图绘和文学的艺术载体中自由切换。社友们“已读《红薇感旧记》,又睹《红薇感旧图》”。题咏的产生与南社群体唱和活动也不无关系,“和柳亚子、文湘芷、文斐、钟藻、罗剑仇等社员频繁活动,举行数十次雅集,均有诗咏其事。”

《红薇感旧记题咏集》为傅熊湘抄录整理而成的专题作品集,成书于1919 年。书籍封面题签者为余天遂。余天遂(1882-1930),字祝荫,号荫阁,江苏昆山人,南社成员。内页为章訚与刘三题写。

《题咏集》分诗、词、文、曲几类体裁,蔚为大观。收入凡诗一百六十八首、词十首、曲四首、文两篇(蒋万里、汪兰皋)。题咏者近百人,多为南社成员。序文作者主要有柳亚子、汪兰皋、蒋万里;诗作主要有柳亚子、高旭、胡石予、王大觉、高吹万、姚石子、叶楚伧、胡朴安、周芷畦、凌莘子、李洞庭等人;词有王西神、叶中泠、邵次公、张素、许观、陈蝶仙及宋痴萍等人。曲作者有吴梅。

纵览精彩纷呈的百余首题咏,主要蕴含了以下三个方面的意义。

一是塑造了美丽的新式侠女形象。

从小照看,黄玉娇衣着朴素,眉清目秀,气质与勾栏之人不同。高燮题咏认为她“玲珑妩媚颜如玉”。孙璞题咏《玉娇曲为钝安赋》:“娥眉娇小生南国,侠骨天生绝世姿”。在肯定外貌的同时,题咏者着重突出的是玉娇沉着冷静、侠义慷慨的英雄形象。柳亚子在《红薇感旧记》叙言中说“至玉娇以风尘弱女子,能慕柳车复壁之所为,风气已足千古。”秦刚武题咏“千秋儿女半英雄”“哪知金粉情怀里,竟具黄衫侠士肠”“笑他威重黄金钺,反把阴符让女豪”。田星六题咏“侠义爱情合一传,倏而儿女倏英雄”。王大觉题咏“英雄女侠一时遇,奇才绝色两相慕”。张平子题咏“玉骨侠为魂”。宋叔琴题咏“蛾眉饶有燕并气”。

再如诗句“红拂虬髯千古事,虞初断简至今传”“隔江有女侠相同,不事杨公事李公”也突出了玉娇的仗义侠气的个性。红拂是唐传奇《虬髯客传》中的女侠式人物,曾帮助李靖建功立业。傅熊湘居所隔江有红拂墓,而玉娇的节义与红拂相似。黄玉娇与柳如是的女性形象也较为相似,同为妓女出身,却都有着高洁的品行。题咏文本也多用媚香楼的典故去赞颂玉娇的风义之举。此外,近代历史上有很多与之相似的故事发生,如小凤仙助蔡锷、黄碧泉助马贡芳等。这些有情有义的风尘女子在英雄危难之际给予了帮助,有侠义之举,是机智勇敢的正义化身。新式“红颜-英雄”故事打破了英雄救美的常规观念,而是丽人救行侠的叙事方式。题咏把黄玉娇塑造为敢于担当、支持革命的侠女形象。她既存有女性柔婉的个性,也不乏刚劲的英雄气,具备觉醒的先进性。与古代妇女不同,逐渐脱离男性的附庸地位,间接参与了政治活动,已经向新女性过渡,她的美好品格、追求爱情和参与政治的勇气,展现了冲破历史局限的形象新质和独特魅力。

二是题咏保存和赞美了凄美感人、痴怨缠绵的爱情故事。

傅黄二人从初次相见,到红薇馆主人获救,再到次年玉娇适人,故事伊始就埋下了路途坎坷的悲情意味。而当“不容于大妇”的困境出现为相约提供机会时,又因为各种主客观因素使玉娇再度适人,除了短暂的相会时间,并无长期的相处。而这种感恩式的瞬时情感上升为深刻理性的感情,期间经过了岁月时间的磨洗、家庭恩怨的掺入和政治事件的催化。傅黄本是陌生人,却在一种未曾预想的情况下相识,是通过第三方朋友的帮助,在危难和困境中建立起的临时联系。而随着事件的加剧发展,逐渐成为彼此珍惜的恋人,“欲别不别意已痴”。玉娇不求回报,仗义侠心,而屯艮执着有情。在情感的顺理成章中,既受到了动荡时局的影响,又受到了双方皆有家庭的情感捆绑,“芳菲转眼奈何天,知是桃花已嫁年”。聚少离多的现实使他们没有缔结成完美的婚姻,然而红颜与英雄在漂泊芳华中却患难与共,找寻慰藉,从而指引了彼此的人生之路。当傅熊湘归醴陵再次寻找玉娇时,即有了刘郎迟暮的遗憾。二人的情感维系了近十年,红豆情缘往事才随红薇题咏的结集而结束。

爱情衍生的题咏很多,大都关注情感叙述。如庞独笑词《瑞龙吟·用清真韵题红薇感旧记》:“当时拥髻微吟,入门一笑,红鹃共语。绝似南都前事,媚香楼上,孤鸾,谁念酒边青衫,漂泊如故。”《前调·癸丑辟地作》:“欲写离愁一万重,可堪流水自西东。三更疏雨五更风。未办白头终有约,即抛红豆更何从。浮生踪迹似飘萍。”孙璞《玉娇曲为钝安赋》:“相逢恩深相见难”。“惟有如此情不断,一帘细雨说红薇”,“人生但念忧危日,更感同心缱绻时”(简叔乾)。

三是题咏确立了感伤的中心主题,反射出作品凄婉的艺术风格。

傅熊湘为黄玉娇写有多首情诗,如《玲珑馆词》十首和《后玲珑馆词》八首。《玲珑馆词》十首创作于甲寅年,即1914年。《后玲珑馆词》八首创作于丙辰年,即1916年。再如发表于《礼拜六》的《情诗》:“昔梦渺如烟,今颜艳如雪。欢情娇若云,浓意皎犹月。悲思各纷纭,踪迹久离别。所怀末由展,欲语焉可说…倩笑不再逢,佳会此终诀。”

“重提往事各情伤,伫息停消总断肠。”(《玲珑馆词》)姚大慈题咏:“人间各有低徊事,酹酒题诗一泫然”。高吹万题咏:“一时旧事堪追忆”。蔡哲夫题咏:“图成哀艳复荒凉,感旧怜新暗自伤”、“人生若大梦,往事迹已陈”(《题玲珑小影为红薇作》)。陈蝶仙题咏:“忧患余生尚在,最难忘,美人情重。”(《红情·用竹砖体题《红薇感旧图记》)。姚民哀题咏:“湘江呜咽,记当年影事,依稀仿佛”。

题咏写出了姻缘难续的怅然,“往事重论总可哀”。美人英雄的爱情在军阀混战、革命失败的历史背景中日渐虚弱,情感幻灭、浮世聚散和人事靡常是诗人一生苦尝的连绵不绝的愁绪。回首往事,既有劫后余生的惊险,又有心中无法排遣的痛苦与绝望。诗人使自己沉浸在低落的回忆之中,在小影形象的观看中获得重复的回味,情感的失败致使诗人的生活和文学创作充满着黯淡色彩。

之所以照片、图绘和题咏被完整保存、结集下来,是因为图像和文字早已幻化为爱人的灵魂。挚爱的女子总在诗人的脑海中重现,情谊也一直贯穿于血脉。自从认识玉娇的那一刻起,“红薇”二字犹如恋人的身影,伏贴在诗人的内心,所以诗人自此都自号红薇生。诗人每一次翻阅小影,是痴恋而不得的无奈,是追恋而渴盼相见的焦急,而这种无奈又伴随着对美好往事的咀嚼与回味。每一次翻阅图片,皆有可能残留着诗人内心的苦楚与挣扎。在这短暂的相会中,已融合了生与死,报恩与感恩,离别与相守的生命过程。在面对玉娇出嫁时,诗人的包容性展现了男人的胸怀。在面对玉娇被逐出家门时,却又没有丝毫的嫌弃。在几年的分分合合中,相聚过,离别过,直到再见作别。不论政治环境如何变化,处境如何危险,诗人并没有忘记这段情谊,忘记这个恩人,反而是把情感浓化于心,并内化为深厚的力量。主人公对待爱情的态度是开明而又理智的,从未黏腻过对方,牵绊过对方。几年之中,玉娇的身份变了,但诗人的情感丝毫无变。“理解与同情”已然描绘出真正爱情的高位构图。一段故事,随即引发了南社社员的无尽感慨,也许是引起了朋友的强烈共鸣。每个人心底应当都有一朵盛开或凋零的红薇,每个人都期盼红薇花是盛开的,而不是凋零的。

从众多的题咏可以看出,题咏者认同这段故事,自然也弹拨起往事的心弦。当画家补画此图的时候,不禁想到吴陆两位女子。蔡哲夫《为钝根画红薇感旧图题四绝句》:“乙卯七月十七日,与携李陆、四娘贵真湖上访碑归,同读《红薇感旧记》,顿忆乙巳秋著书获戾,避地武林,柳意之殷勤。”题咏云:“十年斯地作亡人,柳意能教秋气春。同有美人恩未报,为图今夜一怆神。”可见题咏既是朋友对自己的密友式劝慰,也是对自己爱情标本的一次整理。

题咏集遭遇过烧毁,却又再一次被补齐,可见诗人多么喜爱这朵纸上的红薇。而感旧二字,既显示出丢失的怅然,又隐藏着执着的韧性。感旧记的故事描绘了复杂、深刻的现代爱情形式。故事富有悲剧色彩,二人虽然经历相遇相知,但最终难逃幻灭。诗人独自感受,吟诵着过去的温情,形成了一生的独白和诉说。在聚散的跌宕起伏和时空转移中,彼此都盼望遇到对方,却又一次次错过。在古代的爱情题材中,二元的情感叙述颇为多见,人物形象和故事情节也相对简单。而千年之后的这段有凭有据的实人实事,本身就凝练了明暗分明的线索和戏剧冲突,这也许就是戏剧产生的酵母。

三、《红薇感旧图》的衍生题咏——红薇感旧戏曲

围绕《红薇感旧图》,形成了诗、词、文、曲等多元的题咏文学作品呈现。与之前的题咏作品不同,《红薇感旧图》题咏增加了戏曲创作,凸现出题咏体裁的丰富性和艺术的张力。

这种艺术样式,有学者称之为题图曲。“这一类内容,无论在诗、词、曲中都出现得较晚。诗歌的起源很早,但题画诗在盛唐才开始出现;词在宋代极少用来题画;散曲在元代盛行时,也没有这一类作品。但是到了清代,却都一齐兴旺起来。清代的题图曲,据《全清散曲》粗略统计,竟有七十七位作者的二四七首(套);题剧曲也有九位作者的二十首(套)。这反映了清代文化的高涨和清人书卷气、艺术气的浓厚。”题咏和画卷不仅勾勒了正面美人像和侧面文人像,而且多文体题咏的文学影响也是深远的,达到了“传檄征题海内忙”和“一卷沧桑海内知”的程度。“较之感旧成文,征诗及远,则华实并茂,鸿篇盖彰。芬芳永存,娥眉不朽矣”。文图生成和保留了文学影象,并促成了文学经典化。

套数[题傅屯艮《红薇感旧记》]创作于1914-1916 年间,是吴梅利用课余时间创作的:“[前调]芙蓉香径,悔当初匆匆订盟。不合你望门投止误走到销魂境,泼残生浊酒红灯。既然是张禄辞家变姓名,怎樊川作客厮奚幸。又蔷薇满庭,又蔷薇满庭。看不见亭亭倩形,只剩得真真小影。”[双调玉娇娘]

张禄是名相范雎的化名,被人诬陷受尽摧残后,历经磨难后入秦,成为秦相。不论诗歌还是戏曲,诗人们都较多使用这一典故。一是因为傅屯艮和张禄的境遇有相似之处,都有逃离的含义,二是与唱和不同,社友在题咏过程中也有可能读过他人的诗作,所以这种用典的使用是相当频繁的。再如司马相如、杜牧以及红拂的典故在题咏中也较为常见。每一支曲子表达了一个事件进程:相遇定情——离别愁绪——改嫁。“看不见亭亭倩形,只剩得真真小影”。诗人反复借助图像回味这段个人情史。

戏曲具有较强的叙事性和传奇性,很大程度源自故事的跌宕。从玉娇嫁人不容于大妇被撵回玲珑馆,到傅熊湘获得自由后作《后玲珑馆词》定情,再到玉娇二度嫁人。戏曲的主线和辅线是很分明的,时事与情爱也铺排地相当紧凑。从脱险的由死向生,再到经历爱情的“由生至死”,故事本身就具备戏剧的冲突价值和悲剧美感。情感的难舍与难断,双层背景的迷离和转折,都使读者无法较早预测到戏剧的结局。定情片段场景的一步步重现,复沓叠回的曲词一字字道来,自然而然把爱情的眷念缱绻推向了极致。

上海籍南社社友姚鹓雏,写有《题红薇感旧记后兼示亚子》,而民国六年(1917)创作的《红薇记传奇》可以说是广义的衍生题咏,载于民国十二年(1923)《小说世界》第二卷第一期,卷首有编辑叶劲风按语。姚鹓雏(1893—1954),原名锡钧,字雄伯,江苏松江人。

卷首《自序》云:“旧岁傅子钝根有《红薇感旧记》之作,贻书四方朋好,索为题咏,坐懒废事,迄无以应。……不揣薄劣,衍为杂剧。”索题的要求提出之后,姚鹓雏并未马上应征诗歌和戏曲,而是迟迟未下笔,杂剧题咏属于滞后的创作。

戏曲家根据故事内容,进行着艺术的再创造。剧文对本事有较大的改动和补充,增加了作者不少的构思和想象。全剧虽然仅存一折,但可以根据情节,分为五段。每段情节紧扣,层层铺叙开来。第一段充当了引子的作用,是借行人之口,交代故事发生的背景。第二段讲傅红薇和玉娇相见的场景。本事中原是玉娇红薇初见,戏文中改编为曾经见过一次,并增添了“复壁藏匿”(即匿红)的构思。第三段讲傅红薇详述回顾宁调元的故事,为后一段蓄势。第四段是戏剧矛盾冲突最激烈的一部分,展现了玉娇面对搜查的智慧。第五段是逃脱搜查,二人互诉衷肠的情境。

在人物形象方面,作家在对旦角的塑造把握上,略有强化玉娇风尘女子身份的特性,但也熏染了女子的智慧和机智。从比重上说,女主人公的戏份多于傅红薇。在对“生”的塑造上,更多地是用曲词表现傅红薇坎坷的一生,但也没有强力突出英雄气概。相反,宁调元的形象较为突出,历史中傅宁是书院同学,傅是由宁介绍加入同盟会的,并与宁调元一起创办了《洞庭波》杂志,也为营救宁而积极奔走过。其他的次要人物也很生动,展现出不同人物的性格特点,如行人、侍儿、军警。特别是玉娇智斗军警的片段,既达到了讽刺反面角色的效果,也构成了激烈的冲突。从艺术特点上说,戏曲的叙事性较强,也不乏抒情片段。节奏把握紧张,反讽的手法自然。动作设置地到位细致,如“旦急拉生袖介”,往往把女子的聪颖一面赞扬殆尽。戏本唱词不多,曲白自然,语言精炼。整体风格典雅、优美,这些都是杂剧比散曲更细化描摹的体现。

题咏曲存《匿红》一折,“奴家黄氏玉娇,生长蓬门,蚤经离乱,流连道路,堕落勾栏。我适闻途人之言,说城中正在拿捕那傅红薇。奴家当口曾与红薇有一面之识,想他翩翩风度,是个裘马书生。如何竟遭罗织,正在替他担忧。你看那边厢来的正是傅郎,想他还未知情,不免要白投罗网。且住,待我唤他一声。倘能救的了他。”

正如作者所谈,作此曲时才二十四岁,他也自认为写的不理想。从总体看,《红薇记传奇》依旧是古典戏曲的模式,但也流于了才子佳人剧的窠臼,也没有渲染体现出傅红薇的切肤之痛。剧作家虽然以旁观者的视角写戏,但是出色之处是融入了近代历史事件和政治人物,记录了正义的抗争,揭露了军阀横行、兵戎相见的现象。作者学写元剧的痕迹较重,体现了曲学的修养。历史背景的阐述较多,但也有刻意记史的特质。

综上所述,《红薇感旧图》所诉说的不惟是个人的佳话,更是南社的佳话。《红薇感旧图》题咏的产生与传播离不开南社朋好的精神支持和文本参与,书信往还形成的题咏作品集合为南社社友的接受史。传统的绘画、传统的文献在民国事件的翻牌中得以激发和产生。在清末民初时局万变的政剧推演中,不仅需要有担当、有胆略的士人角色参与,更需要底层民众的觉醒和抗争。这即是《红薇感旧图》与红薇戏曲表达恰好提供了纵深感和文化感。