陈奂生在当代

——当小说变为滑稽戏

1979 年,刚刚平反的常州作家高晓声重新拿起笔杆子,写下了短篇小说《“漏斗户”主》,第一次出现了陈奂生这个人物形象,之后《陈奂生上城》《陈奂生转业》《陈奂生包产》……一发不可收拾。陈奂生成为了当代中国农民的代表,被誉为是继承了鲁迅国民性批判的传统,堪与阿Q 比肩,由此进入了中国经典文学形象的殿堂。

1991 年,高晓声写了《陈奂生出国》,作为“陈奂生系列”的完结。这篇小说反响平平,不复八十年代的“陈奂生热”。

1999年,高晓声逝世,陈奂生也逐渐淡出了人们的记忆,只存留在高校的学位论文中。

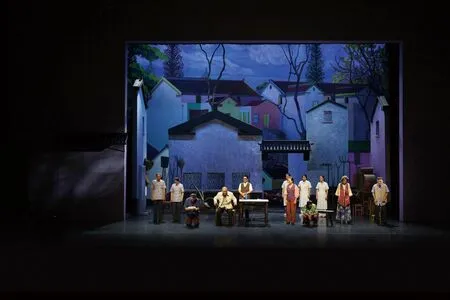

2018年,常州市滑稽剧团要把陈奂生搬上舞台,向高晓声家属取得版权,请来国家一级编剧王宏、常州本土编剧张军创作剧本,总政歌剧团一级导演胡宗琪执导,历时九个月,推出了一台大戏《陈奂生的吃饭问题》。

从《“漏斗户”主》到《陈奂生的吃饭问题》,时隔近40年,这40 年中国走完了欧洲400 年经历的路程,天翻地覆,风雷激荡,农民的境遇不一样了,人们看待问题的角度和心态也不一样了。陈奂生这个带有八十年代鲜明烙印的人物典型,重新树立在今天的舞台上,势必要经历一个当代化的改造和重新阐释过程。

一、人物:从鞭策到退守

戏一开场,主人公陈奂生喃喃自语:“吃饭是个问题,问题不是吃饭,不是吃饭问题……”

吃饭问题,是高晓声第一部《“漏斗户”主》的主题,从第二部开始,高晓声就让陈奂生摘下了贫困户的帽子,接连上城、转业、包产、当采购员、当种田大户、出国,去接触更多与时俱进的问题了。在滑稽戏里,吃饭问题却困扰、纠缠了陈奂生的一生,即便进入了互联网时代,他那种对于生存的忧患感、焦灼感始终不曾消失。因此在剧情上,滑稽戏与小说几无相似之处;在人物形象上,滑稽戏也仅仅是取了陈奂生这么一粒种子,有一点苏南农民的个性,但更多的是中国九亿农民的共性。正如戏剧评论家欧阳逸冰先生所说:“这不是改编,也不是续写,更不是移植,而是剧作家王宏、张军在陈奂生系列小说的土壤上独辟蹊径营造出来的新天地。”

在高晓声笔下,陈奂生是一条“投煞青鱼”。青鱼,是指他身胚结实,终日劳碌,像青鱼一样,尾巴一掮,向前直穿。前面加“投煞”两字,是指他做事没有方向,稀里糊涂,像青鱼落在网里,常州话叫“乱投乱投”。尽管思想意识上总是慢半拍,洋相百出,陈奂生还是踉跄地跟上了时代发展的步伐,又上城又出国,也算在改革开放的大潮里游了把泳。但到了滑稽戏里,这个陈奂生变成了收缩的、静止的,始终绑在他的一亩三分地上。周围人都在变,唯有陈奂生不变,语重心长地说:“农民的命在土地上。”他不再是“投煞青鱼”,而成了一根“定海神针”,以不变应万变。

同样的话在高晓声的小说中也出现过,在《种田大户》里,陈奂生在商品经济大潮中刚刚裤腿溅了点浪花,就退回到了土地上,种大田藏死钱,说:“我只配种田,别的都不是我做的。”高晓声将陈奂生的生存哲学概括为:“以不变应万变,更牢固地守住自己脚下这块土地。”对陈奂生这种牢固的土地情结,高晓声是痛恨的,视作国民劣根性,曾说:“陈奂生已经从‘漏斗户’的位置上起动了,他就应该加速前进,要帮助他摆脱托他后腿的绊脚石。世界上样样都要起变化,就连最硬的石头也在变,黄河那根名垂千秋的中流砥柱,也变成了三门峡大坝的基石。它一向徒有虚名,从来没有挽住狂澜,只会翻船害人。后来建了大坝,那黄河水,就算它从天外来,也无可奈何了。鱼龙泥沙,统统都被挡住。而陈奂生依然故我,太不像话。”一句“太不像话”,表达了高晓声对陈奂生们无法融入现代社会的“哀其不幸,怒其不争”的心情。但是在滑稽戏里,这种退缩变成了稳健,这种顽固变成了执着,落后分子的陈奂生头上升起了一圈圣徒的光环。他对土地的眷恋有如宗教般虔诚,对传统乡村伦理秩序的维系有如殉道般悲壮,被儿子称为“傻子里PK出的世界冠军”,最后却是支撑一家子的中流砥柱。相比之下他的子女们,一直紧跟慢赶着时代的步伐,结果要么破产,要么坐牢,最后还要靠父亲来救赎。陈奂生那令高晓声痛恨的“依然故我”,在戏里则是责任、毅力、信仰的代名词,使得他俨然是象征乡土中国文化的智者和仁者。

从鞭策人物汇入时代洪流,到赞赏人物留守故土家园,这种题旨的变迁,背后是社会的转型。在高晓声写作陈奂生的八十年代,中国刚开始轰轰烈烈的城市化进程,广大农民虽然背着不少负担,还是坚定不移地奔着四个现代化去了。到了21 世纪,城市化进程导致了乡村的衰落,大量农村青壮年劳动力逐年向城市转移,农村老龄化严重,出现了“空巢老人”“空心村”的现象。因此在国家政策层面上,从推动“打工潮”转向了扶持农民工返乡创业,建设美丽新农村。主流价值观的转向,相应也会反映在文艺作品上。但这并不是说《陈奂生的吃饭问题》就是为了迎合某一政策的应景作品,相反地,它并不试图制造道德榜样,一味褒扬,它的基调是现实主义的,亦喜亦悲,亦晦亦明,充满了复杂的情感。

二、立场:从批判到悲悯

滑稽戏里的陈奂生并不是一个高大的形象。他一出场的起点很低,作为一个全村没有女人肯嫁的漏斗户主,他跟一个要饭的傻子成了亲,就是为了大队里多分几份口粮。他活着的意义仅仅就是活下来,是一种最基本的动物性需求,谈不上人的自我价值和社会价值。这是一个被苦难压扁了的人,被生活卷着往前走,活得被动、粗糙而无奈。

这种人物特质,延续了高晓声原著里的形象。高晓声多次对农民的这种逆来顺受、缺乏觉悟表现出痛心疾首,说:“他们的弱点不改变,中国还是会出皇帝的。”尽管高晓声自称“农民作家”,称写小说是要替农民“叹苦经”,但是随着他声誉日隆,评论界都把他推崇为鲁迅传人,他的角色也在不自觉地向启蒙主义知识分子转换,这点在他后期的陈奂生系列中尤为明显。农民的忍让、忠恕、顺从,都被他视为奴性,责问道:“九亿农民的力量哪里去了?为什么没有发挥应有的作用?难道九亿人的力量还不能解决十亿人口国家的历史轨道吗?看来他们并不曾真正成为国家的主人。”

高晓声所处的时代,经济高速增长,社会剧烈变革,在他看来,农民到了做主人的时代,却还不是做主人的材料。也就是说,陈奂生们做主人的客观条件已经有了,现在的原因在于他们自己不争气,因此高晓声要不遗余力地鞭挞,催促农民觉醒起来。他表面上是悲哀的,是痛心疾首的,但心底里是乐观的,因为按照他达尔文式的进化史观,农民最终肯定是能坐到主人那个位置上去的,只是脚步慢了一些。如今,改革开放已经四十周年,中国成为世界第二大经济体,达到了高晓声当年不敢想象的高度。但是反观农民的生活,充满了巨大的差距和撕裂,区域之间的不平衡,个体生活的不平衡,思想观念的不平衡,甚至连梦想都不平衡了。我们今天的剧作家回望农民们这一路走来,唯有感叹一句:“中国的农民太不容易了!”他们放下了启蒙和批判的姿态,改以平等的视角,拉开一段距离,静观人物的喜乐与哀愁,聆听人物的呼喊与啜泣。

这一立场,在本剧对“滑稽”的运用上尤为明显。在小说里,滑稽是作者高晓声用来批判陈奂生们的武器,这种滑稽是嘲讽的、奚落的,有时甚至刻毒。在滑稽戏里,滑稽是陈奂生们用来苦中作乐的灵药,嘲讽变成了自嘲。陈奂生一开场就自嘲:“我陈奂生现在是吃不了饭了,中大奖了,食道癌,大夫说,晚期了……不说了,78 岁了,没病也是晚期了……”当无边无际的苦难压得陈奂生喘不过气来,他硬是从中挤出乐趣,让内心得到舒缓。滑稽,在这里成了人物的生存智慧,是人物经历苦难生活所必须的润滑剂和佐料。而剧作家也用滑稽稀释了笼罩全剧的悲凉之雾,与沉重的现实搭建起一种新的关系,从而获得了一份宁静、平和与宽广。

三、价值建构:历史理性和人文关怀

《陈奂生的吃饭问题》贯穿全剧的一个矛盾冲突,就是要不要卖地,改建生态农业园。

土地转让,是国家政策,村干部号召,子女期盼,众望所归,但是对陈奂生这样把地当命根子的老农民而言,是巨大的的心理冲击。集体和个人,进步和保守,陈奂生该如何选择?剧作家该如何选择?

历史的车轮滚滚向前,但历史的发展又往往是顾此失彼的,总会有个体被历史的大潮所拍打,不小心被卷进历史前进的车轱辘底下去。李泽厚说:“历史在悲剧中前行。”没有一段历史的发展是完全美好的,完全没有价值缺陷的,历史的进步必然以无数个体的牺牲为代价。作为剧作家,你是讴歌历史的发展,还是悲悼个体的牺牲,这就涉及到一个问题,即文艺理论家童庆炳所提出的“历史理性和人文关怀的二律背反”。

当今舞台上,有不少是歌颂经济发展和社会进步的,都是“幸福生活”“美丽人生”,台上的人物一派喜气洋洋,高扬的历史理性就是一切,个人的情感可有可无。与之相反,有的作品则将情感天平偏向“人文”一边,中心话语是“守望”,向往田园牧歌式的生活,认为现代文明破坏了人们诗意的栖居。问题是,当作者们一边享用着现代文明的成果,一边在向往田园牧歌,是否有矫情之嫌?历史还要不要前进?如果只有“人文”的单一维度,作品建构的精神大厦也会塌方。

我们看看滑稽戏里的陈奂生是怎么选择的,他最后还是签字卖地了,走进新时代了,但他不是喜气洋洋走进新时代的。作品最后这样写道:

村民陈奂生走了,离开了他又爱又恨的乡土……他什么都没有带走,又似乎带走了太多的东西……关于土地与吃饭的问题,村里的年轻人已无法理解,因为随着城市化的飞快发展,农村土地创造的价值在农民收入中所占的比例越来越少……在遥远的未来,也许传统意义上的农村、农民最终都会消失,可取代他们的又将是什么呢?

这就是人类的永恒困境,永远在新和旧、历史和人文之间徘徊,陈奂生无法选择,剧作家也无法选择,他所能做的就是还原出这种困境,表现出这种徘徊,并且从中张扬出一种诗性,让渺小的个体在历史的浩瀚星空中迸发出独有的人性光芒。滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》正是架构在历史和人文两个维度之间,双管齐下,烛照现实,扎扎实实地表现出了历史理性和人文关怀之间的双重张力。这一点,该剧和高晓声的现实主义精神是一脉相承的,并且有了进一步的发展和突破。