“小人物”范伟

01

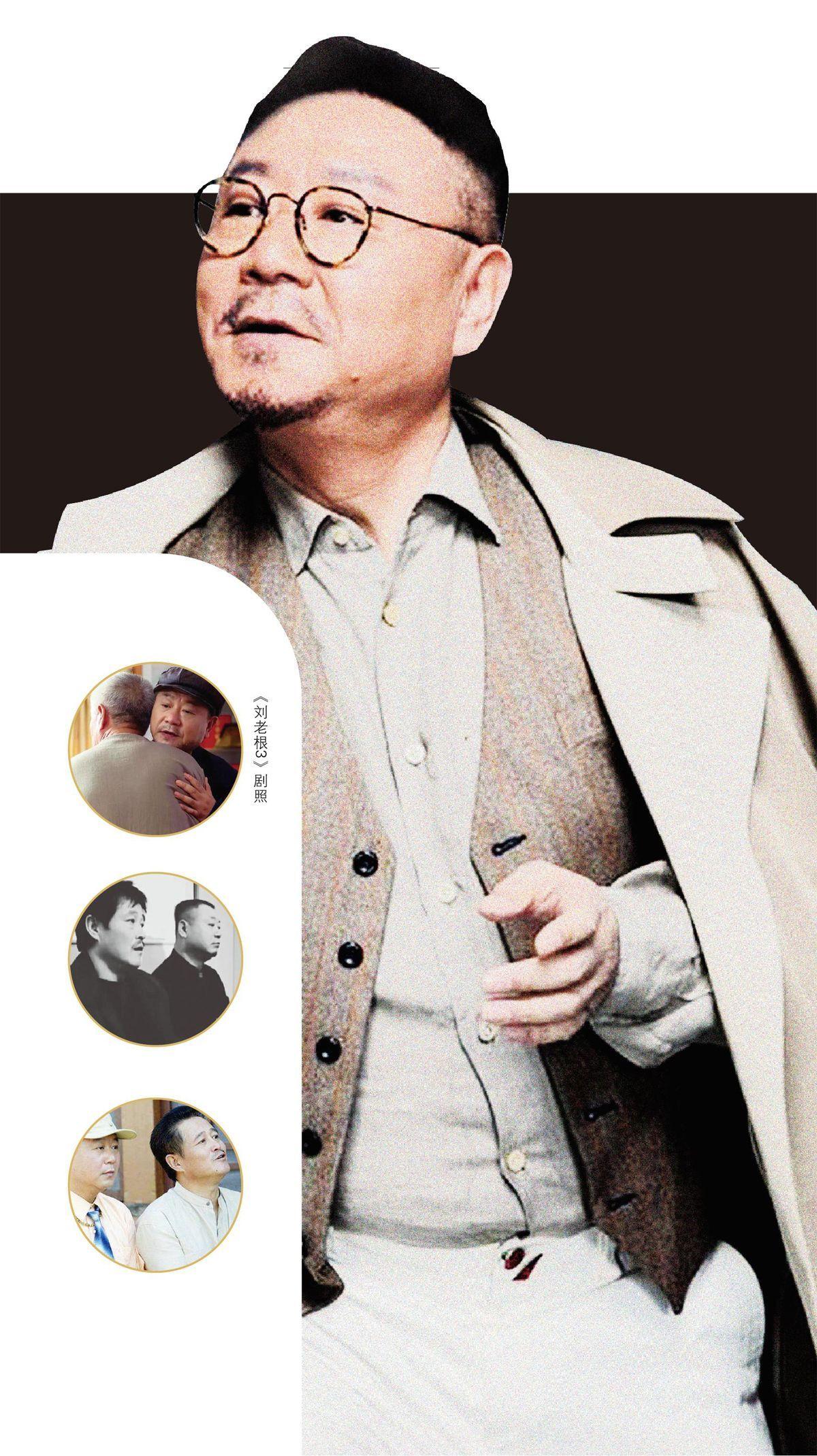

2020年,《刘老根3》再续前缘。尽管范伟只是作为客串短暂出镜,但他与赵本山在剧中的拥抱让人很难不为之动容。这场相聚是观众十几年沒见到的光景,它牵扯出的,是一个时代的结束和另一个时代的消逝。

很长一段时间,范伟的名字前面总会加上一个前缀“赵本山搭档”,他们曾经创造了一个全新的小品时代。

从1995年开始,在央视春晚的舞台上,赵本山和范伟一共有过9次合作,留下《牛大叔提干》《红高粱模特队》等系列作品,每部小品在当年的春晚中都可谓是万众期待的压轴之作。

《卖拐》和《卖车》几乎成了范伟演艺生涯的分水岭。范伟告别了过去小品里中规中矩的官僚形象的设定,转而切换到一个憨厚、笨拙的小人物,让入耳目一新。此时,范伟与赵本山无论是在角色上的互补设定,还是表演上天衣无缝的合作默契,都已堪称登峰造极。

小品之外,二人还合作了《刘老根》《乡村爱情》等一系列的农村题材电视剧。如果说赵本山的表演浑然天成,那么范伟的表演则真实风趣,不落下风。

在把握人物个性这一点上,范伟很精准。比如《刘老根》中的“药匣子”。过去东北农村有一类自诩“文化人”的村民,好学好说,胆小算计。明明一知半解,却把什么事都能说出一番道理来,又都弄得特别玄,俗称“大明白”。范伟便有这样的亲戚,他把这些特质和游医出身的“药匣子”融合在了一起,有意往角色厚度上加码,把狡黠算计、自作聪明的“农村知识分子”的形象表现得更有戏剧性却又不失真实。

这一角色的成功塑造,第一次让范伟尝到大红的味道。网上出了个“李宝库(药匣子)语录”,现实生活里,东北人也都能拿捏节奏、颤颤悠悠地模仿出两句“药匣子”的经典台词,如同今天人们热情地给予彪哥“弗洛伊德-康斯坦丁诺维奇·德彪斯基”的称号。

范伟的喜剧角色似乎没过时过。

虽说在前期,范伟主要是通过造型、动作、语言的设计来使得小人物更出彩,但从赵本山的一段话里,我们仍可窥探出范伟作为演员的跨越式成长:“1993年,刚合作时,范伟在我面前是个观众,看我表演,后来算个帮忙者,我说一句他帮垫一句,后来《卖拐》《卖车》‘药匣子‘彪哥,他和我是竞争,气势开始压过我。”

范伟热爱东北这片热土,但他也想要离开这里,去更远的地方,探更多的风景。2003年,为了儿子的教育,范伟下了决定——举家从沈阳搬至北京,而赵本山在其中也起到了助力作用,他帮助范伟顺利转到煤矿文工团。

02

2005年,赵本山和范伟一同出演了春晚小品《功夫》,此后便再无小品合作作品出现。外界一度孜孜不倦地挖掘范伟和赵本山“各奔东西”背后的猫腻,试图捕捉二人不和的蛛丝马迹。但事实恐怕是要叫人失望的——与其说这是昔日好搭档在合作上的一场决裂,不如说这是范伟对自己的一次反叛。

范伟对电影大荧幕的追求不是一时兴起,“你可千万别等到观众烦了你了,要烦了你的话,你往回找补,就像身体伤了元气,往回补可不好补。趁大家还没太烦的时候,咱们先转转,转转向。”

2003年,一部小成本文艺电影《看车人的七月》在寻主演。范伟读过剧本,非常喜欢,于是向导演安战军自荐。但导演犹豫了。

范伟自知身上带有浓厚的喜剧标签,他不急着去说服对方,而是用周到的创意和行动去证明自己。导演要求试一段拍婚纱照被摔,新郎往屋里走的戏。范伟把步子调小,一步一步地走,每步又似千斤重,像是在挪动。他的神态表情也尽是怅然若失,当中不乏无力反击的委屈与被动,就是这几步彻底征服了导演。“你能演,这几步就不是喜剧的走法,是正剧的节奏,全对。”

当往日的表演痕迹被去掉,范伟由扮演人物变为真正成为人物。

这部电影让范伟获得了第一个具有含金量的国际表演奖项——加拿大蒙特利尔电影节最佳男主角,这一年,他41岁。他找到了属于自己的战场,却也选择了一条远离名利场的归途。

2004年,中国共生产了212部电影,《十面埋伏》《功夫》《天下无贼》都挤进了亿元俱乐部,中国电影商业化大幕缓缓拉开,票房成为影视行业所有参与者的那根胡萝卜。

在这样的背景之下,范伟的选择显得不合时宜。

自出演《看车人的七月》开始,在此后的七年里,他主演的影片绝大部分是反映现实生活的小成本文艺片。他们当中有受尽窝囊气的平凡父亲,有守地爱财的农民,也有懦弱又悲情的翻译官。

导演黄建新曾说,“其实谁都知道,这种人物是最困难的。普通人的状态不是戏剧状态。”换言之,戏剧状态强调以情节和张力构成冲突,人物塑造依赖跌宕起伏的波折,而小人物不同,他更依靠无数个微乎其微的细节去塑造,更接近一点一点、丝丝相扣的感受。

这需要演员对外界和自己保持着高度敏感。

2008年,范伟在电影《耳朵大有福》里饰演一个赶上东北下岗潮的铁路退休工人王抗美——一个从时代的中心走向角落的边缘者。

王抗美的尴尬身份让他处于非常被动的窘境,他贫穷困顿,却又护着面子。一组镜头足以见得范伟的表演功底:王抗美在小卖铺单点一份面,指着自己的饭盒说“这里什么都有”。实际上他把一根鱼刺捞出来颠过来倒过去噜唆两遍,还要再调过来重新噜唆一遍,最后吐出来还要盯着看,确认没错过一丝鱼肉,才把头埋下去继续开垦下一块骨头。

范伟在聊戏时说过,“不管怎么把握,都不如你熟悉,一旦熟悉了这个人物,表情、动作、手势都是这个人。”一旦成为了角色,范伟的表演也灵活自如得多。

这部电影,让范伟成功提名金鸡奖最佳男主角,还揽下了“华语电影传媒”的影帝桂冠,但他的境遇并未因此改善。

这段时间,范伟感受到了聚光灯之外的冷落。现实向他展现了有别于鲜花和掌声的另一面:宣传这部电影期间,院校给安排的经常是百十来人的小播放厅,观众数量也并不多,范伟心里涌上一股说不出的凉意。

03

范伟显然不是一个天才型演员。在影视创作的每一个环节,他都用尽十分力气。而范伟的脸,是他得以把小人物演得出神入化的独特优势。范伟眼睛不大,头大脸圆,皮肤粗糙,个子也不出挑。这种长相的中年男人,在人群中并不少见。

也正是这种不起眼的外貌条件,为他塑造各式角色扩展了空间。留着胡茬,头发油腻不做打理,搭配灰头土脸的造型,一打眼就是一个退休铁路工人;穿上跨栏背心,梳着圆寸,低眉顺眼又佝偻着背,又是一个经济困难的单亲爸爸;剃去胡须,头发留长做三七分,再戴上眼镜,又是一个公职人员……

范伟不仅在外形上与小人物相似,他还自带一种不安与局促,局促会伴随小市民的精心算计,也会激发出一些不合时宜的幽默,简而言之,观众会相信,这是一张被生活碾压过的脸。

顶着一张如此生动的故事脸,范伟的气质、戏路都和小人物身上的特质十分贴合。而在生活里,范伟同样是一个非常平民化的“小人物”,他不愿意成为焦点,有轻微的社交恐惧症;为了顾及周全,做事也难免瞻前顾后。

酒场和综艺是范伟难以踏入的两个地方。外界对他很能喝的误解一度给他带来困扰,他不仅酒量不佳,还容易酒精过敏。

综艺带给范伟的是同喝酒一样的尴尬。外界对其喜剧的形象定位和他本身内敛低调的性格相悖,他也很难放开,因此,范伟几乎不参加综艺类节目。

于是,范伟便执拗地按照自己的节奏,不緊不慢地在人生道路上行走,不为他人或外界左右。与此同时,他也完成了理想的投掷,享受电影独特的美感——“电影允许微妙”。

范伟或许从未想过,在小人物世界里求索的自己一朝能赢得万众瞩目的荣誉。《不成问题的问题》又一次成就了范伟——这部改自老舍同名作品的电影,让他一举拿下金马影帝。

电影里,范伟饰演的角色丁务源主任精通人情世故。他犹如“多面人”一般八面玲珑,处事波澜不惊。而人物背后触及的是尴尬的中国式问题——深谙人情世故比务实工作更得人心。

范伟在接触导演之前不无担忧。如何把这样一个慢节奏的东西表现好、需要用怎样的方式……这些都是他在思考的问题。但与导演见面后,这些顾虑都消散了。

——“梅老师,我觉得,这得是个静水深流的东西。”

——“我想把它拍成黑白的。”

一方暗示,一方接招,二人心有灵犀,一拍即合。在创作中,范伟喜欢这种无需多少言语的默契。

事实上,在接下《不成问题的问题》时,另一部商业电影也同时找到范伟。档期撞车之下,他毫无犹豫地选择了前者。范伟曾说过,“《不成问题的问题》是一部容易被忽略的电影。生活中有很多容易被忽略的事,但你不能不做。”

不过,从以往的商业成绩来看,市场还没有准备好接受小人物的平凡故事:2006年《芳香之旅》票房100万、2008年《耳朵大有福》票房200万、2017年《不成问题的问题》票房700万……

而2014年,范伟作为配角出演的商业电影《道士下山》票房4.01个亿,2017年《绝世高手》票房1.01个亿。差距之大,难以逾越。

如今,58岁的范伟仍困惑着、挣扎着。

碍于年龄和戏路,他已经愈发感受到作为演员的被动性,寻找合适的、欢喜的角色也越来越难。但他的内心并未停止躁动,他似乎是一个孤独的求索者,勇敢又决绝。

小人物题材电影的春天不知何时能真正到来,但我们总该抱有期许,因为这不仅关乎着一个演员的演艺生命,更关乎角色背后的千万个孤独的个体能否被看见、被尊重,继而被拥抱。

无论何时,这,都不该是一个消失的命题。

摘自微信公众号“首席人物观”