遮天蔽日的梦魇——蝗灾

赵力

2020年2月,一场历史罕见的蝗虫灾害席卷东非和亚欧大陆。蝗灾会给中国带来什么影响呢?

成都华希昆虫博物馆收藏的内蒙古出土的1.65亿年前的蝗虫化石。

藏的内蒙古出土的1.65亿年前的蝗虫化石。

2020年2月17日,联合国粮农组织发布报告:西非、东非和南亚20多个国家已经受到蝗灾影响,索马里、巴基斯坦等国宣布进入紧急状态,以应对蝗虫灾害。蝗灾使作物生产、粮食安全和数以百万计人的生计受到严重影响。造成这次蝗灾的蝗虫数量犹如天文数字,有4000亿只沙漠蝗虫已经飞过红海到达伊朗、巴基斯坦、印度等西亚、南亚国家。

蝗虫属于直翅目蝗科,根据对化石(华希博物馆馆藏化石)的分析,蝗虫至少在1.65亿年以前就已经出现在地球上。关于蝗灾的记载、书籍汗牛充栋,从西伯利亚到北美,从中国的中原大地到非洲的撒哈拉沙漠,每一篇都描写了几乎一样的恐怖——蝗灾暴发时,大群的蝗虫乌云蔽日般铺天盖地而来,所到之处,它们咀嚼吞咽几乎一切绿色植物,一片狼藉,惨不忍睹。

沙漠蝗虫虽直逼中国,但难成气候

大规模的沙漠蝗虫群似乎已逼近中国。那么,这次沙漠蝗虫暴发会对中国造成大灾难吗?

在查阅了相关资料并结合我对蝗虫的了解后,我的初步判断是:现在暴发的沙漠蝗虫灾害,要到达中国还是比较困难的。

沙漠蝗虫喜欢的是干热气候,最高飞行高度只能达到2000米左右。喜马拉雅山脉东西绵延2400多千米,它的主干部分在中国和尼泊尔境内,平均海拔高达6000米,是一道天然隔绝屏障。目前蔓延至南亚的蝗虫群最多只会抵达喜马拉雅山脉的南坡,很难越过喜马拉雅山这种冰天雪地的高海拔山脉。蝗虫最多可能对察隅、墨脱等藏南低海拔地区有一些影响。

除了取道西藏外,沙漠蝗虫从云南入境的可能性也几乎没有。沙漠蝗虫面对中南半岛和我国接壤的云南边境大片的热带雨林时,很难适应这里大量降雨的气候。因为雨水会打湿它们的翅膀,让它们无法飞行。而且,沙漠蝗虫也并非什么植被都会啃食,它们啃食的主要是禾本科和莎草科植物,而热带雨林里绝大多数植物不是沙漠蝗虫的食物。所以这些沙漠蝗虫对云南应该也没有什么影响。

由于沙漠蝗虫对我国的环境“水土不服”,从历史上看,非洲沙漠蝗虫从未大量进入我国,即便少量到达我国境内,也早已是强弩之末,从未造成大的蝗灾。我国虽然是一个备受蝗灾影响的国家,但我国遭受过的蝗灾主要是由东亚飞蝗等本土种类造成的。

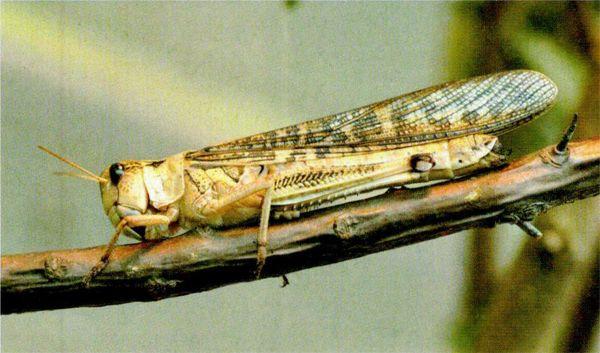

正在进食的沙漠蝗虫,它们啃食的主要是禾本科和莎草科植物。

我国历史上蝗灾频发

“飞蝗蔽空日无色,野老田中泪垂血,牵衣顿足捕不能,大叶全空小枝折。”蝗灾自古以来就是人类的梦魇。在人类历史上,蝗灾是位于水灾、旱灾之后,威胁人类生存的三大自然灾害之一。全球除南极洲、欧亚大陆北纬55。以北地区外,均可发生蝗灾,常年发生蝗灾的面积达4680万平方千米。对人类危害最严重的蝗虫为沙漠蝗,其最大扩散面积可达2800万平方千米,包括66个国家的全部或部分地区,约占全世界陆地面积的20%,受灾^口约占全世界人口的1/10。

在我国,自春秋战国以来的2600多年间,仅中原地区发生较严重的蝗灾就有800多次,平均每3年发生一次,而且每隔5~7年就发生一次大规模的蝗灾。

蝗虫不仅直接造成灾害,带来的饥荒还引发了无数次战争。由蝗灾引发的战争在历史典籍中可谓“史不绝书”,例如《后汉书》记载,在距今2130年前,汉帝因为蝗灾导致粮食歉收,便派大将掠夺南越小国,造成“蝗食人”的悲剧。

从有农耕以来,人类已经与蝗虫进行了一场绵延数千年的战争。在中国,早在两千多年前的《诗经·小雅·大田》中就有“去其螟媵,及其蟊贼”“田祖有神,秉畀炎火”的记载。宋代的苏轼在“秉畀炎火传自古,荷锄散掘谁敢后”的诗句中,更是形象地描写了古人用火烧和挖埋相结合的治蝗方法。

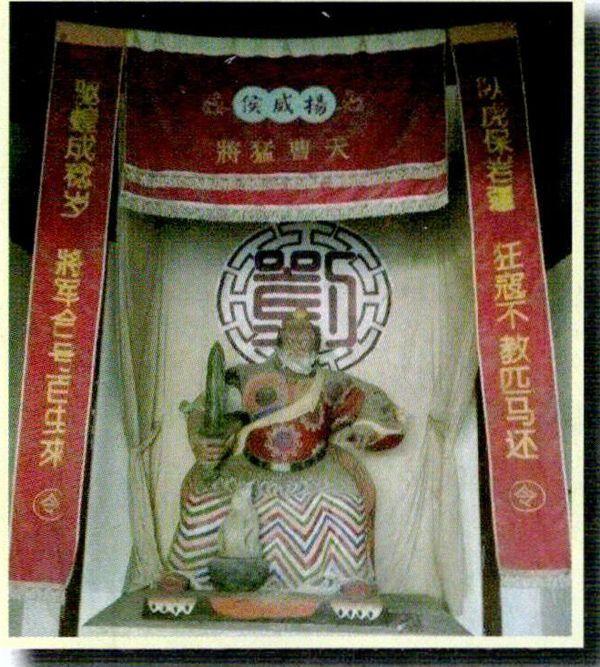

自宋朝以后,中国人总结了更多灭蝗的方法,如捕击法、火烧法、沟坎深埋法、掘种法以及趁清晨蝗翅露湿难飞用器具抄掠法等。明末清初更有大量的防蝗书籍问世。然而,人们的努力却收效不大,古人对蝗虫渐由恐惧转变为畏,把蝗虫与神祗联系起来。

在半个多世纪以前,蝗灾泛滥的中原地区依然存在诸多大大小小的“蝗神庙”。

仅仅在半个多世纪以前,蝗灾泛滥的中原地区依然存在诸多大大小小的“蝗神庙”,里面供奉着蝗头人身的“蝗神”。据说蝗神庙原本是观音庙,由于蝗灾泛滥,淳朴的农民们见无论怎么对观音大士烧香磕头都无效,不得不纷纷改弦易辙,杜撰出个“蝗神”作为新救星,美其名曰“大蝗神菩萨”。观音大士的法力既然敌不过小小的蝗虫,便只好下台,将庙宇也让给了蝗虫,靠边喝起了西北风。

我国对抗蝗灾具有悠久的历史,但是对象不是来自非洲或西亚、南亚的沙漠蝗。中国虽早就有沙漠蝗,但这些沙漠蝗都是散居的,造成的危害不大。沙漠蝗虫可以分为群居和散居两种类型,二者不仅居住习性有区别,而且它们本身就存在诸多差异。1982年,在我国西藏就发现了沙漠蝗虫,但西藏的沙漠蝗虫从来没有形成规模。我国的蝗灾,主要还是集中在黄河下游地区,尤其是河北、山东和河南三省。华中以南,蝗灾渐少。到了东南沿海,几乎完全沒有,故福建、台湾、广东和广西四省不曾有过“蝗神庙”。以史为鉴,也似可推断:这次沙漠蝗的推进极可能会止于我国边境,并不会大规模进入我国。

近些年来我国暴发的蝗灾

我国境内的蝗灾主要是由东亚飞蝗等本土种类造成的。如今,虽然已有飞机洒药的先进灭蝗手段,“飞蝗蚕食千里间,不见青苗空赤土”的恐怖景象似乎已经渐行渐远,但实际上蝗灾的梦魇并未真正消匿。当一般人对“蝗灾”这个曾令人心悸的字眼已感到有几分陌生时,蝗灾却会不时地突然再次降临。

在1949年中华人民共和国成立后,经过大力治理,在相当长一段时间内,蝗区大为缩小,蝗灾发生率也下降了很多。但自20世纪七八十年代以来,随着一些地方生态环境的退化,加上气候变暖等因素的影响,一些地方蝗灾又死灰复燃,甚至再次暴发。受灾地区遍及山东、河南、河北和天津,就连海南这样原本较少发生蝗灾的省份也发生了蝗灾,范围之广为半个世纪以来少有。我国发生蝗灾的蝗虫类型均为群居型东亚飞蝗。我们不妨看看2003年蝗灾的情况。

内蒙古:从6月开始,锡林郭勒盟、包头市、赤峰市等大部分地区出现蝗灾。蝗虫不仅侵蚀草原,而且飞进城里,一些街道上被车碾压致死的蝗虫满地都是。内蒙古草原蝗灾发生面积达1.69亿亩(1亩=666.667平方米),严重成灾面积8900多万亩。

河南:罕见夏蝗袭击黄河滩区及内涝蝗区,蝗灾面积之大、虫口密度之高,是该省25年来前所未见,发生面积达237.5万亩,一般密度每平方米100~300只,最高密度每平方米有蝗虫4000只以上,部分未收小麦被吃成光杆。

随着一些地方生态环境的退化。加上气候变暖等因素的影响。一些地方蝗灾又死灰复燃。甚至再次暴发。

我国发生蝗灾的蝗虫类型均为群居型东亚飞蝗。

新疆:新疆北部发生特大蝗灾,发生总面积为3005万亩,其中,重度灾害面积近1600万亩。这是十年来,新疆第三次发生大规模的蝗害。蝗虫密度极高,每平方米多达数千只。随便用脚一踩,死了的就有十多只……车轮所压的宽度内,有一米多长的车辙看不到地皮,还不算车轮上粘的。蝗虫排着队,似乎有头领在前面带路,后面的紧紧跟着,一直往河滩方向爬去,爬动时还发出“呼啦啦”的响声。

还有报道称:庞大的蝗群落在铁轨上,甚至造成火車车轮打滑。蝗虫吃光了沿途的芦苇、庄稼,开始啃吃麦秸,甚至落在牛身上啃光牛毛,连小孩耳朵都咬!

2003年之后,2008年黄河三角洲东亚飞蝗造成的蝗灾再次达到中等偏重程度。蝗虫在5月中旬开始出土,下旬达到出土高峰期,2008年仅仅山东东营市夏季蝗灾发生面积就达到170万亩。农业部2008年发布的中国蝗灾报告显示,2008年发生蝗灾的土地面积估计有9000多万亩。

蝗虫暴发的原因

蝗虫生长繁殖迅速,到处都有它们的身影。河滩上成群的东亚飞蝗幼虫。

那么,蝗虫大面积暴发的原因到底是什么?

就个体而言,蝗虫是脆弱的,我们只要一抬脚,就可以把它踩得粉碎。少量的蝗虫在生态系统中还是不可缺少的环节。只有当环境改变时,蝗虫才有可能演变成灾难。蝗虫生长繁殖迅速,到处都有它们的身影。它们常常把家安在河滩、荒漠和湖泊边缘的沙地,那里是它们的乐园。当密度低时,它们与其他昆虫一样,安分守己对人类无害。只有当它们由于环境过于适合而大量繁殖,密度迅速增加,发生蝗虫大暴发后,才会由于食物缺乏或被荷尔蒙所左右进行大规模迁飞,形成蝗灾。因此,蝗灾并非无缘无故,而是由于环境无法满足蝗虫自身的生理需求而产生的。

渴求食物或远行繁衍的蝗虫,数以亿计地聚集,越来越躁动不安。终于,有的飞向了天空。只要有几个头领的带领,其他蝗虫就会不由自主地被裹挟进狂热的气氛中,一起飞上天空,转瞬之间遮天蔽日。绵延不绝的蝗群遮盖了天穹,巨大的阴影投给地上人们的是极度的恐惧。蝗群本能地喜欢阴暗,它们往往跟随雨云,或借月光飞行,顺风时可以漂洋过海。它们落地后就要吃东西,据统计,每只蝗虫一生能吞下600多克的小麦、水稻等禾本科植物叶片,1平方千米规模的蝗群—天的进食量相当于3.5万人一天的进食量。如此庞大的队伍所到之处,凡是它咬得动的东西几无幸免,大地自然会被洗劫一空。

适于蝗灾发生、发展的生态条件,有时候是大自然对蝗虫的“恩赐”,有时候则是人类活动的结果。民间谚语说:“先涝后旱,蚂蚱成片。”古代人们就已经观察到,蝗灾特别容易在水旱灾害和森林过量砍伐之后出现。打开地图便不难发现,我国历史上影响最大的蝗灾主要发生在北纬42。以南的平原地区。正好是农业生产历史悠久、人口密集、森林植被早已荡然无存的中原地区。

由于人类长期活动,这些地区河流上游山区森林遭到大量砍伐,导致水土流失严重,每当中下游地区夏季暴雨或冬季干旱,河道中大量泥沙便淤积了起来,产生大面积的荒滩,这种环境最适合蝗虫产卵。而荒滩上繁茂生长的芦苇等杂草正好又成了幼蝗出世后的丰盛大餐。蝗虫也可像蚜虫那样进行孤雌生殖。还能借助彼此的气味集合在一起.形成一支庞大的“军团”,迅速将一片片杂草或芦苇吃光。在吃光周围的植物后,蝗群就向另一处食源进军。这就是“大灾之后必有大蝗”的原因。

荒滩上繁茂生长的芦苇等杂草正好又成了幼蝗出世后的丰盛大餐。蝗虫喜欢吃禾本科植物。

例如,黄河三角洲特殊的地理条件决定了它在历史上就是蝗灾的重灾区,特别是发生旱灾的年份往往会有蝗灾。近年来,因为全球气候变暖等因素,这里干旱年份越来越多,黄河水量不断缩减,暴露的滩涂荒地也越来越多,加之干旱造成这一地区的湖泊、水库水量的锐减,有的甚至基本干涸,再加上沿海一带面积很大的盐碱地,就为蝗虫的产卵繁殖创造了绝佳条件。所以,一到每年五六月份,当地的植物保护部门都要为防治夏季蝗灾而伤脑筋。

人们过度开发,大肆砍伐林木,使得植被转型而造成蝗灾。近年来最为典型的例子出现在海南三亚。三亚海边原来都是以灌木、小树林为主的植被类型,后来因为人工开发,那里的植被变成了草地类型,一些地面出现了沙化,以至于最终引起了蝗灾。天津也曾经发生过这样一件事:某地一座水库干涸后,由于绿化和防治措施没有及时跟上,居然成了“蚂蚱窝”,结果每年要施放数十吨农药才能控制蝗情。

关于2020年初的沙漠蝗灾,我推测是随着全球气候变暖,非洲许多地区气温普遍偏高,而且少雨,十分有利于虫卵越冬,再加之河流频繁断流,裸露的河床也有利于成年蝗虫越冬。非洲不少地区因为人口压力大,盲目破坏自然植被扩大粮食种植,同时过度放牧使大面积土壤沙化,蝗灾自然容易卷土重来。气象学上有个著名的“蝴蝶效应”,简单解释说,就是如果大洋这边有一只蝴蝶在扇动翅膀,就很有可能在大洋那边造成一场风暴。生态链也是这样环环相扣。常常是刚刚过去干旱就发生蝗灾,一切其实因果相扣。破坏自然的种种劣行和由此带来的恶果,在让人震惊的同时还需要人们反省。