潺潺流水,滴滴入砚

——书房中的宋代青白瓷砚滴

李杨琳

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,522000)

0 前言

在古代,书房是文人启蒙之初到朝堂之上的缩影,也是其探寻本我的归途,而文房用具更是承载着文人的志向与追求。砚滴,文房盛水器;因小巧思而生,而后得大雅致。本是研墨时为了调节浓淡的水器,却因宋代文人趋之内省精致的心态使之在林洪所著《文房图赞》中名列第五,足以见得砚滴在文房用具中的重要地位。

1 宋代社会与文人志趣

宋代是中国古代社会的一个重要转型时期,其社会文化特征与之前大相径庭。唐宋之际的社会变动,尤其是宋代科举制度的变革、发展,使寒门得以入仕成为文人士大夫阶层,而士大夫阶层正是宋代政治社会的中坚力量。寒门的融入使得以崇古为代表的的“雅”文化和以市井为中坚的“俗”文化相互碰撞,使得宋代文化兼之“阳春白雪”和“下里巴人”,在此影响下的审美情趣也左右着砚滴之形态变化。

文人尚玉,期之如玉般高洁的品质,而有着“饶玉”美称的青白瓷恰巧满足文人宁静自适的内在需求。青白瓷釉色不似白瓷素净雅致,也不似青瓷青翠欲滴,它拥有一种青白交融的自然和谐瑰色,正所谓“留得清白在人间”,以此表达文人志趣再合适不过。而有宋一代的青白瓷砚滴不仅釉色令人着迷且造型精工雕作令人称叹。

2 书房中的雅器——砚滴

砚滴,又名水滴、水注、书滴。有关砚滴最早文字可见的记载,见于西汉刘歆编著的《西京杂记》,当时砚滴被称作书滴;汉代铜制砚滴起源最早,但因价格昂贵未能普及,后逐渐出现陶、瓷、玉、石等材质(目前考古发现最早的瓷砚滴是现藏于南京博物院的东汉青釉蛙形砚滴);砚滴之名始见于唐;至宋洪迈所著《夷坚志》可证砚滴为文房用具。

图 1

图2

图3

图4

图5

图6

砚滴的设计实在是恰到好处——守口惟瓶出入惟心,清•孙廷诠撰《颜山杂记》载:“凡为砚滴,先得顶口,次得腹,次得提,后得吐水。”一般砚滴有两种添水原理;一是在口部设计有一小孔,运用虹吸原理,二是注水后直接添水,二者皆可达到精准控水的目的。使用砚滴的过程对文人来说是一种雅致的享受,既可把玩清赏怡养情操,又完美诠释了人融合自然之力对器物的把控;通过触觉感受砚滴的内部压力,通过视觉掌握砚滴的出水量,再利用虹吸原理最终得到恰到好处的添水量。

3 宋代青白瓷砚滴赏析

宋代乃青白瓷生产的鼎盛时期,“青白”一词最早见于北宋蔡襄所著《茶录》,书中称“茶色白宜黑盏……其青白盏斗试家不自用。”

次年便有彭汝砺诗云“浮梁巧烧瓷,颜色比琼玖。”而青白瓷之所以如此晶莹剔透,质优精巧,离不开景德镇独天得厚的优质原料和来自天南地北的能工巧匠,并随其日益精湛的烧造技艺而广销各地,故现今多地都曾出土青白瓷砚滴。青白瓷砚滴形制多样,从人物到动物,再从植物到基本日用造型;装饰手法以模印、捏塑为主。

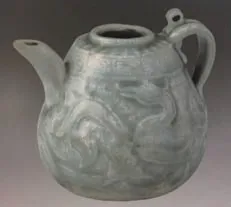

四川遂宁金鱼村南宋窖藏中出土青白瓷六百件,其中便有多件形态各异的砚滴:青白瓷印花云龙纹砚滴(图1),梨形器身,曲柄,短流,白胎施青白釉。器身满印,肩部印一周乳钉纹,肩下饰以一圈回纹,腹壁印云龙两条,在云中腾跃翻飞,极富动感。龙纹辅以雷纹作地,这些都是商周时期盛行于青铜器装饰的纹样。如此一来这件龙纹砚滴造型挺拔秀丽的同时兼济青铜器的庄贵森严,侧面说明宋代青白瓷古为今用的艺术特点。

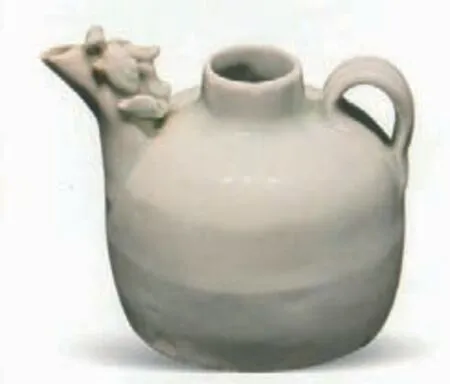

青白瓷风首砚滴(图2),壶形,直口,短颈,圆肩,直腹,浅圈足,肩部曲流对应曲柄,白胎施青白釉。流上以捏塑手法作一凤冠,凤眼处点褐彩为睛,整流似风首昂扬翱翔九天,无不表达了表达了文人心中对“修身,治国,平天下”的远大追求。

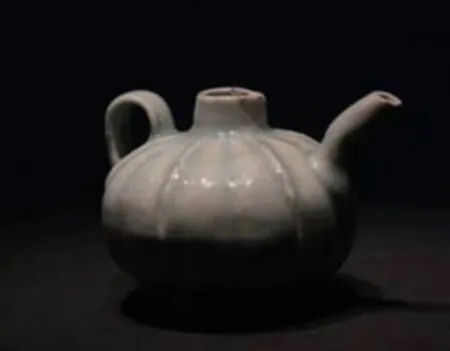

青白瓷瓜形砚滴(图3),壶体为瓜棱形,直口,圆肩,瓜棱腹,一侧安长流,对侧一曲执柄,白胎施青白釉。瓜棱之间的釉色有深浅之别,但过渡自然使得腹部犹如一只刚从田间地头采摘下还带着朝露的玉瓜,整件砚滴造型富有浓厚的生活气息。而对于“衣沾不足惜,但使愿无违”的文人而言“种豆南山下”又未尝不是另一种理想的生活。

青白瓷三足蛙形砚滴(图4),立式三足蟾形,蟾首上仰,点褐彩为睛,蟾身以戳印饰鼓点状纹理,大小不一,错落有致。背部为器口,蟾头处以堆贴手法饰一对角,状如牛角,蟾身肥硕而显蹒跚,观一般蟾蜍砚滴蟾头并无对角,晋代《抱朴子》内篇《仙药》载“肉灵芝者,谓万岁蟾蜍,头上有脚”,想来此件蟾蜍砚滴的对角装饰应是源自于此。三足蟾蜍源自古代传说刘海戏金蟾”,蟾与钱谐音,在古代不仅是美丽月宫的化身也是金钱的象征,传说中三足蟾蜍口吐金钱,故有三足金蟾这一说法。蟾形砚滴在宋代大量生产,尤以越窑和景德镇窑为主。

图7

图8

合肥市出土宋代青白瓷蛙形砚滴(图5),乃象生瓷中的佳作,整型塑蟾蜍鸣叫状,颇为传神。圆口,鼓腹,首微扬,身姿欲躍。通体施青白釉,模印珍珠地。以蟾蜍作砚滴寓以“蟾宫折桂”的美好情意,希望使用它的文人能够攀折月宫香桂,金榜题名,状元及第。黄山市出土青白瓷人物雕塑水滴(图6),分上下两层,方形底座,四角带棱花口,浅腹,平底,通体施青白釉,上下有子母口相连,座上塑一仰坐小童,身侧立一花瓶,瓶内中空以储水,口为一柱形盖钮,中间凿一小孔,以此入瓶中汲水。造型精巧传神,小童娇憨之态跃然于砚滴之上,体现人们对孩童的期望之余也表现了对未来生活的憧憬,具有较高艺术观赏价值。

景德镇出土瓷笔洗、砚滴两用器(图7),器身呈鼓形,器壁印一周莲纹,内里中空,底部三矮足,面上三圆形凹槽及一储水小孔,有一盖钮小管置于孔内汲水。器形独特,可看作是宋人的文具盒,兼具砚滴实用功能的同时,三圆形凹槽可蘸笔调墨汁浓淡还可置砚条。器壁的莲纹装饰既是佛国净土的象征,又展现出宋代文人所向往出淤泥而不染的美好品质。青白瓷鳌鱼形砚滴(图8),翘首,鱼嘴微张,背脊作凹凸齿状,鳌腹平底漏胎,双目点褐彩,腹部两侧皆剔刻鳞片纹饰,形象写实又略有夸张。此件器物造型设计精巧,鳌鱼背脊造型可作笔架,鱼腹储水,鱼嘴吐水作砚滴。匠心独具,文人雅思情趣可见一斑。

青白瓷牛形砚滴(图9),翘首,鼓腹。捏塑手法准确简练,比例匀称。一童子伏于牛背之上,牛首微昂双目以褐彩点睛,牛头部分釉色的深浅变化衬托出,造型的真切生动。老牛神态温顺憨朴,似在引亢高歌,仿佛令人看见夕阳西下、袅袅炊烟中一幅“老牛暮归图”。 此件器物可以看出有宋一代的青白瓷滴已不仅是文具而是文人雅客赏玩之物。

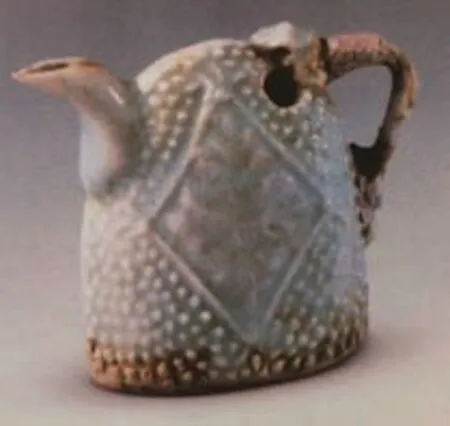

青白釉珍珠地皮带形砚滴(图10),器身呈皮带状,曲柄,短流,器身四周印珍珠地,内开光折枝花纹。珍珠地装饰似玉盈透,仿若流淌出的不是清水而是琼珠。皮带也就是皮囊,多为北方牧马民族外出之必备盛水器,将此具引入文房造型,说明了宋人南渡之后的民族融合,也是一种雅俗共赏的表现。

图9

图10

4 书房与文人心境演变

书房是宋代文人的精神家园,承载着文人的理想与不得志;纵观以上砚滴形态的变化更是表明了文人心境的复杂,有以天下为己任的入仕之人,也有乐在其中的隐逸之士;两宋动荡的时局使他们胸有大志而常不得志,博学多才而不为世所用,从而转向寻求闲适而富有诗意的人生;既参与现实政治之中又游离之外,既享受世俗又不被世俗所羁绊,只为求得问心无愧。宋代文人处世之道反映出宋代美学意蕴,“一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度”,着重自然与精神之美;而宋代青白瓷砚滴的美学基调深谙此道,胎质洁白轻薄,通透感极强,釉色盈透如玉,纹饰与釉色遥相呼应,展现的正是“初发芙蓉”的中和之美。

佛曰:“一花一世界,一叶一菩提”,于宋代文人而言,一书房,数清供,悦清悦意,足矣。