基于Citespace的健康城市研究进展的知识图谱分析

王莉丽,张建国,叶胜红,潘心禾

(1 浙江农林大学 风景园林与建筑学院、旅游与健康学院,浙江 临安 311300;2 丽水市生态林业发展中心,浙江 丽水 323000)

我国的城市化进程发展飞速,快速发展城市化换来的却是环境严重污染,人们身心健康受到巨大的威胁。肥胖、心血管疾病、慢性呼吸道和精神紊乱等慢性非传染疾病正在逐渐攀升,城市化的快速发展使人们的生活方式和精神状态发生了巨大的变化[1-3]。据研究表明,在我国500个大城市中,大约只有不到1%的城市达到世界卫生组织(WHO)的环境标准[4-5]。因此,城市规划和设计作为引导和调控城市发展的重要政策工具,改善和设计人们的居住环境,有着极其重要的作用[6]。在我国新常态社会经济发展过程中和新型城镇化推进过程中,城市规划和设计也将转向“为人的规划和设计(Planning and Design for People)”,对健康城市的关注必将成为新常态背景下城市规划的一个重要战略选择与发展方向[7-8]。近些年来,城市规划和设计与公共健康作为一个跨学科的研究领域,已引起了国内外学者的密切关注,涌现出许多研究成果。

Citespace软件系统是基于Java语言开发的信息可视化软件,该软件在科学计量学、文献计量、信息数据挖掘和信息可视化背景下发展起来,由美国德雷克塞尔大学信息科学与技术学院华人学者陈超美教授开发[9]。Citespace软件操作简单、可视化清晰,自2007年引进国内便引起了广泛的关注并得到应用,通过关键词共现、机构分布、作者合作等可视化功能,绘制某一领域的知识图谱,用于展示和分析该领域学科前沿的新趋势和新动态,帮助学者快速了解该领域的相关状况,是一种新的文献综述定量分析方法[11-12]。目前,中国健康城市研究还处于起步阶段,将Citespace工具运用于健康城市领域的研究尚未出现,因此,利用Citespace软件从整体把握和分析中国健康城市的研究现状和研究进展,可为其他研究人员了解本领域的最新研究动态和研究热点提供参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

以中国学术期刊(CNKI)“核心期刊”数据库作为本研究的数据源,该库集中了健康城市研究的最前沿和最核心的研究成果,可确保数据的全面性与权威性。在中国学术期刊数据库中,检索条件以“主题=‘健康城市’或‘健康城镇’”进行高级精确检索,文献检索时间统一限定为2000-2018年,对检索结果进行去重、整理,剔除简讯、会议介绍、报纸报道、校正类与研究对象等与研究主题不相关的文献,在此基础上再进行文献梳理,最后筛选出285篇有效文献。

1.2 研究方法

Citespace软件的主要功能是通过关键词共现、机构分布、作者合作、文献耦合等可视化功能,展现和分析学科前沿的演进趋势、热点动向和知识关联状态[10]。Citespace软件可以将CNKI数据库导出的数据进行格式化转换,绘制各类知识图谱,绘制的知识图谱有节点和连线组成[13],节点的大小反映被引数据出现频次的高低,节点间连线的粗细反映被引数据间联系的强弱,颜色代表被引数据出现的时间区间,通过这几方面的要素展示该研究领域的时区分布和热点动向。

2 结果与分析

2.1 发文量分析

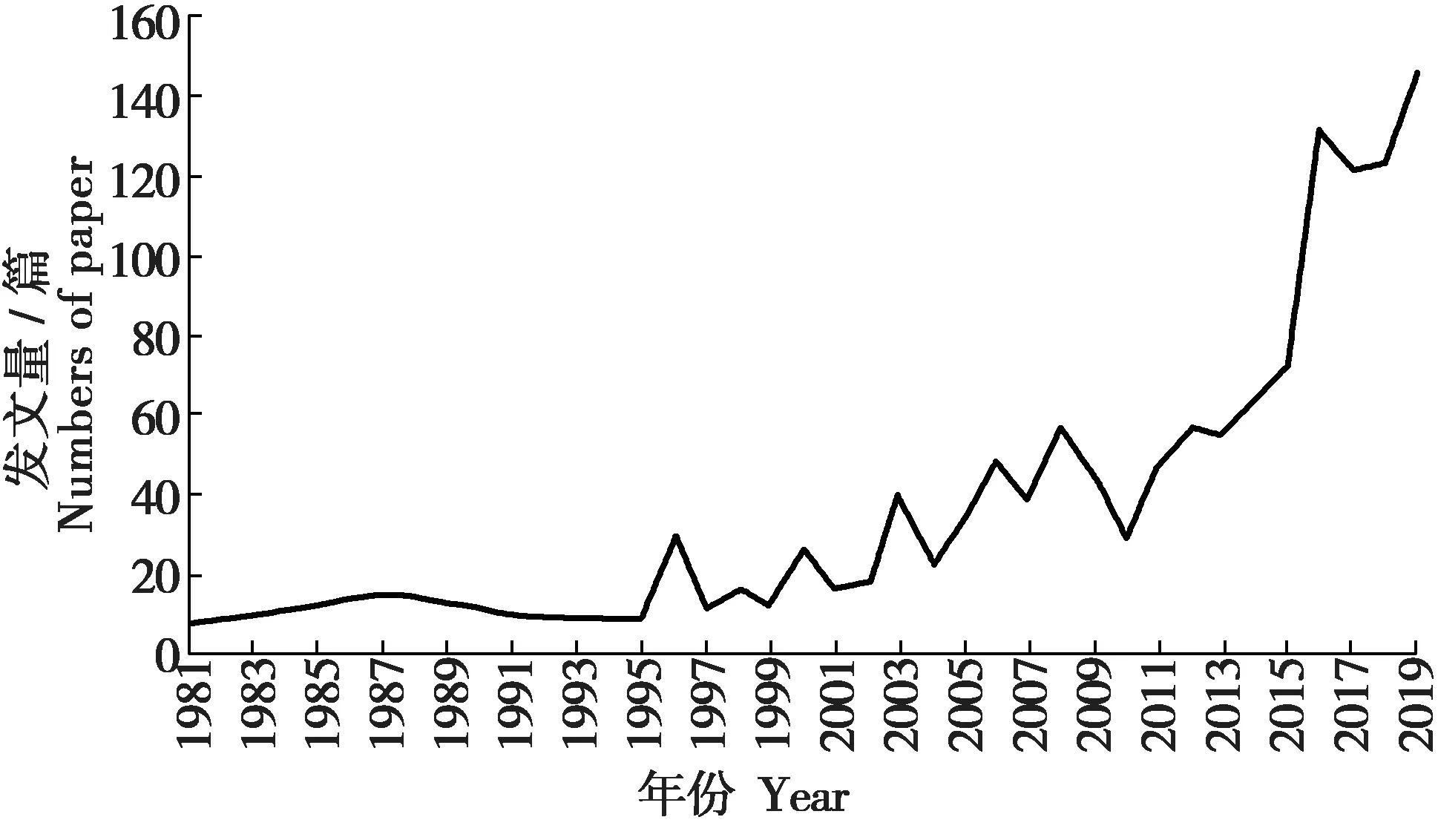

健康城市研究领域年度论文发表情况如图1所示。

图1 2000-2018年健康城市研究论文年度发表分布统计图Figure 1 Distribution statistics of the annual publication of the 2000-2018 healthy city research paper

由如图1可知,在中国学术期刊数据中检索“健康城市”或“健康城镇”为主题的期刊文献,时间不限,进行发文量总体分析,我国健康城市研究始于20世纪80年代,发文数量总体呈波动增长状态,在2010年后急剧增长,据发展趋势研究,预测未来健康城市相关发文数量更大。

2.1.1 序幕阶段(1981-1995年) 我国健康城市发展刚刚拉开序幕,研究学者少,研究领域窄,期刊发文量少。1978年,我国实行改革开放政策,推动和加速了经济发展的市场化进程,同时带动城市建设不断革新,城市化发展成为改革开放成就的集中体现[14]。城市人口急剧增加,生活水平显著提高,居民逐渐关注城市环境的健康发展,国内一些敏感学者也开始注意到城市的发展是可持续的、健康的,并进行健康城市的研究,直至1994年,我国正式拉开健康城市建设的序幕[15]。

2.1.2 探索阶段(1996-2008年) 中国对健康城市的研究进入探索阶段,对健康城市的关注度增加,研究学者增多,期刊发文量呈波动增长。城市的快速发展加速了健康城市的转变,我国健康城市最先引起国内医学健康领域学者的关注,保障人群健康是城市规划的关键环节,综合医学则是保障人群健康的主要机构[16]。1997年全国爱国卫生运动委员会接管健康城市计划,而后多个城市开启健康城市建设试点[17]。

2.1.3 发展阶段(2009-2018年) 2009-2010年健康城市期刊发文量出现短暂下降,2011年呈大幅度急剧增长。国内不同领域内的学者开始对健康城市进行探索和研究,学者们结合自己的研究领域从不同角度阐述了健康城市的概念、发展路径和规划设计等,发文数量在15~40篇内浮动增长。2015年以后,健康城市研究在国内掀起了一股热潮,发文数量快速增长,中国健康城市研究进入了快速发展阶段,发文数量均在60篇以上。健康城市理论认为,健康不仅取决于医学因素,更多取决于广泛的社会、环境因素[18-19]。

2.2 发文作者及合作网络分析

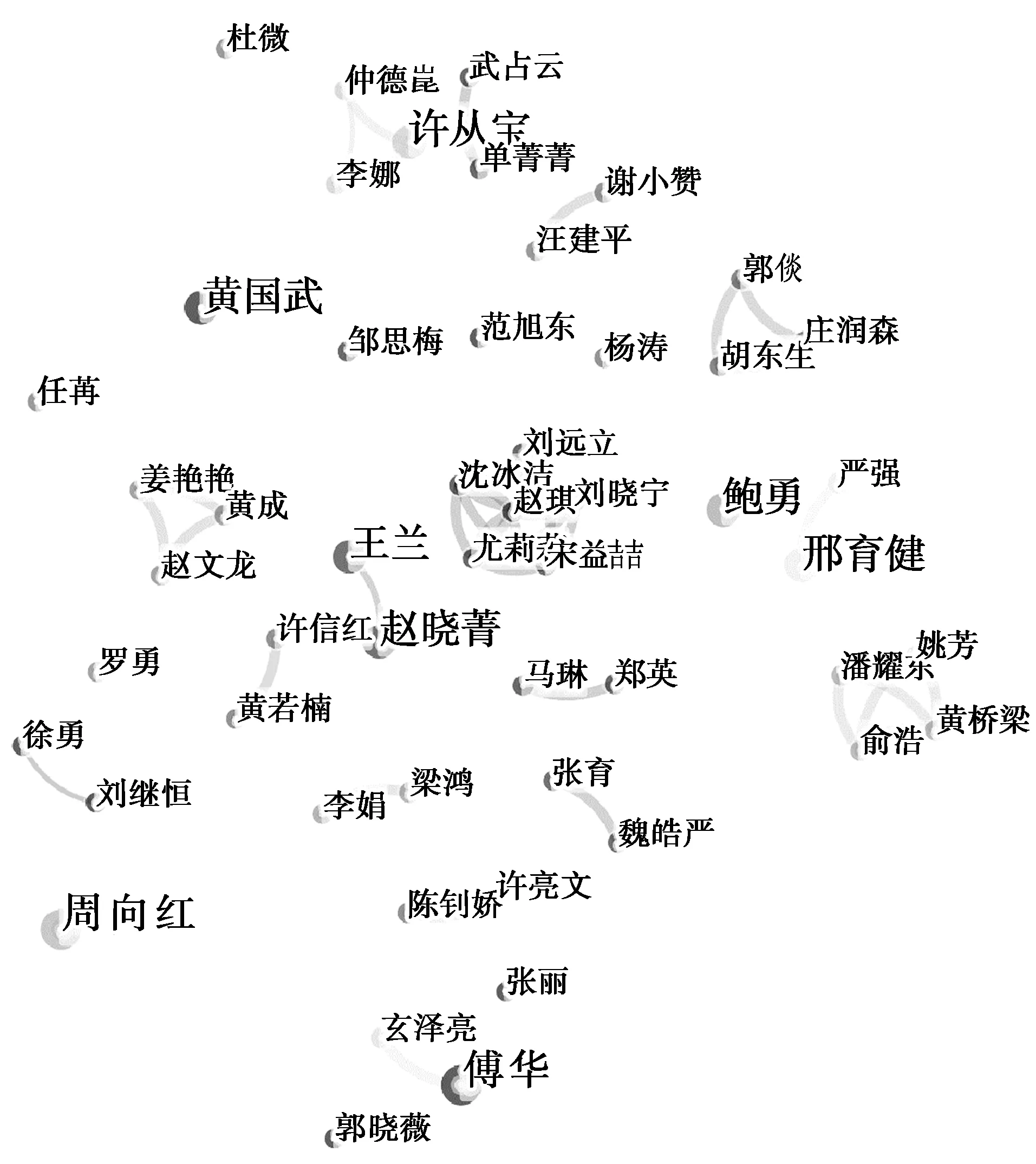

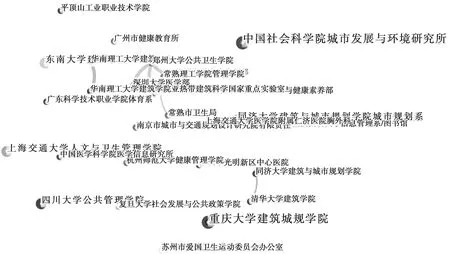

将从CNKI下载的285篇有效文献进行数据转换,然后导入Citespace软件,将参数设置为“Author”进行发文作者及合作网络的结构特征分析,并生成作者共引聚类知识图谱见图2。

图2 2000-2018年健康城市研究作者合作网络Figure 2 Author cooperation network of 2000-2018 healthy city research

由图2可知,健康城市领域内的核心作者群及其合作关系,节点大小代表了发文作者的出现频率,线条粗细反映了作者之间的合作关系与合作强度,节点与线条共同组成了发文作者与合作网络的知识结构图谱,图2中共有52个节点,41个链接,网络密度为0.030 9。从出现频率来看,排在前2位的作者分别是周向红和傅华,出现次数均为4次。健康城市研究呈现小聚集、大分散的合作网络特征,各团队之间由于学科差异较大,联系强度较弱,合作关系较为明显的研究团队有3个,分别是:以黄桥梁、俞浩、潘耀东、姚芳为核心的研究团队,以赵琪、宋益、刘晓宁、沈冰洁、尤莉莉、刘远立为核心的研究团队,以许从宝、武占云、单菁菁、仲德崑、李娜为核心的研究团队。

据发文量统计显示,周向红和傅华发文量最多,均为4篇,周向红主要研究健康城市项目的规划路径与基本规则[20-22],傅华初期从公共卫生的角度探讨健康城市的健康促进[23-24],后期研究侧重于构建健康城市指数与评价指标体系[25-26],赵晓菁的研究方向为健康城市规划的要素与衡量指标[27-29],许从宝主要研究健康城市及健康城市规划理论的探索[19,30-32]。已形成的三大研究团队,研究方向主要为医学健康与构建健康城市之间的关系。健康城市研究群体较为丰富,研究角度多样,但各研究团队之间合作较少,合作强度不大,依然处于独立研究阶段。

2.3 发文机构统计分析

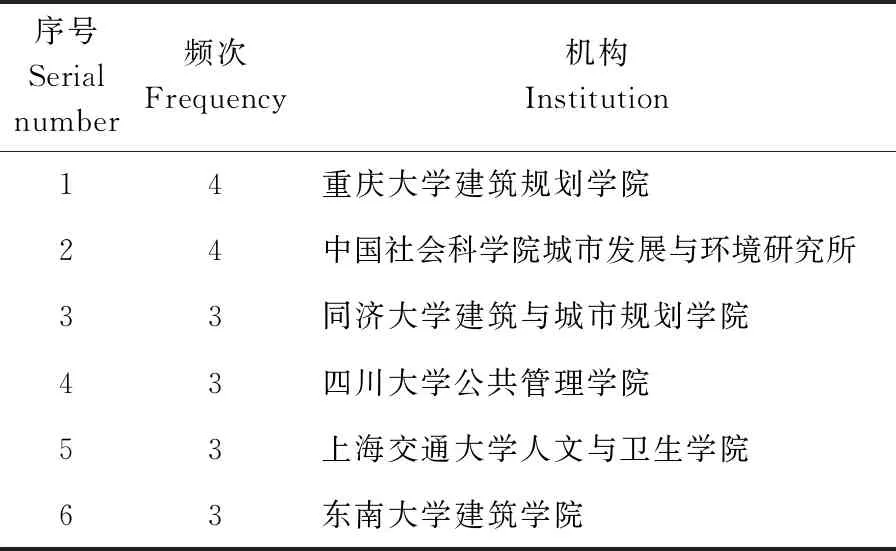

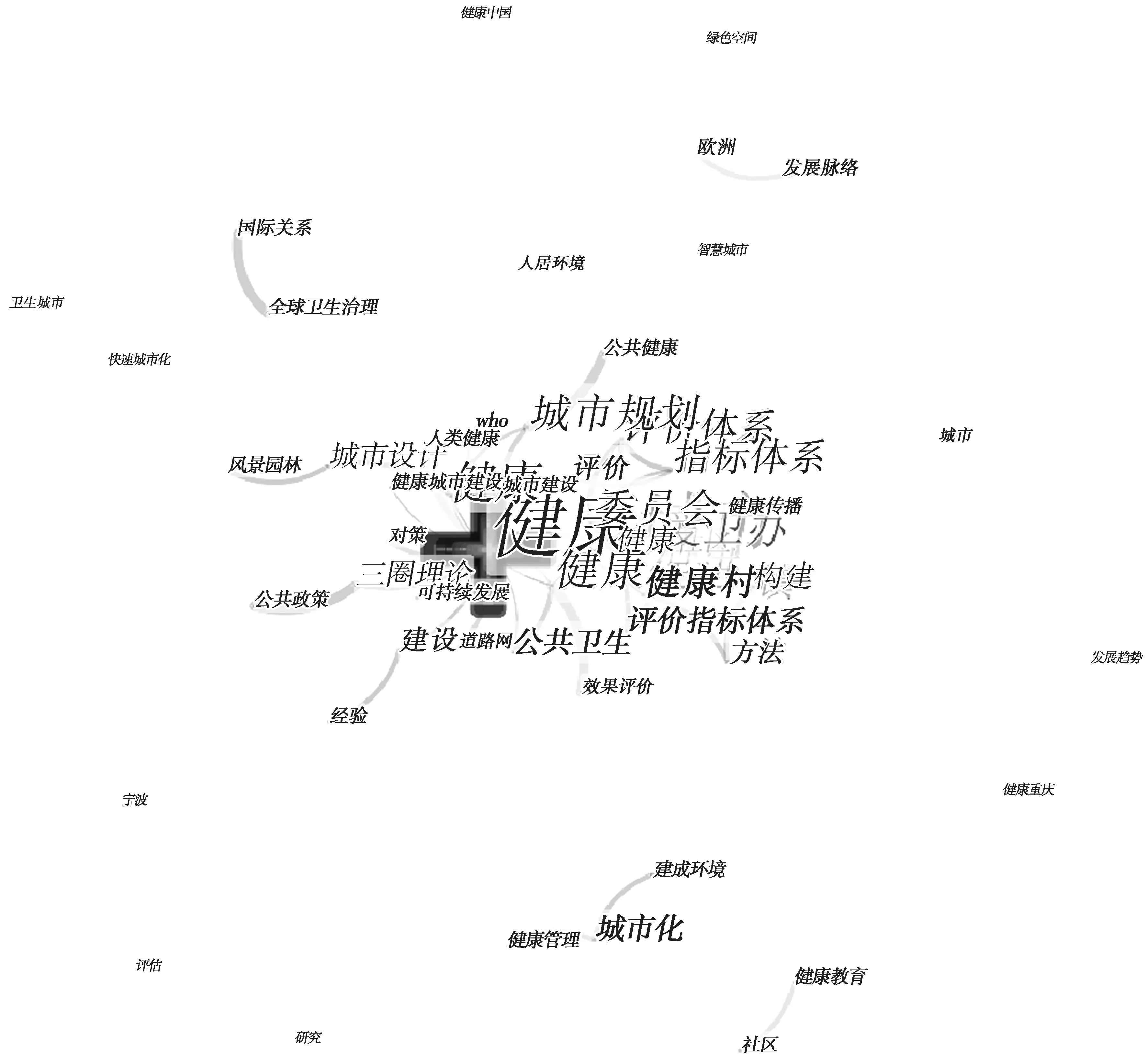

用Citespace软件对285篇有效文献进行发文机构分析,了解发文机构对健康城市领域的研究状态和关注热点,并生成发文机构合作网络图见图3。对第一作者的发文机构数据进行分析,统计发文量前6的机构见表1。

表1 2000-2018年前6个健康城市研究重要机构Table 1 Top 10 health city research institutions from 2000 to 2018

图3 2000-2018年健康城市研究发文机构图谱

Figure 3 Map of publication institutions of the health city research from 2000 to 2018

由图3、表1可知,健康城市研究主要集中在高校。统计得出发文量最多的前6位发文机构,发文量均在3篇以上,其中重庆大学和中国社会科学院发文数量最多,并列第一,均为4篇,其次为同济大学、四川大学、上海交通大学、东南大学并列第二,均为3篇,说明健康城市理论研究的主力机构主要集中在高校,在研究热点和趋势方面高校更敏感,在研究水平方面高校理论探究能力更专业。重庆大学建筑规划学院以重庆山地城市为例,研究人行步道慢性网络的设计[33-35],东南大学也是关注健康城市中与居民生活息息相关的交通系统,从更加有利于居民健康的角度规划设计交通道路系统。中国社会科学院城市发展与环境研究所重点从事健康城市的理论研究,主要关注健康城市的发展现状、发展评价及对策研究等[36-39]。

由研究发文机构知识图谱表明,研究发文机构合作关系较为分散,合作强度较低,呈现出“整体分散、独立研究”的特征。通过对研究机构发表文献的进一步分析发现,一些合作机构之间存在一定的合作关系,合作机构网络较为明显的有郑州大学公共卫生学院-深圳大学医学部-深圳大学人力资源部-深圳市健康教育与促进中心、常熟理工学院管理学院-常熟市卫生局、同济大学建筑与城市规划学院城市规划系-上海交通大学医学院附属仁济医院胸外科等,其他发文机构基本属于独立研究。健康城市规划与设计是一个系统规划,缺少跨学科的合作机构研究,健康城市的发展进程可能较慢。

2.4 关键词知识图谱分析

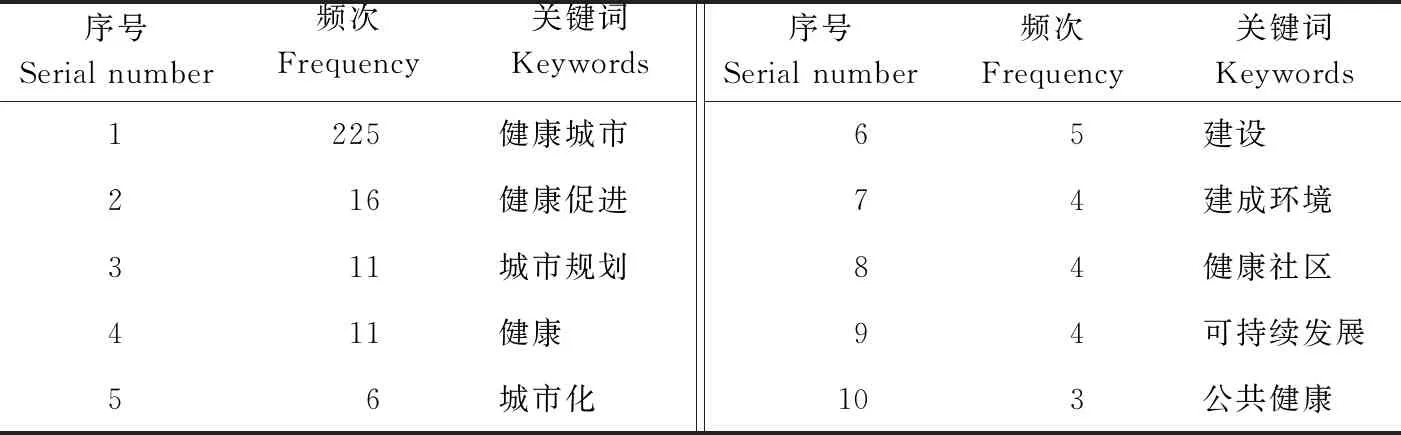

2.4.1 关键词的共现图谱 将导入Citespace软件中的285篇有效文献进行关键词分析,数据库时间跨度设置为2000-2018年,时间切片为1 a,网络节点为关键词,选取每个时间切片中高被引的前50个关键词,计算关键词的共现频率和中心度,生成健康城市研究关键词共现图谱见图4。

图4 2000-2018年健康城市研究关键词共现网络图谱Figure 4 2000-2018 keyword co-occurrence network atlas for healthy city research

由图4可知,关键词可以表达文献主题内容,关键词分析可以总结凝练出文献内容的研究方向和研究热点,通过对健康城市领域内相关文献的关键词进行共现频率和突现性检测,可以直观的呈现出健康城市领域的研究趋势、研究热点和知识结构。图4中共有52个关键词节点,43条链接,密度为0.032 4,关键词出现频率越高,节点越大,2个关键词共现次数越多,连线越多,联系程度越强,连线越粗。

通过分析得出健康城市研究关键词排名前10个重要关键词,见表2。

表2 2000-2018年健康城市研究前10个高频关键词Table 2 Top 10 high frequency keywords for healthy city research from 2000 to 2018

由表2可知,出现频次较多的关键词是健康城市、健康促进、城市规划、健康和城市化等,出现频次越多,表示关键词关注热度越高,是健康城市研究的核心,在理论研究上相对较为成熟。关键词出现频次较少的原因可能为:一是研究方向为健康城市的次要领域,二是健康城市出现了新的研究热点。从图4中还可以看出,健康城市研究的关键词还有很多,但通过进一步分析发现,健康城市研究的视角趋向多元化,但并未呈现多学科交叉的趋势,各学科领域对健康城市的研究还相对比较独立,未形成一个研究体系。健康是一个多维度的词语,既要从人的角度出发,又要从环境的角度出发。因此,对健康城市的研究不能片面的研究,城市规划相关部门应融合多角度,以人为中心,科学合理规划适合人们居住的健康城市。

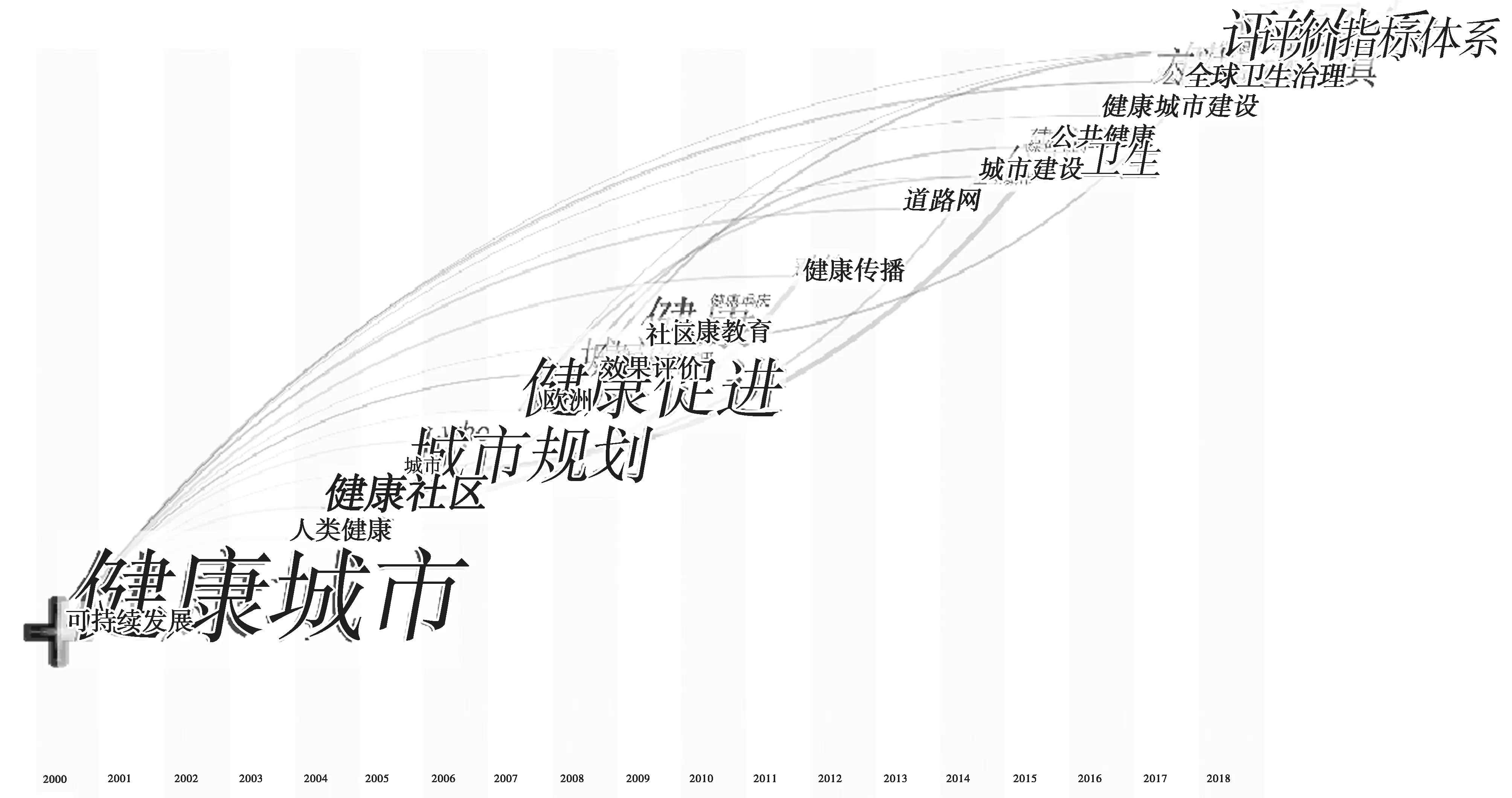

2.4.2 关键词的发展路径 随着时间的推移与理论研究的深入,关键词的研究时间线会表明健康城市研究的热点,关键词之间的连线发展可以揭示健康城市领域的研究趋势和发展程度,通过Citespace软件生成健康城市关键词研究时间线程图,见图5。

图5 健康城市关键词研究时间线程图

Figure 5 Thread map of keywords research in healthy cities

由图5可知,2000年学者们主要围绕“健康城市”的大主题展开研究,在“健康城市”研究主题的基础上同时会伴随可持续发展等不同方向的研究,并且随时间依次出现了由“健康城市”主题向外衍生的7个研究节点,分别为健康社区、城市规划、健康促进、健康、公共卫生、评价体系、指标体系等。2009年左右研究热点集中为“健康促进”“城市化”和“健康”等,2009年之后出现“健康传播”“道路网”“城市建设”“公共健康”“健康城市建设”等研究热点,研究方向广泛,从不同领域提出健康城市建设的建议,有助于健康城市的综合理论发展,但由于研究方向较为分散,难以形成较为系统科学的理论研究。2017年左右开始,健康城市的研究趋向于评价体系和指标体系,由此可以推测未来几年内健康城市的研究热点为评价体系和指标体系的构建研究。

3 结论与展望

3.1 结论

以中文核心期刊数据库中从2000-2018年“健康城市”主题相关文献为数据基础,运用信息可视化软件Citespace对285篇有效文献进行分析,绘制出我国健康城市的知识图谱。

(1)从发文量来看,我国健康城市发文数量总体呈波动增长,从2010年以后发文数量开始快速增长。

(2)从发文作者及合作网络来看,周向红、许从宝、傅华等是健康城市研究领域的核心作者,健康城市研究群体呈现小聚集、大分散的特征,各学者对健康城市研究由于学科差异较大,联系强度较弱,仍然处于独立研究阶段。

(3)从发文机构来看,健康城市研究主要集中在高校,其中重庆大学建筑规划学院和中国社会科学院城市发展与环境研究所发文量最多,其次是同济大学、四川大学、上海交通大学和东南大学等。各发文机构因作者学缘关系导致彼此之间的合作强度较弱。

(4)从关键词知识图谱来看,“健康城市”“健康促进”“城市规划”“指标体系”和“评价体系”等是健康城市研究中的高频关键词,“指标体系”和“评价体系”可能成为近年来健康城市研究的热点。

3.2 展望

我国城市化的快速发展导致公众的健康意识不断提高,人们越来越重视自身的健康发展和健康的生存环境,这意味着我国的城市发展将面临着新的危机和发展机遇,给健康城市研究提出了新的挑战和创新空间,健康城市未来需要从以下几方面关注:

第一,健康城市的规划理论创新研究。20世纪末,健康城市作为一个新的研究方向,在国内开始引起部分学者的关注,初期研究对象不足,健康城市理论研究非常落后。进入21世纪以来,健康城市研究逐渐引起众多学者的广泛关注,到目前,我国健康城市研究已经取得了一定的发展,相关理论研究层出不穷,但总体来说,个案项目分析较少,亟需构建一个系统科学的认知和理论体系。城市化快速粗放的发展进程导致城市自然资源破坏、生活成本高昂、工作竞争激烈和人均公共资源匮乏等问题,严重影响着每一位城市居民的身体健康,心理健康[40]。城市的自然生态环境在一定程度上可以缓解城市居民的压力,促进身心健康。中国的健康城市规划理论研究尚处于探索阶段,美国《公共健康空间设计导则》(以下称《导则》)面对纽约市日趋严重的公共健康问题,鼓励城市规划与设计部门、公共健康部门及研究机构持续合作,将健康城市规划与设计理论系统化、具象化,为纽约市健康空间的规划设计提供了重要指导[41],这一成果被世界上许多城市规划师和设计师借鉴采纳。中国健康城市规划设计理论较为薄弱,应借鉴国外先进的理论,完善适合本国城市环境与居民习惯的城市规划理论。

第二,健康城市规划的多维度创新。城市规划是一项综合项目,城市规划中的健康也应协调城市中各个要素的和谐发展[42]。健康城市的关键词发展既有研究热点的发展趋势,又有多维度理论的分析。研究热点关注学者多,研究深入,理论成熟较快。但要避免只重视热点的研究,融合各个领域方向的研究,为其他学者的研究提供支持。1996年4月2日世界卫生日,世界卫生组织公布了“健康城市10条标准”,涵盖环境、饮食、卫生、空间、生活习惯等各方面,将这些指标作为建设健康城市的努力方向和衡量指标。近年来的健康城市评价指标体系研究也正好契合健康城市的标准,涵盖环境、卫生、公共健康、道路系统、景观等方面,以量化及可视化的方式评价健康城市建设的成果,为健康城市规划的多维度创新提供参考。

第三,健康城市规划的实践路径研究。健康城市研究的初衷和目标一直致力于改善城市环境,缓解城市居民的压力,提升城市居民的健康生活水平。因此,学术界对健康城市的规划与设计的实践路径展开了多视角的探索尝试,如生态学视角下的健康城市规划、健康城市之城市自然精神对精神健康的益处,城市绿色景观对大众健康的影响机制及重要问题研究等。从分析的285篇文献来看,针对健康城市的多元视角思考,可以让健康城市研究分析得更全面,但从逻辑上看,这些不同视角的讨论缺乏统一的理论基础,难免在实践中出现一些不足和缺陷。为了避免这种情况,我们需要构建一个普适性与独特性兼容的规划设计准则,如可以从土地使用、空间形态、道路交通、绿地和开放空间等规划要素[28]出发,改善城市的自然环境,促进居民的身心健康。明确健康城市规划与设计的准则之后,可以为开展健康城市规划实践和相关实证研究提供方向和基础。