城轨大客流监测与预警系统研究与设计

王爱丽, 谢征宇, 孔繁鹏, 王子腾, 于士尧

(1.中铁信(北京)网络技术研究院有限公司,北京 100038;2.北京交通大学交通运输学院,北京 100044)

0 引言

城市轨道交通已进入网络化运营时代,客流安全保障问题日趋突出。2018 年中华人民共和国国务院办公厅印发《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》,要求牢固树立和贯彻落实新发展理念,切实保障城市轨道交通安全运行[1]。精准监测城轨交通大客流状态是进行客流安全状态评估、辨识和管控的基础,当前大客流监测主要依靠AFC 票务系统、CCTV 监控系统等与客流相关的设备[2]。目前,各地铁运营单位积极引入智能视频、移动终端探测、红外和激光等技术,实现大客流安全状态的实时监测,并建立大客流预警动态指标体系和判断标准,进行客流风险预警和动态控制。张月坤[3]针对北京市轨道交通的客流拥堵问题和传统客流密度监测手段,分析轨道交通客流拥堵特点,结合路网视频监控中心建设的业务需求和初步设计,提出对客流拥堵情况进行监测和应对的优化方法及建议;王婵婵等[4]根据城市轨道交通日常大客流特征,研究上海轨道交通日常大客流检测及预警体系,提出网络、线路、车站不同层级的大客流检测、预警需求及适用的检测技术;潘杰[5]从车站客流的预警研究切入,在单车站层面对客流进行控制,进而从线路层面对多车站进行协同控制,致力于从安全的角度设计出一整套客流预警与控制方法,为轨道交通车站的运营管理提供新的理论基础。

由此可知,关于城市轨道交通客流监控技术研究,众多学者开展了讨论,理论与实证成果较为丰富。然而,现有客流智能监测和预警技术仍在试验阶段,采集的数据维度单一,预测预警的技术体系不健全,难以支撑精准可靠的客流预测、风险管控和合理有效的决策[6-7]。因此,需进一步加强城轨交通大客流监测和预警技术研究,充分整合现有技术优势,建立综合监测和预警体系,形成全方位大客流监测和预警的整体解决能力。在此,基于前人积累的经验,以大客流监测及预警系统用户需求为基础,参考行业相关应用实践,综合考虑后续建设,对城轨交通大客流监测及预警系统的系统架构、系统功能、部署方案等进行规划设计。

1 需求分析

(1)车站运营管理需求:每个城轨车站需精准提取站内各监控区域不同维度的客流时空信息,如客流量、密度、速度、不同维度的客流时空分布等,以及大客流规律、异常行为等,需提高检测和预警的准确性;需实时掌握车站整体及各设施上的客流拥挤度、安全状态、客流变化趋势及分布规律,不同时间粒度下的客流预测和预警信息;需制定不同拥挤阈值报警体系对车站客流进行诱导和管控,需将相应的数据实时传送给线路级、线网级控制中心。

(2)线路级运营管理需求:线路监控管理中心与管辖内的每个车站需互联,需随时了解管辖区域内每个车站的客流大致情况和列车运行详细信息,对各车站的所有视频等相关信息均可进行调用和选择性地观看、分析和存储,可查阅车站客流监测及预警系统的热力图、客流时空分布等;可根据需求,将相关客流信息传输到线网调度管理中心,汇总成为线路级的客流信息,用于对管辖内多个车站的客流状态进行统一监管,并向车站下发预警信息和指挥命令。

(3)线网级运营管理需求:线网监控管理中心需与各线路监控管理中心互联,汇总形成线网级的客流信息,需随时了解每条线和每个车站的大致情况和运行详细信息,掌握各车站/线路的实时报警、应急措施、预测、预警等信息,对所有线路和车站的相关信息均可进行调用和选择性地观看、分析和存储,辅助集团总部对于全网客流状态的监测、预警和应急决策。

2 技术方案

2.1 总体架构

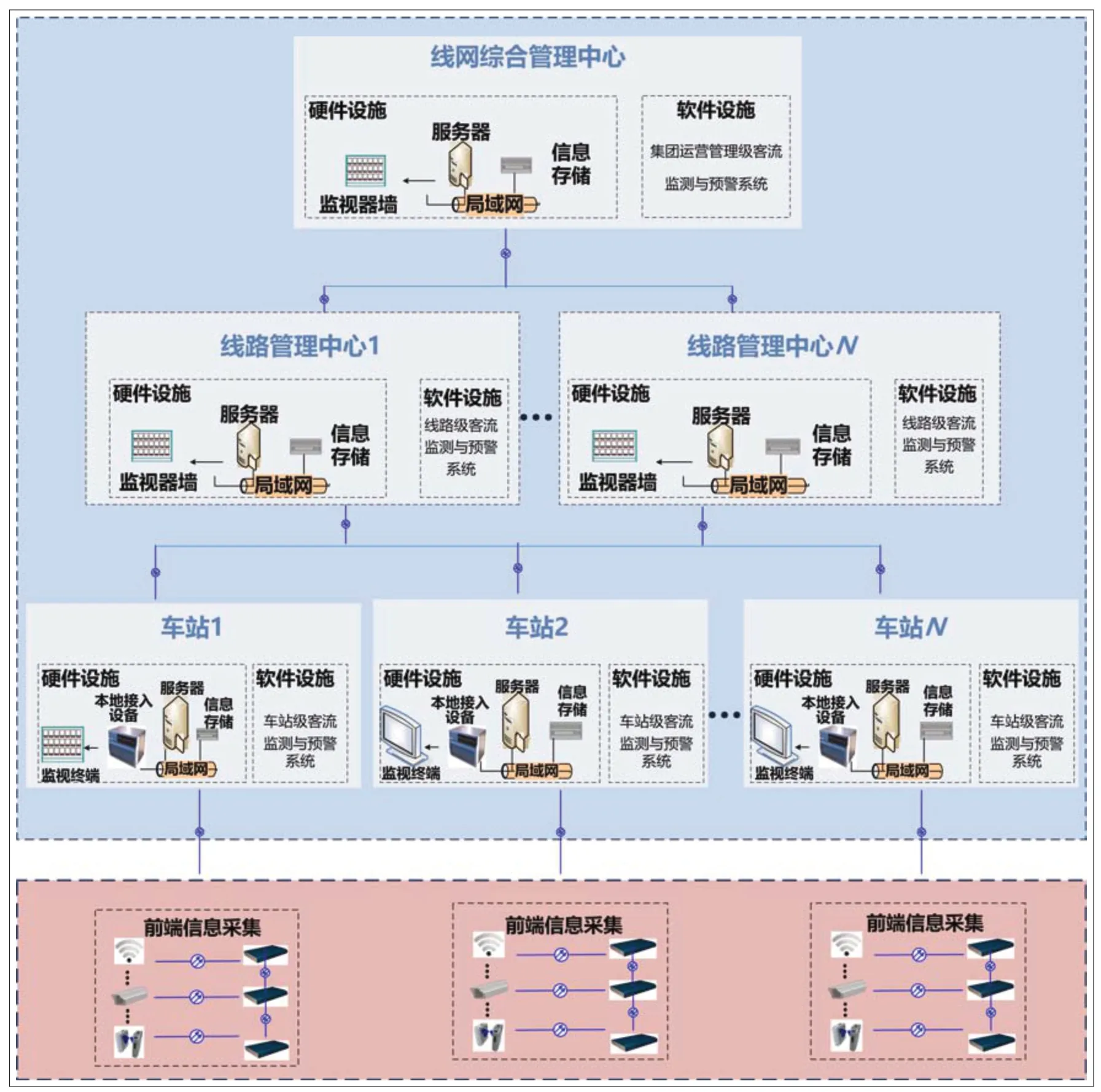

根据现有城轨用户管理架构,将该系统的总体架构划分为3个层级:车站监控管理中心、线路监控管理中心、线网监控管理中心。3个管理中心由低到高逐级连接,信息的流转可逐级双向进行。同时,可根据用户需求和现有线网的复杂度,某些用户单位可不设置线路监控管理中心,可将该系统的总体架构划分为2个层级,站级信息直接汇聚到线网总部管理中心,简化系统流转程序。

为保障该系统的有效性和经济性,将采用“设备利旧”和“更新改造”相结合模式,若车站的空间环境和设施允许,可在站级层完成本车站监控信息的解析和存储功能,上级管理中心拥有调用和选择性观看、分析和存储等权限,这种模式需在每个车站后端部署计算资源,额外造成成本增加和管理分散的问题,但网络带宽占用较低,传输效率高、实效性较好、建设模式简单。也可采用集中计算和存储的模式,在线路调度管理中心或线网管理中心集中完成管辖车站监控信息的智能解析和存储功能,车站级只用来完成视频流和信号流等源数据的采集,在上级管理中心进行集中处理和管理,管理模式相对简单,整体管控效率较高,为实现整个线网级的管理奠定基础,但这种模式对网络带宽要求较高,将造成传输压力大的问题,需对网络设备进行处理和升级改造。

系统的建设模式和架构可根据城轨用户实际情况进行灵活设置和选取,系统总体架构见图1。

同时,城轨大客流监测及预警系统将汇聚ATS、国铁、公交等相关内外部信息,进一步丰富数据源,并与其他相关系统进行交互联动(见图2),进一步优化和提升大客流运营安全管理的精细化、全面化和有效化。

2.2 逻辑架构

图1 大客流监控与预警系统总体架构

图2 系统交互联动示意图

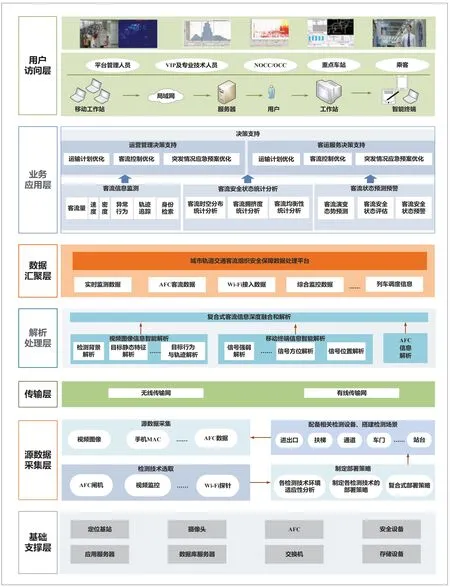

图3 系统逻辑架构

系统逻辑架构包括基础支撑层、源数据采集层、传输层、数据汇聚层、解析处理层、业务应用层和用户访问层(见图3)。基础支撑层为系统运行配备相关基础设施设备;源数据采集层选取适用的检测技术,配备相应的检测设备,搭建检测环境,通过多方位检测和多源异构数据融合处理,实现视频流和信号流等源数据的实时采集;传输层将所有采集到的数据统一通过有线或无线的方式发送到后台监控管理中心进行深度解析和处理;解析处理层采用数据挖掘、机器学习、图像识别等技术,对客流视频图像进行深度解析和处理,解算出图像背景和前景的特征属性,对AFC 等其他方式采集的数据进行解析和处理,提取出有效的数据;数据汇聚层将汇聚AFC、视频监控和Wi-Fi 探针等方式采集的源数据进行解析后的结构化数据,对各种不同来源的数据进行清洗(ETL),进行质量分析和计算权重分析;业务应用层根据业务需求,实现客流量、密度、速度等基础信息的实时监测、预测、预警和综合管控;用户访问层根据不同的运用场景,采用热力图、统计图形、二维/三维动态图像、线网图等多种方式对客流信息进行多维度展示、检索、查询、分布、共享等,改善客流相关信息的透明度,提升乘客用户的体验能力和舒适度。

2.3 网络架构

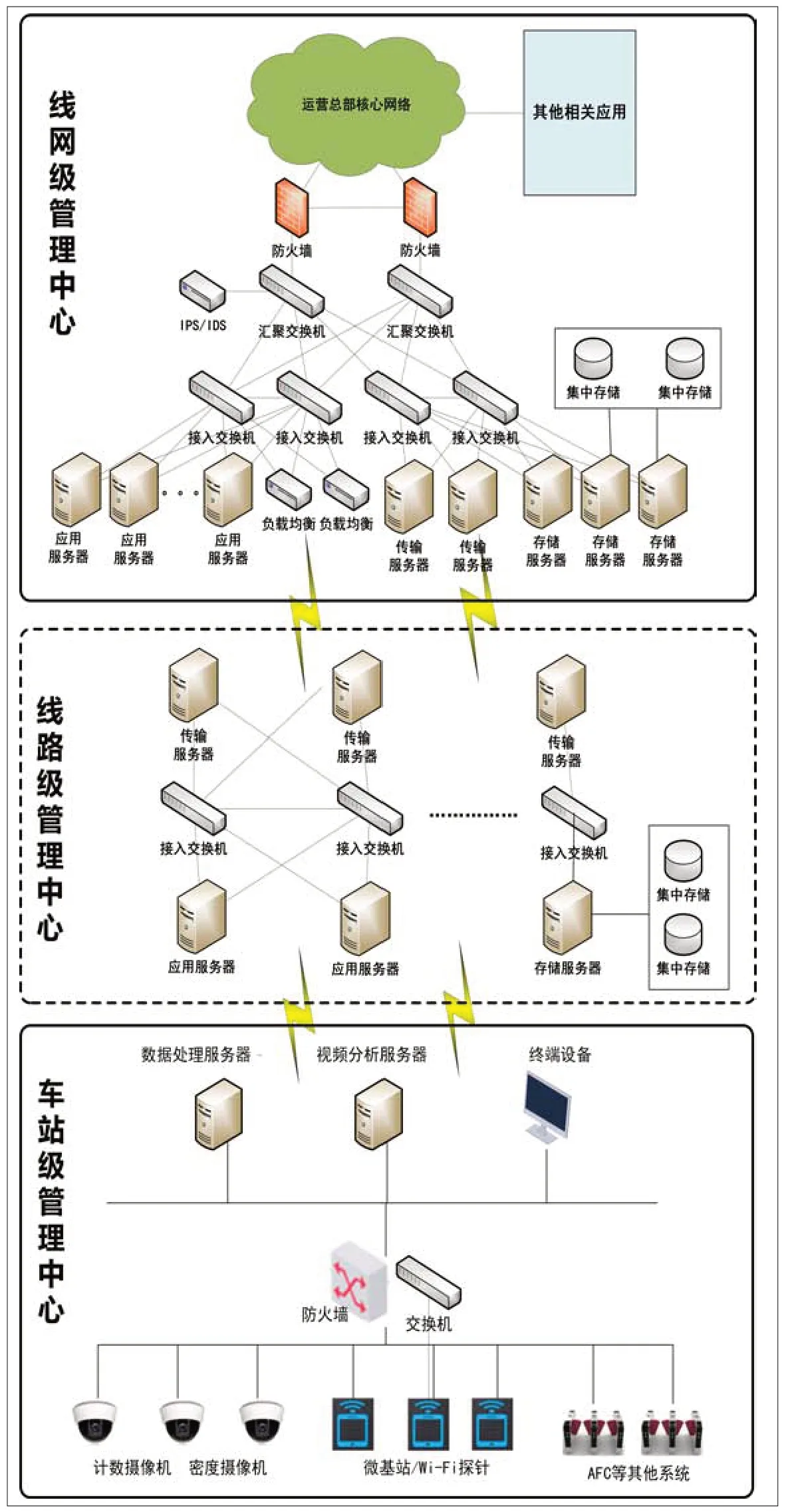

根据现有城轨用户的管理架构,建议将该系统的网络架构划分为3 个层级:车站、线路和线网。各层之间通过网络连接完成双向数据传输、信息发布等,具体网络架构见图4。

(1)车站层:针对部署在车站各采集区域的设备,可根据接入距离和设备的网络接口形态,采用网络电缆、光缆等方式接入到设备室交换机。后端设备采用网络电缆方式接入到交换机,车站用户终端等设备可根据接入距离和设备的网络接口形态,采用网络电缆、光缆等方式接入到交换机。设备室交换机完成本站设备的互联,实现本站级客流监控与预警子系统功能。车站层的客流数据可通过传输服务器经防火墙上传至线路或线网管理层,为线网级客流分析及更多上层应用提供支撑。

图4 系统网络架构

(2)线路层:车站层的客流原始监测数据或解析后的数据通过传输服务器经防火墙上传至线路管理中心层,该层将部署的数据服务器、应用服务器等通过交换机相连,对汇集的各站数据进行统一深度处理,形成线路级的客流信息,并将相应的大客流预警等信息一并上传至线网运营总部层或下传车站层。

(3)线网层:车站层或线路层的数据通过传输服务器经防火墙上传至线网运营总部层,汇集成线网级客流信息,同时运营总部层向车站层或线路层发布信息。

2.4 应用功能

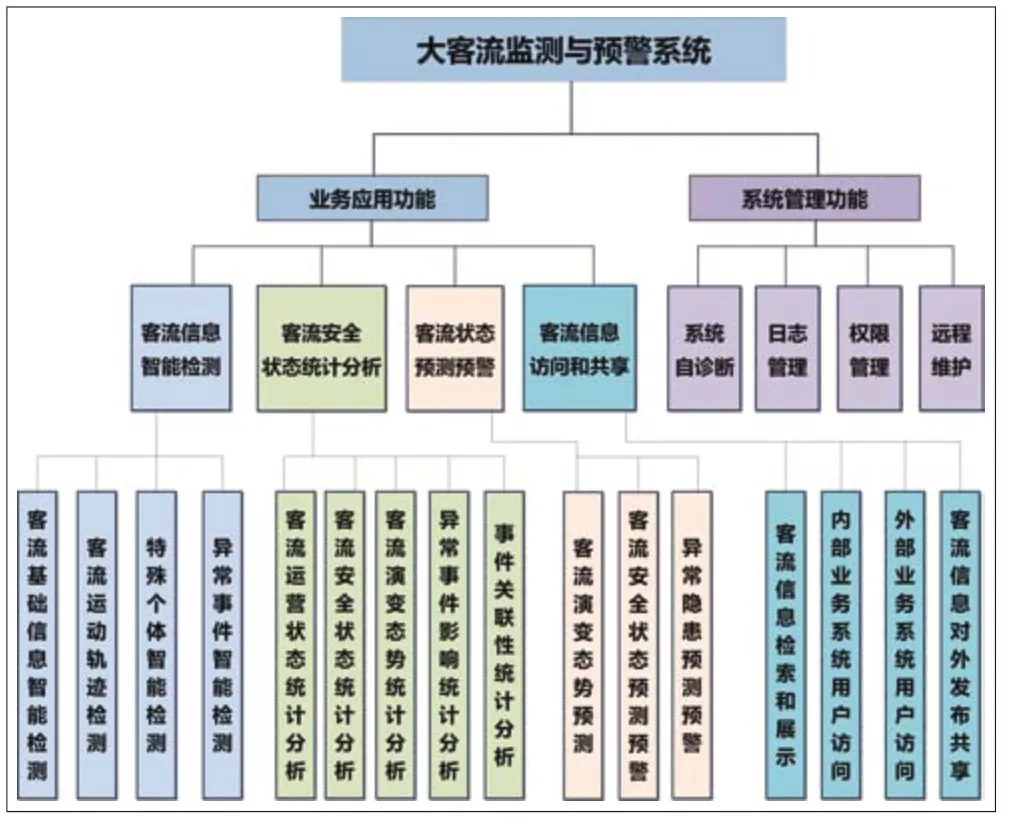

根据大客流监测与预警系统的功能需求,建议将其主要划分为业务应用功能和系统管理功能2 个模块。其中,业务应用功能模块主要包括客流信息智能检测、客流安全状态统计分析、客流状态预测预警、客流信息访问和共享;系统管理功能模块主要包括系统自诊断与远程诊断维护、权限管理、日志管理等。具体功能架构见图5。

图5 系统功能架构

客流信息智能检测模块主要实现不同维度、不同区域、不同时间的客流量、客流密度、客流速度等基础信息智能检测,实现客流运动轨迹和特征、特殊个体属性特征以及异常事件、异常行为等信息的智能检测、传输和管理;客流安全状态统计分析模块将采用统计分析、机器学习等方法对检测到的数据进行深度挖掘、分析,实现不同层级、不同区域、不同时间的客流时空分布、客流运动轨迹、拥挤度、安全状态、演变态势、均衡性、服务水平和事件关联性等信息的统计分析;客流状态预测预警模块主要实现不同维度、不同区域、不同时间的客流运营状态和演变态势预测,实现常态和非常态客流安全状态预测预警,实现异常隐患的预测,预判事态发展,智能识别出瓶颈点和安全隐患,并深入结合运营管理需求和环境特征,建立细致的预警动态指标体系和判断标准,建立灵活和合理的预警阈值,通过早预警、早判断、早处置降低客运安全风险,提高大客流响应和处置效率;客流信息访问和共享模块将与运营管理系统、应急管理系统、大数据管理平台等内外部业务系统做好数据接口配置和联动交互,根据用户权限,其他业务系统可进行不同维度和不同粒度的访问,同时可与广播系统、PIS、APP 等信息发布方式互相联动,具有信息检索、查询、对外发布和共享等功能。

2.5 系统部署

大客流监测与预警系统部署主要划分为现场前端采集和后端管理中心2个模块。在建设过程中,软硬件配置应以满足城轨交通客流运营管理需求为前提进行设计,新增的硬件和软件设备要确保高可用、高性能、高扩展和高安全,是国际和国内主流厂商的产品,遵循标准开放的原则。

(1)系统前端部署。现场前端监控设备建议采用复合式设备采集部署和联动策略[8-9],结合实际场景和监测需求,在视频监控设备部署基础上,重点区域加设Wi-Fi 探针[10],系统接入AFC 数据的组合方式,使AFC、视频监控和Wi-Fi 探针等技术优势互补、相互协调和联动,并采用线性回归处理法将多源客流数据进行深度融合,最终实现现场关键监测点源数据的智能采集,并实时传送给接入节点。接入节点将前端监测设备采集到的源数据实时发送给后端管理中心进行智能分析处理,实现不同监控区域客流数据的解析、提取、传输和管理等,为车站客流预测与预警提供支撑数据源。

(2)系统后端部署。大客流监测及预警系统的后端部署架构划分为车站管理中心和综合控制管理中心。车站管理中心包含本地接入设备(用于接入车站前端采集的相关数据)、数据分析处理应用服务器、局域网组成、监视终端等硬件,以及车站客流状态实时监测分析子系统、客流状态预测预警子系统、车站客流状态服务等级展示子系统。综合控制管理中心包含本地接入设备(用于接入车站、线网客流监测与预警系统的相关数据)、信息存储服务器、数据管理服务器、数据处理服务器、局域网组成、监视终端等硬件,以及控制中心线网级客流状态监测和管理系统。

3 结束语

结合城轨实际场景和不同管理用户的监测需求,对城轨交通大客流监测与预警系统进行深化研究和设计,从车站、线网等不同层级提出系统的总体架构、逻辑架构、网络架构和功能架构,从系统需求、业务应用、软硬件部署、设备利旧等角度对系统进行研究,以实现大客流信息的采集、传输、检索、管理和综合应用,实现不同维度、不同区域、不同时间客流运营状态的智能检测、统计分析、风险评估、预测预警等,以提高城市轨道交通大客流安全运营的综合管控能力。