曝气和覆盖技术对河道底泥磷释放的试验研究

谢苏峰 浦燕新 廖书林

(维尔利环保科技集团股份有限公司,江苏 常州 213125)

水体富营养化是环境领域面临的重要挑战,大量的研究表明磷是控制水体富营养化的关键性与限制性营养盐之一[1]。底泥被普遍认为是水体中磷的“源”和“汇”,底泥中汇集的磷可以向上覆水体释放,从而对水生态系统健康构成严重威胁。

目前,原位控制底泥磷释放的工程措施主要包括曝气复氧和表层覆盖。曝气可以通过增加上覆水中溶解氧的含量来提高泥-水界面微域环境氧化还原电位,进而增强底泥对磷的吸附和固定作用,有效抑制底泥中磷的释放[2]。原位覆盖技术通过底泥表层覆盖形成隔离层,使污染底泥与上层水体隔离,从而阻隔底泥中污染物向水体的迁移。目前,有关孔曝气联合表层覆盖技术对重污染河道底泥磷释的试验研究相对较少。

为此,本文以佛山市顺德区龙田涌黑臭河道底泥为研究对象,通过试验考察了曝气联合表层覆盖技术对重污染河道底泥磷释的影响,以期为重污染河道底泥原位治理工作提供支撑。

1 材料与方法

1.1 底泥与水样的采集与处理

采用彼得森抓斗式底泥采样器从佛山市顺德区石洛涌采集表层30cm的底泥,清除泥样中的石块、动植物残体和垃圾等,混合均匀,滤去水分,储藏于黑色塑料袋中,运回实验室后于4℃下保存备用。在底泥采样点利用自制采样器采集上覆水水样。水样经0.45μm孔径的滤膜过滤,滤去藻类及部分悬浮固体物,以减少其对实验的影响[3]。上覆水体的pH为7.14,DO为0.63mg/L,COD为68.1mg/L,氨氮为7.62mg/L,总氮为15.11mg/L,总磷为1.44mg/L,可溶性正磷酸盐为0.65mg/L。底泥的pH为6.94,氧化还原点位为-286mV,TOC为16.32mg/L,含水率44.8%。

实验所用天然沸石购自浙江省缙云县,粒径小于0.075mm,主要矿物成分为斜发沸石、丝光沸石和石英。

1.2 实验方法

将处理后的底泥铺于实验容器(有机玻璃材质,φ30cm×100cm)底部,底泥厚度约30cm,缓慢注入处理后的上覆水水样,使其水位高度达到50cm,操作中尽量避免对底泥的扰动。试验分3组进行。A组为单独向底泥中投加1.5cm厚度的天然沸石覆盖层,不进行曝气处理;B组为先投加与A组相同的天然沸石覆盖层,随后进行曝气处理;C组为空白对照组,不进行任何处理;实验容器底泥部分用避光材料包裹,实验在温室中进行(室温范围20~30℃)。曝气所用的曝气头(φ2.5cm×5cm)放置于泥水界面上方30cm处,采用间歇式曝气的方式进行,曝气量为0.24L/min,风压0.25MPa,每天曝气8h(8:30—16:30),实验持续30天。

1.3 分析指标及测定方法

试验开始进行后,每3d取1次上覆水进行测试,取样后,向系统中加入相同量的备用水样。采用FJA-5型氧化还原电位(ORP)去极化法全自动测定仪原位测量底泥的氧化还原电位(Eh)。溶解氧(DO)采用溶氧仪测定。

上覆水中总磷(TP)采用过碱性硫酸钾消解-紫外分光光度法测定;将水样经0.45μm醋酸纤维滤膜过滤后,所得滤液再采用钼锑钪显色测定可溶性正磷酸盐含量(SRP)。底泥中磷形态分离提取采用欧洲标准测试委员会框架下发展的SMT分离方法,分别测定底泥中可交换态磷(Ex-P)、铁铝结合态磷(NaOH-P)、钙结合态磷(HCl-P)[4]。

2 结果与讨论

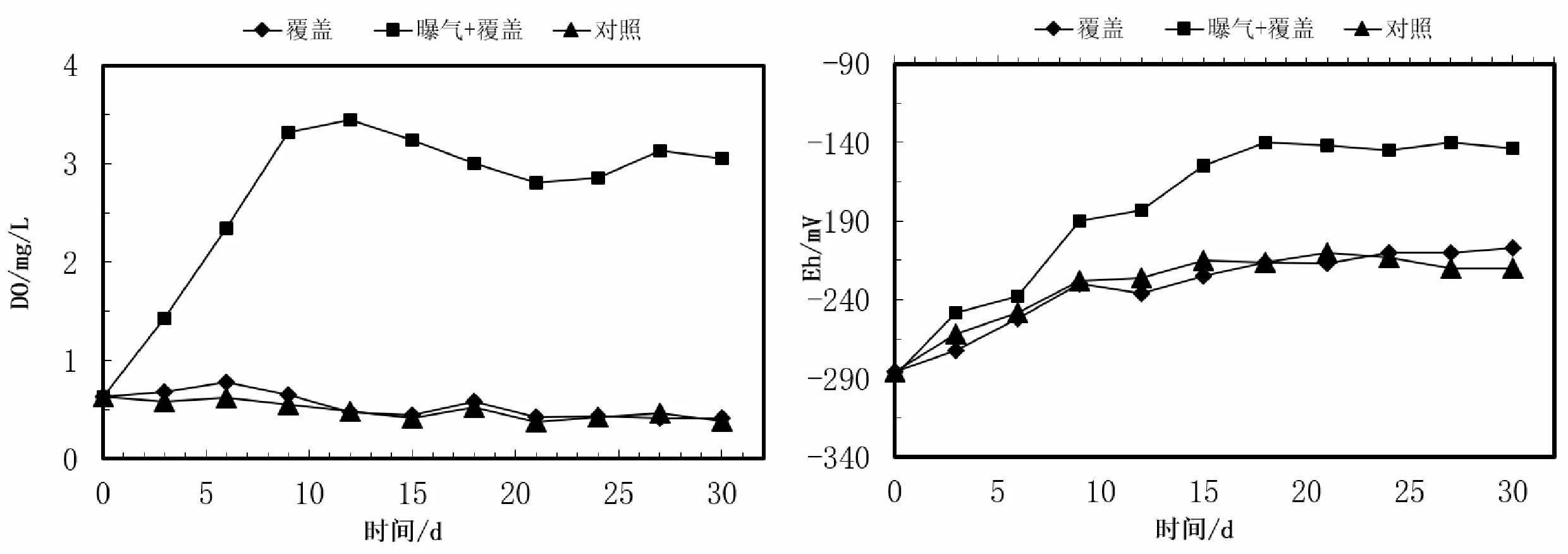

2.1 上覆水体DO和底泥Eh的变化

图1为上覆水体DO浓度变化曲线。从中可以看出,对照组与覆盖试验组上覆水体的DO变化规律相似,都是呈现缓慢下降趋势,曝气+覆盖试验组的上覆水体DO在试验初期迅速上升,随后趋于稳定的趋势,第30天,其DO浓度值达到了3.05mg/L。底泥的Eh变化曲线表明,曝气可以明显提升底泥的氧化还原电位。第30天时,曝气+覆盖试验组的氧化还原电位为-144mV,远高于对照组的-220mV。底泥氧化还原电位处于低位时,底泥容易产生发黑现象,曝气措施可有效抑制致黑致臭物质产生。

图1 上覆水体DO与底泥Eh浓度变化曲线

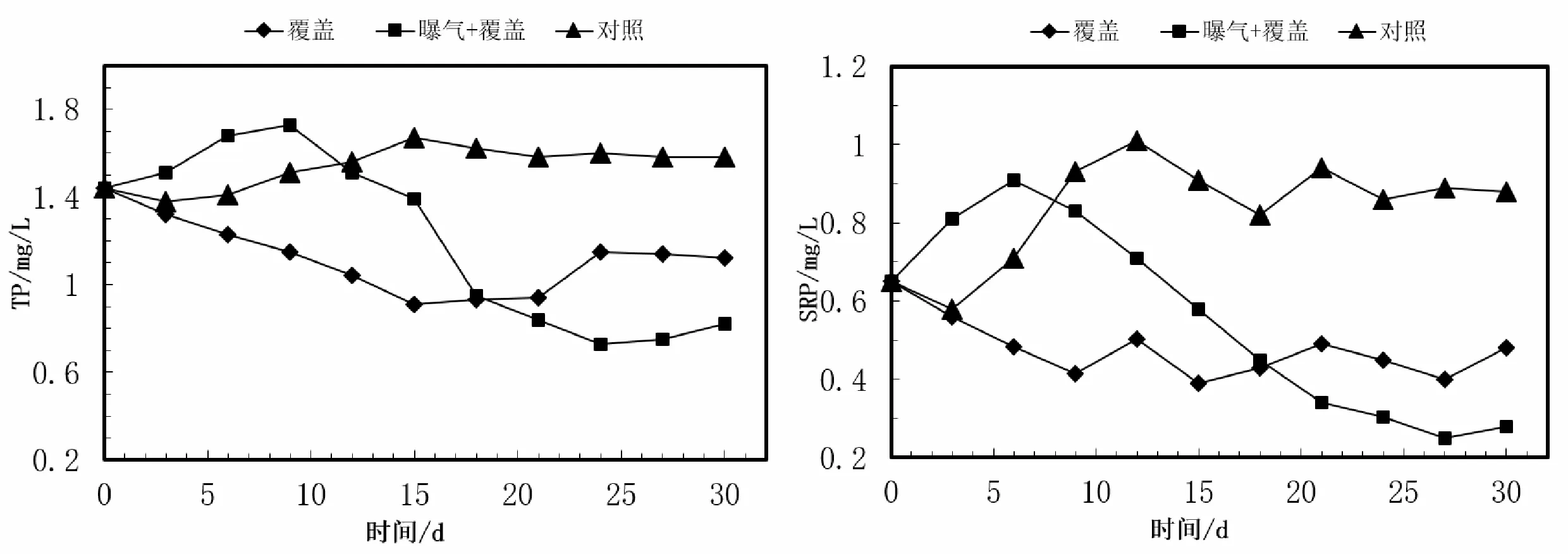

2.2 上覆水体磷的变化

图2为上覆水总磷(TP)和溶解性正磷酸盐(SRP)含量的变化曲线。从图中可以看出,覆盖试验组的TP含量呈现先快速下降,后缓慢回升的趋势,第15天总磷含量最低,为0.91mg/L,第30天TP含量为1.12mg/L,相比初始值下降22.2%。沸石覆盖层通过材料本身吸附作用以及材料物理覆盖的共同作用抑制了底泥层TP的释放。曝气+覆盖试验组的TP呈现先上升,后快速下降,再趋于稳定的变化规律。第9天TP的含量最高,达到了1.73mg/L,相比初始值上升了20.1%;第30天TP含量为0.82mg/L,相比初始值下降43.0%。初期的TP上升可能与曝气作用加速了TP向上释放的速率,随着水体DO的逐步增加,底泥的氧化还原电位逐步提高,底泥中Fe2+被氧化为Fe3+,并与磷酸根相结合形成沉淀,这对底泥磷酸盐的释放过程会产生抑制作用[5],因此后期上覆水体的TP下降速度更快,且未见明显上浮现象。上覆水体的SRP变化规律与TP类似,覆盖试验组第15天总磷含量最低,为0.39mg/L,第30天TP含量为0.48mg/L,相比初始值下降26.2%。曝气+覆盖试验组的SRP体现出了更好的处理效果,第6天SRP含量最高为0.91mg/L,第30天SRP含量为0.28mg/L,相比初始值下降达到了56.9%。

图2 上覆水体总磷和可溶性正磷酸盐浓度变化曲线图

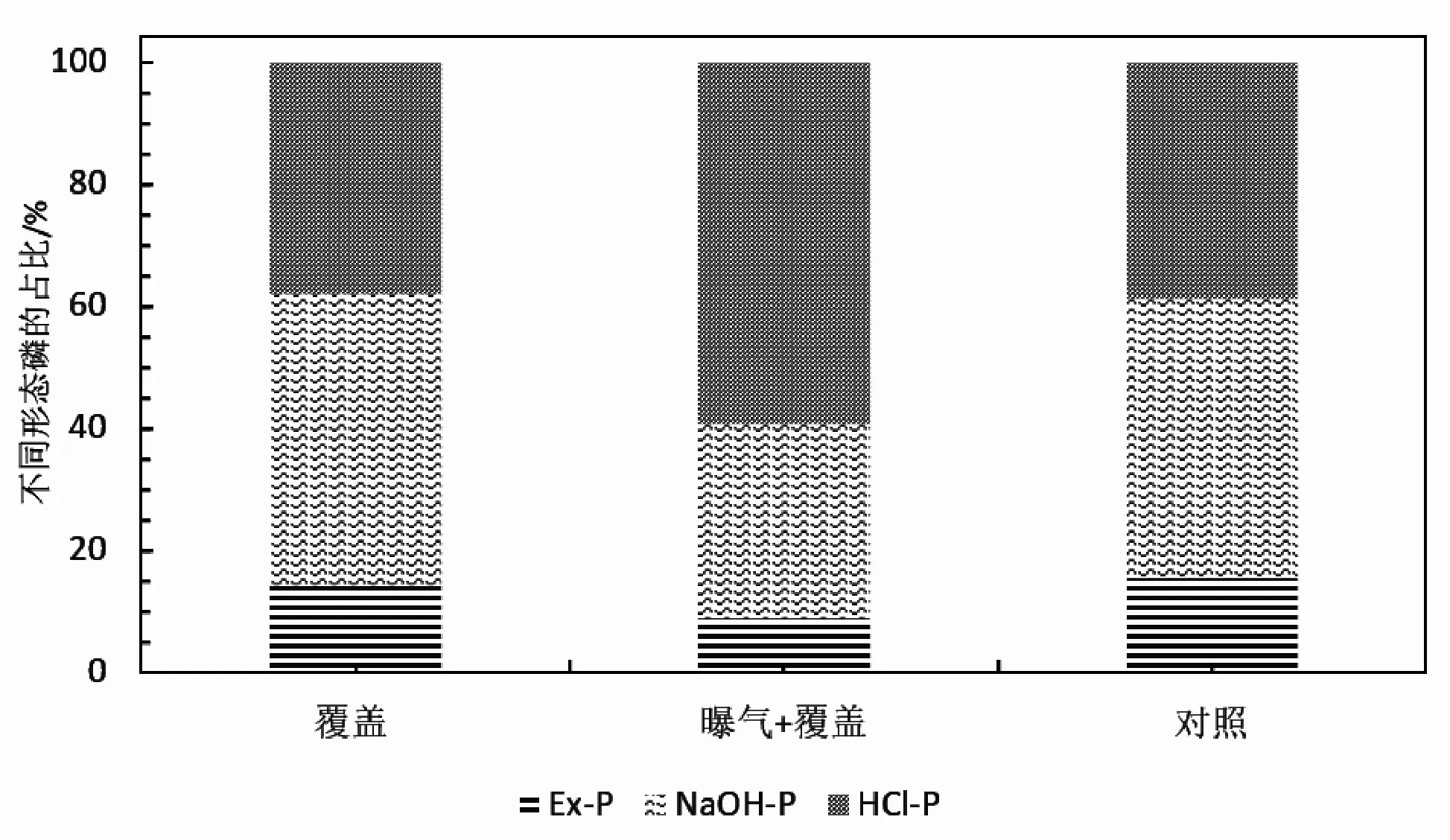

2.3 底泥磷形态分布的变化

图3为试验第30天时河道底泥中的磷形态的分布规律。Ex-P和NaOH-P均属于易于释放的生物可利用磷,这部分磷生态风险较大,为河道底泥磷释放主要来源。HCl-P为钙磷,通常被认为是生物难利用磷,相对稳定[6]。对照组中的底泥以NaOH-P为主要形态,占比为45.6%,其次为HCl-P,占比为38.9%,Ex-P占比最低,为15.5%。

覆盖试验组的磷形态分布与对照组相近,HCl-P、Ex-P和NaOH-P分别占到37.9%、14.3%和47.8%。这表明,单独的底泥覆盖未能改变底泥的磷形态分布,其对底泥磷的抑制主要依赖于物理隔离与本身的吸附作用。曝气+覆盖试验组的HCl-P占比显著高于对照组和覆盖试验组,达到了59.4%,Ex-P和NaOH-P占比分别减少到了8.9%和31.7%。可见,曝气+覆盖处理可促使表层底泥磷形态由易释放组分向难释放组分转化,从而更加有效地降低表层底泥磷释放而造成的水生态与水环境健康风险。

图3 底泥磷形态分布图

3 结论

曝气措施可以显著提升底泥的氧化还原电位与上覆水体的DO浓度,抑制致黑致臭物质产生。相比单独的覆盖处理,曝气+覆盖处理可以更加有效地抑制底泥的TP与SRP释放,其第30天上覆水体的TP与SRP去除率分别达到了43.0%和56.9%。单独的底泥覆盖未能改变底泥的磷形态分布,曝气+覆盖处理可促使表层底泥磷形态由易释放组分向难释放组分转化,从而更加有效地降低表层底泥磷释放而造成的水生态与水环境健康风险。

*基金项目:“水专项关键技术成果产业化二次开发与市场化推广研究课题”编号:2018ZX07208010。