北京市某幼儿园老师、家长对于儿童虐待的认识情况调研

摘 要:鉴于儿童虐待案件频频发生,文章以北京市海淀区某幼儿园为例,采用问卷和访谈结合的方法,调查了老师、家长对儿童虐待的认识情况。通过量化与质性结合的方法,文章作者发现了老师和家长对于虐童问题的一些认识特点,从而发现了他们对此问题的认识盲区,并提出了相应的建议。

关键词:儿童虐待;幼儿园;老师;家长

中图分类号:G637;G615 文献标识码:A 文章编号:2095-624X(2020)15-0011-03

引言

近期,许多有关于儿童虐待的新闻被不断爆出,例如,浙江省温岭蓝孔雀幼儿园的虐童事件、“携程”亲子园虐童案,等等。这些问题让有关研究者和大众不由得开始关注儿童虐待这一重大的社会问题。

首先,虐童这一问题需要清楚的界定。北京市两高律师事务所高级合伙人杨杰指出,“由于我国对于什么是虐待儿童的法律定性并不清晰,导致法律在实施过程中存在争议点……导致很多人不知道虐待儿童的边界是什么。”[1][2]

世界卫生组织1999年出版的《虐待儿童预防咨询报告》将虐待儿童定义为:在一定的责任、信任或权利关系下,对儿童的健康、生存、尊严造成实际或潜在伤害的所有形式的身体或情感对待、性虐待、忽视或疏忽对待、商业的或其他形式的剥削利用的行为[3]。同时,也有研究者指出,对儿童的精神虐待、隔离、疏忽等会对儿童造成心理伤害的行为也应归入虐童的范畴[4][5][6]。综上所述,一切以各种手段造成儿童生理或心理上的伤害或潜在伤害的行为,都属于虐童。

导致虐童事件猖獗的原因有很多[7][8][9]。前文提到的界定不明是原因之一,由于国内对虐童问题界定不明,造成了很多犯罪者怀着侥幸心理对儿童施虐,或根本没有考虑到自己的行为给儿童造成了伤害。其次,一些儿童相关从业者的选拔机制不严格,素质不高,导致儿童受到来自身边的伤害。最后,儿童自我防范教育的缺乏也是导致虐童现象猖獗的一大原因,有些儿童遭受了虐待却不明白是虐待,甚至有些儿童意识到了虐待行为却不敢保护自己,被施虐者的权威性所折服。

一系列的原因导致了一次次虐童悲剧的发生,令人痛心。心理学有关研究表明,儿童期是一个人性格形成、行为模式塑造的重要时期,如果在这一阶段留下阴影,需要付出很大的努力才能扭转悲剧。有些观点甚至认为,这种阴影将会伴随孩子的一生,无法消解[10][11]。因此,虐童事件关系重大,我们需要通过各种渠道,唤起家长、老师以及儿童自身的防范意识,以减少犯罪分子对儿童的伤害。因此,我们希望通过本次调研,了解老师、家长对儿童虐待的认识情况,从而发掘他们对此问题的认识盲区,并提出相应的建议。

一、调研方法

本研究采用了问卷与访谈结合的方法,通过量化的方法窥见问题的全貌,再通过质性的方法深入挖掘现象形成的原因。

1.调研对象

在种种虐童事件当中,幼儿园是虐童案件的高发场所。幼儿园的儿童年龄小,自我保护和防范意识极差,使得一些犯罪分子有机可乘。因此,我们选取了北京市海淀区某所幼儿园的老师和家长为调研对象,在幼儿园放学接孩子的时间段开展调研。共调研该幼儿园老师8人,家长21人。其中,老师均为女性,家长中包含4名男性和17名女性。

2.问卷设计

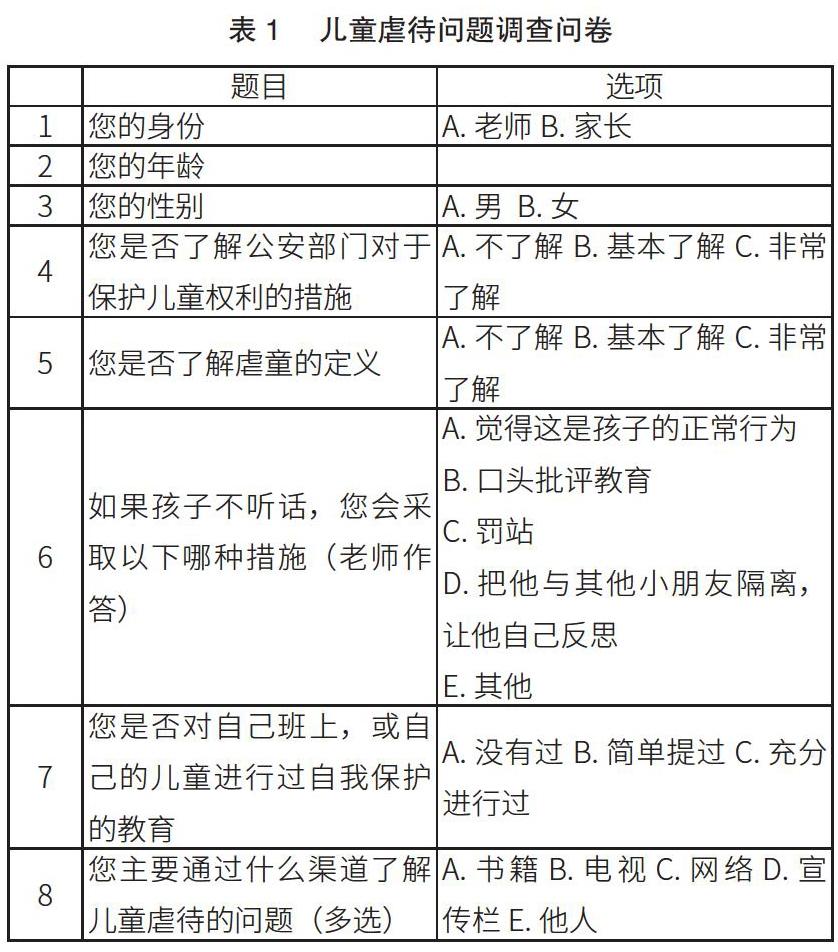

我们结合前人的研究成果[12],针对本研究设计了如下的调研问卷,其中包括人口统计学变量(1~3题),对于儿童虐待问题的认识和理解(4~5题),对于儿童虐待问题的行为表现和对儿童的教育情况(6~8题)。通过量化研究,我们可以了解到目标问题的整体情况。

3.访谈设计

访谈研究在量化研究的基础上进行,在问卷作答完毕之后,我们针对问卷第5~8题进行了深入的原因探讨。询问了以下问题:

(1)请您描述一下您了解的虐童。

(2)您觉得您对待不听话的孩子的方式,是否在一定程度上属于虐待儿童呢?

(3)您是如何对孩子进行自我保护意识的教育的?

(4)您觉得通过哪种途径了解虐童有关知识的效率是最高的?

二、调研结果

1.调研对象描述

本研究调研该幼儿园老师8人,家长21人。其中,老师均为女性,家长中包含4名男性和17名女性。调查对象处于不同年龄段,其中,老师有4人处于20~30岁,2人处于30~40岁,2人处于40~50岁。接受调研的家长中, 4人处于20~30岁,15人处于30~40岁,2人处于40~50岁。

2.量化研究和质性研究结果

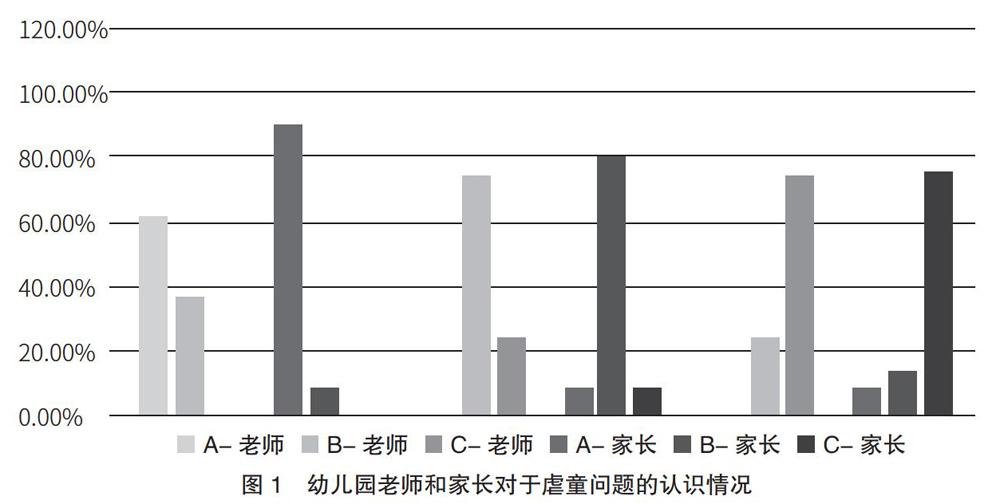

在“您是否了解公安部门对于保护儿童权利的措施”这一题目中,有90.5%的家长选择了不了解这一选项,也有62.5%的老师选择了不了解,其他的家长和老师选择了基本了解,并无老师或家长表示自己充分了解公安部门的相关措施。

在虐童定义这一问题上,81.0%的家长选择了基本了解这一选项。当我们询问其意义时,大部分家长只说明了给儿童造成生理伤害这一点,而未能说明给儿童带来心理伤害的问题。老师中有75.0%选择了基本了解,25.0%选择了了解,在老师中,大部分人回答出了心理和生理双重伤害这一特点。

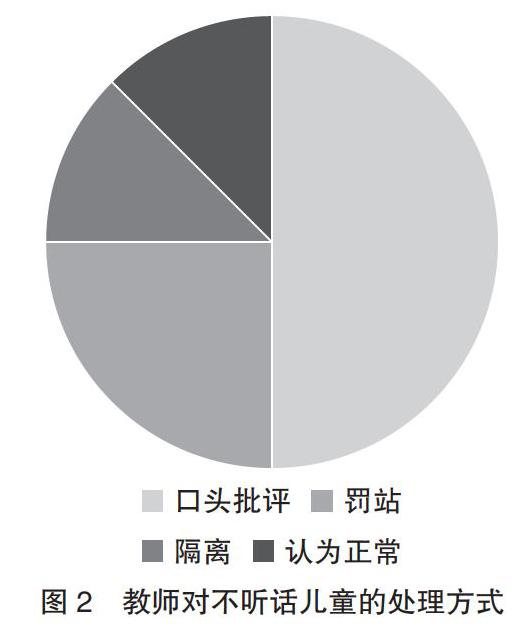

面对孩子不听话的问题,50%的老师选择了口头批评教育,37.5%的老师选择了罚站或者让其与其他小朋友隔离的处罚方法,另外1名老师认为这是孩子的正常行为而未表明处罚方式。但是在随后的询问中,老师们也都反映,孩子不听话确实属于正常行为,只是需要一定的处罚以对其行为进行规范。其中,老教师更倾向于选择罚站和隔离的处罚方式。

關于第7个问题,25%的老师选择了简单提示过孩子保护自己,另外75%则表示对孩子进行了充分的自我防范教育。老师们反映,对孩子进行自我保护教育是幼儿园对老师的要求,尤其是在各种虐童案件频发之后,但作为一个班级的老师,并没有办法确保每位孩子都将此问题领会清楚,还需要家长的配合。家长中,76.2%的家长选择了进行过充分的教育这一选项,14.3%的家长选择了进行过简单的教育,而其余9.5%的家长选择了没有进行过任何相关教育。

关于虐童相关知识问题的了解情况,100%的老师或家长均选择了网络渠道,电视、宣传栏和他人也有少量老师和家长选择。大家均普遍反映,在微博、微信等社交新媒体占据主流地位的时代,通过网络传播相应知识是最具效率的。

根据受访者的回答,我们将第4、5、7题的作答情况绘制成条形图,将第6题的答案绘制为饼形图,以获得更直观的了解。

三、建议

我们在本次调研中发现了教师和家长对于虐童问题的认识特点,同时找到了一些认识盲区,下面将逐一给出建议。

对于公安部门关于儿童保护的举措,老师和家长们的认识均比较缺乏。近期虐童现象频发,而有关报道主要抓住了虐童案件的恶劣性质进行批判,对于一些处理结果的报告可能比较模糊。尽管公安机关发出了很多关于儿童保护的有利举措,但缺乏相应的宣传,从而导致老师家长的认识缺乏。因此,公安机关应当加强宣传力度,结合第7题的答案,可以通过一些主流的网络媒体完成更好的宣传。

对于虐童的定义,我们发现尽管很多人能大致理解,但往往忽略了心理伤害这一点。老师因为受过专门的培训,则认识情况更为清晰。因此,我们认为,对于这种虐童相关的基本问题,幼儿园对家长的教育是十分必要的,可以组织相应的主题家长会,进行系统的宣传。

但孩子不听话时,我们注意到大部分老师都会选择口头批评教育的方式,而年纪比较大的老师则会倾向于采用罚站和隔离的传统方式进行处罚。在此,我们需要强调,传统方式大部分已经涉及了儿童身心的伤害,是老师们在教育过程中应当力求避免的。然而,仅仅是避免形式上对儿童的伤害仍然不够,在批评的过程中应当注重让儿童理解自己所犯的错误,要通过认知主义的方式对其进行改观,而不能单纯地追求行为主义的惩罚方式。研究表明,这种方式虽然在一定程度上可以纠正行为,但是从长远来看对孩子的发展是不利的[13]。

关于孩子的自我防范教育问题,很多老师和家长已经尽到了教育的责任,老师进行了普及化的教育,而家长在家中进行更为个性化的精细教育,这是十分良好的配合方式,可以让每一个孩子对自我保护的问题进行深入的理解。笔者认为,这一项可以配合前面所述的家长教育实施,在家长教育的过程中,着重强调家庭教育的重要性,并将系统的教育方法传授给家长,可以确保家庭教育的完成性,从而大大加强孩子对于问题的认识。

在传播方式问题中,网络传播获得了一致的好评。网络传播容易抓住家长和老师的注意,同时对于问题的分析较为透彻,也有可重复观看、可深入研究等优点。利用这些优点,有关部门可以创办一些公众号、宣传片等,提升大家的关注度。当然,网络传播可能在一定程度上缺乏系统性,因此不妨将网络传播与系统的课程教学相结合,达到长短互补的效果。

结语

以上是我们对虐童问题的调研,通过此调研,我们对老师和家长对于虐童问题的认识情况进行了完整和精细的了解,并针对受访者的认识缺陷提出了相应的建议。希望能为日后相关部门的针对性教育传播提供一定的理论基础。

[参考文献]

[1]洪举.对虐童行为的刑法思考[D].上海:华东政法大学, 2014.

[2]蒋雪莉.虐童行为刑法规制研究[D].南昌:江西财经大学, 2016.

[3]WISE J,苏普玉.文献快报(7):以学校为基础预防儿童性虐待健康教育项目可以提高儿童对性虐待的报告率——来自Cochrane综述的结论[J]. 中国学校卫生, 2015(5):682.

[4]岳海燕.浅议教师在教育过程中的幼儿心理伤害[J]. 山东教育,2008(Z6):102-104.

[5]莫源秋.幼儿心理伤害漫谈[J].山东教育, 2002(9).

[6]陈震霞.避免对幼儿造成心理伤害的思考[J].科普童话,2016(37).

[7]罗娜.浅析幼儿教师虐童的原因和对策[J]. 时代教育, 2016(14):33.

[8]吴卉卉,王凌.幼儿教师“虐童”行为的原因分析与对策研究[J]. 临沧师范高等专科学校学报,2013(3):81-84.

[9]张建欣.“虐童事件”发生原因刍议[J].西南科技大学高教研究,2014(3):30-31.

[10]谢智静,唐秋萍,常宪鲁,等.457名大学生儿童期心理虐待和忽视经历与心理健康[J].中国临床心理学杂志,2008(1):63-65.

[11]常宪鲁,王华云.儿童期心理虐待和忽视与成人心理健康[J].中國健康心理学杂志,2008(11).

[12]王旖旎.山东省淄博市城市与农村地区虐童行为的实证调查[J].产业与科技论坛,2017(4):129-130.

[13]李虹.对儿童的惩罚[J].心理发展与教育,1991 (3).

作者简介:郑世琳(1995—),女,重庆人,硕士,研究方向:现当代文学。