细胞因子在川崎病中的临床意义

胡具雄 卢一斌 马效东 肖辉 汪伟

川崎病是一种全身血管炎为主的病变综合征,其临床表现包括发热、淋巴结肿大、手足硬性水肿、皮疹等,累及心脏者易引发心肌炎、心包炎、心律失常等,严重危害患者的健康[1-2]。该病多发于5岁以下婴幼儿,成年人或3个月以下小儿极为少见[3]。近年来随着医疗技术的快速发展,临床上对川崎病的发病机制也逐渐清晰:可能以病毒、细菌为超抗原介导,引起机体免疫功能紊乱,激活免疫活化细胞并产生大量细胞因子,发生细胞因子风暴反应,造成内皮细胞及其他细胞损伤,最终引发免疫性血管炎[4-5]。据此,笔者检测了川崎病患儿血清中的细胞因子,并与普通发热患儿及体检儿童进行了对照,以进一步探讨细胞因子在川崎病中的临床意义,现将结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选取2017年6月至2018年12月杭州市余杭区第三人民医院收治的50例川崎病患儿为川崎病组,纳入标准:(1)符合诸福棠实用儿科学第8版[6];(2)未接受免疫治疗;(3)年龄<10岁;(4)患儿及家属知情,并签署知情同意书。排除标准:(1)患有麻疹、败血症、特发性关节炎;(2)合并其他自身免疫系统疾病。其中男32例,女18例;年龄8个月~8岁,平均(3.26±1.33)岁。选取同院同期收治的50例普通发热、淋巴结肿大的非川崎病感染发热患儿为感染发热组,其中男30例,女20例;年龄6个月~9岁,平均(3.36±1.57)岁。同期健康体检的50例儿童为健康对照组,其中男31例,女19例;年龄6个月~8岁,平均(3.57±1.32)岁。3组儿童性别、年龄比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。本研究经杭州市余杭区第三人民医院伦理委员会审查通过。

1.2 方法 清晨采集3组儿童空腹静脉血5ml,置于肝素抗凝管中,放在-70℃冰箱保存待测。其中川崎病患儿又在急性期(发病第1~11天)、亚急性期(发病第11~21天)及恢复期(发病第21~60天)各采集1次。

1.2.1 外周血T淋巴细胞亚群检测 采用流式细胞术。取抗凝血100μl,分别加入单克隆抗体FITC CD4、PE CD8及ProcP CD3各20μl,避光处理,磷酸缓冲盐溶液洗涤2次;弃上清液,加入1%多聚甲醛,在流式细胞仪上完成样品 T 淋巴细胞亚群(CD3+、CD4+、CD4+/CD8+)检测。

1.2.2 血清炎症细胞因子及其他指标检测 白细胞介素 6(IL-6)、肿瘤坏死因子 α(TNF-α)、干扰素 γ(IFN-γ)、巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)检测采用酶联免疫吸附法,血清C反应蛋白(CRP)检测采用免疫比浊法,红细胞沉降率(ESR)检测采用经典魏氏法。使用北方邦定泰克生物技术公司生产的试剂盒检测血清IL-6、TNF-α、IFN-γ、MIF水平,操作严格按照说明书进行。使用美国贝克曼AU2700型全自动生化分析仪测定CRP、ESR水平。

1.3 统计学处理 采用SPSS 23.0统计软件。计量资料用±s表示,多组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用Dunnett-t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

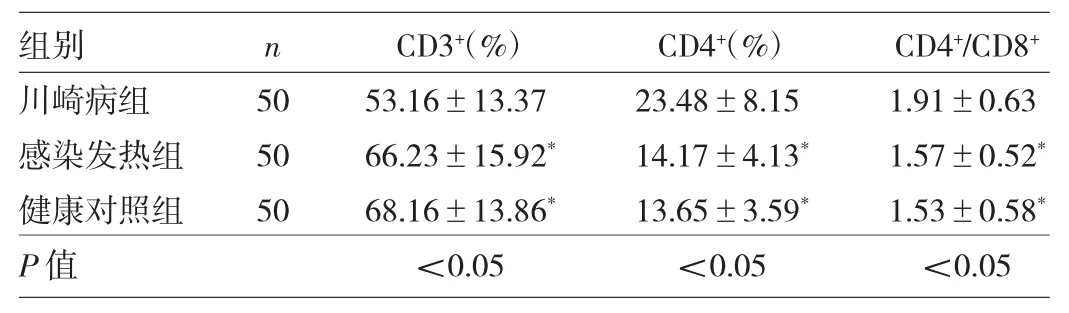

2.1 3组对象外周血T淋巴细胞亚群比较 川崎病组CD4+、CD4+/CD8+水平明显高于感染发热组、健康对照组,而CD3+水平低于感染发热组、健康对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 3组对象外周血T淋巴细胞亚群比较

2.2 川崎病患儿不同病期T淋巴细胞亚群变化 川崎病患儿急性期CD4+、CD4+/CD8+水平明显高于亚急性期和恢复期,CD3+水平明显低于亚急性期和恢复期,差异均有统计学意义(均P<0.05);亚急性期CD4+、CD4+/CD8+水平明显高于恢复期,CD3+水平明显低于恢复期,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 川崎病患儿不同病期T淋巴细胞亚群变化

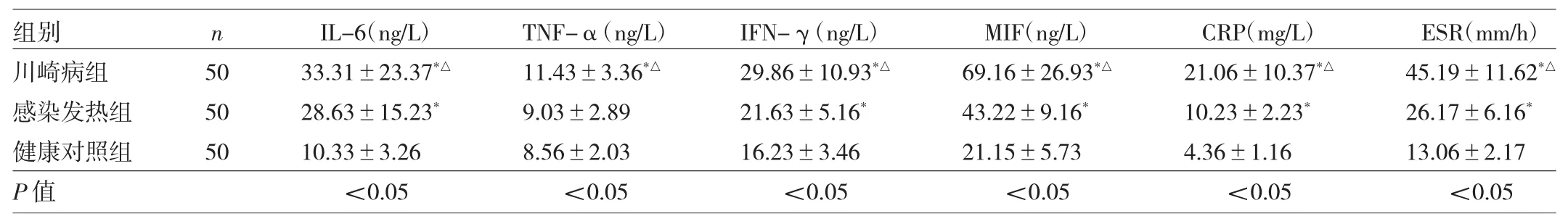

2.3 3组儿童血清炎症细胞因子及其他指标比较 川崎病组 IL-6、TNF-α、IFN-γ、MIF、CRP、ESR 水平明显高于感染发热组、健康对照组,感染发热组IL-6、IFN-γ、MIF、CRP、ESR水平明显高于健康对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

2.4 川崎病患儿不同病期血清炎症细胞因子及其他指标变化 川崎病患儿急性期IL-6、TNF-α、IFN-γ、MIF、CRP、ESR水平明显高于亚急性期和恢复期,而亚急性期又明显高于恢复期,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

3 讨论

近年来,我国川崎病发病率呈不断上升趋势。川崎病会导致患儿冠状动脉损害发生率明显增加,是引发后天性心脏病的主要因素之一。但目前尚未明确川崎病的发病机制,也无特异性检测手段[7-8]。

T淋巴细胞作为机体免疫功能系统的重要组成部分,是反映机体免疫功能及状态的重要指标,当T淋巴细胞亚群数量及状态发生变化或异常时,说明机体免疫功能可能发生紊乱并出现病理变化[9-10]。本研究结果显示,川崎病组T淋巴细胞亚群(CD4+、CD4+/CD8+)水平明显高于健康对照组、感染发热组,且急性期上述指标均高于亚急性期和恢复期,亚急性期又明显高于恢复期。郑丽君等[10]研究表明,川崎病患儿外周血CD4+、CD4+/CD8+水平呈明显升高而CD3+呈下降的趋势,其免疫抑制功能出现紊乱,免疫耐受失衡,CD4+T淋巴细胞出现亢奋,并参与川崎病的发病过程。Rowley等[11]研究也证实,川崎病急性期患儿外周血T淋巴细胞处于功能异常状态,疾病的发生、发展与细胞免疫功能异常密切相关,表现为CD4+CD25+调节性T细胞细胞数异常。可见,川崎病患儿T淋巴细胞调节失衡会造成免疫系统紊乱,且病情越严重则表现得更明显,急性期T淋巴细胞亚群CD4+、CD4+/CD8+水平明显升高,使机体免疫系统处于激活状态,极易引发血管炎、免疫功能损伤及冠状动脉损伤。

表3 3组儿童血清炎症细胞因子及其他指标比较

表4 川崎病患儿不同病期血清炎症细胞因子及其他指标变化

炎症细胞因子能进一步引发免疫反应增强。在川崎病患儿急性期,T淋巴细胞异常活跃,免疫功能处于被激活状态,能激活B淋巴细胞产生大量炎症细胞因子;而细胞因子风暴可进一步引发下游分子的过度表达,使得机体产生系列反应,对免疫应答及冠状动脉极为不利[12-13]。本研究结果发现,川崎病组IL-6、TNF-α、IFN-γ、CRP、ESR、MIF 水平均明显高于感染发热组、健康对照组,且急性期上述指标均明显高于亚急性期和恢复期,亚急性期又明显高于恢复期。这提示IL-6、TNF-α、IFN-γ、CRP、ESR、MIF参与川崎病的病情发展。IL-6是炎症细胞因子,能刺激免疫应答导致炎症反应,其过度表达能促使辅助性T细胞17/调节性T细胞失衡,加快免疫功能系统紊乱,使川崎病患儿产生免疫球蛋白耐药及系列血管炎反应[14]。研究表明,CRP、ESR与川崎病患儿炎症程度呈正相关,被用于川崎病急性期的评估;美国心脏协会也推荐CRP、ESR作为川崎病诊断与评估的实验室指标,以及不完全川崎病的参考诊断指标[15-16]。Rasouli等[17]研究表明,川崎病患儿急性期血清炎症因子水平呈上升趋势,经阿司匹林、静脉免疫球蛋白治疗后,T淋巴细胞亚群及炎症细胞因子水平均明显下降。IL-6、TNF-α、IFN-γ、CRP、ESR、MIF 参与川崎病的发生、发展,可作为川崎病病情评估的重要指标。

综上所述,川崎病患儿存在T淋巴细胞亚群失衡与炎症反应,临床表现为CD4+、CD4+/CD8+、IL-6、TNF-α、IFN-γ、MIF、CRP、ESR水平升高,且随病情进展而不断上升。炎症细胞因子结合T淋巴细胞亚群检测,能辅助评估川崎病的病情进展及治疗效果。