装配式建筑综合效益评价

王灵玉,田杰芳

(华北理工大学 建筑工程学院,河北 唐山 063210)

装配式建筑符合我国节约资源和保护环境的基本国策,具有绿色环保、节约能源和节约劳动力成本等诸多优势[1]。装配式建筑通过在预制工厂的标准化生产和施工现场进行吊装安装的方式实现了建筑业的工业化,并使施工现场混凝土浇筑的工作量大幅度降低,是我国建筑业建造方式具有划时代意义的升级[2]。然而,目前装配式建筑的建造体系在我国并不完善,存在装配式建筑专业人才缺乏,装配式建筑PC构件缺乏统一标准等问题。这些问题在一定程度上限制了装配式建筑在我国大规模的推广应用。因此,明确装配式建筑产生的综合效益,判定装配式建筑的推广是否有利于经济、环境和社会发展,制定一套科学合理的评价体系成为目前需要研究的关键问题。

李长福着重从成本效益角度对沈阳惠民新城装配式建筑进行分析,并进行综合评价研究[3]。齐宝库等提出从施工建设成本和后期运营成本两方面确定装配式建筑的经济效益,从节能、节地、节水和节材4个方面以及引入碳排放评价指标来确定装配式建筑的环境效益,并从理论角度对装配式建筑的其他效益进行了研究[4]。陈华泉对装配式建筑的综合效益进行研究时,也分别对经济、环境和其他效益进行了分析[5]。

目前我国对装配式建筑研究的文献较多,但是对于装配式建筑综合效益的研究较少。基于以上问题,该项研究从经济、环境和社会三方面对装配式建筑综合效益评价进行研究。

1 装配式建筑综合效益评价指标体系

1.1 指标选取原则

装配式建筑综合效益评价指标体系的构建要符合全面性、可操作性、典型性以及定量和定性相结合的原则。因此,选取指标时应选择具有代表性,综合全面地考虑装配式建筑的效益评价指标,使指标的选取准确化、合理化和科学化。

1.2 初级评价指标体系的构建

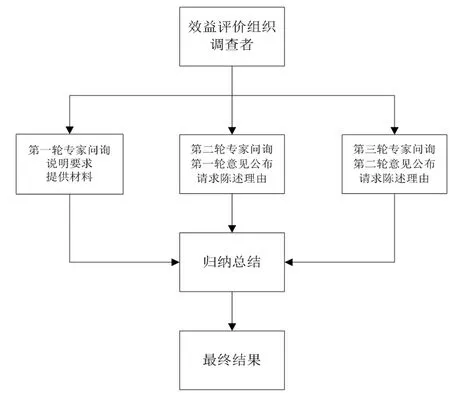

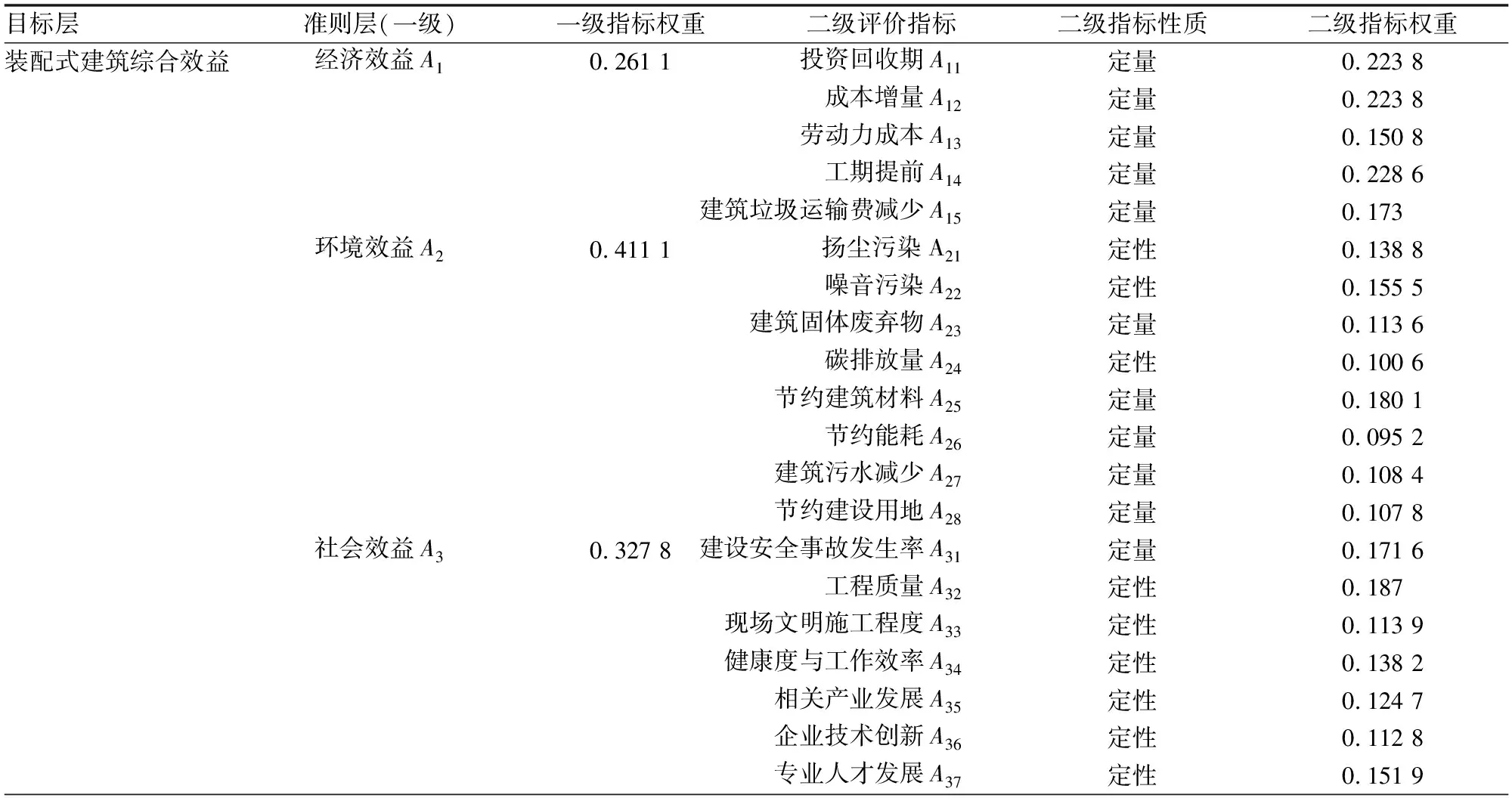

该项研究参考康铁钢[6]、李文涛[7]等进行的研究,结合《绿色建筑评价标准》(GBT 50378-2019)和《工业化建筑评价标准》(GBT 51129-2015)评价标准,确定了经济效益、环境效益和社会效益3个装配式建筑综合效益评价的一级评价指标。该项目遵循上述全面性原则、可操作性原则、典型性原则和定性和定量相结合的原则,并结合专家问卷调查法进行筛选。选取25个二级评价指标,设计成调查问卷,从建筑施工企业、建设单位、设计单位和高校中选取12名专家,针对他们发放调查问卷进行调查。装配式建筑综合效益评价指标体系筛选流程如图1所示。

图1 装配式建筑综合效益评价指标体系筛选流程

经过对专家进行调查,并对调查结果进行归纳汇总,最终删减了包含销售成本在内的5个二级指标,形成了最终的指标评价体系。形成的评价指标体系如表1所示。

表1 装配式建筑综合效益评价指标体系及指标权重

2 综合效益评价模型研究

2.1 AHP方法确定主观权重

层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称 AHP法)是一种可用于处理复杂的社会、政治、经济、技术等方面决策问题的分析方法,此方法可应用于装配式建筑的综合效益评价之中。该项研究中层次分析法适用于确定装配式建筑综合效益评价各级评价指标的权重。层次分析法具体步骤如下[8]:

(1)建立装配式建筑综合效益评价的递阶层次结构;

(2)构造两两比较判断矩阵,采用Saaty 9级标度法给判断矩阵的元素赋值;

(3)利用几何平均法求指标权重;

(4)对判断矩阵进行一致性检验。

2.2 物元可拓评价模型

2.2.1物元可拓评价方法

物元分析法能够解决不相容的问题,该项研究中二级评价指标分为定性指标和定量指标2种,利用物元分析法能够解决2种指标不相容的问题。物元分析法的数学工具基于可拓集合论,能够将形式逻辑和辩证逻辑结合起来[9]。

2.2.2待评价物元的确定

装配式建筑综合效益评价指标体系有多个指标,记为m个特征,建立的待评价物元可表示为:

(1)

式中,Ri(i=1,2…m)为R的分物元;P0为待评对象;Ci(i=1,2,…m)为相应的评价指标;Xi(i=1,2…m)为对应评价指标Ci的量值。

2.2.3 确定等级域

等级域表示装配式建筑综合效益评价指标的评价结果可能对应的等级范围。令等级域U=(u1,u2,…us),则表示有S种等级。将装配式建筑综合效益评价结果分为5个等级,即令等级域U=(极好,良好,一般,较差,差)。

2.2.4 经典域和节域经典域和节域经典域物元Rj可表示为:

(2)

式中,Nj(j=1,2,…m)为装配式建筑综合效益评价的j个等级;Xij=[aij,bij]为经典域,代表评价等级j的量值范围。

节域物元Rp可表示为:

(3)

式中,Np为评价等级全体;Xpj=[apj,bpj]为节域,代表各指标全体经典域取值范围之和。

2.2.5确定关联函数和关联度

通过关联函数计算可得关联度,关联度反应装配式建筑综合效益评价结果属于某个评价等级的程度。关联度的计算公式如下:

(4)

ρ(xi,Xji)、ρ(xi,Xpi)为点xi到(aji,bji)、(api,bpi)的距离。关于ρ(xi,Xji)、ρ(xi,Xpi)的计算,可拓学中给出了方法。

实轴上点x到区间X0=(a,b)的距离为:

(5)

关于区间的开闭,可以为[a,b]、[a,b)、(a,b]、(a,b)。且对于任一点x0有:

(6)

综合关联度公式为:

(7)

kj(P0)就表示了效益评价指标到对应等级的关联程度,其值越大表示与对应等级越相关,由此可确定效益评价指标所对应的等级。最后,通过式(7)可确定装配式建筑综合效益的综合关联度。

3 实例研究

3.1 工程概况

唐山市某装配式住宅小区,建设周期18个月,总建筑面积169 913平方米,为框架、剪力墙结构,包含7栋住宅楼、2栋独立商业、幼儿园及地下车库等业态,其中住宅层数为8~30层。所有楼栋楼板、楼梯等水平构件均采用预制,装配率为50%。在唐山市有由同家施工单位开发建设的与该小区客观条件相似的传统现浇住宅小区项目,该项研究分析基于2个小区的实际数据对比,从而对该装配式住宅小区进行综合效益评价,得出该装配式住宅小区的评价结果。

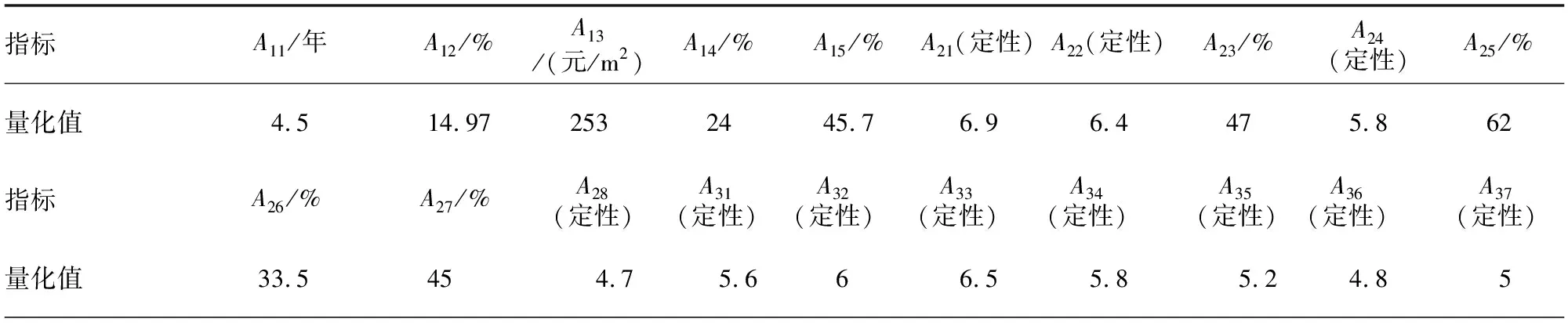

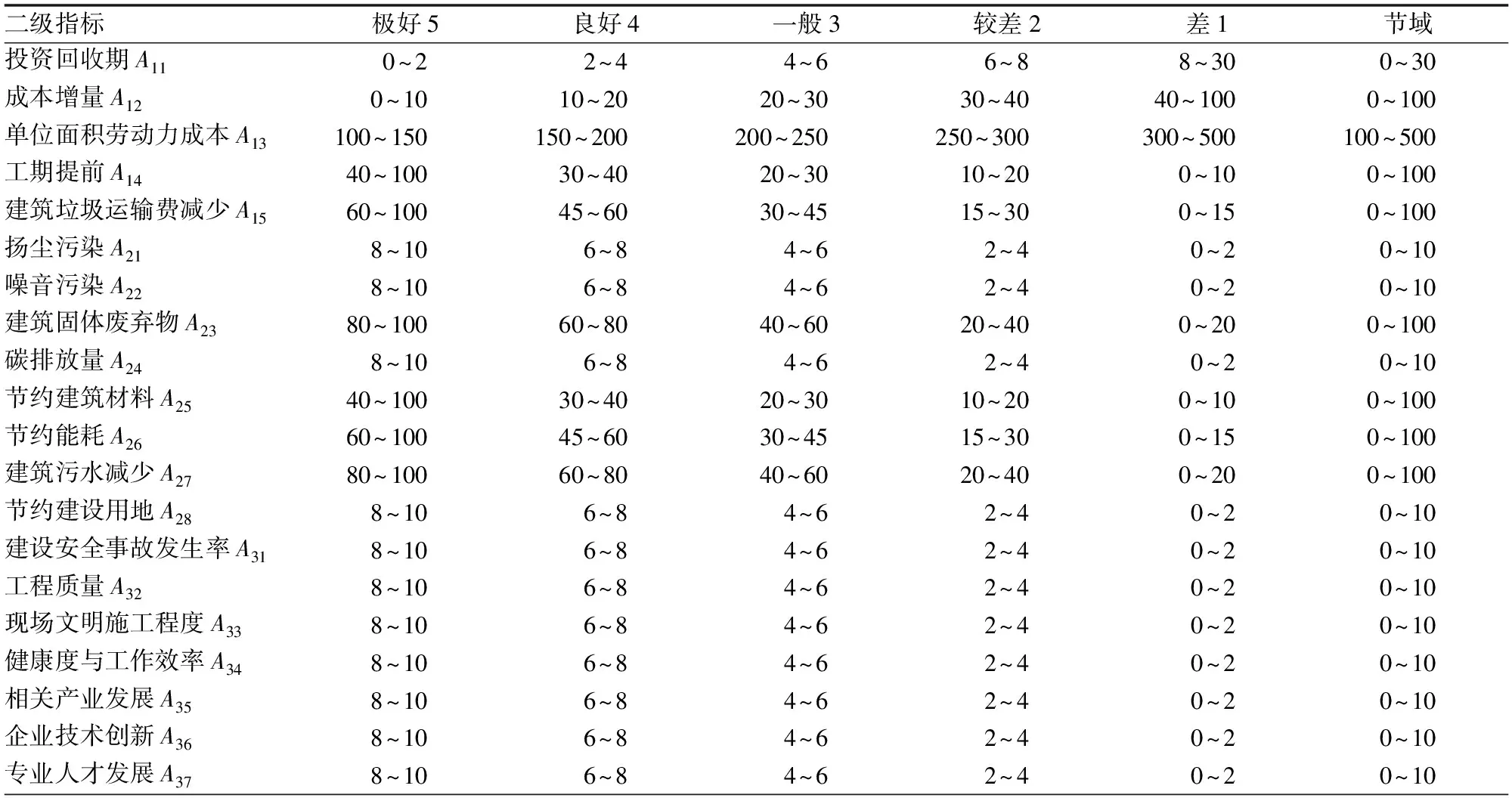

3.2 各指标值量化

首先对指标值进行量化处理。对于定性指标A21、A22、A24、A28、A31、A32、A33、A34、A35、A36和A37。通过邀请12名专家进行专家打分确定,可划分优、良、一般、较差和差5个等级。所对应的分数区间为[8~10,6~8,4~6,2~4,0~2]。评价满分10分,最终计算出专家对各定性指标打分的平均值。同时,为避免极端数据对打分结果造成的不良影响,在计算打分结果时去掉最高得分和最低得分。对于定量指标A11、A12、A13、A14、A15、A23、A25、A26和A27,根据装配式住宅小区与传统现浇住宅小区工程实际数据对比分析的具体情况计算得出,得到指标量化值如表2所示。

表2 指标量化值

3.3 指标权重确定

按照上文提出的层次分析法的步骤确定装配式建筑各级评价指标的权重,评价指标权重结果值如表1所示。

3.4 综合评价

依据上文物元可拓评价模型中确定等级域的方法确定等级域,将其划分为5个等级,分别对应极好、良好、一般、较差和差。并参考《绿色建筑评价标准》(GBT 50378-2019)和《工业化建筑评价标准》(GBT 51129-2015)评价标准确定经典域和节域,如表3所示。

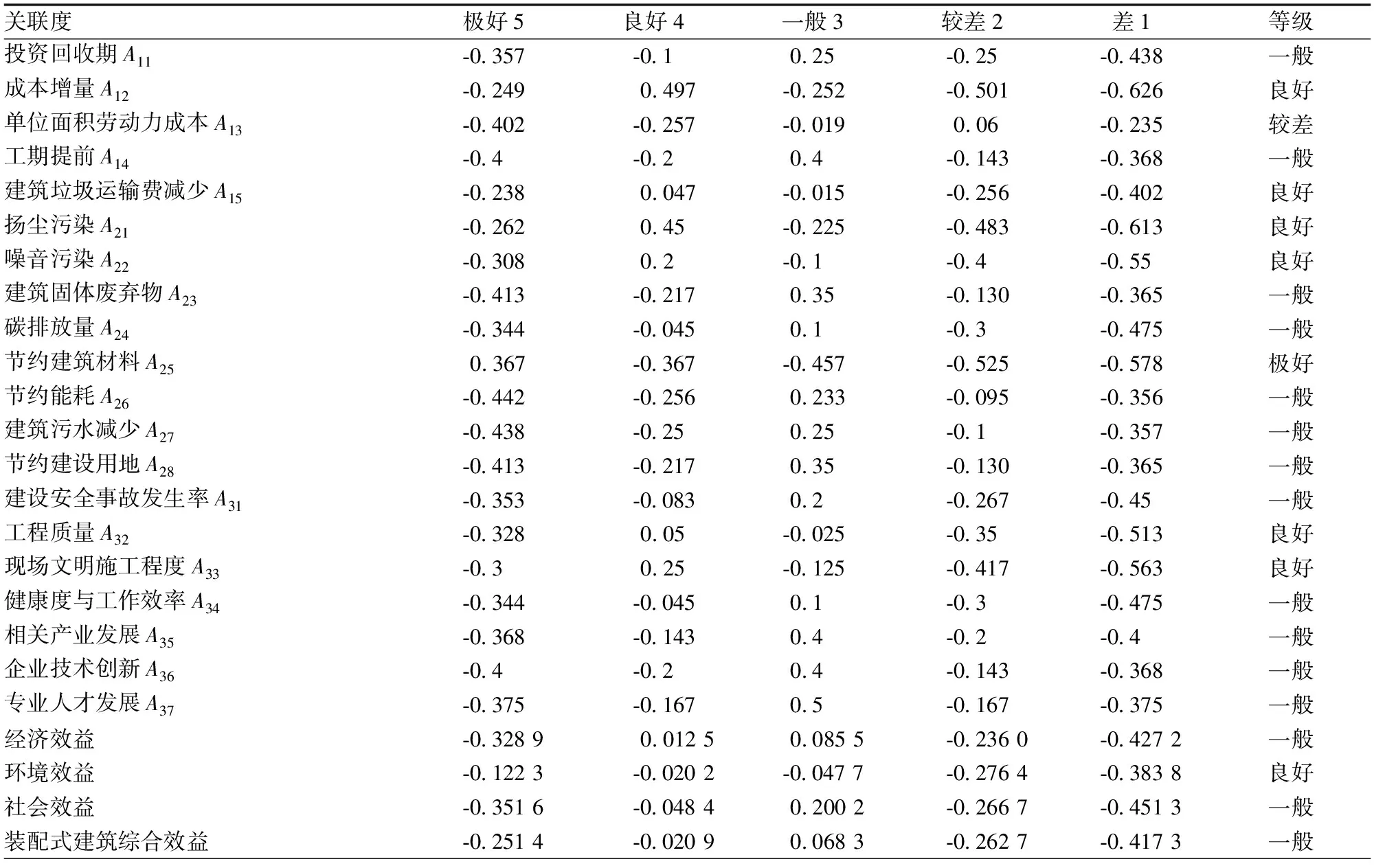

然后计算各相关指标对各评价等级的关联度如表7所列,依据上述模型,计算所得关联度其值越大表示与对应等级越相关,从而确定各级效益评价指标所对应的等级。

表3 装配式建筑综合效益评价评价标准

表4 装配式建筑综合效益评价指标对各等级的关联度

3.5 评价结果及建议

由表1可以看出,对装配式建筑综合效益评价影响最大的因素首先是环境效益,权重为0.411 1;其次是社会效益,权重为0.327 8;最后是经济效益,权重为0.261 1。通过对装配式建筑综合效益进行评价,根据表 4 中关联度匹配结果显示装配式建筑的综合效益评价等级为“一般”。其中环境效益评价等级为良好,经济效益和社会效益评价等级为一般。根据评价结果,唐山市装配式住宅小区的环境效益较好,优于经济与社会效益。原因在于装配式建筑有利于减少固体废弃物、扬尘和噪音等,并有利于保护环境。在经济效益方面和社会效益方面,目前我国装配式建筑具有产生成本增量和专业人才发展不成熟等问题。因此,要进一步提高装配式建筑的综合效益,需要在各方面努力提高装配式建筑的环境和社会效益。

4 结论

(1)该项研究考虑装配式建筑的建造特点,结合《绿色建筑评价标准》(GBT 50378-2019)和《工业化建筑评价标准》(GBT 51129-2015)评价标准,从其产生的经济效益、环境效益和社会效益3个方面选取20个指标建立了装配式建筑综合效益评价指标体系,使得评价体系更加具有准确性和适用性。

(2)建立物元可拓评价模型,该模型具有能将定量指标和定性指标良好结合的特点,且通过实际工程案例对该模型进行了有效的分析,验证了此模型的科学性与合理性。评价结果能够有效反应装配式建筑的综合效益情况,从而为进一步提高装配式建筑的综合效益,推动装配式建筑的发展具有借鉴意义。