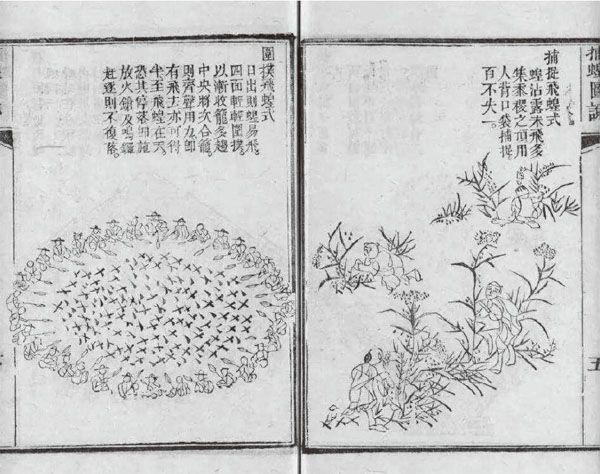

《史记》最早记录了蝗灾

王子今

《史记·秦始皇本纪》和《史记·六国年表》关于秦王政四年(前243)“蝗虫从东方来,蔽天”及“蝗蔽天下”的记载,是正史中关于蝗灾的最早历史记录,也可能是所有文献资料中最早记载的形成一定危害规模的蝗灾史料。《史记》所见蝗灾的记录,对于中国古代史学史以及世界史学史都有重要的学术价值,对于农业史、灾荒史、生态环境史以及昆虫学史的研究均意义重大。

一、《秦始皇本纪》:“蝗虫从东方来,蔽天”

《史记·秦始皇本纪》关于秦王政四年的历史记录,内容其实并不多,但是涉及了军事史、外交史及灾异史;同时还记载了“内粟”“拜爵”措施的推行,可以看作是行政史的记述。太史公写道:“四年,拔畼、有诡。三月,军罢。秦质子归自赵,赵太子出归国。十月庚寅,蝗虫从东方来,蔽天。天下疫。百姓内粟千石,拜爵一级。”

明代史学家程一枝研究《史记》的专著《史诠》指出,今本《史记》“七”作“十”,是错误的。清人梁玉绳《史记志疑》也以为“十月”当作“七月”。汉代简帛文字“七”与“十”字形相近,很难辨识(陈建贡、徐敏编:《简牍帛书字典》,上海书畫出版社1991年,第2—3页,第109—111页),容易出现错误。同一历史事实,《史记·六国年表》就写作“七月”。泷川资言《史记会注考证》沿袭了《史记志疑》的意见,同时引用了黄式三的说法:“十月无蝗。”

十月通常不会发生蝗灾,所谓“十月无蝗”,确实是符合昆虫学知识的。明代科学家徐光启《除蝗疏》通过统计资料总结了早期蝗灾的常态时间分布,“十月”是蝗灾发生的空白。他指出:“(蝗灾)最盛于夏秋之间,……为害最广。”农史学家游修龄指出:“徐光启的这个统计与1920年代江苏省与浙江省昆虫局研究全国各地蝗虫的发生季节非常吻合。”(《中国蝗灾历史和治蝗观》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2003年第2期)根据昆虫学研究者的专业介绍,“东亚飞蝗〔Loeusta migratoria manilensis(Meyen)〕是蝗虫灾害中发生最严重的种类。其大发生时,遮天蔽日,所到之处,禾草一空”。发生的时间,夏蝗“4月底至5月中旬越冬卵孵化,5月上中旬为盛期”,“6月中旬至7月上旬羽化”。“(秋蝻)于8月中旬至9月上旬羽化为秋蝗,盛期为8月中下旬”(袁锋主编:《农业昆虫学》(第三版),中国农业出版社2001年,第190页)。“十月无蝗”的认识,与这一判断是相吻合的。

由“十月无蝗”校正《秦始皇本纪》的误字,使其与《六国年表》一致。这一信息,可以看作是中国蝗灾史上最早、最明确的文字记录,很可能也是世界蝗灾史上最早的记录。

二、《六国年表》:“蝗蔽天下”

《史记·六国年表》记载的蝗灾,在“秦”栏下“始皇帝”四年,中华书局标点本注出公元前243年:“七月,蝗蔽天下。百姓纳粟千石,拜爵一级。”关于“纳粟”“拜爵”之事,这里明确了具体的交换条件,即“纳粟千石,拜爵一级”,爵级的实际价位是明朗的,与《秦始皇本纪》彼此一致,只是“内粟”写作“纳粟”。

《秦始皇本纪》:“十〔七〕月庚寅,蝗虫从东方来,蔽天。天下疫。”《六国年表》:“七月,蝗蔽天下。”对照理解两条灾情史料,可以大致了解这次蝗灾的实际情形。

《六国年表》“蝗蔽天下”,梁玉绳说“或解此《表》曰‘蝗虫蔽天而下也”,所谓“蝗蔽天下”或“蝗虫蔽天而下”,与《秦始皇本纪》“蝗虫从东方来,蔽天”有怎样的关系,也是值得思考的。《资治通鉴》记录此事,避开了“蔽天”“蔽天下”的文字歧异。

对于《秦始皇本纪》《六国年表》记述的异同,《资治通鉴》卷八“始皇帝四年”的处理方式是,对灾情的记录只取“蝗”字,不采录“从东方来,蔽天”及“蔽天下”诸语,然而又将“蝗”与“疫”相联系:“七月,蝗,疫。令百姓纳粟千石,拜爵一级。”胡三省对“蝗”与“蝗子”即“蝗”的幼虫“蟓”有所解说:“蝗子始生曰蟓,翅成而飞曰蝗,以食苗为灾。疫,札瘥瘟也。”关于“蝗”和“蝗子”“蟓”,《说文·虫部》已经在当时昆虫学知识的基础上进行了文字学的说明。其中引董仲舒说:“蟓,蝗子也。”许慎引董仲舒的解释,很明确地指出“蟓”是“蝗”的幼虫。胡三省注“蝗子始生曰蝝,翅成而飞曰蝗”,即采用董仲舒之说,这也体现了与司马迁同时代的学者在昆虫学方面的认知。当然,胡三省也可能是参考了董仲舒之后学者的看法。

司马光和胡三省对于《史记》中“蝗”史的记录都采取重视的态度。他们对《秦始皇本纪》和《六国年表》相关文字的处理,也体现了史家对早期“蝗”的历史之观察和理解,是相当审慎和认真的。

三、《史记》“蝗”灾与《春秋》及三传“螽”“蟓”灾情的对照

《春秋》中关于“螽”的文字,不少学者理解为“蝗”。而《左传》《公羊传》《毂梁传》的相关文字,更是受到昆虫学史研究者的重视。《左传·宣公十五年》中有关于“螽”和“蟓”的历史记录。时在公元前594年:“秋,螽。……初税亩。冬,蟓生,饥。”灾情是否与“初税亩”这种土地制度的变革有关,也是存在争议的。而我们在这里只讨论害虫导致的农耕经济危机。

事涉“螽”“蟓”,这一记载应当理解为有关农业生产面临虫灾的早期史料。关于“蟓生”,杜预注:“螽子以冬生,遇寒而死,故不成螽。……刘歆云:蚍蜉子也。董仲舒云:蝗子。”关于“饥”,杜预的解释是:“风雨不和,五稼不丰。”(《春秋左传集解》,上海人民出版社1977年,第614—615页)

《公羊传·宣公十五年》和《毂梁传·宣公十五年》也有相关的记录。

董仲舒关于“螽”“蝗子”的说法,体现了与《史记》成书年代相近的生物学知识。

严格来说,《春秋》及三传记载的有关“螽”“蝝”等虫害所造成灾情的文字,还不能说是明确涉及蝗灾的灾害史记录。《春秋》及三传的相关记录,作为儒家经典,司马迁不会看不到,也不会不予以必要的重视。然而,《史记》并不简单沿承“螽”“蟓”等说法,而是使用了“蝗”“蝗虫”这种新的称谓,司马迁应当是有深刻思考的。这一名物史现象,或许体现了昆虫学认识的时代进步。

对于蝗灾史的回顾,已经有不少学者进行了认真而有成效的研究。有的学术论著将有关“蝗”的知识的最初发生确定在了非常早的时代,若干论点或许尚待补充论据来加以确证。比如,有学者说“在中国古代甲骨文中,已有蝗虫成群”,“中国最古老的典籍《山海经》中”,“山东、江苏地区有蝗螽”,“中国古老诗歌总集《诗经》”中《豳风·七月》记录“五月”“蝗虫跳跃”,“鲁国史籍《春秋》记录山东等地发生蝗虫12次,迁飞1次”等(郭郛:《昆虫学进展史》,郭郛、钱燕文、马建章主编:《中国动物学发展史》,东北林业大学出版社2004年,第118页)。有的学者考察了殷商时代有关蝗虫的历史文化信息,然后写道,“蝗灾最早记录,是公元前707年,见《春秋》:‘桓公五年、螽。”(周尧:《中国昆虫学史》,昆虫分类学报社1980年,第56页)也有学者注意到安阳殷墟妇好墓出土了玉雕蝗虫的模型,甲骨文中也有关于蝗虫出现的卜问告祭的记录。并且指出:“我国古代文献有确切时间记载的蝗灾是在西周时期,《春秋》记载,桓公五年(公元前707年),‘秋,……螽。”(倪根金:《中国历史上的蝗灾及治蝗》,《历史教学》1998年第6期)据昆虫学家的统计资料,自公元前707年至1935年,全国有确切记载的蝗灾约796次(陈家祥:《中国历代蝗之记录》,浙江省昆虫局年刊,1935年)。有学者在以“世界生物学史”为学术主题的论著中这样写道:“昆虫是整个生物界中最大的类群,它们形体虽小,却极大地关联着人类的生产和生活活动。中国历代人民在益虫研究利用和害虫防治方面都取得了显著的成绩。”关于“害虫防治”特别是“与蝗虫的斗争”这一学术问题,研究者写道:“据中国历史记载统计,从公元前707年到公元1911年的两千多年中,大蝗災发生约538次,平均每三四年就要发生一次,给人们造成很大损失。”(汪子春、田沼、易华编著:《世界生物学史》,吉林教育出版社2009年,第51页,第55—56页)或说:“据史料记载,我国自公元前707—1949年的2656年间,发生东亚飞蝗灾害的年份达804年,平均每3年就大发生1次。”(袁锋主编:《农业昆虫学》(第三版),第187页)公元前707年即鲁桓公五年。“从公元前707年”就开始“与蝗虫斗争”之说,都是把《春秋·桓公五年》“螽”的记录认定为“有确切记载的蝗灾”。这可能是不妥当的。而“大蝗灾”以及“给人们造成很大损失”等说法,则更没有文献记载的确定依据。

一些研究者把《春秋·桓公五年》有关“螽”的文字,看作最早“有确切记载的蝗灾”。但也有注重实证的农史学者指出,“因秦以前古籍都称蝗为螽或蟓,到《史记》的《秦始皇本纪》‘蝗从东方来,《孝文帝本纪》‘天下旱,蝗,《孝武帝本纪》‘西戎大宛,蝗大起等,才是历史上最早可信的蝗虫记载”。对于许多学者往往引为重要蝗灾史料的《诗·小雅·大田》“去其螟螣,及其蟊贼,无害我田稺”,论者指出:“螣可以包括蝗虫在内,当然不能等同于蝗虫,所以媵不是严格意义上的蝗虫专称。”(游修龄:《中国蝗灾历史和治蝗观》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2003年第2期)认定《史记·秦始皇本纪》“蝗从东方来”,“才是历史上最早可信的蝗虫记载”的意见,是科学的判断。然而,论者对于下文“蔽天”字样似乎并未注意,对于《史记·六国年表》“蝗蔽天下”的记录也没有予以必要的重视,不免令人遗憾。

有的昆虫学史论著还写道:“蝗虫发生数量的惊人与为害的严重,古书中也有详细的记载。如《汉书》记载公元前218年10月‘蝗虫从东方来,蔽天……”(周尧:《中国昆虫学史》,第57页)这应当是对《史记·秦始皇本纪》记载的内容与年代的双重错误理解。《史记》误作《汉书》;而发生“蝗虫从东方来,蔽天”灾情的秦王政四年,是公元前243年,较公元前218年要早25年。而“10月”的误解,我们在上文已经有所辨析。

有学者在专门研究秦汉时期“农业生产中的虫灾害”的论文中指出,“秦汉是我国农业生产中虫灾害的第一个高发期”。然而,论者在总结“秦汉虫灾情况”,进行“秦汉时期蝗灾、螟灾统计”时,竟然没有注意到《史记》的《秦始皇本纪》和《六国年表》所记录的这两则非常重要的蝗灾史料(王飞:《秦汉时期农业生产中的虫灾及治理研究》,《陇东学院学报》2019年第1期)。这也是不该发生的缺憾。

《史记》是普及程度相当高的史学典籍。其中许多人物和故事,大家都非常熟悉。而且,《史记》中看似平易的字句,可能蕴涵着丰富的信息。认真阅读《史记》,深刻理解其内涵,可以使我们在许多方面增进对历史文化的认识。