新工科和专业集群视角下机器人工程专业建设研究

温宏愿 孙松丽 瞿志俊 刘超 牛绿原

摘 要 机器人工程专业是一个典型的新工科专业,同时也是一个新设立的专业,各个高校都对其建设开展积极探索和实践。基于对国内机器人领域本科教育发展现状的分析,可以看出以专业集群为形态特征的机器人专业技术人才培养模式将是下一阶段的研究重点。从新工科和专业集群的视角出发,以南京理工大学泰州科技学院近几年的实践为例,对机器人工程专业建设逻辑线路、人才培养方案的设计进行探讨,对课程体系的构建、教学改革实施的方法进行深入剖析,以期为其他高校的专业建设提供参考和借鉴。

关键词 新工科;专业集群;机器人工程;专业建设

中图分类号 G642 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)14-0030-05

围绕着“中国制造2025”战略规划,智能制造被定位于中国制造的主攻方向。作为制造业创新发展中最为耀眼的明星,机器人已成为智能制造的关键抓手,呈现爆发式增长态势,而作为支撑机器人产业未来发展基础的专业人才则严重缺乏,教育部、人社部、工信部联合印发的《制造业人才发展规划指南》预测,到2025年机器人技术领域人才缺口达450万。相对而言,高职类院校在机器人技术领域的人才培养较早,这是与其人才培养定位在机器人的维护、保养等有关,但是随着人工智能等技术的兴起,这一层次人才培养已难以满足越来越大的机器人系统集成应用方面人才的缺口。

近几年来,尤其是2018年和2019年,本科层次新设机器人工程专业(专业代码:080803T)的招生在各个高校中如雨后春笋般出现。但是作为典型的新工科专业,机器人工程专业如何更好地开展建设和进行高质量人才培养,也成为诸多高校尤其是应用型本科高校亟待解决的问题。

一、国内机器人领域本科教育发展现状

与国内机器人专业人才逐年增长的需求相比,机器人领域本科专业人才的培养却处于相对滞后状态,其培养路径大致可以分为四个阶段。

(一)第一阶段:萌芽阶段,个别先行试点

这一阶段主要是由于机器人技术在研究课题中出现或者在部分业界中的应用问题需要解决,在研究型大学开始了小范围的人才培养。例如,东北大学自20世纪后期开始进入机器人研究领域,但以智能机器人为主,是中国国内较早开展智能机器人领域研究的机构之一,取得了一些研究成果,但这个阶段在人才培养上尚未形成明显效应。哈尔滨工业大学、北京航空航天大学等重点高校也依托各自的科研课题,对机器人领域人才培养进行先行尝试,但并未进行大规模有意识地培养。

(二)第二阶段:嵌入专业,按照方向培养

2000年左右,以研究型或应用研究为主的少量本科院校在自动化、机械电子工程等专业开设了机器人方向,但培养的大多为从事机器人原理研究、本体开发及特种机器人开发等方向的机器人研发型人才。例如,东南大学、南京工程学院依托教师的科研积累和自动化专业长期开设机器人控制以及智能信息处理相关选修课程的经验,围绕机器人控制系统设计开发和机器人自动化成套设备的设计应用,培养机器人方向人才。

(三)第三阶段:设置专业,明确专业培养

2016年,东南大学在全国首个申报机器人工程专业并获批;2017年、2018年和2019教育部又先后批准同意25所、60所、101所高校开设机器人工程专业。目前为止,全国普通高校中开设机器人工程专业的数量共计187所,其中应用型本科高校的数量约占九成。由此,各个高校开始了按单一专业独立进行机器人人才培养的探索,但是不同层次、类型高校的定位不同,所依托的前期科研、课堂教学、实践平台等资源不同,机器人工程专业人才培养的目标定位和培养方式也存在差异。机器人作为一种典型的多学科交叉融合的系统,涉及机械、电气、控制、信息等多个学科专业领域,因而依托单一的专业仅能培养侧重于机器人产业链某一特定行业所需的机器人技术人才,存在天然的缺陷。

(四)第四阶段:构建集群,对接产业需求

教育部、国家发改委、财政部在下发的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》提出,要“围绕产业链、创新链调整专业设置,形成特色专业集群”。据此,笔者认为,以专业集群为形态特征构建机器人专业技术人才培养模式,将是机器人领域本科教育今后要研究的重点。

二、新工科和专业集群的逻辑统一

(一)历史逻辑统一:全新技术革命多元化特征倒逼专业集群的出现

当今第四次工业革命的新技术、新产业的快速发展给全球高等教育和学科专业带来了巨大冲击[1]。这次的技术浪潮不再由单一技术引爆,多项技术融合是趋势,出现了“互联网+”“人工智能+”等技术集群,并彼此推进、迭代演进,全球产业变革驱动新工科建设,因此目前高校中以学科导向的单一分离性专业结构已经无法适应技术、产业变化的速度、多元化和复杂性。专業集群相较单一专业能更多地专注于人才培养和产业链的匹配度、更强调依据产业需求进行专业的动态建构[2],将是新工科应对新技术、新产业发展的最普遍解决方案。

(二)理论逻辑统一:新工科专业交叉共融明确了专业集群的建设路径

新工科提出要以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径[3],除了要求对传统工科专业进行更新升级、调整,让传统工科重新焕发出生机之外,更需要不断加强对新兴工科专业的研究与探索。然而新的专业形态并非凭空就能快速建设好的,它离不开相关专业的支撑和帮助。从专业集群的外在形式和内涵建设上来看,其与新工科的要求在逻辑上亦是统一的:专业集群的外在表现形式为面向全产业链多个相关专业的集合;其内在架构一般为以某个专业为核心、多个专业对接特定产业链上的不同岗位(群)的有序集合。这样既充分发挥了专业集群内各专业之前的系统办学效应,在产业所需的人才培养上各自有所侧重,培养差异化和特色化人才,从而形成外在形式和内涵建设的有机统一。

(三)实践逻辑统一:新工科复合型人才的培养需要借助于专业集群的架构

战略新兴产业是伴随着社会不断发展和新经济新业态的产生而产生的,并将会随着时代的变化而将继续调整。在人才的知识广度与深度方面,新工科急需一批具有跨界整合能力、高素质的各类交叉复合型工程科技人才[4],不仅需要强化跨学科知识涉猎与积累的要求,同时也要强化对知识理解和创新运用的要求,但是这种对跨学科复合型人才的培养显然是无法通过传统的单一专业培养模式来实现,也是新时代下新工科本科教育所需要解决的问题。纵观全球,无论是德国“工业4.0”、日本“机器人计划”、美国“工业互联网”,还是我国提出的“中国制造2025”,其目的都是抢占世界制造业的主导权[5],要在新一轮时代浪潮和第四次工业革命中跑在前头,本科高校要立足当下、瞄准未来、主动变革,紧紧围绕服务制造强国等国家战略,按照产业需求导向对新兴专业进行布局,按照跨界交叉融合对专业进行重新整合,依托专业集群为传统专业升级赋能,在机器人、人工智能等重点领域深入开展研究与实践,为国家培养出适应和引领新一轮科技革命和产业变革的工程科技人才。

三、专业集群下的机器人工程专业人才培养方案设计

为适应新产业、新技术、新业态对应用型人才培养提出的新要求,作为地方应用型本科高校和新型工科高校,南京理工大学泰州科技学院(以下简称“学校”)于2016年初通过整合调整相关二级学院,强化专业之间的联系和协同,探索了基于机器人专业集群的机器人领域应用型人才培养新模式,全方位打造机器人领域卓越工程师培养新途径。

(一)“画像-塑像-成像”的专业(群)建设逻辑线路

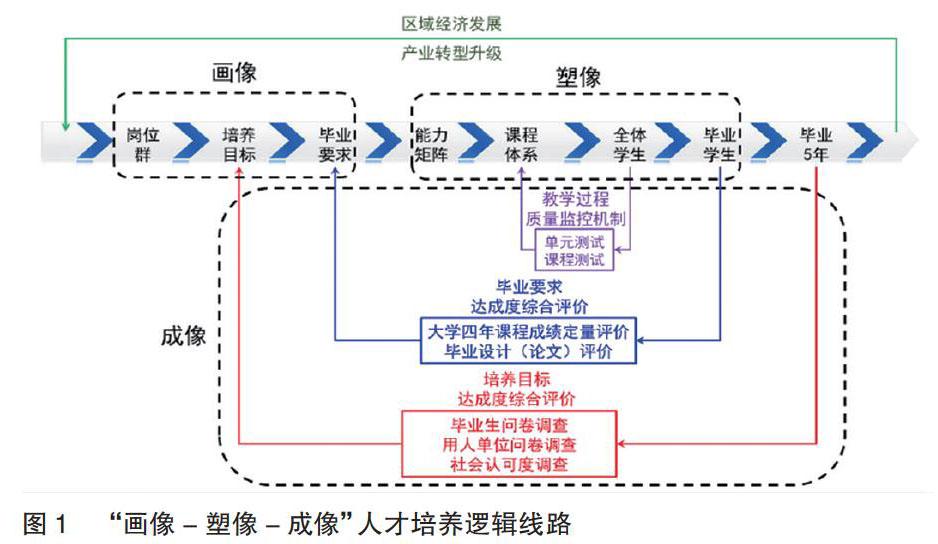

以中国工程教育专业认证、新工科、OBE等理念为指导,以教育部《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》为依据,以培养应用型人才为目标,提出专业(群)建设的“画像-塑像-成像”的人才培养逻辑线路:“画像”即按照岗位群要求明确专业人才培养目标和毕业要求;“塑像”即根据能力标准要求,制订人才培养方案,构建课程体系,实施教学;“成像”即对人才培养结果实行有效反馈和评价,确保毕业生符合“画像”要求,详见图1。

(二)机器人产业链对人才的需求

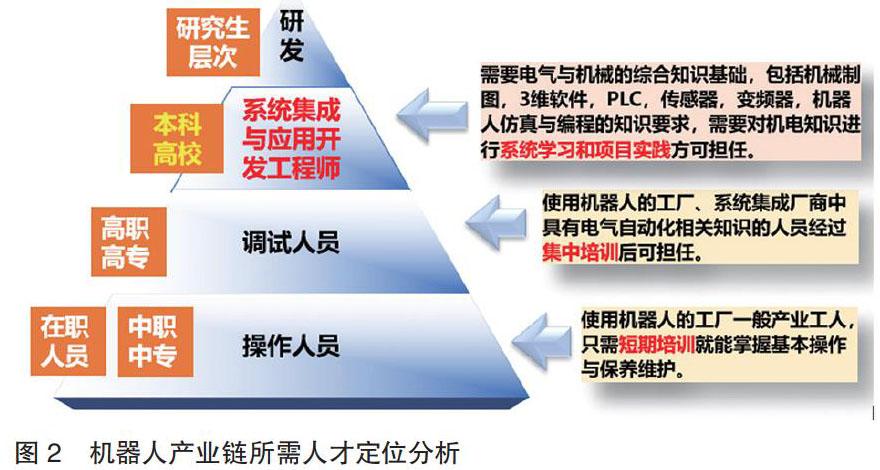

业界通常把机器人分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三大类。相较于处于产业发展初级阶段的其他两种机器人,工业机器人的体量最大、发展更为成熟、市场应用程度更高,对传统制造业的转型升级和装备智能化等的推动起到了极为关键的作用[6],因而分析工业机器人产业链对人才需求的现实和未来意义更大。由于工业机器人产业链上游的零部件、元器件厂商和中游机器人本体厂商的产业链已经成熟,且遵循标准流程生产,仅需要少量高层次的研发人才;而随着机器人定制化的应用,下游的系统集成应用厂商以及终端客户目前人才缺口较大,其中系统集成缺口最大,这也是本科层次的人才培养对位所在。如图2所示,机器人系统集成、方案设计与应用开发所需要的专业知识,也不仅仅是对机械、电气知识的简单延伸。

(三)机器人工程专业与专业集群中其他专业的关联

机器人产业链是一个典型多学科交叉的应用领域,所涉及范围广、技术应用多,因而机器人专业集群中各专业的关系确定为“明确核心、协同办学、各自侧重方向”,即该专业集群以机器人工程专业为核心,以自动化、机械电子工程等相关专业为支撑,以“工业机器人的集成应用”为主导特色,对接机器人产业链中人才缺口最大的岗位群。图3是从产业链的视角来看各专业的方向侧重点。

(四)机器人工程专业的人才培养方案设计

机器人工程专业紧跟产业发展动态,面向制造企业转型升级对机器人系统的需求,重点聚焦工业机器人系统应用方案设计、系统集成、二次开发方面,具有自动化、机械工程、智能科学与技术、管理科学与工程等多学科交叉融合的特征。机器人工程专业以机器人系统集成应用内涵需求为导向,兼顾产品全生命周期管理,適度拓展智能服务机器人领域,构建专业人才培养方案,形成大平台、多层次、模块化课程体系;以“学生中心、产出导向、持续改进”的工程教育理念为引导,与ABB、GE等相关行业深度融合,以机器人行业学院为载体,以项目驱动为牵引,产教深度融合,竞赛学研一体,持续提升人才培养质量,为制造企业实现自动化和智能化提升与改造培养所需的高素质复合型新工科技术人才。

四、机器人工程专业应用型课程体系的构建和教学实施

(一)“大平台、多层次、模块化”的应用型课程体系顶层设计和建设

在新工科专业建设中,有学者认为需要基于工业价值链的人才培养模式来构建新的课程体系[7]。机器人工程专业建设团队经过实践研究,提出了在专业集群层面下,以机器人产业链技术需求平台作为一条“横”线,将侧重于机器人行业不同领域方向的机器人工程、自动化等专业作为多条“纵”线,形成了“一横多纵、机电融合”的专业集群课程体系形态;在机器人工程专业层面,根据“素质教育和专业培养融合”“科学思想和人文教育并重”的设计思路和整体要求,专业根据“画像”结果,形成以专业课程为核心,跨学科通识课程为基础,创新创业课程、新技术选修课程为特色的大平台、多层次、模块化的应用型课程体系,如图4所示。

(二)“政校行企”共建机器人行业学院助推人才培养

机器人平台是该校重点建设的平台之一,在学校办学双方南京理工大学和泰州市政府以及ABB、GE、北京华晟经世公司、泰州市机器人学会等多方主体共同参与下,2016年底已入选首批教育部“互联网+中国制造2025”产教融合创新基地建设试点项目。依托机器人平台,“政校行企”深度产教融合,创建了机器人行业学院,组织架构如图5所示,形成了“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的多方合作长效机制,贯穿人才培养全过程;在“六共同”的协同育人主框架下,即通过共同制订人才培养方案、共同打造“双师双能型”师资队伍、共同开发教学资源、共同实施课堂教学、共建实训实践基地、共同开展项目开发等方式,各方提供了强大的软硬件资源支撑,全面助力人才培养。

(三)以“金課”为抓手强化资源建设,推进教学改革

机器人工程专业建设团队在筹建专业之初,便以学校推进网络课程、微课、翻转课堂的试点项目为契机,积极建设“高阶性、创新性、挑战度”的金课,鼓励教师建设网络教学资源,探索“线上+线下”混合式教学、翻转课堂教学等,与企业驻校工程师探索“一课双师”的组织实践;同时依托机器人平台打造立体式智慧学习工场,从教学观念、教学内容、教学方式方法、教学组织、评价手段等多方面进行全方位综合性改革。目前专业已承担省部级教改课题、产教融合项目6项;新编教材《智能工厂设备通信技术》已获批2019年江苏省高等学校重点教材立项建设;以学习者视角专门编撰的《工业机器人技术及应用》《工业机器人编程与仿真》等教材已出版,相关配套的立体化数字教学资源在实际使用中效果良好。

(四)立德树人,加强课程思政的融入与引导

新工科人才不仅需要知识能力方面的培养,更要强化品格方面的培养[8]。专业围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,坚持立德树人、德学兼修,在专业基础课程及专业核心课程教学中,开展课程思政教学设计,通过深入挖掘思政元素,并将其与课程知识点有机融合,按照灌输与渗透相结合等方式,把知识传授、能力培养融入到课程教学过程中。

(五)知行耦合、能力导向,依托平台构建特色鲜明的实践教学体系

新工科对人才的研究能力、创新能力等方面提出了较高要求,为了达到这一目标要求,学校机器人工程专业构建了与理论教学体系相适应的实践教学体系。同时,针对机器人技术模块与传统学科区别度较大,在充分尊重学生认知规律的前提下,依托机器人平台,以真实的机器人工程项目贯穿始终,实施以“分级递进式+全项目驱动”为特色的实践教学模式,利用“点-线-面”系统化、“理(理论)-虚(仿真)-实(实操)”一体化的实践教学模式,实现学生机器人领域工程项目实践能力的渐进式培养,切实保障和提升了人才培养质量。

(六)加强反馈、持续改进,建立教学质量保障环路

学校机器人工程专业以“PDCA”(计划-实施-检查-改进)思想为指导,建立了教学质量保障的螺旋环路,并形成了一套融“计划、组织、监测、互动、反馈”于一体的专家、师生、家长、行(企)业全员参与、贯穿教学全过程的教学质量评价保障运行体系。通过专家评价,实现教学全程督教、督学、督管;通过行业、企业评价,不断优化人才培养方案,更新教学内容;通过教师评价,促进教师相互交流、相互学习,健全教师互评机制;通过学生评价,了解学生的学习需求及对本专业课程设置、教育教学工作的意见和建议,合理利用学生评教结果;通过家长评价,征求学生家长对学校发展和人才培养等方面的意见和建议。

参 考 文 献

[1]任羽中,曹宇.“第四次工业革命”背景下的高等教育变革[J].中国高等教育,2019(5):13-16.

[2]顾永安.应用本科专业集群:地方高校转型发展的重要突破口[J].中国高等教育,2016(22):35-38.

[3]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[4]林健.面向未来的中国新工科建设[J].清华大学教育研究,2017(2):26-35.

[5]古天龙,魏银霞.以新工科理念推动地方高校建设一流本科教育[J].中国大学教学,2018(2):32-35.

[6]蔡自兴.中国机器人学40年[J].科技导报,2015(21):23-31.

[7]朱正伟,李茂国.面向新工业革命的中国工程教育发展战略研究[J].中国高教研究,2018(3):44-50.

[8]姜晓坤,朱泓,李志义.面向新工业革命的新工科人才素质结构及培养[J].中国大学教学,2017(12):13-17,23.

Research on Robotics Engineering Specialty Construction from Perspective of Emerging Engineering Education and Specialty Clusters

Wen Hongyuan, Sun Songli, Qu Zhijun, Liu Chao, Niu Lvyuan

Abstract The robotics engineering specialty is a typical specialty of emerging engineering education, and is also a newly established specialty. The various higher education institutions carry out active exploration and practice in the establishment of specialty clusters. Through the analysis of development status of undergraduate education in robotics field within China, it is showed that the training mode of robotics specialty talents with specialty clusters as the morphological characteristics will be the research focus in the next stage. This article, from the perspective of emerging engineering education and specialty clusters, taking the practice in recent years of Taizhou Institute of Sci. & Tech. of Nanjing University of Science and Technology (NJUST) as an example, explores the logical route of robotics engineering specialty construction and the design of talent training program, and deeply studies the construction of curriculum system and the implementation of teaching reform, in order to provide reference for other universities to construct the specialties.

Key words emerging engineering education; specialty clusters; robotics engineering; specialty construction

Author Wen Hongyuan, professor of Taizhou Institute of Sci. & Tech., NJUST (Taizhou 225300); Sun Songli, associate professor of Taizhou Institute of Sci. & Tech., NJUST; Qu Zhijun, Liu Chao, Niu Lvyuan, Taizhou Institute of Sci. & Tech., NJUST