桥梁基础钢围堰施工阶段验算

陈建枫

(四川公路桥梁建设集团有限公司,四川 成都 610041)

1 钢围堰简介

某大桥主墩基础钢围堰采用正方形双壁壳体结构,钢围堰外边长18m,内边长16m,围堰双壁厚1.0m;钢围堰总高13m。

正方形围堰设计高度为H=13.0m,沿高度方向分成了2 个节段,即:6.0m(刃脚段)+7.0m(标准段);每一边分为两个隔仓。围堰制作材料均采用Q235B 钢材,外壁板6.0m(刃脚段)采用16mm 厚钢板,7.0m(标准段)采用12mm 厚钢板,内壁板采用6mm 钢板,壁板竖肋为L75×6 角钢,内外壁板上的间距为36cm,钢箱处竖向间距为50cm,横向为40cm;钢围堰底部9m 范围水平托架竖向间距值为1.0m,顶部间距采用2×1.25m 和1.5m,其水平斜撑杆采用L80×6 角钢。

2 钢围堰有限元模型

2.1 钢围堰主要计算荷载

(1)钢围堰自重

钢材容重按78.5kN/m3计算,C25 砼容重按24 kN/m3计算。

(2)静水压力荷载

在CS1 阶段静水压力荷载分别作用于外壁板的内外侧、内壁板的内外侧。静水压力根据P=ρgh 计算,水容重按10 kN/m3计算。

(3)钢围堰计算工况

围堰自重根据钢材密度由程序自动计算;静水压力根据P=ρgh 计算。

荷载组合:1.0×自重荷载+1.0×静水压力。

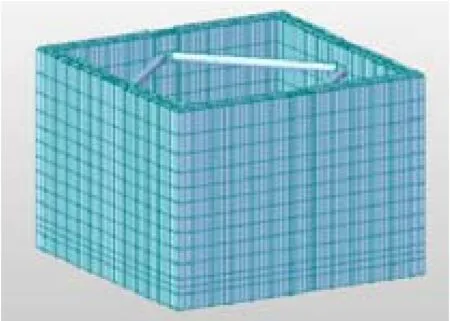

2.2 钢围堰模型

施工阶段的第一阶段,在钢围堰的内外壁之间灌注9m 深的水,以平衡内外的静水压力。钢围堰模型如图1所示。

图1 钢围堰模型三维图

建模高度13m,底部边界条件考虑固结,钢围堰壁板及隔仓板采用板单元建模,根据竖肋和环板划分单元;钢围堰竖肋采用梁单元建模,与壁板单元共用节点,面板竖向加劲肋在高度方向通长布置;钢围堰环板及加劲板采用梁单元建模,与壁板单元共用节点。水平环板宽20cm,均为16mm 钢板;加劲板为12mm 厚的钢板,宽分别为160mm 和180mm;钢围堰水平斜撑采用梁单元建模,与环板连接并分割环板单元。

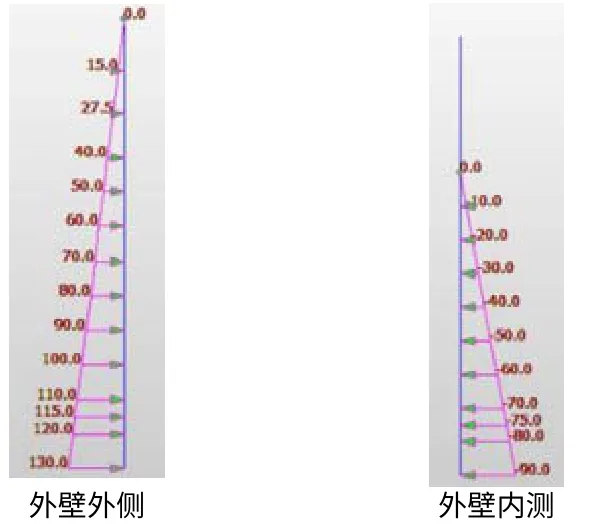

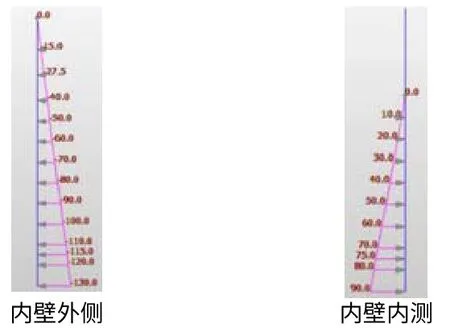

2.3 施加荷载

在围堰的内壁、外壁的内外侧都施加静水荷载,如图3、图4所示。

图3 外壁静水压力荷载(kN/m3)

图4 内壁静水压力荷载(kN/m3)

3 计算结果

3.1 CS1 阶段

(1)应力计算结果

据规范规定,临时结构容许应力可提高1.3 倍,即[σ]=140×1.3=182MPa,上述计算结果均满足该规范求,CS1 阶段应力均小于容许应力。

(2)变形计算结果

经计算,CS1 阶段最大位移为3.4mm,出现在钢围堰加劲板的底部偏上的位置。上述变形相对于围堰结构尺寸相差甚远,因此该变形值不会影响围堰结构安全。

(3)稳定性计算结果

竖肋角钢及环板均与壁板单元采用连续焊缝,故不计算其稳定性,只计算水平斜撑及平撑钢管的稳定性。根据工况计算,提取钢围堰最不利的水平斜撑及平撑钢管内力,杆件的轴力较第三阶段的轴力小,CS1 阶段不用进行稳定性验算。

3.2 CS2 阶段

(1)应力计算结果

C25 混凝土的轴心抗压强度fck=16.7MPa,CS2 阶段混凝土没有出现拉应力。在上述结果中,内壁板是不符合要求的,但由于在钢围堰的下部分8m 填满混凝土,所以此时对整体结构没有影响。

(2)变形计算结果

经计算,CS2 阶段最大位移为3.4mm,出现在钢围堰内壁板的底部偏上的位置。该变形值不会影响围堰结构安全。

(3)稳定性计算结果

根据CS2 阶段计算,钢围堰最不利的水平斜撑及平撑钢管内力。水平斜撑和钢管的轴力较第三阶段的水平斜撑和钢管的轴力小,第二阶段可以不用进行稳定性验算。

3.3 CS3 阶段

(1)应力计算结果

C25 混凝土的轴心抗压强度fck=16.7MPa,轴心抗拉强度ftk=1.78MPa,CS3 阶段混凝土出现拉应力1.35MPa,满足轴心抗拉强度。

(2)变形计算结果

经计算,CS3 阶段最大位移为5.2mm,出现在钢围堰水平环板加劲板的局部节点上,整体变形较小,表明钢围堰刚度极大。

(3)稳定性计算结果

根据CS3 阶段计算,提取钢围堰最不利的水平斜撑及平撑钢管内力,计算得到杆件稳定性满足规范要求。

4 结论

经过验算,CS1、CS2、CS3 阶段下的整体强度、刚度均在规范允许范围内,满足施工要求。