传统酸粥发酵过程中营养成分及风味的变化规律

郭昊翔,满都拉,任宇婷,郝媛,孙子羽,陈忠军

(内蒙古农业大学 食品科学与工程学院,内蒙古 呼和浩特,010018)

由于谷物发酵食品易于消化和吸收,世界各国都有其独特的谷物发酵食品。如在非洲各国以玉米、高粱和小麦主要原料的发酵谷物就有Mawe、Mahewu[1]、Kenkey[2]、Oji[3]、Banku[4]和Togwa[5]等。在亚洲,印度的Idli[7]和菲律宾的Puto[8]主要是以大米为主要原料。在中国,酸粥主要由糜米发酵而成,主要产自内蒙古西部、陕西府谷和山西河曲等西部地区[9]。据《河曲县志》记载起源于北宋时期,而后酸粥作为黄河畔地区的主要饭食,流传至今。通过微生物发酵,谷物的口感、营养价值会发生很大的改变。

目前,有关中国传统酸粥的研究主要集中在微生物组成和营养成分分析上[9]。其中微生物相关研究除传统分离培养技术外,变性梯度凝胶电泳及高通量测序技术也被运用到酸粥的菌群分析之中[10-11]。但有关酸粥发酵过程中营养成分变化规律以及其微生物之间关系的研究尚未开展。此外,对于传统发酵酸粥风味的评价依旧依赖于感官评价,但个体差异极易增加感官结果误差,电子鼻和电子舌具有对味觉物质高选择性和结果准确等优点,客观性强、重现性好。目前电子鼻被广泛应用于具有挥发性气味的食品进行识别和分类,电子舌也可对多种类型的食品进行评价和检测[12-13]。

本研究以传统酸粥为研究对象,通过测定发酵过程中总蛋白、脂肪、VB12、VC、烟酰胺、VB6、生物素、叶酸、VB2和VB5含量,分析自然发酵过程中营养成分变化规律。进一步利用电子舌和电子鼻对传统酸粥发酵过程中的风味变化进行评价,研究传统发酵酸粥风味形成规律,为进一步开发传统发酵酸粥食品奠定基础。

1 材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 酸粥样品的制备

准备灭菌后的250 mL容量的发酵瓶,称取70.00 g糜米装入其中,加水至瓶口后封盖,共制备21个样品瓶。35 ℃恒温发酵36 h,发酵开始后每隔6 h取出3个发酵瓶,共7组(0、6、12、18、24、30、36 h)21个样品。

1.1.2 仪器与设备

Aglilent TechnologiesG7129A液相色谱仪,安捷伦科技有限公司;SA402B电子舌,日本Insent公司;PEN3电子鼻,德国Airsense公司。

1.2 实验方法

1.2.1 酸粥的理化及营养成分测定

pH值的测定方法为取10 mL发酵液,使用pH计测定。总酸测定采用滴定法[14]。总糖采用DNS法测定[15]。蛋白质含量采用凯氏定氮法[16]。脂肪含量测定采用酸水解法[17](在理化指标测定中,样品在测定前需充分混匀并进行至少3组平行实验,以确保实验结果的准确性)。维生素采用高效液相色谱法测定[18],具体条件如下:液相色谱仪(Agilent TechnologiesG7129A);色谱柱为Agilent Zorbax Eclipse Plus-C18(4.6 mm×150 mm,4 μm);流动相A为25 mmol/L KH2PO4缓冲液(用H3PO4调pH值至2.5);B为乙腈;梯度洗脱条件为起始5 min内100%A液洗脱,随后20 min内A相体积比由100%线性下降至75%,保持5 min后,恢复至100%A平衡色谱柱10 min;流速1.0 mL/min;柱温为30 ℃;进样器温度为4 ℃;进样体积20 μL;六通道数据采集波长分别设定为205、 246、 261、 267、 283、 290 nm。

1.2.2 酸粥的电子舌检测

传感器和电极在使用前需要活化24 h,甜味电极需要单独活化。检测循环次数为其他味4次,甜味5次。取样品35 mL,去掉第1次不稳定数据求其平均值,做雷达图进行分析。

1.2.3 酸粥的电子鼻检测

取样品5 mL于10 mL的离心管中,并用保鲜膜封闭其顶部,采用顶空抽样的方法用电子鼻检测。电子鼻的检测参数为样品测定间隔1 s,清洗时间60 s,自动调零时间5 s,样品准备时间5 s,样品测定时间100 s,内部空气流量400 mL/min,进样流量400 mL/min。选取数值稳定的检测时间所测得的数据做雷达图进行分析。

1.2.4 数据分析

利用Microsoft office excel 2017 进行数据分析及绘图,当2组间P<0.05时认为2组间存在显著差异,以不同小写字母表示。

2 结果与分析

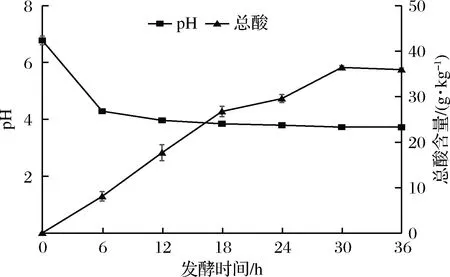

2.1 发酵过程中pH值和酸度的变化

酸粥作为传统发酵食品,可以通过检测发酵过程中pH值和酸度监测其变化。如图1所示,经过36 h的监测实验,传统酸粥在发酵初期的6 h pH值由pH 6.8显著下降至4.29(P<0.05),之后pH值无显著变化(P>0.05)并趋于平缓,12、18、24 h的pH值分别为3.97、 3.851、3.80。另外,传统酸粥的总酸含量在发酵0~18 h随时间显著上升(P<0.05)。0、6、12、18 h总酸含量分别为0.06 g/kg、 8.1 g/kg、 17.7 g/kg、26.76 g/kg,发酵24 h总酸含量上升至29.58 g/kg较18 h变化不显著(P>0.05),之后发酵24~30 h总酸含量显著增加至36.42 g/kg(P<0.05),30~36 h酸度停止增长。

图1 酸粥发酵过程中pH和酸度的变化

Fig.1 The variation of pH and acidity in the fermentation process of sour porridge

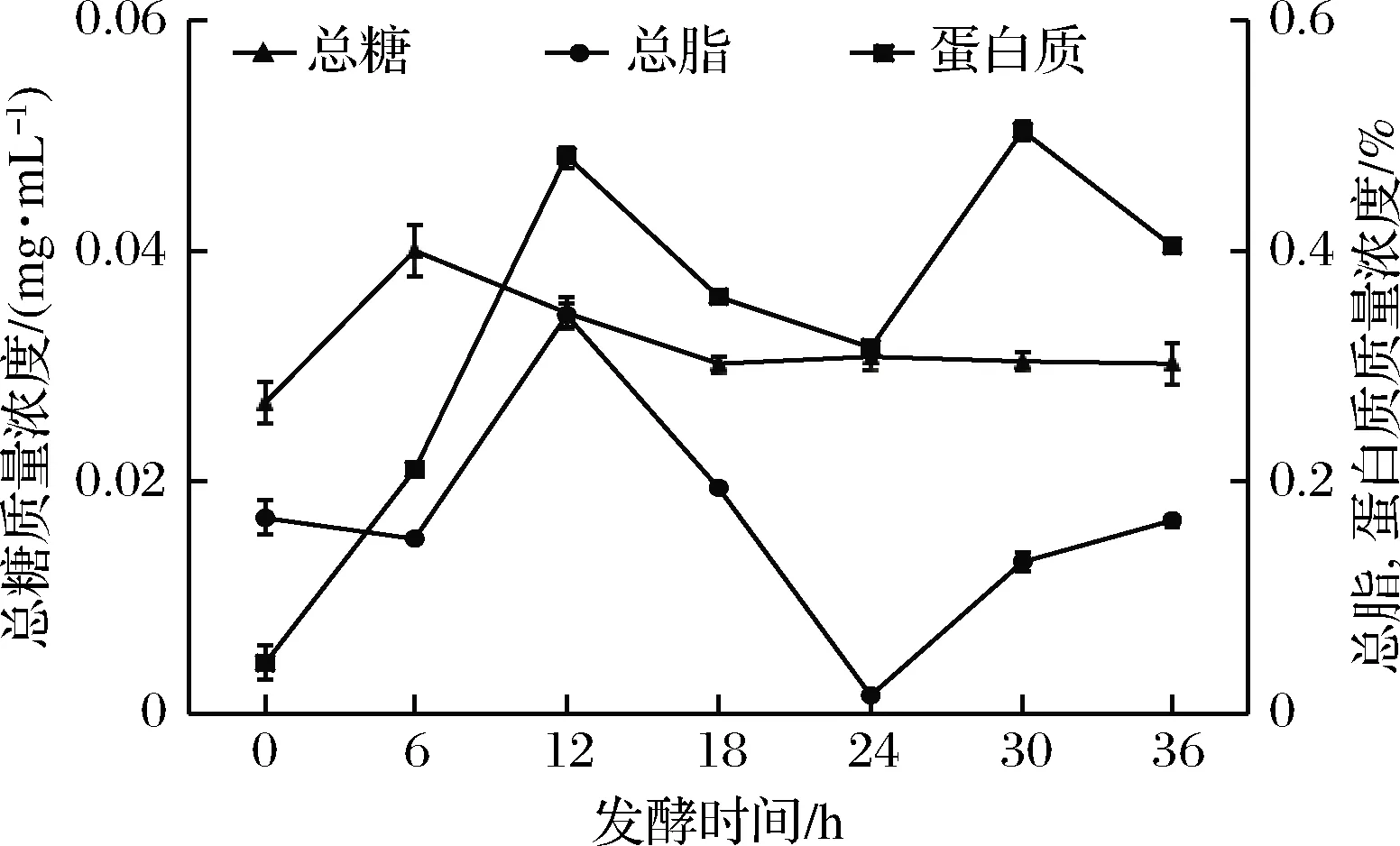

2.2 酸粥发酵过程中总糖、总脂和总蛋白含量的变化

通过检测糖含量的变化能够指示发酵进行的程度。如图2所示,随着发酵的进行,总糖质量浓度在0~6 h由0.03 mg/mL显著上升至0.04 mg/mL(P<0.05),随后6~18 h显著下降至0.03 mg/mL(P<0.05),36 h时总糖质量浓度为0.03 mg/mL,变化趋于平缓,无显著性差异(P>0.05)。利用凯氏定氮法测定酸粥发酵过程中各时段的蛋白质含量后发现,发酵0~12 h蛋白质质量分数由0.04%显著上升至0.48%(P<0.05),12~24 h下降至0.32%但差异不显著(P>0.05),随后发酵进行到30 h显著上升至0.50%(P<0.05), 36 h下降至0.40%。利用酸水解法测定酸粥各发酵阶段的总脂肪质量分数,结果发现0~6 h脂肪质量分数下降,6~12 h脂肪质量分数由0.15%显著上升至0.35%(P<0.05),随后12~24 h脂肪质量分数显著下降至0.02%(P<0.05),24~36 h显著上升至0.17%(P<0.05)。

图2 酸粥发酵过程中还原糖、总脂和总蛋白含量的变化

Fig.2 The variation of total sugar, total fat and total protein in the fermentation process of sour porridge

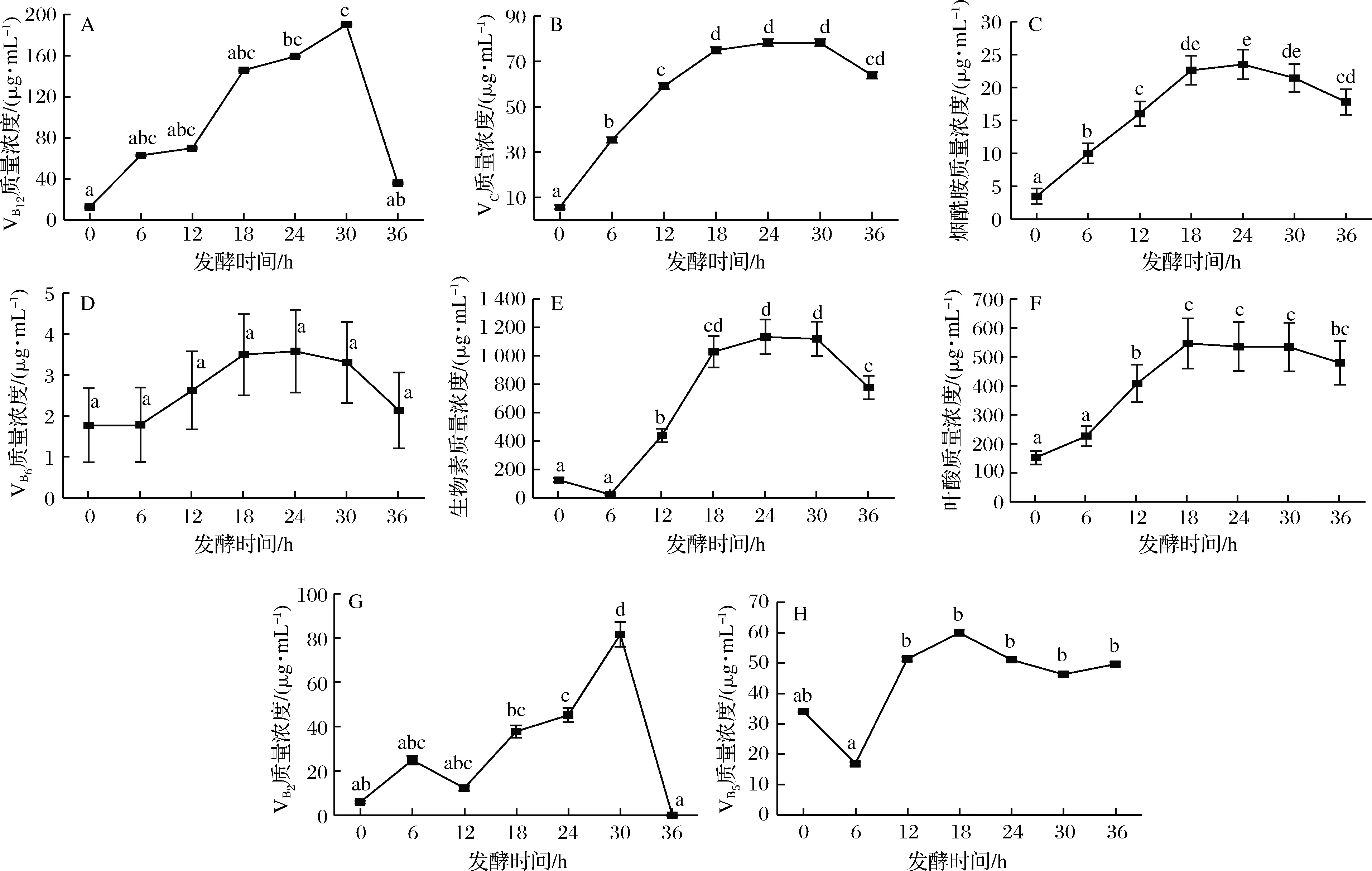

2.3 酸粥发酵过程中维生素含量的变化

发酵食品能够提供多种维生素,这在缺少果蔬的地区成为主要的维生素来源。本研究通过测定酸粥发酵过程中各种维生素含量变化后发现,各种维生素变化差异较大,结果如图3所示。VB12在发酵过程中0~12 h缓慢上升,12~30 h含量上升速度加快,30~36 h显著下降(P<0.05)(图3-A),在发酵至30 h时出现最高值,质量浓度为190.14 μg/mL,VB12在发酵后期快速下降的原因可能是pH值的下降,因为VB12在pH值<4的环境下不稳定[31]。VC的含量随发酵的进行逐渐上升,0~18 h含量显著上升(P<0.05),发酵至30 h后有所下降(图3-B),含量最高出现在第30 h质量浓度为78.15 μg/mL。烟酰胺在发酵0~18 h显著(P<0.05)上升,24~36 h显著下降(P<0.05)(图3-C),在发酵至24 h时出现最高值,质量浓度为23.51 μg/mL。VB6的含量在发酵的初期0~6 h无变化,6~18 h上升,18~24 h无变化,24~36 h含量下降但均不显著(P>0.05)(图3-D),高含量出现在第24 h,质量浓度为3.57 μg/mL。生物素的含量在发酵的0~6 h下降,6~24 h显著上升(P<0.05),30~36 h显著下降(P<0.05)(图3-E),在第24 h质量浓度最高为1 132.66 μg/mL。叶酸含量在6~18 h显著上升(P<0.05),18~36 h小幅下降但不显著(P>0.05)(图3-F),在第24 h,质量浓度最高为535.47 μg/mL。VB2的含量在酸粥发酵0~6 h上升,6~12 h间下降,随后12~30 h显著上升(P<0.05),30~36 h显著下降(P<0.05)(图3-G),在发酵至30 h时质量浓度最高为81.62 μg/mL,至36 h时含量降为0 μg/mL,该现象产生的原因可能是VB2无法在大量酸的环境下久存,而发酵过程中大量乳酸的产生导致VB2发生了分解反应,导致其含量在发酵末快速下降[32]。VB5的含量在发酵0~6 h下降,随后6~18 h显著上升(P<0.05),之后至36 h呈下降趋势,但下降不显著(P>0.05)(图3-H),在发酵至18 h时出现最高值59.98 μg/mL。

A-VB12;B-VC;C-烟酰胺;D-VB6;E-生物素;F-叶酸;G-VB2;H-VB5

图3 酸粥发酵过程中维生素含量的变化

Fig.3 The variation of vitamins in the fermentation process of sour porridge

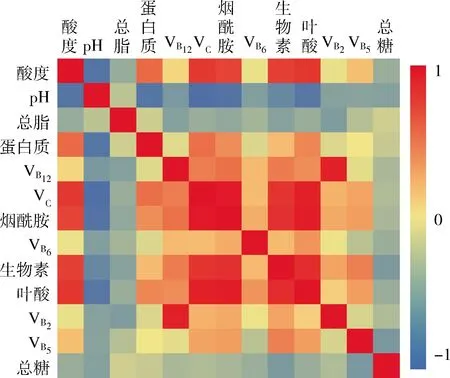

2.4 酸粥发酵过程中营养成分的相关性分析

如图4所示,为了进一步研究揭示酸粥发酵过程中各种营养成分变化的相关性,利用皮尔逊相关系数及显著性对其进行分析后发现,发酵过程中酸粥的酸度与蛋白质、VB12、VC、烟酰胺、生物素、叶酸、VB5呈显著正相关而与pH值呈显著负相关(P<0.05)。pH值与蛋白质、VB12、VC、烟酰胺、生物素以及叶酸呈显著负相关(P<0.05)。蛋白质含量与VC、烟酰胺、生物素以及叶酸呈显著正相关(P<0.05)。VB12与VC、烟酰胺、VB6、生物素、叶酸、VB2呈显著正相关(P<0.05)。VC与烟酰胺、VB6、生物素、叶酸、VB2、VB5呈显著正相关(P<0.05)。烟酰胺与VB6、生物素、叶酸、VB2、VB5呈显著正相关(P<0.05)。VB6与生物素、叶酸呈显著正相关(P<0.05)。生物素与叶酸、VB2、VB5呈显著正相关(P<0.05)。叶酸同VB2、VB5呈显著正相关(P<0.05)。VB5与总糖含量呈显著负相关(P<0.05)。

图4 营养成分与理化指标相关系数矩阵

Fig.4 Correlation coefficient matrix of nutrients and physicochemical parameters

2.5 酸粥风味的电子舌及电子鼻评价

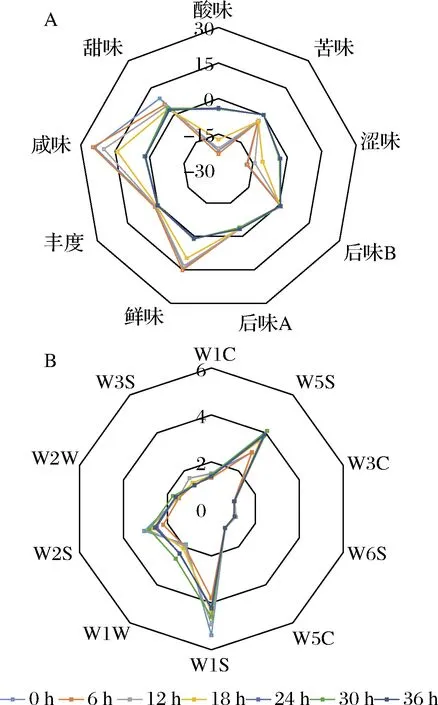

电子舌和电子鼻能够反映发酵食品不同时期的味道和气味变化,辅助判断发酵结束的时间,其检测性能稳定,可以很好识别味道和气味。因此,为了考察酸粥发酵各个时期味道和气味变化,本研究利用电子舌和电子鼻对酸粥发酵过程中味道和气味的变化进行了研究。从电子舌雷达图中可知(图5-A),发酵过程中酸味(sourness)的检测值呈现上升趋势,此结果同总酸的测定结果符合,发酵产酸导致酸味的信号值上升。咸味(saltness)和甜味(sweetness)的检测值在发酵过程中呈现下降趋势,发酵24 h后趋于稳定,数值均在0~1,咸味物质在发酵第18~24 h迅速下降,检测值从14.06降到2.16,出现下降趋势的原因可能是糖类与盐类在发酵过程中被微生物消耗利用。涩味(astringency)在发酵过程中逐渐上升,苦味(bitterness)在发酵过程中呈现微弱的上升趋势,在发酵24 h后涩味和苦味均趋于稳定。后味A(aftertaste-A)和后味B(aftertaste-B)数值几乎不变,后味A变化与涩味变化具有一致性,后味B变化与苦味变化具有一致性。说明发酵酸粥中含有涩味物质和苦味物质。鲜味(umami)呈现下降趋势,从14.02降到0.89,同样在发酵24 h后趋于稳定。丰度(richness)在发酵过程中基本保持不变,在0~2,其变化与鲜味变化具有一致性。

从电子鼻的雷达图中可知(图5-B),2号传感器W5S(氮氧化合物)和6号传感器W1S(烷类)的响应值变化比较明显,2号传感器所测得的数据呈现上升趋势,在第30 h数值最大,说明发酵酸粥产生了氮氧化合物。6号传感器随着发酵的进行先降低后升高最后稳定于4~5,这样的变化可能是由微生物种类的丰度变化引起的。7号传感器W1W(无机硫化物)的响应值随着发酵的进行呈现上升趋势,9号传感器W2W(有机硫化物)响应值变化与7号传感器变化趋势一致,说明在酸粥发酵过程中产生了硫化物,且含量随时间的延长而增加,但在30 h后其含量有下降。8号传感器W2S(醇类、醛酮类)与10号传感器W3S(长链烷烃、脂肪族)的响应值变化呈现先下降后上升再下降的趋势,随发酵时间的延长产生了醇类、醛酮类以及烷烃物质,在发酵后期可能发生了缔合反应生成其他物质,致使其含量下降。1号传感器W1C(芳香苯类)的响应值基本稳定在1~2,说明酸粥发酵过程中芳香苯类物质一直存在。3号传感器W3C(氨类,芳香成分)、4号传感器W6S(氢化物)、 5号传感器W5C(烯烃、极性分子、芳香成分)的响应值基本不变,说明在酸粥发酵过程中产生芳香成分较少或未产生。综上所述,在第30 h 后,10个传感器的响应值均有下降,可以得出发酵30 h是酸粥风味物质积累最多的时间。

A-电子舌;B-电子鼻

图5 酸粥电子舌和电子鼻特征值雷达图

Fig.5 Radar map of the response value of the electronic tongue and electronic nose

2.6 电子鼻及电子舌与理化指标的相关性分析

为了研究揭示酸粥发酵过程中各种理化指标与风味变化的相关性,利用皮尔逊相关系数及显著性对其进行分析。如图6所示,发酵过程中酸粥的总脂肪含量与W5C、W3S呈显著正相关(P<0.05)。蛋白质含量与甜味指数呈显著负相关(P<0.05)。总糖含量与W1C、W1S、W2S信号呈显著负相关(P<0.05),与后味B信号呈显著正相关(P<0.05)。pH值与W6S、W1S、W3S、咸味、甜味信号呈显著正相关(P<0.05),与W5S、W1W、涩味信号呈显著负相关(P<0.05)。总酸与W5S、W1W、W2W、酸味、苦味、涩味信号呈显著正相关(P<0.05),与W6S、W3S、鲜味、丰度、咸味、甜味信号呈显著正相关(P<0.05)。

图6 风味与理化指标相关系数矩阵

Fig.6 Correlation coefficient matrix of flavors and physicochemical parameters

3 讨论

有研究显示在酸粥发酵过程中乳酸菌为优势菌群,在整个发酵过程对酸粥的风味及营养影响较大。酸粥的pH随发酵逐渐下降,酸度逐渐上升,这与发酵过程中乳酸菌等微生物产生的有机酸有关,其中主要为乳酸,较低的pH值及高的酸度可以抑制有害菌的产生及生长,从而极大延长了酸粥的保存时间[3,19]。

关于总糖含量的变化,在0~6 h上升,可能是糜米中淀粉、麦芽糖等多糖充分溶于发酵液[20],同时发酵初期霉菌的糖化作用使得发酵液的总糖含量上升,之后发酵中期微生物利用糖作为其自身生长的碳源,因此总糖后期呈下降趋势。酸粥发酵完成后蛋白质的含量高于未发酵原料,提高了酸粥的营养价值。酸粥中脂肪含量随发酵进行整体呈下降趋势,可能因为发酵过程中部分脂肪被微生物分解利用,导致样品中的脂肪含量下降。维生素在新陈代谢过程中发挥着重要的作用,从本研究测定的8种维生素随发酵时间的变化上看,发酵进行到30 h后不宜继续发酵,应及时食用或进行冷藏,从而避免营养物质的流失,本实验中的维生素几乎全部来自于微生物的代谢。其中VB12在生产技术上存在很大的难度,因此VB12几乎都是通过微生物发酵来生产的,能够合成VB12的微生物主要有梭菌属 (Clostridium)、棒状杆菌属 (Corynebacterium)、假单胞菌(Pseudomonas)、根瘤菌属 (Rhizobium)、链霉菌属(Streptomyces)和链球菌属 (Streptococcus) 等[21],有研究发现酸粥中存在梭菌属、棒状杆菌属和假单胞菌属等,这可能是VB12的来源菌[11]。VC的含量同样呈上升趋势,可能是由于发酵过程中产生了一些代谢VC的微生物,其中主要有乳酸菌(Lactobacillus)、棒状杆菌、醋酸菌(Aceticbacteria)[22]。烟酰胺的含量在发酵结束时较开始增长了4倍,可能发酵产生烟酰胺的微生物主要有芽孢杆菌(Bacillus)、红球菌(Rhodococcus)以及小球菌属(Pediococcus)[23]。酸粥发酵过程导致VB6在酸粥发酵过程中上升的原因可能是酸粥发酵过程中存在可产VB6的黄杆菌(Flavobacterium)、季也蒙毕赤酵母(Meyerozymaguilliermondii)、大肠杆菌(Escherichiacoli)和根瘤菌[24]。生物素在发酵过程中逐渐增加,许多微生物都能从头合成生物素,其中高产以大肠杆菌(E.coli)与芽孢杆菌属(Bacillus)为主[25]。叶酸的含量通过发酵大幅上升,导致该现象的原因是乳酸菌的大量繁殖[26]。除此之外,酵母菌(Saccharomycetes)以及双歧杆菌(Bifidobacterium)在发酵中同样可以产生大量叶酸[27]。VB2含量在发酵至30 h时达到最高,可能是因为酸粥发酵过程中存在枯草芽孢杆菌(B.subtilis)[28]、解朊假丝酵母(Candidafamata)[29]、酿酒酵母(Saccharomycescerevisiae)[30],这3种菌是VB2的主要生产者,同样在发酵酸粥中也发现了上述几种微生物[10]。

4 结论

传统酸粥的pH值随发酵逐渐下降。总糖含量在0~6 h上升,后期呈下降趋势,蛋白质的含量高于未发酵原料,脂肪含量随发酵进行整体呈下降趋势。VC、烟酰胺、VB6、生物素、叶酸、VB5、VB12含量在0~30 h随发酵进行显著上升,VB12。VB2在发酵末期含量急速下降。风味测定结果表明,酸粥的口味比较均衡,整体呈现酸涩的口味,同时挥发性烷类、无机硫化物、氮氧化合物、醇类、醛酮类较多,电子舌和电子鼻可以很好地反映出发酵不同时期的味道变化,辅助判断发酵结束的时间,同时其检测性能稳定,所测定的结果准确,所以其应用于评级酸粥发酵各个时期味道变化是很好的选择,这为进一步全局优化发酵工艺提高维生素总量及风味的改善奠定了基础。通过理化与营养成分之间相关性以及风味与理化指标分析发现,pH和总酸与大部分成分之间存在显著相关性(P<0.05),总的来看酸粥富含多种维生素,且发酵后大多数营养物质含量高于发酵0 h(未发酵)的样品,发酵过程在0~30 h基本完成了风味及营养物质的累积,在发酵30~36 h反而有部分营养物质的流失,但是风味无明显改变,因此发酵30 h后对酸粥进行贮藏可以最大限度地保留营养物质。

本文对内蒙古西部地区自然发酵酸粥的理化指标、部分营养成分以及风味进行了研究,发现传统酸粥营养丰富,通过发酵维生素含量有极大的提升,整体呈酸涩的口味,同时酸粥的低pH和高酸度延长了它的贮藏期。但是作为地方特色食品,目前酸粥的生产大多是以家庭为主,导致制作酸粥的工艺不同,使酸粥的营养成分组成及口味的差异较大。因此为发挥酸粥的最大价值,科学的生产及保藏是进一步开发出产品质量均匀、风味稳定及营养安全的保障。通过工艺的不断优化和深入,相信酸粥的产品质量会不断提升,日后成为营养丰富、风味独到的流行特色食品。