意大利蝗越冬卵抗寒性初步研究

何 岚,张永军,叶小芳,季 荣

(新疆师范大学生命科学学院,中亚区域跨境有害生物联合控制国际研究中心,新疆特殊环境物种保护与调控生物学实验室,乌鲁木齐 830054)

昆虫是地球上分布最为广泛的动物类群,冬季低温是自然界中造成昆虫死亡的重要原因,成为影响昆虫种群动态和数量波动的关键因素之一(Bale, 1996)。昆虫抗寒能力的强弱是其种群存在和发展的重要前提,影响其生殖、扩散、分布及在下一季节的发生动态(McDonaldetal., 2000; 景晓红和康乐, 2002, 2004)。因此,昆虫抗寒性及其生理响应机制研究一直是昆虫生理生态学研究的热点。

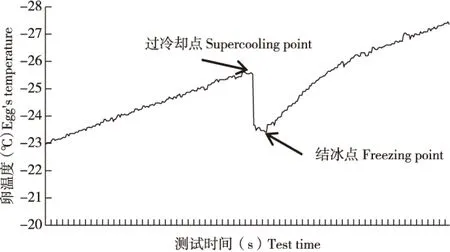

过冷却现象是指体液温度下降到零度以下而不结冰的现象,可通过过冷却点(Supercooling point, SCP)来量化反映,过冷却点是衡量昆虫抗寒性强弱的重要指标(Somme,1996; Renaultetal., 2002; Hao and Kang, 2004; 李娜等, 2014a, 2014b)。

意大利蝗Calliptamusitalicus是欧洲大陆的代表蝗虫,广泛分布在北疆沿天山,东起巴里坤盆地、昌吉州,西至博尔塔拉州、伊犁州、塔城盆地、阿勒泰山区以及南疆的巴音郭楞州、阿克苏地区和喀什等地,是危害新疆农田和草原的重要害虫,每年造成重大的经济和生态损失(洪军等, 2014)。意大利蝗以卵越冬,越冬卵能否安全越冬与翌年种群数量关系密切。了解蝗卵对低温的适应能力,对于蝗灾的预测预报以及防治均具有重要意义(景晓红和康乐, 2003)。目前意大利蝗卵越冬不同阶段抗寒性的比较研究未见报道。本研究通过测定不同越冬阶段意大利蝗卵的过冷却点、结冰点、卵含水量等的变化规律及相互关系,为揭示意大利蝗越冬卵的抗寒性规律提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料

意大利蝗蝗卵于2015年夏季采自新疆伊犁察布查尔县荒漠草原,为方便测定过冷却点,将卵块连同土壤带回实验室,模拟野外越冬环境,将采集的蝗卵埋在乌鲁木齐实验站点地下3~5 cm。

1.2 方法

当年9月至次年5月,每月相同时间分别取所需数量的虫卵,进行虫卵抗寒性测定。在土壤相同深度处埋置自动温度湿度记录仪(A-volt,Tp-2200),设置为每2 h测定一次,记录土壤环境温度变化趋势。

1.3 过冷却点和结冰点的测定

从卵块中选取健康、饱满完整无伤的卵粒1枚,称鲜重。将称重后的卵置于0.5 mL的离心管底部,将与温度记录仪连接的测温探头插入到离心管底部,与卵体充分接触后用脱脂棉及胶带固定,放在塑料盒中,一起放入高低温交变试验箱(JOOWAY,JW2000)。测试时,使箱内温度以1℃/min的速率下降至-40℃。卵体温度随箱体环境温度的下降而降低,虫体温度变化由温度自动记录仪器(TOPRIE,TP700)采集,通过计算机及其配套软件进行记录分析。卵体温度降低到某一点时,产生冰晶,卵释放潜热,温度会发生跳跃式升高,在温度曲线图上显示为跳跃值,即为过冷却点(如图1所示)。当温度曲线图上再次出现转折点时,即为结冰点(图1)。每个阶段测定30~60枚卵。

图1 过冷却点与结冰点示意图Fig.1 Diagram of supercooling point and freezing point

1.3 蝗卵鲜重和含水量测定

选取新鲜完整的卵粒10枚,称鲜重(W1),置于烘箱65℃烘干至恒重,再次称重(W2),(W1-W2)*100%/W1为蝗卵的游离水含量。每个阶段测定10次重复。

1.4 统计分析

采用单因素方差分析比较各月蝗卵过冷却点、结冰点、鲜重、含水量之间的差异,采用Pearson相关性分析法分析虫卵含水量与过冷却点及结冰点的关系(SPSS 19.0,显著性a=0.05)。

2 结果与分析

2.1 土壤温度的变化

地下5 cm土温监测发现,当年10月至次年3月,土壤温度依次降低,1月开始降至零下,2月温度达到最低,最低值为-3.3℃。4月温度开始急剧上升(图2)。根据土壤温度的变化可将蝗卵越冬阶段分为为越冬前(9月-12月,>0℃),越冬期(1月-3月,<0℃)、越冬后(4月-5月,>0℃)。

图2 地下5 cm土壤温度变化Fig.2 Changes in soil temperature

2.2 意大利蝗卵鲜重和含水量的变化

对意大利蝗越冬卵鲜重和含水量分析发现,越冬前后蝗卵鲜重发生显著变化(F8,81=12975.12,P=0.000)。9月卵鲜重最低,平均为(0.00303±0.00005)g,10月-次年3月显著增加,平均为(0.00576±0.00007)g~(0.00613±0.00007)g,到4月和5月剧烈增加至(0.03899±0.00025)g和(0.03958±0.00017)g,分别是9月的12.9倍和13.1倍(图3A)。蝗卵含水量在越冬前后也发生了显著变化(F8,81=146.75,P=0.000)。整体上,9月-次年3月蝗卵含水量较低,平均为(55.2±0.5)%~(59.1±0.2)%,期间11月-12月含水量增加,1月降低后迅速回升,并在4月和5月剧烈增加,较9月分别增加了37.1%和40.1%(图3B)。

图3 蝗卵鲜重与含水量随月份的变化Fig.3 Changes of fresh weight and water content in the eggs during different months

2.3 意大利蝗卵过冷却点和结冰点的变化

对意大利蝗卵越冬前后过冷却点和结冰点的变化分析显示,蝗卵过冷却点在越冬期间发生了显著变化(F8,401=20.190,P=0.000)。当年 9月-次年3月期间,过冷却点均值低于-24.0℃,次年4月和5月显著上升至-22.7±0.7℃和-21.0±0.7℃(图4A)。分析各月蝗卵过冷却点的分布频率可知(表1),当年9月-次年3月,80%以上的蝗卵过冷却点低于-24.0℃。而次年4月和5月,蝗卵过冷却点普遍升高,蝗卵过冷却点低于-24.0℃的比例显著降低,而过冷却点在-23.9℃~-20.0℃的蝗卵比例高达77.1%和52.1%,且有一定比例的蝗卵过冷却点上升至-20.0~-12.0℃,甚至有4.2%和6.3%蝗卵过冷却点高于-12.0℃(表1)。研究证明,意大利蝗卵越冬期间结冰点亦发生显著变化(F8,401= 41.620,P=0.000)。与过冷却点变化趋势相似,9月-次年3月,蝗卵结冰点均低于-21.0℃,4月开始,蝗卵结冰点上升至-15.0±0.7℃,5月结冰点继续上升至-13.5±0.7℃ (P<0.05)(图4B)。

Pearson相关性分析表明,蝗卵含水量与过冷却点和结冰点之间存在显著正相关(Pearson为0.420和0.576,P<0.01,图5 A, B)。

图4 意大利蝗越冬卵过冷却点和结冰点随月份的变化Fig.4 Changes of supercooling point and freezing point in the eggs during different months

表1 意大利蝗越冬卵过冷却点分布频次随月份的变化(%)

图5 蝗卵含水量与过冷却点及结冰点的相关性Fig. 5 Correlation of water content and supercooling point/freezing point in the eggs

3 结论与讨论

长期进化过程中,蝗卵发展了多种生态和生理特性以便增强其耐寒性,使其能在低温下存活。报道发现飞蝗Locustamigratoria蝗卵过冷却点主要分布在两个部分,一部分在-25℃左右,一部分在-10℃左右,蝗卵过冷却点的分布与季节性气温的差异有密切关系,气温较低的月份,蝗卵过冷却点均值和最小值均降低,反之,气温较高的月份,蝗卵过冷却点均值和最高值升高(景晓红和康乐, 2003)。本研究发现80%以上的意大利蝗蝗卵过冷却点低于-24.0℃,可能与新疆蝗区气温普遍较低有关,显示了蝗卵对冬季低温变化趋势的一种生态适应。另一方面,自然环境下蝗卵的埋藏深度在3~5 cm,本研究测定的地下5 cm土壤温度在冬季的变化趋势显示,土壤温度远远高于空气温度且较稳定,土壤温度较稳定也可能是蝗卵过冷却能力稳定的另外一个原因。任金龙等(2015)曾比较过不同虫龄意大利蝗蝗蝻与越冬卵的过冷却点,越冬卵的过冷却点最低,为-8.3℃,与本研究得到的意大利蝗越冬卵过冷却点-21.0±0.7℃相差较大。任金龙等(2015)的研究主要比较不同龄期蝗蝻与蝗卵对温度耐受性的差异,该研究选择的蝗卵可能即将孵化。而本研究侧重于探究意大利蝗卵在整个越冬过程中的抗寒能力的变化,5月中旬蝗卵尚未孵化,发育状态会强烈影响蝗卵的过冷却能力。

蝗卵含水量与过冷却点之间有显著相关。刘延超等(2017)报道了中华稻蝗Oxyachinensis和长额负蝗Atractomorphalata越冬卵的过冷却点和蝗卵含水量,两种蝗卵的过冷却点分别为-15.9±1.4℃和-25.1±0.2℃,含水量分别为58.8%和71.0%,但是该文比较的是两种不同蝗虫的过冷却点和含水量,并未对同种蝗虫不同阶段的含水量与过冷却点进行比较。不同蝗虫种类发育时间不同,其含水量和过冷却点也不同。本研究发现意大利蝗蝗卵含水量与过冷却点呈显著正相关,即含水量越低,过冷却点越低,过冷却能力越强。本研究结果与宽翅曲背蝗Pararcypleramicropterameridionalis和轮纹异痂蝗Bryodemellatuberculatumdilutum蝗卵,以及二点委夜蛾Athetislepigone过冷却点的研究结果一致,即蝗卵含水量或者幼虫含水量降低导致过冷却点降低(李娜等, 2014a, 2014b; 刘玉娟等, 2014)。部分昆虫在越冬前会降低体内含水量或提高结合水与自由水的比例来增强耐寒性(Wolfeetal., 2002; Block and Zettel, 2003)。赵静等(2008)对异色瓢虫Harmoniaaxyridis的研究显示,瓢虫在越冬期间体内水分含量显著低于其他时期,中华通草蛉Chrysoperlasinica成虫含水量在越冬前后呈现先降后升的趋势(郭海波等, 2006),认为越冬期水分含量的降低有利于虫体降低过冷却点,从而增强其耐寒性。本研究发现,意大利蝗卵在越冬过程中并未持续降低虫卵含水量,尽管1月蝗卵含水量显著下降,但随后即迅速回升,土壤温度在1月开始降至零下,蝗卵含水量下降可能与蝗卵适应低温环境有关,蝗卵含水量迅速回升表明蝗卵能快速适应土壤环境温度的变化。在整个越冬过程中,土壤温度仅在1月-3月低于零度,较高且稳定的温度条件下,蝗卵并不需要通过持续降低含水量增强其抗寒性。同时,人工孵化实验发现蝗卵发育后期,虫卵变软,体液变多,4月-5月蝗卵含水量显著增加是蝗卵自身发育所需。意大利蝗蝗卵含水量的显著变化与蝗卵自身的发育更为密切。蝗卵鲜重呈现与蝗卵水分含量相似的变化趋势,鲜重的变化趋势可能与蝗卵的发育阶段有关,其与蝗卵过冷却能力的关系有待进一步研究。

本研究结果表明,冬季土壤温度较高且稳定,意大利蝗卵过冷却点稳定在极低水平,意大利蝗卵较强的抗寒能力提示在气候变暖背景下新疆草原蝗灾仍然存在暴发的可能性。