基于认知负荷视角的微视频创作探析

贾先涛

(广东交通职业技术学院,广东广州510650)

教育部《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》指出,以教育理念创新为先导,以优质教育资源和信息化学习环境建设为基础,以学习方式和教育模式创新为核心,在构建学习型社会进程中充分发挥教育信息化支撑发展与引领创新的重要作用。近年来,信息技术对教育改革和引领的作用日益显现,新兴技术手段渐入教育领域,如虚拟仿真技术、3D打印等;新的教学和学习模式不断兴起和创新,如翻转课堂、慕课、移动学习等;教学资源的建设如火如荼,如各类视频资源、微视频、微课程、教学软件工具等。信息化教学和学习环境的建设也有了长足进步,网络授课、自主学习、碎片化学习等各类教学和学习实践不断创新和深入。学习资源成为新兴教育活动的核心因素,为信息化教学的创新发展奠定了良好的基础,微视频已成为目前普遍应用的重要视频资源。

1 微视频及其应用

媒体技术的发展对教育发展有着重要的推动作用,教育视频的创作和应用初始于20世纪初,最早的视频技术教育资料为教育电影,Charles Urban于1902年在伦敦展播了系列教育影片,如昆虫飞行、植物生长、海底世界等。教育电影的应用价值得到了肯定,逐渐成为重要的教育资源。电视技术和摄像技术的发展,再次促进了视频技术在教育领域的应用,上世纪90年代,国内兴起了教育电视节目创作的热潮,如精品课程制作、高校的各类宣传片等。

关于微视频的相关研究,起源于上世纪90年代,美国学者1993年提出了60秒课程(60-Second Course),英国学者在1995年提出了1分钟演讲(The one Minute Lecture),这是国外关于微视频的概念,从作品时长的角度界定了微视频。国内还没有明确的微视频的定义,以优酷网总裁古永锵的观点比较有代表意义:“指个体通过PC、手机、摄像头、DV、MP4等多种视频终端摄录、上传至互联网进而播放共享的30秒至20分钟左右的,内容广泛的,视频形态多样,涵盖小电影、记录短片、视频剪辑、广告片段等的视频短片的统称。[1]”本研究的微视频是指,基于数字媒体技术创作,可在PC、手机、IPAD等多种终端播放的,主要用于教育传播活动中,以传播知识和培训技能为目的,时长为30秒到20分钟的各类视频短片的统称。

微视频在教育领域的大规模、普及型的应用首先兴起于美国,2008年,来自于新墨西哥州圣胡安学院的戴维·彭罗斯(David Penrose)提出了“微课程”(Micro-lecture)的概念,将课程细分成小的核心概念,然后录制1~3分钟的教学视频,讲授每个核心概念,完成教学目标。每个教学视频后都配有课后任务,教学视频又通过15~30秒的介绍和总结串联起来形成一个完整的课程体系[2]。2010年,广东省佛山市的胡铁生将“微课”率先引入国内,迅速掀起了国内的微课、微视频创作和应用的热潮。微课的快速发展与应用得到了教育界的高度重视,理论研究也随之深入,焦建利认为,微课是“以短小精悍的在线视频为表现形式,以学习或教学应用为目的的在线教学视频”[3];黎加厚认为微课是“有明确教学目标、内容短小、集中说明一个问题的小课程”[4]。

微视频的在教学中的创作应用引起了国内学界的高度关注,著名学者焦建利等人进行了深入的理论探讨[5]。微视频在教学实践中的应用也日趋广泛和深入,杨庆峰等人针对高校微视频课程的设计与应用研究进行了探讨,分析了微课的特点、微课的应用及评价的原则[6]。有学者研究和探讨了微视频资源在翻转课堂等新兴教学模式的应用问题,赵呈领等人作了基于微视频资源的翻转课堂教学模式设计与应用探究,探析了基于微视频资源的翻转课堂模式的教学设计、教学模型、资源应用等问题[7]。文献分析发现,从学习者的认知角度对微视频创作与应用的研究还非常少,运用心理学知识对教学微视频的创作运用的水平提升意义重大,如认知负荷理论等。

2 认知负荷理论及其指导意义

认知负荷理论是认知心理学的重要研究成果,早在1956年,美国心理学家Miller就进行了脑力负荷和心理负荷等方面的研究,从信息加工的角度提出了工作记忆容量的有限性[8]此后,心理学家布鲁纳、皮亚杰开展了类似的研究。认知负荷理论(Cognitive Load Theory)由澳大利亚教育心理学家约翰·斯威勒(John Sweller)在上世纪80年代提出,其主要的理论基础为图式理论和资源有限理论,以资源的分配考察学习和问题解决情况,认知负荷为学习者在特定的任务执行中认知系统所产生的负荷,包括信息的认知、记忆、存储和加工等的总量。在相关研究中,图式是一种认知结构,人们可以根据使用信息的方式对其进行归类,图式可分为概念图式和问题图式。资源有限理论认为,人的资源是有限的,学习和解决问题的过程中的各项认知活动均需要消耗资源,但资源是“此多彼少、总量不变”的原则,若同时从事多项活动,就存在着资源分配的问题。

在认知负荷的研究中,把人的认知活动和知识建构描绘成一个自然的信息加工系统,认知心理学根据信息保存的时间长短及编码、加工、存储方式的不同,将记忆分为瞬时记忆、短时记忆和长时记忆等3种类型。瞬时记忆(immediate memory)是指信息进入脑感觉区的时间非常短暂,保持时间约1秒,内容如被注意则进入到短时记忆系统;短时记忆(short-term memory)是信息进入意识并保持1分钟左右的记忆,其容量是有限的,一般是5~9个信息单位,若部分内容被加工或复述就会进入到长时记忆系统;长时记忆(Long-term memory)指存储时间在较长的记忆,一般能保持1分钟以上、甚至终身不忘,信息以图式的形式存储,其容量被认为是无限的。

在相关研究中,一般将学习者的认知负荷分为三类,分别是内在认知负荷、外在认知负荷和关联认知负荷,它们在信息传递、加工、存储的过程中相互联系和影响。内在认知负荷,为学习任务本身包含的信息和各元素交互所产生的负荷,通常理解为学习材料的复杂性程度,是知识本身的复杂性和信息间的相互关系,学习材料的信息量和复杂性决定了内容的认知负荷强度。在学习过程中,学习者主要受到已有认知结构的影响,主要是学习者现有的知识理论水平、思维认知习惯,新旧知识之间的关联性等。外在认知负荷为学习材料的表现形式和呈现方式、及教学设计、教学活动安排所带来的认知负荷,亦可称为无关负荷,主要是由教学设计不当而引发,增加了学习者额外的认知负担。在教学活动中可通过优化资源的呈现方式和教学活动设计,减少外在认知负荷的影响。关联认知负荷指学习者形成认知图式及知识结构过程中想要主要投入的认知资源数量[9],在学习过程中主要受到学习者的学习兴趣和学习动机的影响。它是学习者的高级认知和信息的深加工过程,将知识信息进行认知、记忆、重组、抽象、比较、推理等复杂的心理活动,从而进行图式化的意义构建,融入和完善知识体系。虽然增加了学习者的认知负荷,但它实现了促进学习活动的目的,亦被部分学者称为有效认知负荷。

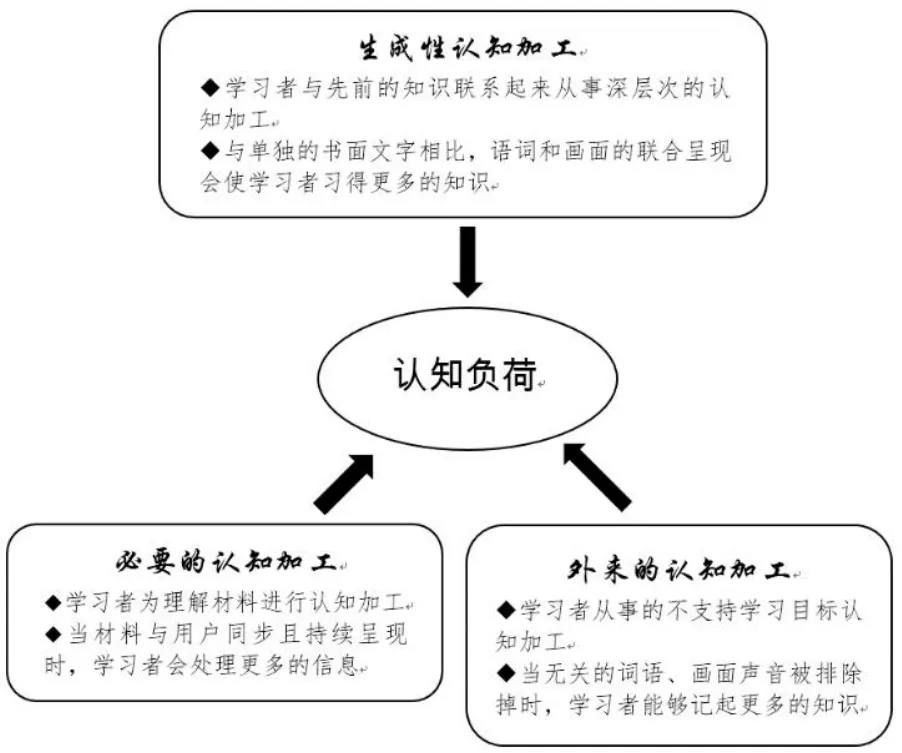

上世纪末,信息技术促进了教育领域的大发展,多媒体技术的发展与应用促进了多媒体教学的蔚然兴起,新的教学模式为认知心理学的发展提供了资源。梅耶等人分析了认知负荷理论中面向多媒体学习的认知负荷在教学设计、教学活动中的实践应用,并提出了相应的研究模型[10],如图1所示。

其中必要认知加工对应了内在认知负荷,外来的认知加工对应了外在认知负荷,生成认知加工对应了关联认知负荷,3种认知负荷的叠加及相互影响,构成了学习者在学习活动中的认知负荷总量,但这个总量应低于学习者能承受的认知负荷总量。

目前兴起的微学习、移动学习、翻转课堂、碎片化学习等多种教学和学习模式是多媒体教学的深入发展和应用。作为重要的教学资源,微视频是多媒体技术综合运用的、信息呈现能力较强的最重要的资源形式之一。认知负荷理论相关研究成果,为教学设计优化、课件和教学资源创作、教学环境建设、教育传播效率的提升等提供了重要的指导,对实现以学习者为中心的学习资源建设、教学策略选择有着重要的现实意义。

图1 梅耶多媒体学习认知负荷三元模型

3 认知负荷理论视角的微视频创作研究

3.1 认真分析学习者认知特征等要素

认真负荷理论揭示的学习过程为学习者利用自己的图式(认知习惯、知识架构等)分析、理解、记忆新知识信息,完成新知识的意义建构、逐步内化和融入知识结构体系,努力转化为长时记忆。因此,学习者的认知特征及相关基础的分析,是教学内容选择、媒体方式选择、呈现方式优化、教学策略选取等的根基所在,也是微视频创作的基础、选题选材的重要依据。前苏联教育家维果茨基提出了有影响力的“最近发展区”理论,将学生的发展分为两种水平:一是学生的现有水平,也就是个体所具备的独立解决问题的能力;二是学生可能的发展水平,也就是经过下一步的学习个体所获得的潜力或即将具备的能力。可见,学生现有能力水平和知识基础分析,是开展教学活动的必要准备工作。

学习者的认知特征及知识基础分析,主要包括以下几个方面。一是学习者的知识基础和知识结构,知识的分类有多种形式,如显性知识和隐性知识,陈述性知识、程序性知识及策略性知识,理论知识和实践知识,直接知识和间接知识等,方便教师根据学科和教学目标进行细化研究,在教学活动中采取相应的教学方法。二是学习者的认知风格,指学习者在学习过程中相对稳定的组织和信息加工方式[11]。认知风格的差异,会影响到学习者对媒体的选择和使用偏好、学习进度的安排、学习材料的组合等工具资源的应用,也是学习者个性化需求的表征。三是学习者的认知特点,可分为场依存性和场独立性,前者偏重于对学习材料的信赖,独立自主性较弱。后者的独立性较强,不依赖学习资源,自主学习能力强。这三类因素对教学效果的影响较为显著,是教师必须重视的基础工作。

3.2 在微视频创作过程中优化教学设计、控制认知负荷

认知负荷理论揭示了信息通过个体的认知活动,在瞬时记忆、短时记忆、长时记忆演进转化的过程,也让我们明白瞬时记忆的负荷数量有限,仅为7±2个。新知识被内化到知识体系的过程中,是图式工作的结果,受到多种因素的影响,尤其是3种认知负荷的相互关系。根据各类认知负荷的特点及在个体学习过程中的作用,在教学设计时首先应控制和降低内在知识负荷,研究显示,成年人的高度注意力只能维持20分钟,然后就会出现注意力下降的表现[12]。针对特定的学习内容,尤其是信息复杂、关联性强的知识,信息量太大会导致认知负荷的超载,增加学习者的负担。为保持适当的内在认知负荷,可通过减少与学习目标内容无关的材料信息、优化各类学习资源(文字、图像、动画、表格)的组织、排列和呈现方式,从而最大限度减少分散学习者注意力的因素。其次,采取有效措施减少外在认知负荷,这类信息是学习过程中的干扰因素,徒增学习者的认知负荷压力、分散学习者的注意的,阻滞知识内容的内化进程,外在认知负荷过多时会影响学习者的学习积极性、降低学习兴趣。可通过认真分析学习者认知风格和知识基础,提供高质量的“先行组织者”,将复杂内容进行分割细化、碎片化呈现等方式减少外在认知负荷。最后,增加关联认知负荷、促进知识的内化建构,这是学习者对知识信息的内化迁移、意义建构、新旧知识关联固化的重要阶段,也是推动图式发展演进、达成学习目标的重要途径。可通过创设情景建立新旧知识的关联,采取措施激发学习者的兴趣和调动学习积极性、多通道多媒体呈现知识内容等方式来提高关联认知负荷。

3.3 提升微视频的创作质量,提高作品的趣味性和艺术性

教学微视频的创作需要教师、环境、设备、技术力量的共同参与,是一项复杂的工作,对教师的教学能力提出了更高要求。目前各类微视频质量良莠不齐,主要表现在知识结合不合理、表现形式单一(多是缺少声音和字幕)、画面质量差、教学环节不全等。创新高质量的教学微视频可从以下几方面做起:首先,做好教学设计,对知识内容进行解构重构,合理排列知识点,做好认知负荷控制,解决好微视频的选题工作。其次是视频创作的选材,分析研究各类信息的呈现载体(文字、图表、动画、音频资料、视频资料、现场讲解),充分利用好各类载体的信息传播优势。再者是做好微视频的摄制工作,利用好环境和设备资源保证微视频的素材质量(画面清晰、音频音质好等)。最后是做好剪辑工作,按照教学规律安排知识结构,充分利用多媒体技术做好画面、字幕、音频的编辑,提高镜头组接的艺术水平。

微视频的内容一般包括创设情景、信息讲解、复习巩固等环节,从而使节目具有良好的艺术性和趣味性。国外创作的一段讲解alone和lonely区别的微视频很有借鉴意义,在情景创设阶段,男女主角在家里分别、男主角外出旅游。然后就变成了女主角一人在家,成为单独的个体(alone)。随着几个画面的切换,女主角感觉到了孤独(lonely)。最后再次强调两个词语的意义和对比。虽然微视频只有一分钟多一点的长度,却把知识点讲解透彻,令人印象深刻,过目不忘。

微视频以其“短、小、精”特点,和综合性的信息传播能力成为重要的教育资源,在自主学习、移动学习、微学习、翻转课堂等新兴的教学实践中有着广泛而重要的应用。认知负荷理论为微视频的创作与应用提供了理论指导,在微视频的创作与应用过程中一定要遵循教育教学规律、符合个体的认知和心理活动规律,从而优化教学设计、提高视频资源的质量,满足学习者的信息需求和认知发展需要,提升教育传播活动的效率。