雨林巨兽:亚洲象的进化之旅

周方易

古老的家族

亞洲象属于哺乳动物中的长鼻目,广义上讲,长鼻目的所有成员都可以称为“大象”,在地球历史上,曾经出现过数百种形形色色的大象。大象早期的祖先化石大多发现于北非,目前发现的最早的一种被称为初兽,生活在6000万年前的摩洛哥,这说明,在恐龙灭绝后不久,甚至可能更早,大象家族就和其他动物分开,走上了独特的进化道路。虽然同为食草动物,但是大象和牛、羊、马、猪等绝大部分食草动物的关系都非常远。说起来,与大象亲缘关系最近的动物却是外貌差异悬殊的海牛和蹄兔。

大象的近亲:蹄兔(左)和海牛(右)

始祖象复原图

古乳齿象复原图{图片来源 / Wiki}

嵌齿象(图片来源 / www.upi.com/Science_News)

初兽只有20厘米高,重约5千克,而在这之后,体型巨大化就成为了大象进化的主流;生活于4600万年前的努米底亚兽,身高1米,体重300千克;而到了3600万年前的古乳齿象,身高达到了2.2米,体重2.5吨,这已经和现代的大象很接近了;著名的始祖象其实也生活在同一个时代,体重则只有200千克,所以从时间上看,始祖象并担不起“始祖”的名号。

大象进化:现代大象的演变(图片来源 / 大英百科全书公司)

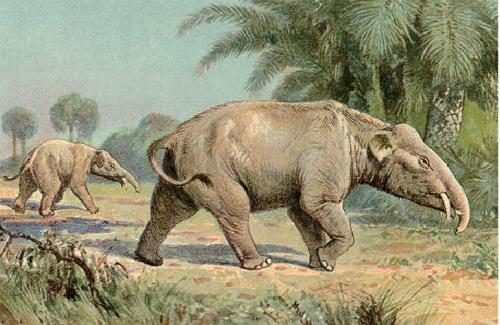

大约2300万年前,嵌齿象出现在了地球上。嵌齿象的体型也和现代的大象接近,但是样子却要古怪的多。嵌齿象的四肢较短,显得身材矮胖,鼻子比现代的大象短很多,除了上颌,其下颌也长着一对长长的门齿,也就是有四根象牙。嵌齿象是大象进化史上非常重要的一位祖先,它们的足迹曾遍布非洲、欧洲、亚洲和北美洲,是包括亚洲象在内的后世许多大象种类的“进化原型体”。

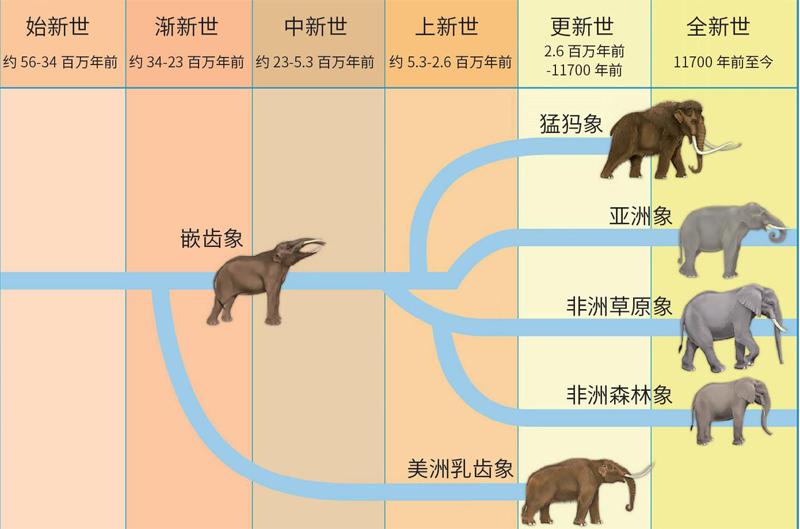

大象的进化有一个有趣的现象,许多来自于同一祖先的类群,虽然经过了长期独立的进化,最后却又变成了差不多的样子,这种现象被称为“平行进化”。虽然四根象牙一度是大象的主流形态,但后来许多大象类群的下门齿都退化消失了,而象鼻则进化得更长、更灵活,最终变成了如今我们熟知的大象的样子。

家族的新秀

大约在600万年前,曙象出现在了非洲东部。它的样子看起来仍然很像嵌齿象,有四颗门齿。不过,它代表着大象家族中最新的一支——真象科,意思是,真正的大象。

巨大的进食量是支撑大象庞大体型的关键,而且大象对食物消化吸收的效率很低,只有约40%,这使得大象每天需要用多达18个小时,进食自身体重6%~8%的食物。如此大量的进食给咀嚼食物的臼齿带来了巨大的负担。历史上,大部分的大象只能以树叶和嫩枝为食,因为这些植物较为柔软,不至于过度磨损臼齿。而真象科则大大强化了它们的臼齿,让牙釉质进化得非常厚,非常耐磨。这使得真象科的成员可以以粗纤维的草为食。和树叶比起来,自然界中草的生物量更大,生长更迅速,且可以在干旱、寒冷等恶劣的环境中生长,是更充足的食物来源。

古菱齿象复原图(图片来源 / Wiki)

拥有壮观长牙的猛犸象

曙象的后代分为两支,一支包括非洲象和已灭绝的古菱齿象,另一支则包括亚洲象和已灭绝的猛犸象。在这些真象当中,亚洲象又是进化的佼佼者,其最大的优势也体现在臼齿上。草原猛犸象身高可达3.8~4.5米,体重10~14吨,纳玛古菱齿象身高3.8~4.2米,体重也达到了10~13吨,和它们比起来,身高2.5~3.2米,体重3~6吨的亚洲象只能算是小个子。但是,亚洲象臼齿的体积和牙釉质的厚度却丝毫不逊色于这些大个子的亲戚,甚至还略超过它们,如果再按照体型比例换算,那就远远超越了这些大个子的亲戚。可以说,亚洲象体现了长鼻目进化史上对食物的最强适应能力。

和其他大象比起来,亚洲象的象牙并不发达。雌象的象牙非常短小,有時甚至不能露出皮肤,而雄象的象牙也比非洲象短小,更不能和拥有壮观长牙的猛犸象相比。事实上,说到象牙的作用,多少有些鸡肋。象牙可以作为保护自己的武器,但是大象凭借体型就可以打败其他动物,象牙更多只用于同类间的争斗;有时候大象会用象牙剥树皮来吃,但是对进食量巨大的大象来说,吃树皮只能视为尝鲜。由此看来,象牙的退化对亚洲象来说未必是坏事,也算丢掉了不必要的累赘。

亚洲象(左)与非洲象(右)对比图

说到亚洲象和非洲象的区别,有一点是亚洲象鼻端有1个凸起,而非洲象有2个凸起。其实并不是亚洲象比非洲象少一个,而是亚洲象鼻端下方的凸起向后翻卷了起来,这样一来,亚洲象不仅可以用两个凸起捏起物体,还可以用向后的凸起把物体挽住,用鼻子卷物体时也要比非洲象更加灵活,更加有力。

劫后余生

在距今1万年前,人类文明诞生的前夕,地球上仍然生活着约10种大象,分布在非洲、欧洲、亚洲、北美洲和南美洲,但是如今只有亚洲象、非洲象(又称非洲草原象)和非洲森林象3种大象存活了下来。

气候变化可能是造成长鼻目衰落的原因之一。在数万年前的更新世末期,地球经历了数个冰期和间冰期的回旋,例如大约3万年前的末次冰盛期,地球平均气温要比今天低5~10℃,中高纬度地区可能低20℃,而在1.5万年前气候又急速回暖,导致冰川大量融化冲淡海水,扰乱了洋流,导致全球气候紊乱。剧烈的环境变化对植物的生长是很不利的,进而影响了大象等大型动物的食物来源。在中国华南地区,亚洲象和东方剑齿象共存了数百万年。剑齿象属于较为原始的象类,它们的臼齿就不耐磨损,因此主要以树叶为食。在更新世末期,东方剑齿象最终灭绝了,而亚洲象存活了下来,可能就是因为亚洲象依靠发达的臼齿,在气候变化时能适应多种多样的植物作为食物,比食性单一的东方剑齿象更有优势。

此外,古人类对大象的猎杀也不容忽视。早至12万年前,古人类就能够利用工具猎杀古菱齿象这样的庞大猎物,而到了1万年前,大量的遗迹表明当时人类猎杀大象的技术已经非常成熟。2020年5月,60多具哥伦比亚猛犸象遗骸在墨西哥中部被集中发现,科学家们同时还发现了人工建造的陷阱和切割猛犸象肉的工具,这里可能正是古人类猎杀猛犸象的屠宰场。除了食用象肉之外,古人类还利用象皮、象骨、象牙来建造房屋和制造工具。

不过,对于史前动物的灭绝原因,我们往往只能猜测,或许永远都无从知晓真正的原因。在亚洲和非洲,人类同样能够猎杀大象,但却只有亚洲象和2种非洲象幸存了下来。也许是热带的气候相对稳定,使亚洲象和非洲象一直保持着较大的数量,不至于被古人类猎杀殆尽;亦或是亚洲和非洲大象与古人类长期一同演化,大象们学会了躲避人类的办法。

剑齿象复原模型(图片来源 / Wiki)

未来在何方

虽然顽强或者说幸运地躲过了灭绝,但亚洲象的生活也并不轻松。数千年来,人类的发展一直在压缩亚洲象的生存空间。在商周时期,亚洲象曾广泛分布在黄河以南的大部分地区,而从巴基斯坦向西经过伊朗,直到两河流域,也曾是亚洲象的故土。但是在几千年的时间里,由于人类对土地的开发利用和对亚洲象的猎捕,亚洲象的分布范围不断缩小,在今天的南亚和东南亚,以及中国的云南南部等地,亚洲象已经不能完全自由的漫游,而是被局限在许多小片的森林内。

单纯的森林并不是亚洲象理想的栖息地。在郁闭度高的环境中,植物的绿色部分多在树冠层,而地面由于缺少光照,可食用植物并不多,而且生长缓慢,很难满足亚洲象的需要。亚洲象需要生长有棕榈、竹子、芭蕉等速生植物的开阔林地,如果有和森林相间分布的草地或者灌木丛,那就更加理想了。当森林里的食物不足时,周边农田中人类的农作物就对亚洲象产生了极大的诱惑。亚洲象进入人类的农田采食庄稼,有些村民会报复性的枪杀或者毒杀亚洲象。亚洲象原本是怕人的,但在与人的长期冲突中,攻击性不断加强,现在有些亚洲象甚至会主动攻击和伤害人类。

正在泰国农场里吃草的亚洲象

没有人愿意看到人和亚洲象的互相伤害持续下去,政府和民间都在努力改变这一现状。在禁止和打击盗猎的同时,保护好亚洲象的栖息地才是保证亚洲象生存,保障人和亚洲象和谐相处的关键。在亚洲象分布区内,政府一方面鼓励村民从种植业转为从事其他收入更高的行业,另一方面也对回收后农田进行改造,种植亚洲象喜欢的自然植被,为亚洲象提供食物。在最成功的案例中,来此觅食的亚洲象和其他野生动物还成为了发展野生动物观光的资源,游客慕名而来,也为当地的村民提供了更多的就业机会,从而实现了保护和发展的共赢。

(责任编辑 / 岳萌美术编辑 /周游)