变化中的西南行为艺术(2008—2018)

蓝庆伟 王娅蕾 Lan Qingwei Wang Yalei

1胡佳艺冰刀行为录像6分1秒2014

世纪之交是中国行为艺术最为风靡的时期,也是中国艺术市场的蛰伏期,而行为艺术的消弭期同时又是艺术市场的疯涨期,也是基于这样的时间关系,行为艺术家们常有句“市场不好行为好”口头禅,来暗讽行为艺术与艺术市场的绝缘,每每市场低迷,艺术从业者便开始重视和反思艺术的价值。这与行为艺术的本体也不无关系,“在所有的艺术形态中,行为艺术也许是最没有商业价值的,它的时间性、现场性、偶发性及其以身体作为媒介的特点使它的重复几乎成为不可能,因而在流通和传播方面大打折扣,行为艺术似乎也从来没有追求过它在商业上的可能性。行为艺术对商业性、物质主义、拜金主义的反抗却不屈不挠。”1而从艺术市场的数据来看,2003至2008年之间,是艺术市场最为火爆的时期。

2007年5月26日,一场集结四川、北京、陕西、湖南、重庆、香港、澳门、台湾艺术家的行为艺术交流展——“‘八方’蜀京陕湘渝港澳台行为艺术交流展”在成都K画廊举办。2007年9月12日,成都千高原艺术空间开幕,其首展“回响——成都新视觉艺术文献展1989—2007”对成都的行为、装置、影像等活动进行了梳理,同时选择戴光郁、余极、周斌、陈秋林作为代表进行作品的集中展示。王林在文章《行为艺术与城市化生存——关于“回响:成都新视觉艺术文献展”》中,通过文章题目为行为艺术在过去发展中的特征总结为“行为艺术与城市化生存”,除此之外王林还梳理了在2007年前成都艺术发展过程中的艺术生态,这个由人构成的艺术生态包括了长期生活在此的行为艺术家、批评家,艺术机构投入者,“一大批艺术家聚集成都,余极、罗子丹、周斌、陈秋林、尹晓峰、刘成英、朱罡、曾循、张华等,还有后来四川音乐学院美术学院的师生,再加上查常平、陈默、张颖川等人的批评投入和陈家刚、邓鸿等人的场馆投入。一时间成都成为20世纪90年代中后期中国当代艺术的重镇。”2高名潞用“街头前卫”一词来指称20世纪90年代成都的前卫艺术,在高名潞看来,成都这座没有艺术学院支撑的城市有着中国前卫艺术的另类性——反学院、非职业化和市井、街头等特点。3

千高原艺术空间的首展总结了过去的艺术发展,同时也构成了之后的艺术生态,也是在这一年的1月,成都“K空间”画廊成立,与了了艺术机构、成都廊桥re-C艺术空间、昆明TCG诺地卡画廊、苔画廊等共同为西南的艺术构建了画廊生态。四川大学美术馆、A4画廊4、蓝顶美术馆、成都当代美术馆、高小华美术馆、重庆嶺空间、重庆星汇美术馆、原·美术馆、108智库美术馆等的成立构建起了美术馆生态。非营利空间是西南艺术发展中举足轻重却常常被遮蔽的,重庆器·HAUS空间、序空间、喜马拉雅艺术书店、十方艺术中心是其中的代表。

2008年是中国当代艺术具有转折性的一年,这样的转折作用对中国也不例外,2008年是北京奥运会的举办年,也恰恰是在这一年全球性的金融危机爆发,中国经济在这年受到了严重的影响。吕澎在《灵魂的冬天》一文中告诫“‘严冬’已经来临”,吕澎同时描述了这一年作为艺术时期转折点的判断,“对于那些年轻的艺术家来说,拍卖场上不断出现的流标消息和艺术市场的骤然萧条的确让人心里不安,可是,从1978年以来的三十年的改革开放已经为中国新艺术提供了政治和经济的基础,在很大程度上讲,经济领域出现的危机与政治、社会和文化领域暴露的种种问题很快将成为艺术家的资源,产生出大量更加富于创造性和充满活力的作品,从这个意义上讲,新世纪第一个十年即将结束的这个时刻,将很自然地成为一个艺术时期的转折点。”5在吕澎看来,经济上的影响固然重要,但从另一个角度来讲,经济的低潮也往往是艺术创作的最好时间,从吕澎的进一步论述中,我们可以知晓导致今天现实的原因所在,“灵魂的冬天首先意味着缺乏历史理解力的自以为是。当我们讨论艺术的发展,讨论艺术市场问题的时候,我们一开始就应该了解导致今天的现实的原因,是什么背景、什么条件、什么资源导致了艺术市场昨天的春天?是那些‘炒作’艺术市场的投机分子在某一天突发奇想,他们在某个黑暗的角落里精心策划后发动的一次毫无意义的市场游戏,以至于在短短的三年里创造出了‘天价’的短暂奇迹?”6

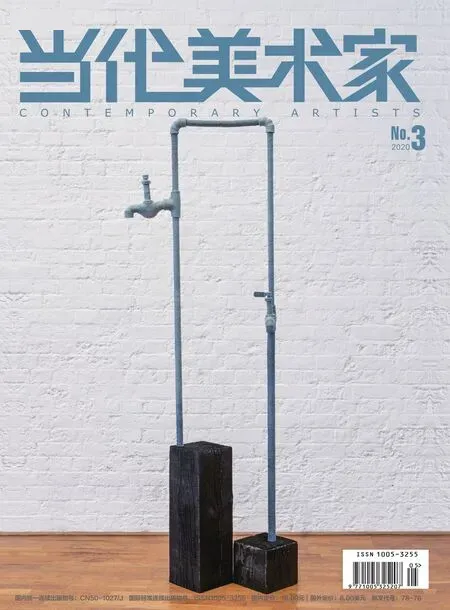

2王彦鑫当我们再次相遇行为录像2018

金融的危机的影响并非如太阳雨般东边下雨西边晴,而是方方面面并持久的,有几个特征是显而易见的,一是经济的乏力,其影响首当其冲的便是作为社会结构中毛细血管的艺术;二是去中心化,经济乏力使得如北京这种中心城市的唯一性变为橄榄球般的扁平化,曾经不断涌入北京的艺术家、资本、展览等也在不断地向其他城市转移,地方性、个体化、边缘、自组织等成为关键词;三是重资金的艺术展览、活动的减少,低成本、实验性的艺术活动得以释放;四是艺术的自我组织和替代空间的增多,越来越多的艺术家强调自我及自我组织,一种有别于官方美术机构和白盒子空间的探索实验在不断增多。当代艺术语境的变化也在悄无声息地影响着西南行为艺术发展的方方面面,从行为艺术本体到行为艺术生态,这些变化既悄无声息又轰轰烈烈。

自我组织与替代空间

2005年1月8日,在正杰、木玉明、向卫星、和丽斌、罗菲、林善文发起“江湖”系列实验艺术展,第一回在昆明实域艺术空间举办,热闹程度出人预料,以致最后分不清艺术家与观众的界限。“江湖”实验艺术展以一月一次的频率先后在昆明、丽江、荷兰阿姆斯特丹、北京、深圳等城市的美术馆、画廊、学校、酒吧、街道、乡村等不同环境里举办了15回共27场展览,后因资金资助方“丽江工作室”资助项目转移而终止。“江湖”实验艺术展不拘泥于展览场所、参与人群,旨在探索艺术创造的无限可能性,给年轻艺术家带来了创作的刺激与启发,信王军、吴子界是其中突出的艺术家代表。

2008年周斌以项目策划的身份发起了“骤然的变异:三峡库区自然、人文生态的艺术考察创作计划”,这是一次以三峡库区(重庆万州、巫山)为考察创作的艺术计划,活动的资金支持为亚洲艺术网络,邀请艺术家为蔡青(新加坡)、杰尔姆·明(Jerome Ming,英国)、米迪欧·克鲁兹(Mideo Cruz,菲律宾)、拜散·毕连邦常(Paisan Plienbangchang,泰国)、王楚禹(中国)、周斌(中国);重庆501艺术基地作为研讨会支持,闫彦与周斌作为研讨会策划;器·HAUS空间作为文献展支持,倪琨与周斌作为文献展策划。三峡因三峡大坝对区域生态的改变成为无数艺术家创作关注的地区,“骤然的变异”艺术计划在行动的过程中因经历“5·12汶川地震”而变得更加困难。

2009年3月8日晚“庆典——自由的1/6注解”在成都廊桥当代艺术空间登场,倪琨担任活动主持和学术批评,共有刘成英、吴承典、周斌、李带果、李琨、毛竹6位艺术家参与表演,时长90分钟。表演因6位参与者的不同身份与专业而变得惊喜不断,充满实验性。女音乐人毛竹和李带果、李琨都是声音艺术家,在整个过程中他们即兴演奏了自制乐器、钢琴、葫芦丝、萨克斯管、小提琴等乐器。刘成英、吴承典、周斌3位行为艺术家则在过程中分别进行各自的行为表演,刘成英不断将写有国名的石头放入自制的天秤中,而天秤则一直处于不平衡状态;周斌则像无所事事般穿梭于现场,甚至在睡袋中睡觉;吴承典则在角落品尝功夫茶并请现场观众喝茶,直到最后用假手枪砸碎茶杯。6位艺术家的即兴表演糅杂着行为艺术、实验音乐、现场影像和互动装置,形式新颖让观众流连忘返,是行为艺术在语言形式上的一次实验。谈起“庆典——自由的1/6注解”的缘起,周斌在访谈《成都行为艺术的一次变脸》中谈到受到2008年在泰国看到行为艺术团体“国际黑市”现场作品的启发,并谈到这一作品的核心是“在现场即时发生,并一直处于演变之中”,强调个人直觉和经验的探索与实践,倪琨在导语中也谈到了这一点:“这是一场即将上演的庆典,这也是一场既有预谋,又充满未知和自由的庆典。”

“庆典——自由的1/6注解”自2009年3月起,在成都(2019年3月8日)、重庆(2009年5月17日)、长沙(2010年7月26日)、澳门(2010年12月4日)、成都(2011年3月5日)、西安(2011年11月13日)、乌镇(2012年3月6日)实施了9次,包括中国、德国、北爱尔兰、日本、西班牙、泰国、以色列、法国、英国、美国的46位艺术家参与,其创作媒介包括行为、声音、影像、戏剧、现代舞、舞踏和互动装置。“庆典——自由的1/6注解”与其他的艺术自主组织不同的是,它有着明确的源起、原则、逻辑,它的源起是:“庆典”由艺术家周斌于2009年在成都创立。“庆典”不是一个团队,而是一种现场创作理念。它的原则有6点,分别是:1.“庆典”没有主题,反对预设作品方案,追求现场最大限度的不确定性,“即将出现的”永远是悬念。2.“庆典”让不同的表现媒介和创作者在现场自由遭遇、互动和偶发。3.“庆典”相信并执行即时的灵感,放弃“做出好作品”的念头。4.“庆典”鼓励无所不可地在现场制造混乱,在混乱中寻找可能性。5.“庆典”没有导演,所有参与者在现场都是自由呈现的个体。6.“庆典”每场创作者6人以上,穿浅色服装,时间最短60分钟。它的逻辑是:庆典是一场既有预谋,又充满未知的现场狂欢;庆典是关于建构的“阴谋”,是对所指的批判性否定;庆典是多种媒介的同场混搭,它们彼此渗透、游移组合;庆典由不确定的碎片组成,充满观看盲点和非逻辑叙述。

“频率:frequency”现场艺术是由吴承典、康书雅(美国)策划发起的艺术项目,第一回的主题为“强力符号”,于2010年11月8日在成都白夜酒吧举行,参展艺术家有何利平、康书雅、刘成英、李琨、马占东、吴承典,参加人员包括行为艺术、声音艺术、录像艺术三个领域。关于“频率:frequency”的定义,康书雅在前言《频率为根,物质为花》中有一个简单明了的定义——“频率”是个多媒介现场艺术的实验性国际组织。吴承典在前言《旋转基因》中对“频率:frequency”现场艺术的意义又做了补充:“探索当下多重背景、多重节奏、多种规律、多重融合的现状和未来。试图找到根植于文化交融下本土基因在当代状况下萌发的可能。”自2010年至2013年持续三年半的时间,“频率”现场艺术共举办了5次活动。而在2016年之后,康书雅用英文写作的西南行为艺术方面的文章不断在国外刊物发表。

2008年1月11日,由魏言发起的北村独立工场成立,并于5月4日举办了首次展览,参展艺术家有魏言、张羽、宋唯、仲磊、薛博文、郭岩、冯德奎、刘风雅、马海蛟。这次展览之后,北村独立工场采取每年按照春秋两季的形式举办“北村独立工场SOLO季展”,虽然北村独立工场所在的北村艺术区于2010年1月解散,但“北村独立工场SOLO季展”一直持续到2012年6月第七次季展。“北村独立工场SOLO季展”在艺术家的选择上是跨地域的,这正如魏言所写《北村独立工场宣言/非机构自助群体生成宣言》中的两句:“和而不同,岔道相通!”“过去、将来与我们的此刻共时性地发生着。”北村独立工场更像是一个泛平台,在这个平台上,无数的艺术家在此讨论、交流,“北村独立工场的系列行为实践实质上是一种弱普遍主义【The Weak Universalism.波里斯·葛罗伊斯(Boris Groys)语】的尝试。在当代艺术的体制边缘,以自发和自觉的方式进行着。无论是它每次展览的主题还是策展机制,都有意无意地回避了一种强势的符号化冲动(即使引用‘弱普遍主义’这样的概念也需要异常地小心谨慎),而总是选择了一种言不尽、欲说还休的低缓、逍遥姿态。”7

在批评家田萌看来,除了金融危机的影响,2008年对重庆的艺术环境来说也是一个变化之年,四川美术学院校区迁至大学城,使得生活在四川美术学院老校区所在地黄桷坪的艺术家感受到一种深刻的危机。这是一种较为复杂的情绪,这当然有着艺术市场的因素,有着四川美院校区搬迁后的冷寂感和无奈。田萌认为除此之外,他们有一种深层的危机感,“一个有意思的现象是,无论是机构邀请的展览还是艺术家自我组织的展览从未间断,可他们却常常说展览匮乏。即是说,实际的行为与心理的认知发生了分离,抑或这些实际的行为缺乏某种更强有力的价值支撑。因此,危机感不仅仅是现实生存层面的,更是价值认知与自我再定义层面的。”8

2011年在重庆嶺空间举行了一系列讨论,在之前嶺空间两次展览研讨会涉及到的“黄桷坪的危机”“艺术的处境”两个话题基础上展开,主要包括“肉身的经验与知识谱系”“外省青年与自我定义”“现代性与乌托邦”,参与者有李一凡、王小箭、张小涛、王海川、田萌、曾宏、沈桦、李勇、彭逸林、天乙、康宇等。在此基础上,一个更为系统的认知结构与活动框架“黄桷坪的‘浮士德’”形成,包括5个主题:“废墟的臆想”“子曰”“荷尔蒙时代”“后荷尔蒙时代”“乌托邦”。除此之外,他们以“外省青年”为名开设微博,以“黄桷坪生态”为题开展活动。在李一凡、王海川、杨述、田萌等召集“水土镇游玩”(又被称为“艺术训练营”)之后,艺术家们开始了更为广泛的艺术实践,艺术家在没有批评家、策展人的基础上完成自我组织,主要活动和作品有:8mg艺术小组《钉子》(2011年8月13日)、沈桦《绿色》(2011年8月22日)、王海川《16.9m2》(2011年8与25日)、文静《哑》(2011年9与15日)、钱丽丽《窒息的棉被》(2011年10月9日)、马力蛟《如是我闻》(2011年10月9日)等。

发生在重庆的这一系列活动,我们难以用一个准确的词汇来概括,是一个夹杂着无限自我的文化现场,是一个在一定时间内的艺术现场,田萌在2018年为《外省青年:从“自我定义”到“文化自治”》一文作的“后记”中再一次就“外省青年”做了概述:“‘外省青年’并不是一个特定的组织,没有特定的现实目标与利益诉求。‘自我定义’与‘文化自治’只是一种提示,或者说是一种实践的观念,而且这些实践都只能基于个体的自觉而完成,而不是通过一种由某一群人建立一个组织,并由组织去改造其他个体。”9

替代空间、自组织既是21世纪以来西南艺术发展过程中的重要特点,“灵活、快速、敏感”是它的特征,这与行为艺术有着天然的契合度。替代空间、自我组织在西南的出现并不断发展有着以下几方面的原因,第一,优秀艺术家的热情参与。优秀艺术家身体力行的参与是对青年艺术家最大的鼓励与支持,同时他们有着资源、视野、经验、关注度等优势。第二,有着美术学院教师身份的艺术家的广泛参与,如杨述、闫彦、曾途,他们分别是器·空间、501-序空间、十方艺术中心的发起人,这样的空间成为串联国内外、校内外,国际性交流/驻留、展览的有机平台;重要艺术家个展/工作坊;青年艺术家个展/驻留等固定项目,让无数国外优秀艺术家的展览在此呈现,这开拓了年轻艺术家的视野;同时这样的空间也成为扶持青年艺术家的稳定机构,无数在校或毕业的青年艺术家正是在这些机构的伴随下迅速成长。第三,低成本、持续性,替代空间与自组织与其他艺术机构、艺术展览相比,对展览空间没有特殊的要求,甚至会根据不同的空间展开不同的活动,给发起者或组织者所带来的压力较小,这样的特点同时也在最大程度上对青年艺术家开放。

行为语言的个体化

2008年以来,西南从事行为艺术创作的艺术家没有固定的人数,活跃于西南的行为艺术家包括但不限于周斌、和丽斌、任前、陈建军、张羽、幸鑫、何利平、刘伟伟、胡佳艺、王彦鑫、童文敏、普耘、董洁、刘纬、信王军、时永华、罗菲、杨俊峰、邓上东、邱文青、常雄、杨辉、黎之阳、尤佳、唐维晨等。他们在行为艺术创作的语言上更加个体化,作品也与20世纪90年代的行为艺术作品有着明显的不同。“之前的行为有三种方式:一种是以时间的长度来进行创作,一种是以身体的承受力来进行创作,还有一种是反复重复无意义的劳动,这三种方式很经典,也很古典。”10这是何利平在雅昌艺术网访谈中对于过去行为艺术主要创作方式的总结。不仅如此,何利平也回答了未来行为艺术的三个发展方向:“一个是行为艺术精致化,比如在现场拍360度无死角的照片,很精致;其次是走进公共空间,介入社会;第三是跟影像、实验戏剧和科技等结合,综合媒体的跨界,再借助身体的方式来进行创作。”11何利平的回答给出了作为行为艺术从业者的一个视角,也是一种被广泛认同的看法。在回答记者提问会选择哪个方向时,何利平的回答是走向公共空间——不想做“古典”的作品,他觉得自己没有那样的气质。同样使用身体作为媒材进行创作,但所表达的方式却跟以前很不一样,童文敏的作品则是在不断探索身体与环境之间的关联,童文敏的身体不是“身体”,是自然中的一沙一树,是一种身体的“变色龙”。

何利平被公众认知始于作品《@41》,这件作品因争议而被广泛传播,2015年何利平再次被广泛传播是因为作品《只要心中有沙,哪里都是马尔代夫》。这件原名为《给我两平方米,我会把它做成沙滩,然后静静地躺在上面思考人生》的作品,是于2015年7月30日下午3点在成都沙湾路光荣北路十字路口一侧实施的行为艺术,何利平裸露上身、着沙滩裤、外裹浴巾、肩扛沙袋,穿过人行横道,在路边人行马路将沙铺成两个平方米大小,自己手持一杯果汁,斜躺在两平米的沙滩上,做休闲旅游造型。作品图片传至网络后,瞬间被传播、模仿,何利平用一张作品照片诉说了这个时代“屌丝”的内心和现实。这样的创作方式正是何利平所一贯坚持的:“用调侃、诙谐的手法,结合日常、生活化的语言来对这种时代共性不断演绎,让更多人产生共鸣。”12何利平坚持自己作为时代的个体文本,通过作品来放大个体文本在时代中的共性。

与大多数行为艺术家所呈现的“什么是行为”不同,何利平常思考“行为艺术不是什么?”换句话说,何利平不断追问“行为艺术之外的可能性是什么?”一直追问行为艺术模糊边界的何利平在谈到行为艺术时说道:“我从不强调行为艺术家这个身份,说自己是行为艺术家只是觉得别人好理解。现在还没有找到一个更好的词来替换,做的作品是不是行为艺术或者是不是在行为艺术的定义里面,这个一点都不重要,它的边界本来就越来越模糊,没有必要去强调它。”作品“MC.行为参考”系列便是何利平艺术主张的代表作品。

对陈建军的熟知来自于其创作于2006—2007年“岗位”系列的行为作品,陈建军身穿绿色泳裤、军鞋,手戴白手套保持固定姿势,在岗台上为空气、土地、森林、水静止“站岗”两个小时。与惯常的行为作品不同,“岗位”的四个场地都有着不同的地点,分别是成都簇桥家具加工场地(2006年9月16日)、郫县三道堰(2006年10月28日)、都江堰赵公山(2007年4月16日)、都江堰鱼嘴(2007年5月8日)。在“岗位”系列作品的创作自述中,陈建军对城市体会到了一种混乱迷惘,他反思城市化进程是怎样的存在?隐藏着什么?同时“以一种仪式化的身体方式,与现场展开关联,展开自我的情感叙事与对抗,并以此来回应社会。就像生命经验中直觉的东西,一种理想和恐惧的那种状态。”13“岗位”系列作品虽然呈现在观众面前的是行为的录像与图片,但之于艺术家来讲,这个过程更像是一次田野调查或社会实践,2010 年参与发起艺术项目“昆山在造”,并与从录像开始的艺术家曹明浩合作;2012 年参与策划艺术项目“梁山路径”;2014 年“顶楼之眼”;同时2014 年开启了“水系计划”的前期工作。陈建军和曹明浩将这些艺术工作归为新的问题意识“平行悬置”14,讨论都市消解了城市扩张与乡村间的冲突。以社会互动、研究性作品的形式展开对隐匿在社会结构深处的历史、当下、在地等展开创作实践。陈建军将始于行为创作的工作方法延伸到了非行为作品的创作,是从“行为”到“行动”的转变,即从关注人自身向关注在地社会艺术实践的转向。

周斌有着旺盛的艺术创作力,梳理周斌的艺术创作方法可以让我们找到以下关键词“艺术介入空间”“无意义的意义”“身体性”“日常经验”“场域与互动”“多媒介实验”,除此之外,近似专题研究式的实验项目也常常穿插在艺术创作中。在为其撰写的评论文章中,我将重点放在对艺术家艺术创作中的转向而非具体的创作方法上,它们分别是从绘画到行动、从“身体失控”到“思考力失控”以及行动与图像的共生。“身体失控”是周斌在行为作品创作中常常使用的手段,他通过一些方法对身体或行动进行限制,让主观的控制力失效,从而让行为的过程远离刻意的表演状态。例如他会让蚂蚁引领自己的行动路线以将自我——一个原有的行动主体的行踪交给他者控制;通过单腿站立、张大嘴巴或长时间持续地重复念一个单词等手段让身体的生理功能紊乱,而作品的概念和所指就在身体所呈现的真实状态中得到呼应和呈现。他在创作中恰到好处地使用着自己的身体媒介,既不会刻意伤害,也不会点到即止。2010年,周斌通过设定30天里每天创作一件作品的规则,力求把自己的创作力逼到极限。在这个近似课题研究式的30件作品中,呈现出了自由多样化的创作手法:即兴、偶发、身体性、行动、观念、互动、场域、日常体验等方式都有采用。这不同于过去通过某种方法让身体生理上失控的方式,让艺术家及其身体更像是一个社会装置,在日复一日的时间重复及思维创新中,旧的思维与新的创意冲撞,旧的思维模式在失控中更新,时间概念让身体暂时退场,而“思考力失控”却始终在场。按照周斌的说法,在执行完这个项目后,“最大的收获不是作品,而是领会了自己的身心在何种情况下才是最好的创作状态,那就是首先要保持安静、规律的日常生活,从而获得专注的知觉,也才可能有源源不断的创作力”。周斌的“30天行为计划”可视之为创作上的第二次转变:从“身体失控”向“思考力失控”的转向,同时也充分拉近了身体的直觉体验和理性思维之间的分离。“吾圄计划——行动与图像的共生”项目则被笔者认为是周斌艺术创作的第三次转向,这个在2015年全年实施的项目采用每月一件独立作品的形态来讨论行为艺术领域“行动”与“图像”的关系问题。2016年周斌开始了以365天为一个单位进行的“个人改造计划”,用高强度的持续创作打乱自己固有的创作方法,并让创作和日常生活强行融合,审思自己过去的艺术工作以及自己和艺术的关系,包括《周斌:365天创作计划》《闲敲棋子》《写本书》。

胡佳艺常被人冠以不善言辞、冷酷等词汇,但作为女性,没有柔弱的词汇出现,这与她的作品所呈现出来的力量有着直接的关系。2014年9月,四川美术学院新媒体艺术系“冰刀”展览的名字是直接取自胡佳艺作品《冰刀》的名称,策展人尹丹对展览名称的概述让观众读到了对作品《冰刀》及同名群展的解读,“大概(张)小涛老师希望以‘冰刀’一词来象征此种精神,明知不易,却偏要为之。冰刀锋利,作为展览名称或许还有另一种象征,人的精神也许应该像冰刀那样,穿透冰封,自由驰骋。”《冰刀》既是胡佳艺艺术精神的写照,也是人生的写照,画面中她穿着冰刀鞋在镜面上滑冰,不断地滑动、摔倒、重来,直到筋疲力尽,这直接摇晃着每位观众情绪的五味杂陈瓶。“看起来不对”曾是胡佳艺个人展览的题目,也是一种自我警惕的创作态度,是艺术家面对市场、成功学、流行学的必要素养,也是对观众惯性思维阅读作品的提示。

“明知不易,偏要为之”也是胡佳艺的创作精神,但她在创作的方法上处事不惊,《除夕守夜》(2015年2月18日)便是这样的一件作品。艺术家在自己的出生地——吐鲁番葡萄沟水库——为水库守夜,从夜色朦胧开始一直到太阳东升结束。关于作品的最大追问是关于意义的讨论,以及个体与环境、文化与自然的关系问题,除夕夜是中国最为传统的节日,一般要与家人一起团圆,为水库站岗、为夜晚站岗,恰恰是对世界另一面的关怀。胡佳艺在2017年的英国驻留期间的作品不得不提及,这些作品是关于自己的态度和质感的思考,更像是“囚室创作”,这或许跟驻留期间有着足够时间的思考有关,艺术家希望哲理的思考有别于之前的作品,不再按照一种预期的模式发展,驻留的空间、自我的身体、公共空间成为胡佳艺创作品的材料,除此之外还有关于大小事的思考纪录——虽是小小的纸片,或是短短的几个字,但都充满着思考的想象。这更像是一种思考日记——没有儿女情长的创作日记。

王彦鑫2017年前的作品看起来有点笨,是典型的行为艺术创作方法中的身体性创作,强调作品中的痛感,尤其以自己身体的不可控来换取观众的心灵痛感。王彦鑫的此类作品通常都是在与观众的互动中完成的,有时候像是英雄般引导观众的思维,让观众难以分别真实与戏谑,并逐步让观众将戏谑作为真实,加之对身体的介入,使得观众主动或被迫主动加入到现场的思考中。来探讨观众与观众、创作者与观众、现场与内心之间的矛盾点与细微差异,让观者对现场的定义有着新的认知。惯性思维常常会把人导向王彦鑫的自虐,但创作作品与生活并非全然吻合,王彦鑫的态度也是极为明确的:“在用行为艺术创作的过程中,我很开心,每天都可以学习到进行新的东西,有新的灵感,对生活很积极。”王彦鑫从身体出发,不断探讨身体、身体与他者的关系,在这不断探讨的过程中也不断加入现实关怀与人文关怀,对身体语言的探索和现场的定义有独特的个人理解,并由此力求向观众呈现个人独有的艺术语言。王彦鑫执著,相信时间积累在艺术创作中的作用,正如他的自我勉励“喜欢就去做,不停地做,一意孤行,才能另辟蹊径。”

“身体需要叛变,让身体颤栗,重新思考可控和不可控下的身体。让身体介入公共空间与现实与自然发生关系,重新构架身体与空间的关系。让身体通过互动与观众发生关系,重新感知人与人之间的细微变化,书写自己的身体语言与创作脉络。”王彦鑫在自述中对身体有着自己明确的见解,2016年开始,王彦鑫的作品产生了一些列的变化,创作了《白塔》《白》《灞柳风雪》《重影》《红墙》《乌云》《阻挡一小时》《红毯》《锈刀》《消亡的轨迹》《黑夜想起黎明》《信仰》《蓝图》《历史的书写》等一系列在公共空间中的作品,这些作品构织了新的脉络,这些变化主要围绕着以下几个特征展开,首先是语言的放弃,作品中的声音不再是人为的制造,而是自然而然;其次是空间的变化,从白盒子或建筑空间走向公共空间与自然空间,完成了艺术家从构建自我向解放自我的过渡;第三是从身体的使用向身体的利用的转换,身体置于环境中,所表达的是作为问题提示存在的身体。同时王彦鑫也在不断丰富个体身体介入空间的方式,开始用LED冷光灯线勾勒出的身体形象消解传统的“肉身”形象的探索。王彦鑫追问的是:“当行动剥离了身体本身还剩下什么?”作品《当我们再次相遇》《冷阳》《PP》等便是跨媒介的探索。

注释:

1.鲁虹、孙振华:《异化的肉身:中国行为艺术》,河北美术出版社2006年6月第1版,第106页。

2.王林:《行为艺术与城市化生存——关于“回响:成都新视觉艺术文献展”》,《大艺术》2007年第2期,第61页。

3.高名潞:《“街头前卫”与“成都叙事”》,《大艺术》2007年第2期,第62页。

4.2010年更名为A4当代艺术中心,2016年搬迁至新馆址,更名为麓湖·A4美术馆,并正式注册为民营非营利美术馆。

5.吕澎:《灵魂的冬天》,2008年11月21日。

6.同上。

7.魏言:《非机构自助群体的生成意象》,2012年9月。

8.田萌:《外省青年:从“自我定义”到“文化自治”》,2012年11月27日。

9.同上。

10.访谈《何利平:行为艺术不是什么?》,雅昌艺术网。

11.同上。

12.同上。

13.陈建军:《“岗位系列”创作自述》。

14.“平行悬置”为陈建军、曹明浩2014年成都千高原艺术空间个展。