“红色笔迹”见证峥嵘岁月

带着书写者的温度,“红色笔迹”穿越历史时空与参观者对话,让人们得以重新体验新中国成立以来,建设者们在祖国各条战线栉风沐雨的奋斗精神和为国为民的情怀风骨。

2019年9月,由北京市西城区委宣传部主办的《红色笔迹——红墙下的名人手迹展》在北京天桥艺术馆展出,展览涵盖作家方继孝先生收集的200多位各领域专家的500余件手迹。

见字如面。一件件“红色笔迹”带着书写者的温度,穿越历史时空与参观者对话,让人们得以重新体验新中国成立以来,建设者们在祖国各条战线栉风沐雨的奋斗精神和为国为民的情怀风骨。

此生惟愿长报国

展览上,可以看到著名地质学家李四光致物理学家朱振钧的书札和李四光与夫人的合影。一张照片,是一位爱国科学家拳拳报国情的见证。

1948年,李四光和夫人许淑彬赴英国伦敦出席第十八届国际地质大会。会议期间,李四光在当地报纸上看到“12月2日,沈阳解放”的消息。他万分激动,就要看到胜利曙光了!在剑桥大学中国学生举行的年会上,他说:“我要尽快回到祖国,把余生献给新中国!”

此举激怒了国民党当局。正当他准备返程之际,国民党当局找到李四光,给他一张5000美元的支票,半利诱半威胁说:“你发表公开声明否认共产党政权,否则我们将把你永远扣留在国外。”“我要回国,不要美金!”李四光断然拒绝。1949年12月,李四光启程回国。

1950年5月,李四光夫妇在周恩来总理的帮助下,取道香港返回中国大陆。当他们见到五星红旗时,二人热泪盈眶。李四光和妻子当即合影,他在照片背面写下“留念”二字。

一个人有了根,就不再感到漂泊无依。时年61岁的李四光,争分夺秒地投入科研中。外国学者曾断言中国是贫油国家,李四光基于地质力学研究,认定中国陆地石油储备丰富,向中央大胆建议石油地质工作“战略东移”,获得了高产工业油流;在国家核工业急需关键性原料铀矿石时,李四光又提出“把对构造规律的研究与辐射测量结合起来”,帮助国家找到特大型铀矿床,为中国原子弹和氢弹的研制成功作出了突出贡献。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。那震彻天际的东方巨响,正是李四光和那些为新中国腰杆能挺起来的科学家们奋力喊出的时代强音:“此生惟愿长报国。”

以筆为镐,掘入生活更深处

展出中有许多著名的剧作家、音乐家、美术家的手迹。他们中不少人是从延安解放区一路走来的。他们用手中的纸笔去拥抱、讴歌这个新时代,谱写出中国现代文艺史上光辉的一页。

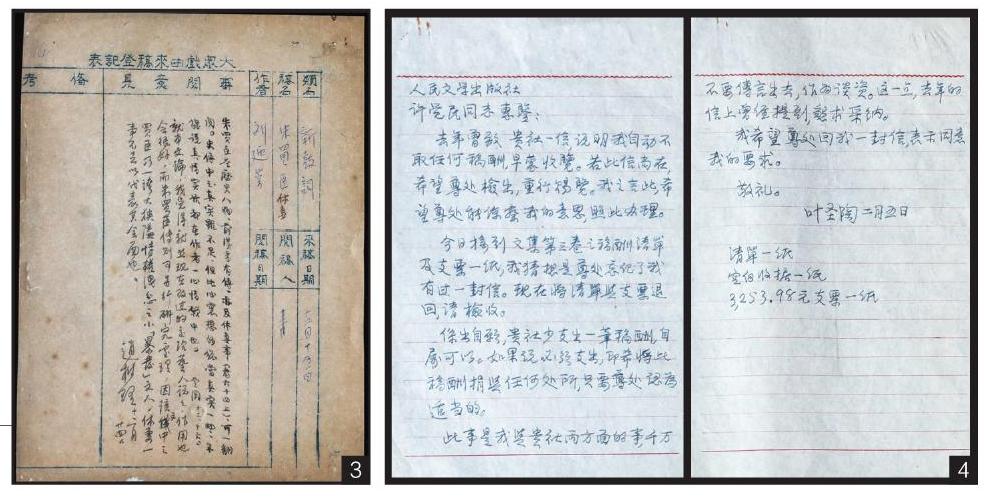

展柜中有一份赵树理对新鼓词《朱买臣休妻》的修改意见,见证了他在新中国成立初期为改造旧戏曲付出的努力。

新中国成立前,天桥曾是北京地区最大的市井文化聚集地。新中国成立不久,因工作需要,赵树理多次去天桥考察艺人们的演出和生活状态,他发现天桥艺人的鼓词中,还有不少低俗、封建迷信的内容。

赵树理感到改编新鼓词迫在眉睫。他先后找到时任全国文联副主席周扬、时任北京市委文委书记李伯钊汇报,提出新鼓词既要保留通俗易懂的特点又必须剔除糟粕。“这件事遇到的困难是作家不爱干,旧艺人干不来,不如我去做。”他向两位领导表达了“打入天桥去”的决心。

从此,赵树理常常头戴毡帽,身穿粗布衣,一身农民装束,去天桥听“撂地儿”艺人说唱,为改编汲取营养。在赵树理的带动下,一批“新鼓词”作品如春笋般出现。戏曲作家刘乃崇改编的新鼓词《朱买臣休妻》初稿中,就有赵树理大量的修改痕迹。

以“赶考”精神做答卷

1949年3月,毛泽东率领党中央离开西柏坡前往北平,他用“进京赶考”比喻新考验的开始。展览中的手迹,让观众重温了当时各条战线工作者的“赶考答卷”。

一封书札,密密麻麻写满了两页。这是1962年,时任文化部主管电影工作的副部长夏衍阅读电影剧本《小兵张嘎》后致信时任北京电影制片厂厂长汪洋和导演崔嵬等人的修改意见。

夏衍首先肯定“这个本子很好”,同时信中对剧本的修改、拍摄意见也清晰可见:细节描写上要创新;描写反面人物要避免“夸张的外形”和“滑稽化缺乏内心的活动”;这个本子粗估近一万尺,请本着“一厘钱”精神,再动动脑筋。

夏衍在兼顾文学创作规律的同时,从精简拍摄的角度给予了指导。正是这样,才有了红色经典电影《小兵张嘎》的问世。

手札、绘画、文件……“红色笔迹”用不同形式印刻的细节,昭示了新中国建设者为祖国奋斗、贡献一生的初心与足迹。