自营竞争性进入对第三方绩效的影响研究①

——基于某大型混合零售平台的实证分析

李 琪,王全胜,宋培建

(1. 浙江工商大学工商管理学院,杭州 310018; 2. 南京大学商学院,南京 210093)

0 引 言

开放平台是零售商线上渠道运营的必然趋势,亚马逊、京东、苏宁、网易考拉等一批零售商都将企业内部自营与引入的外部第三方相结合的混合运营模式付诸于实践.亚马逊的年报数据表明,2017年第二季度,亚马逊平台中的第三方卖家销售额占比首次超过自营(1)Statista. Amazon Marketplace Sales in the United States from 2016 to 2019 (in Billion U.S. Dollars). Accessed on July, 2017. Available at https://www.statista.com/statistics/882919/amazon-marketplace-sales-usa/.;截至2019年第二季度末,亚马逊的第三方卖家在该平台上销售的付费产品中占54%(2)https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-08-27/doc-ihytcitn2376847.shtml.跟美国亚马逊的发展趋势类似,中国京东2019年第三季度的财报显示,截至2019年9月30日,京东第三方平台拥有超过25万个签约商家(3)http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/us/2019-11-15/doc-iihnzhfy9502821.shtml.由此可见,第三方发展迅猛,在国内外各大零售平台中都占据了越来越多的市场份额.在这类平台中,自营为了减少产品库存成本和新产品开发风险,会选择提供畅销的、流行的产品[1];而第三方为了避免与自营直接竞争,大多提供利基的、被自营忽略的产品[1, 2].随着第三方的快速发展,这些帮助第三方实现收益的产品品类,会引发自营的高度关注.为了扩充产品品类,创造更高收益,自营会依据市场需求调整自身产品策略,渗透到第三方产品市场.

自营借助巨大的线上流量及庞大的用户基础,吸引大量第三方入驻,进而极大地丰富了平台产品多样性,为消费者带来更多购买选择,帮助平台增加需求池.因此,混合运营模式是零售平台企业扩大市场规模、获取用户资源、抢夺竞争优势地位的必然选择.但对于第三方而言,它们不仅面临来自其他第三方卖家的竞争,有时也会在自营挤压的情况下被动地做出离开平台的选择[2].亚马逊全球高级副总裁兼第三方业务负责人Sebastian Gunningham曾表示,“这场竞争中,可能最有左右战局能力的就是亚马逊平台本身,不同的搜索权重和曝光资源供给,一定程度上决定了哪种模式的产品更畅销.中国的消费者对更权威的电商平台有更强的信任感,因此会普遍认为平台自营的产品更有质量保证.”(4)http://www.ebrun.com/20170612/234902.shtml同时,也有文献研究发现,亚马逊会根据后台数据,选择性地进入第三方卖家所经营的销量及评价较高的产品市场[2],进而在部分商品的经营上形成直接竞争,这就意味着这些处于“与鲨鱼游泳”困境中的第三方必须战略性地做出调整,来应对平台所有者的蚕食[1].

以往研究已经将零售平台的运营模式分为自营模式、第三方模式和混合模式,并采用建模的方法深入探讨了不同模式之间的差异以及如何在不同情境中做出模式选择[3-7].但这些研究缺乏实证分析来验证他们的假设,并且没有关注在同一个平台中自营与第三方这两种类型卖家之间的相互作用关系.组织间关系和竞合理论的相关研究结果在传统领域已经被广泛证实,大多早期的研究论证了形成联盟的好处[8, 9].随着研究的深入,其他学者则发现,小企业在组织关系中会面临价值被盗用的风险[10].但目前缺少在平台情境中探讨小企业在利用组织资源的同时,如何有效应对被大企业蚕食威胁的相关研究.最后,市场进入的相关研究探讨了自营进入模式的选择[1, 2]、自营进入带来的影响[2, 11, 12]以及第三方的应对策略[13-15].对于自营进入的影响,部分文献指出自营的进入会蚕食第三方的销量[2, 11],而另一些研究则指出自营进入不但不会对原有的第三方市场有负面影响,反而会为其带来正向的溢出效应[1, 12].而面对新进入者的威胁,原有企业应如何调整价格策略进行应对,已有研究也给出了不同的答案,有些认为现有者会降低价格来抗衡[13, 16],而其他学者则指出,第三方可能会为了实现短期利益最大化而选择提高价格[14].因此,自营的进入究竟会对第三方的销售收入和定价调整带来何种影响,值得进一步的探讨.

综上,混合零售平台中自营竞争性进入对第三方影响的研究已经成为学界和业界关注的核心议题.据此,本文尝试从双边平台运营模式、组织间关系与竞合理论以及市场进入理论出发,从动态产品竞争的角度来回答以下研究问题:1)自营进入会如何影响第三方的销售收入?2)当面临自营进入的威胁,第三方会如何调整价格应对挑战?3)第三方卖家规模如何调节自营进入对第三方销售收入和销售价格的影响?本文将基于某大型零售平台的实际交易数据,通过实证分析得出有力结论,不但延伸并拓展了现有理论,还为平台自营和第三方卖家均提供了一定的指导作用.

1 文献综述

1.1 双边平台运营模式

亚马逊、京东等双边零售平台作为新型组织形式,引发了国内外学者的广泛研究[7, 17-19].这些零售平台有三种常见的运营策略:1)自营模式,即产品或服务的提供者自己建立的互联网平台[20],平台自营方从制造商那里以批发价购买产品,然后在平台上以零售价卖给消费者[3, 4]. 2)第三方模式.价格等因素透明度的提高,促使许多零售平台选择代理销售模式[7],即允许第三方卖家直接将产品卖给消费者,但需向平台提供者支付佣金[1, 2].对于制造商来说,零售平台的开放也使得它们拥有更多渠道销售商品[21]. 3)混合模式.平台所有者采用自营模式,第三方卖家在平台进行代理销售[7],即在供给边有异质的卖家.这种混合零售平台被定义为多边平台[19, 20].

以往研究发现,自营与第三方模式存在两个基本差异:第一,对于战略变量、经济风险承担和购买者所有权三个维度控制权的把握.自营模式完全由平台所有者控制向消费者销售的产品,而第三方模式将控制权留给进驻的卖家[3].第二,制定零售价格的主体.自营模式中零售价格由自营方决定,而第三方模式中的零售价格则由制造商或代理卖家决定[5, 7].近期,有大量主流研究关注于在不同情境中,应如何选择自营和第三方模式[3, 4, 7],而李佩和魏航[6]更进一步回答了随着产品价格影响系数、佣金费率、固定成本以及间接网络外部性等因素的变化,零售商会在分销、平台和混合三种模式中做出不同选择.

目前关于平台运营模式的研究一方面基本采用建模的方法[1,3,19],缺乏对不同模式的实证探讨.另一方面,大多研究主要探讨自营与第三方的差异[3-5,7],缺乏对于这两种不同类型卖家在同一个混合平台中相互关系的挖掘.

1.2 组织间关系与竞合理论

早期组织间关系研究大多强调加入大型组织的积极结果[8]及中心企业在组织网络中的价值创造作用[9, 22].资源依赖理论指出,相互依赖是关系形成的关键动力,组织网络联结的互动强度会促使成员的创新绩效的提升[9],且小企业更愿意与大企业建立联系[8].但近几年研究发现,这种关系的建立会造成潜在的价值盗用问题,在经济学中被称为“与鲨鱼游泳”的困境[10].小企业刚开始会缺乏资源禀赋,面临极端的资源依赖,它们不得不与其它企业建立关系来获得资源[8];但当其独特技术或市场机会被充分披露,它们的价值可能会被盗用,并在这段关系中失去影响力.因此,小企业需要思考是否应与大企业建立联系.

竞合理论指出,起初,企业间相互合作来创造尽可能大的市场,但当市场足够大时,它们都试图以牺牲对方为代价来获得更大的份额[23].竞合能促使企业利用协同效应,不仅可以分担成本、降低风险,实现规模经济[23],还能促进研发工作开展,获得外部知识和资源,增强创新能力[24].因此,竞合能帮助企业提高绩效表现,产生整体成本较低的双赢局面,从而增强市场竞争优势[23, 25].但与此同时,两种互动逻辑的冲突使得参与竞合的企业会经历内部紧张,管理层面临的角色冲突会让合作伙伴增加成本[26].并且,与合作伙伴的依赖关系所造成的灵活性和自由度的丧失,会对企业产生负面影响[27].

组织间关系和竞合理论都探讨了在一个联盟组织中,成员之间或竞争或合作的关系,但一方面,少有研究为小企业资源需求和价值被盗用风险之间的矛盾提出解决方案[28,29],尤其在平台相关研究中还未涉及,而本文是以混合零售平台为背景,探讨了这个线上组织中不同成员之间的关系.另一方面,在同一个平台中为消费者提供产品和服务的自营与第三方显然存在着合作关系,但关于自营和第三方之间动态竞争关系的实证探讨仍在少数,这正是本文所关心的议题.

1.3 市场进入理论

有研究发现,自营没有能力进入所有市场,同时为了减少第三方对于被挤压的担忧,它会选择进入对平台结构控制有影响的、自己具备必要能力的市场[1],或者价格高、运输成本低、销量高、消费者评分高、第三方卖家数量多的市场[2].还有一些研究则探讨了进入带来的影响.大多研究认为自营进入互补市场能够获取更多价值,提升平台整体需求[12],同时会导致与现有第三方卖家的激烈竞争[2,11].但相反地,其他学者则发现自营进入可能会对自身产生负面影响,而第三方卖家能从中受益[1].具体地,在软件市场中,自营进入增加了消费者对相关产品的关注和需求,这种影响会负向溢出到小的第三方卖家,但对于规模更大、类型更多样化的第三方卖家会产生正向溢出效应[12].

面对新进入者的威胁,现有企业会通过调整进入前或进入后的定价策略或技术创新等非价格策略来应对竞争挑战. 1)事前反应,包括早期技术采用、过剩产能投资和质量改进[30].一方面,由于预期受自营进入影响后利润会减少,第三方会在事前建立市场竞争优势;另一方面,产品开发和创新是耗时和资源密集型的,尽早开始有利于降低开发成本[13]. 2)事后反应.新进入者进入后,由于企业面临不同的需求功能和运营成本,它们在忽视、威慑和适应威胁进入之间会经历不同的权衡[16].有研究发现,现有公司会选择降低它们的价格和质量水平,以应对竞争者进入的威胁[13,16].其他学者则认为,大多第三方卖家认为它们无法在市场上生存太久,因此会选择提高产品价格来实现短期利润最大化[14].这种提价措施是利用那些依赖第三方卖家的个性化服务、而对价格变化不敏感的客户.另一种解释是,现有者通过保持价格在同一水平甚至提高价格来容纳进入者,是希望鼓励进入者在进入后能够收取更高的价格[31].此外,第三方可能会放弃原有产品定位,与自营形成差异,通过结合重新定位和新产品发布来应对竞争性进入[32],或者在消费者偏好趋于一致的市场采用削减成本法[15].

本文与上述文献的区别在于:第一,现有研究得出的结论不一,有些学者认为自营进入会威胁第三方卖家[2, 11],而其他研究则发现自营进入反而会使得第三方从中获利[12],本文以某大型混合零售平台为背景,回答自营进入对第三方销售收入和销售价格的影响.第二,以往关于新进入者对于现有企业影响的研究由于没有实际销量数据,大多采用建模法[1,33],或者只能采用销量排名进行匹配和估计[2],因此实证结论仍存在一定局限,而本文拥有平台企业实际销售数据,研究结果更为准确.第三,大多研究忽视了可能存在的边界条件,而本文将第三方卖家规模的调节作用列入考虑.

2 模型构建与假设提出

本文的概念模型如下图所示.

图1 概念模型:自营进入对第三方绩效的影响研究

Fig. 1 Conceptual model: Research on the effect of reselling’s entry on the performance of agency selling

2.1 自营进入第三方产品市场对第三方绩效的影响

首先,双边市场具备网络外部性,企业进入新的产品市场能否得到消费者认可,不仅受到产品质量的影响,同时与企业拥有的用户基础相关[34].与大部分第三方卖家相比,自营提供的产品质量更好,对平台技术细节的把握使其能提供功能性更强的产品[11].另外,消费者的购买行为是有惯性的,他们会习惯性地选择在原有渠道进行购买[35].自营拥有更多用户基础,这些用户忠于自营这个渠道以及它所提供的产品,当自营开始销售新产品,他们会自然而然地选择在自营进行购买.其次,用户数量庞大,也使得自营新产品的需求量稳定,在进货时具备规模效应.这使得自营不但拥有更强的议价能力,能在很大程度上降低成本,并有能力与制造商建立长期合作关系,更好地为消费者提供服务保障[2],与大多第三方卖家相比在进货和售后上都存在显著的优势.第三,在很多产品品类中,消费者的喜好是多样化的,因此,卖家会利用精准的定向广告向消费者推广产品[36].自营作为平台所有者,能够控制平台的产品展示页面和推荐系统,在产品推荐和促销页面展示自营产品的优势.同时,还可以通过及时分析后台数据,更加精准地投放广告.得益于较低的搜索成本和更便利的访问,自营可以提醒消费者自己已经进入该市场,并吸引他们从第三方转移到自营进行购买[11].由于在同一个混合零售平台上,自营和第三方同时提供相同的产品,消费者必须要在自营和第三方这两个不同类型的卖家中做出选择.而综上三点,自营在平台上拥有一定的资源优势.当自营选择进入第三方产品市场,与其进行直接竞争时,必然会蚕食第三方的销售收入,由此提出假设1.

假设1自营进入第三方产品市场对第三方的产品销售收入存在负向影响.

通过调整价格策略来应对竞争者的进入是现有企业的有效选择[11,13,14].一方面,由于线上购买本身具有信息不对称的特性,消费者并不确定产品的质量以及质量与定价的对等情况[37].自营作为平台所有者,与大部分第三方卖家相比,在产品质量把控和相关配套服务上都有明显的优势,也更能获得消费者的信任[11].而相反地,由于进驻平台的第三方卖家良莠不齐,它们在产品质量把控和运营上的标准也各有不同,这会造成在平台上供应的第三方产品质量参差不齐,降低消费者对第三方的满意度.因此,在以平台为基础的市场中,当面对自营的进入,消费者有了更多的选择,第三方卖家可能会选择成本领先战略,通过降价促销获得自己的竞争优势[13],由此提出竞争性假设2a.

但另一方面,Wen和Zhu[11]的研究指出,当平台所有者进入第三方市场,由于自营的捆绑战略和/或价格优势将使第三方卖家几乎毫无抵抗能力.因此,这些第三方卖家可能认为无法在市场上生存太久,会选择放弃长期运营该产品,开始专注于短期利润最大化.直接通过提高价格来销售产品可能是一种更有吸引力的商业模式,因为它能够立刻产生回报.即便第三方卖家的竞争能力有限,但它们同样可以提供一些独特的功能,这种差异化可以利用那些最看重第三方卖家提供的产品、因而对价格变化不敏感的客户,向追求个性化和多元化需求的消费者收取更高的费用[36].另一个可能的原因是,当自营进入之后,第三方卖家需要对产品市场进行重新定位来应对这种威胁,但这种改变可能需要大量资源,这对于大多第三方卖家来说是非常困难的[32].于是,在这种情况下,受到影响的产品价格的上涨带来的收入能够缓解这种转变[11].综上,提出竞争性假设2b.

假设2a(竞争性) 自营进入第三方产品市场对第三方的产品销售价格存在负向影响.

假设2b(竞争性) 自营进入第三方产品市场对第三方的产品销售价格存在正向影响.

2.2 第三方卖家规模在自营进入对第三方绩效影响中的调节作用

由于产品质量和服务得到消费者认可,一些第三方卖家逐渐在平台上形成一定规模.这些大卖家大多是靠销售畅销产品在平台上生存的,因为这能帮助它们获得相对较高的销售收入和数量更多的消费者.在产品质量和服务提供上,相对于小卖家,自营与这些大的第三方卖家之间差异较小,但自营在平台上的资源和数据优势会使得其在宣传和促销上有很大的倾向性.消费者很可能会因为自营提供的产品在更显眼的地方从而放弃进一步搜索,直接选择在自营进行购买[11].与大卖家相比,小卖家的用户基础更少,本身在平台上创造的收益就不高,受到自营冲击影响的空间更小.因此,相对于小卖家,当面临自营竞争时,大卖家由于提供的产品本身销量更高、所占的市场份额更多,受到自营进入的冲击更大,受蚕食程度更深.由此得出,自营进入大卖家的产品市场会增强对于第三方产品销售收入的负向影响,提出假设3.

假设3第三方规模大小会增强自营进入第三方产品市场对第三方产品销售收入的负向影响,即与小卖家相比,自营进入大卖家产品市场对第三方销售收入的蚕食作用更强.

相对于小卖家,大的第三方卖家和自营相比,由于双方创造的销量大,在进货时都具有规模效应,议价能力都很强.而且,规模较大的第三方卖家拥有更多忠诚的消费者且自身运营能力更强,与自营提供的产品在质量和服务上没有显著差异[2].另外,与小卖家相比,大卖家有更多的资金能够投入平台广告,吸引消费者购买.综上几点可以看出,不管是在产品成本、用户基础和宣传能力上,相对于小卖家,大卖家与自营之间的差异很小,拥有相对更强的竞争优势.所以,无论第三方选择降价促销还是抬价实现短期利益最大化,第三方规模在其中都起到了正向调节作用.具体来看,1)当第三方卖家选择降低价格来应对自营进入威胁,相对于小卖家,大卖家的降价幅度更小.因为小卖家由于没有其他方面的竞争优势,更可能采用成本领先战略,通过更大幅度的降价来应对自营的直接竞争.2)若第三方卖家选择采取提高价格攫取短期利益,相对于小卖家,大卖家的抬价幅度会更大.因为面对自营的进入威胁,虽然第三方卖家没有长期抗衡的实力,但与小卖家相比,大卖家更有能力通过差异化经营的方式建立自己的竞争优势,从而获得部分忠实消费者的认可,满足他们多样化的需求[36].综上所述,提出假设4.

假设4第三方规模大小会削弱(增强)自营进入第三方产品市场对第三方产品销售价格的负向(正向)影响,即与小卖家相比,自营进入大卖家产品市场会减少(增加)第三方产品的降价(抬价)幅度.

3 实证研究设计

3.1 实证背景

本文的数据来源于国内某大型混合零售平台2015年的交易数据.目前,该平台销量在中国线上零售市场排名前三.2015年,该平台销售的商品单位(SKU)总量超过2 000万.到2015年底,平台已拥有2.5亿注册用户(包括508万活跃用户),他们共创造了超503亿元的销量,其中多达26 000家第三方卖家创造了大约20%的收益.该平台提供的数据满足本文需要,为实证分析提供了有力支撑. 1)交易数据.包含每笔交易的用户、产品、价格、销量、卖家信息,交易层面数据可以清楚量化每个产品的销量和来源;2)产品和卖家特征信息.数据能识别产品属性信息,并能区分第三方卖家类型;3)其它相关数据.本文还通过互联网收集了例如平台页面上的产品广告展示等数据.

3.2 研究方法

本文采用面板数据双重差分(DID)模型,该模型的主要优点是可以为因果推论提供更强的有效性[38].第一,DID很大程度上避免了内生性问题,事件相对于微观层面的绩效表现而言是外生的,因此不存在反向因果问题,且同时使用固定效应估计还能缓解遗漏变量偏误问题.第二,使用传统计量经济学模型评估事件带来的影响时,主要通过设置一个虚拟变量进行回归,相比而言,DID的设置更加严谨,能够更加准确地估计事件本身带来的效应.

DID模型估计前需要为样本中的实验组匹配上合适的控制组,本文采用倾向得分匹配法(PSM),来消除组别之间的干扰因素.其一般步骤如下:1)选择协变量,包含尽可能多的变量以减少偏差,保证实验组和控制组在事前的差异控制在最小;2)采用Logit回归模型估计倾向得分;3)进行倾向得分匹配,本文采用最邻近匹配法,在控制组样本中寻找最接近实验组样本得分的对象,形成配对;4)评定匹配效果,若倾向得分估计较为准确,匹配后的实验组与控制组之间的分布应比较均匀,在第一步选择的协变量之间应不存在显著差异,结果符合标准后进行DID模型估计.

表1 产品在十大品类中的分布

3.3 变量定义与测量

本文的事件冲击是指自营进入第三方销售的产品市场,实验组是指自营进入的产品市场.本文研究的是自营进入前后两个时期第三方绩效的变化,因此数据收集需要分两个阶段进行.第一阶段需要找出哪些产品只在第三方销售,第二阶段找出自营进入的第三方产品市场,以及进入前后第三方的绩效数据.本文将2015年前8周(即前2个月)作为第一阶段,后45周(即后10个月)第二阶段的原因有二:第一,为了充分观察到只在第三方销售的产品,第一阶段的时间不能过短;第二,需满足实验组样本量最大化,这样能使总样本量足够大,更好地验证研究假设.本文分别将第一阶段设置为4周、8周、12周进行比较,最终选择将前8周作为第一阶段观察期.

本文选择了第一阶段只在第三方销售的来自十大品类、498个产品组的共13 211个产品.第一阶段选择的所有产品的分布见表1.数据显示,第一阶段只由第三方提供的13 211个产品中,自营在第二阶段进入了其中的380个,仅占总数的2.88%.所有品类的进入比例从0.01%到1.00%不等,排名前四的品类分别是手机及配件、小家电、电脑及配件、办公用品.本文以产品为个体、以周为时间收集面板数据集,所有变量及测量见附录A,变量间的相关性矩阵与描述性统计见附录B.

4 实证结果分析与讨论

4.1 自营进入第三方产品市场的模式探究

通过分析第一阶段产品特征数据,可以探究自营进入第三方产品市场是否遵循一定规律,即它会选择什么样的产品进入.表2是对自营进入和没进入的产品市场的描述性统计比较.首先,自营进入的产品市场销售价格和销售收入更高,因为自营实力强,更愿意进入需求大、更受欢迎的产品市场.其次,自营进入的产品市场退货率较高,这可能由于它试图通过进入该市场来提升该产品整体质量,从而提高消费者满意度,以期降低退货率.再次,产品曝光度越高也会吸引自营的进入.最后,自营更愿意选择进入供应商数量更多,即进货渠道更多、更便利的产品市场.但是,表2中的很多变量是相关的,例如,双边市场中供给边的数量多意味着需求量大,产品线深度与销售收入有一定相关性.因此,有必要采用多元回归分析进一步验证自营的进入模式.

表2 自营进入/没进入产品市场的相关特性比较

注:***,表示p<0.010;**,表示p<0.050;*,表示p<0.100.

表3 自营进入模式的Logit回归

注:***,表示p<0.010;**,表示p<0.050;*,表示p<0.100.

Logit模型的因变量为虚拟变量(=1,自营进入的第三方产品市场,=0,其他),通过层层加入变量进行回归能清楚地看出变量显著性的变化.结果表明(见表3),除了退货率不显著、产品线深度显著之外,其它结果与描述性统计的结果保持一致.因此,描述性统计和Logit模型估计结果均说明自营进入第三方产品市场是有选择性的,总的来说,自营更愿意选择均价高、销售收入高、产品曝光度高、供应商数量多、产品线深的产品市场进入.

4.2 自营进入对第三方绩效的影响

为了更准确地判断出自营进入带来的实际影响,需采用PSM匹配法(一对一无放回),为每个受到自营进入影响的产品市场(即实验组)匹配上控制组,并在匹配后根据第二阶段数据比较实验组和控制组产品市场的绩效差异.本文结合表3中四个模型的结果,选择除了退货率外的6个变量形成倾向得分.由于控制组样本量足够大,所有实验组都被匹配上了相应控制组.PSM匹配效果检验结果表明,匹配后实验组与控制组的产品特征在自营进入前不存在显著差异,即倾向得分估计准确,说明后面DID模型估计结果是由自营进入事件带来的冲击.实验组和控制组在第二阶段整体的描述性统计和T检验结果见.随后,整理出实验组和控制组在自营进入前后8周的交易数据.选择8周作为观察期有两个原因:一是在自营进入后,需要时间来响应这种冲击,观察期过短可能无法捕捉到产品在第三方和平台销量变化的全部轨迹;二是观察期过长又可能存在引入其它不可观测混杂因素的风险.为保证自营进入的产品市场前后8周观察期的数据完整,删除了在45周后进入的产品市场,因此本文最终的样本量为10 528(=329个产品×2组×16周).最后,采用DID模型估计自营进入对第三方绩效造成的实际影响.

主效应公式如下所示

SRit/SPit=β0+β1Treati+β2PostEntryit+

β3Treati×PostEntryit+

β4LAi+β5RRit+β6PAi+

β7NSit+β8PLDit+β9BAi+

β10PCi+μi+vt+εit

(1)

产品编码为i,周编码为t,μi指个体固定效应,vt指时间固定效应.主效应关注的是Treati×PostEntryit的系数β3,它给出对事件影响效果的估计,反映相对于控制组,自营进入对实验组的影响.Hausman检验结果表明,本文更适合采用固定效应模型,为了使得结果更具稳健性,模型同时固定了个体水平和时间水平.此外,在DID模型估计后本文还通过VIF检验共线性问题,结果表明,模型中自变量的VIF值均小于10,说明模型不存在多重共线性的问题[39].

DID模型的结果显示(见表4):第一,列(1)交乘项的系数是负的且显著的,说明自营进入会蚕食第三方的销售收入,即与控制组相比,实验组产品市场由第三方创造的销售收入在受到自营进入冲击后减少了87.6%,支持假设1.第二,列(2)交乘项的系数是正的且显著的,说明当受到自营进入影响时,与控制组相比,第三方将实验组产品价格提高了10.1%,支持竞争性假设2b.

4.3 第三方卖家规模的调节作用

本文还考虑了第三方卖家规模起到的调节作用,公式如下

SRit/SPit=β0+β1Treati+β2PostEntryit+

β3Treati×PostEntryit+β4LAi+

β5Treati×LAi+β6PostEntryit×

LAi+β7Treati×PostEntryit×

LAi+β8RRit+β9PAi+β10NSit+

β11PLDit+β12BAi+β13PCi+μi+

vt+εit

(2)

调节效应关注Treati×PostEntryit×LAi三阶交互的系数β7,它给出了第三方卖家规模对事件影响调节程度的估计.

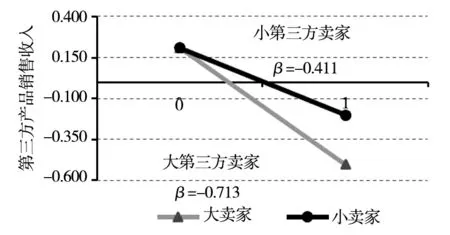

第三方卖家规模的调节作用结果表明:第一,列(2)三阶交乘项的系数是负的且显著,说明自营进入大卖家的产品市场会增强对于第三方销售收入的负向影响,即自营的进入对于大卖家的蚕食更强,支持假设3.第二,列(4)三阶交乘项的系数是正的且显著,表示相对于小卖家,自营进入大卖家产品市场,第三方的抬价幅度会提高,支持假设4.调节效果图(图2)能够更加直观地反映第三方卖家规模在自营进入对第三方绩效影响中的调节作用.

表4 自营进入对第三方绩效的影响及第三方卖家规模的调节作用

4.4 稳健性检验

本文采用两种方法检验了DID的平行趋势.第一,由于DID模型的一个重要假设是,实验组和控制组在受到事件冲击前具有相似趋势,因此采用相对时间模型[40],验证本文中在自营进入第三方产品市场之前,第三方的这些产品在销售收入和销售价格上是否存在平行趋势.第二,根据本文收集的数据,生成事件前后实验组和控制组第三方产品销售收入和销售价格的时间趋势图,可以直观地看出趋势变化.

更进一步地,本文采用多种稳健性检验来测试模型参数的稳定性.首先,本文采用随机效应模型重新检验模型.其次,使用不同的PSM方法重新匹配,再进行DID模型估计,验证主效应结论的稳健性.第三,本文选取了自营在已经进入的产品市场创造的平均销售收入(以周为单位)作为工具变量,采用传统的2SLS再次估计本文的模型.因为自营在之前进入的第三方产品市场中创造的销售收入越高,越可能会促使自营这一期继续选择进入第三方的产品市场.但之前进入的这些产品在自营创造的销售收入与下一期还未被进入的产品在第三方创造的销售收入并没有关系.第四,根据第三方卖家规模将原始样本分成不同的样本来再次检验调节变量的效应(见附件I).所有稳健性结果与主模型的结果均保持一致,说明本文的实证结果是稳健的.

4.5 补充分析:卖家层面自营进入对第三方卖家店铺绩效的影响

混合零售平台中,部分第三方卖家的产品市场受到自营进入冲击,但仍有大量卖家没有受到自营进入的影响.为了更全面地探讨自营进入对第三方的影响,本文将站在卖家层面进行补充分析.首先,识别出受自营进入影响(共265家)和没有受到影响的第三方卖家(共3 238家).其次,选择与第三方卖家相关的特征属性作为计算匹配得分的变量,进行Logit回归.根据Logit回归结果,选择除了退货率之外的6个变量计算匹配得分.再次,进行一对一有放回的PSM匹配.最后,为实验组和控制组的第三方卖家找出在受自营进入影响前后8周的相关数据,进行DID模型估计.

卖家层面结果表明(见表5):第一,列(1)交乘项的系数是负的且显著的,说明在自营进入第三方产品市场后,第三方卖家会放弃销售被自营进入的产品,减少店铺提供的产品品类.第二,列(2)交乘项的系数是负的且显著的,即受自营进入的冲击,受影响的第三方卖家的部分用户会流失.第三,列(3)交乘项的系数是正的但在统计上不显著,意味着第三方卖家店铺的销售收入没有受到显著影响.这可能是由于虽然被自营进入的产品销量会被蚕食,但另一方面,运营领域的研究认为,提供的产品品类越多,对于库存管理和企业运营会带来更多困难,这会减少企业的运营绩效(即订单履行率),最终会影响企业的销售收入[41].因此,当受到自营进入冲击的第三方卖家减少提供的产品品类后,反而可以更好地管理其它产品,能更准确预测需求和保证供应,使得这些产品的绩效有所上升.因此一正一负影响的冲击,使得卖家的整体销售收入没有受到显著影响.

表5 自营进入对第三方卖家店铺绩效的影响

注:***,表示p<0.010;**,表示p<0.050;*,表示p<0.100.

5 结束语

5.1 主要结论

首先,自营进入第三方产品市场是有选择性的.自营更愿意进入均价高、销量高、产品曝光度高、供应商数量多、产品线深的产品市场.其次,自营的进入会直接蚕食第三方的销售收入,而第三方面对自营的进入会选择抬高产品价格.最后,第三方卖家规模在自营进入对第三方的影响中存在调节作用.具体来说,自营进入大卖家的产品市场会强化对第三方销售收入的负面影响,同时,会促使选择大卖家进一步抬高产品价格应对自营进入的冲击.

更进一步地,本文量化了自营进入第三方市场后对于第三方与平台的实际经济影响.具体地,对于每个产品,平均每周第三方销售收入为284.544元,而每周第三方产品的平均销售价格为1 011.950元(见附录B).根据表4所示的系数,估计自营进入第三方产品市场使得该产品每周在第三方的销售收入减少了398.724元((e0.876-1)×284.544).同时,第三方会对产品价格进行调整,每个产品平均抬高107.547元((e0.101-1)×1 011.950).对于每个第三方卖家,其店铺平均产品数量和用户数量分别为49.065件和159.392个.根据表5所示的系数,可以估计出当面临来自自营的直接竞争,第三方卖家店铺将减少提供约2件产品(0.041×49.065),而与此同时也会流失约12个用户((e0.072-1)×159.392).

5.2 理论贡献

第一,对双边平台运营模式相关研究的贡献.本文关注在供给边两个不同类型卖家之间当面临部分产品市场竞争时的作用关系,实证探索了自营竞争性产品市场进入对第三方绩效的影响,将双边市场向多边市场延伸.具体来说,一方面,本文着眼于混合运营零售平台,指出平台上不同类型的供给边——自营和第三方是相互作用的,自营产品策略的变化会直接影响第三方绩效.另一方面,现有关于平台运营模式的研究缺少数据支撑,而本文实证分析了自营进入对第三方绩效带来的实际影响,这对以往关于平台理论研究的一些假设提供了实证支持.

第二,对组织间关系与竞合理论的贡献.本文在蓬勃发展的网络零售环境下,站在动态产品竞争视角探讨自营进入第三方产品市场的影响,是组织间关系和竞合理论的拓展.研究指出,在混合零售平台中,强势的自营一方会随着市场变化和平台发展调整产品结构,有选择性地进入第三方产品市场并蚕食其销量,打破了组织中自营与第三方之间原本共同为消费者提供产品的合作关系.本文将传统理论放在新的零售平台情境中,不但再次印证了以往研究的相关成果,还为这些理论向互联网情境延伸提供了全新视角.

第三,对市场进入理论的贡献.本文探究了在同一个平台中,不同类型卖家在产品层面的市场进入,不但发现自营进入的产品选择模式,还对比分析了其进入后对第三方绩效的影响.此外,进一步挖掘了被以往研究忽略的第三方卖家规模在市场进入中起到的调节作用.总体而言,本文将市场进入理论的研究框架向平台情境进行延伸,并将第三方卖家规模的调节效应纳入考虑,极大丰富了原有的分析框架.

5.3 管理启示

对于自营方而言,由于在平台拥有更多的资源优势,进入第三方产品市场能够为自身带来更多收益.因此,自营有必要适时调整产品策略,渗透到第三方产品市场.首先,自营可以利用在后台系统中观察到的数据信息,识别出第三方卖家提供的产品特性,有选择地进入一些均价高、销量高、曝光度高、供应商数量多、产品线深的产品市场.其次,自营需要维持甚至提高产品的质量和服务的全面性,提升消费者满意度,吸引更多消费者在自营购买.例如,对于全渠道零售企业来说,可以提供“线上购买、线下提货”的选项,为消费者带来更全面的服务体验[35].第三,自营作为平台所有者,可以增强自身店铺与平台系统的捆绑.例如,微软和Windows、苹果和iOS的技术性捆绑[2],通过推荐系统和推送广告锁定消费者,降低消费者的搜索成本,提升用户福利,有利于自身和平台长远发展.

站在第三方卖家视角,自营进入对第三方尤其是大卖家来说会造成极大的正面冲击.第三方卖家可以采取以下措施应对:首先,第三方卖家可以战略性地降低产品定价、隐瞒供应商信息、与制造商签订排他性合同来增加自营发现并进入市场的难度[2].其次,当不可避免地自营已经进入第三方产品市场后,第三方卖家可以选择抬高价格来攫取短期利益,然后放弃该产品,转而投入其他产品或开发新产品[11].最后,对于大卖家来说,可以在平台上策略性地隐藏自身实力.例如,在平台上只提供标准服务,通过平台外的其他渠道提供可定制的服务、更快发货的承诺等.这些额外的销售努力没有办法在平台上被自营观察到,能在很大程度上避免自营有针对性的竞争[1].

5.4 研究局限与未来展望

虽然本文实证探讨了混合零售平台中自营进入第三方产品市场带来的影响及相关边界条件,并得出了一些重要结论,对于理论和实践均提出了有益指导,但仍存在一定局限.第一,本文的研究仅限于一个平台,没有考虑到平台在线上零售市场中是处于竞争状态的.在这种情境中,该平台就像一个垄断市场,所有第三方卖家都隶属于这个平台,所有消费者都只能在这个平台上购买产品.因此,未来研究可以收集多个平台的数据,再次验证在竞争激烈的线上零售市场情境中,混合零售平台中自营与第三方的动态竞争关系.第二,线上零售行业在近些年经历了迅猛发展,但本文收集的是2015年的数据,且该平台提供的产品大部分属于耐用品.虽然在实证分析中采用双向固定效应模型,并控制了产品品类.但目前由于线上零售企业的发展趋向多元化,有必要采用更新的、提供更丰富品类的平台企业的数据进一步挖掘混合运营模式的内在机制.

可以预见,混合运营模式的出现对线上零售行业的发展产生了极为深远的影响,也必将给平台企业营销与运营带来越来越多更新、更有意义的话题,如何回答这些研究问题,将是未来继续求索的方向.