强化护理干预对静脉输液小儿的作用探究

王娟娟

(平凉市妇幼保健院,甘肃 平凉 744000)

小儿由于年龄小,抵抗力与免疫力较差,易出现呼吸道、胃肠等疾病,而胶囊、颗粒装状药品由于患儿吞咽能力较差,影响其治疗效果。静脉输液为创伤性护理操作,穿刺时会产生疼痛感,小儿由于耐受性较差,且焦虑、恐惧的应激情绪强烈,在护理人员穿刺时会出现躁动、哭闹等行为,导致一次穿刺失败、针头脱出等事件发生[1]。穿刺时小儿哭闹会增加其疼痛感,也会增加护理人员紧张情绪,降低工作效率及家属满意度。因此,应采用安全有效的护理干预确保输液安全,减轻小儿痛苦。强化护理干预又称正强化法,通过给予研究对象喜爱的强化物、表扬其行为方式,增加行为出现的频次。强化护理多用于精神疾病护理,有助于改善抑郁症患者心理状态与应对方式,但该方法在小儿静脉输液中的应用较少[2]。本研究中静脉输液小儿采用强化护理干预,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2018年10月-2019年7月平凉市妇幼保健院门诊收治的静脉输液小儿125例,采用随机数字表法分为观察组与对照组。观察组62例,男36例,女 26 例,年龄 3~7 岁,平均(4.69±0.46)岁;穿刺部位:足背静脉穿刺21例,头皮静脉穿刺3例,手背静脉穿刺38例;初次静脉输液20例,有静脉输液史42例;疾病类型:肺炎31例,上呼吸道感染17例,腹泻14例。对照组63例,男34例,女29例,年龄 3~8 岁,平均(4.58±0.53)岁;穿刺部位:足背静脉穿刺22例,头皮静脉穿刺4例,手背静脉穿刺37例;初次静脉输液19例,有静脉输液史44例;疾病类型:肺炎28例,上呼吸道感染19例,腹泻16例。2组患者一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05)。患儿家属均知晓详情,签署同意书。

1.2 纳入标准与排除标准

纳入标准:①年龄范围3~8岁,预计输液时间不少于3d;②具备基本的语言理解与表达能力;③无凝血功能障碍。

排除标准:①合并凝血功能障碍;②合并严重器质性疾病;③存在心理、行为等发育障碍;④静脉输液过程中出现不良事件而退出。

1.3 方法

对照组采用常规护理干预,输液前指导患儿握紧拳头,护理人员选择血管、给予常规消毒,与患儿进行交流,询问其家庭表现、幼儿园表现,转移其注意力,同时左手绷紧患儿皮肤,行传统穿刺,成功后调整输液速度,表扬、鼓励患儿表现。

观察组采用强化护理干预,①制定规则:选择便于携带、耐用的印有小熊的图章作为代币,确定目标行为与代币间的比值,如穿刺时主动伸出手臂,奖励2枚小熊图章,其他目标行为如肢体活动度、穿刺时态度、情绪状态等,目标行为越难获得代币越多,代币可以用来兑换强化物;向患儿讲解代币赋值原则,强化物是患儿可以用代币兑换得到的物品,强化物包括酸奶、水果、画笔、画本、玩具等,使患儿知晓强化物与代币的兑换比值,如1枚代币可等值兑换糖果,2枚代币可等值兑换酸奶、饼干,3枚代币可等值兑换水笔、画本、故事;玩具汽车则需要4枚代币;同等价值的强化物,患儿可根据喜好自由选择;②实施阶段:在进行静脉输液前,护理人员应与患儿先进行5min左右,告知患儿穿刺可能会有一点疼,但勇敢的坚持一下就好,而且主动配合穿刺可获得小熊图章作为奖励,利用图片、动画等转移注意力;输液完成后可使用图章兑换相应等级的强化物;在输液过程中,给予患儿语言鼓励,如夸奖患儿勇敢、很棒,并时而给予肢体抚摸安慰,如抚摸患儿头部,轻拍肩膀等。

1.4 质量控制

为避免护理干预过程中2组患者被干扰与影响,将其调整入特定的输液病房,并使2组处于同一楼层。输液操作人员工作经验在3年以上。本研究问卷的发放与回收均由同一名护士负责,未参与本研究穿刺操作,指导用语使用培训时确定的专业用语。

1.5 观察指标

①疼痛程度:于患儿清醒状态下采用Wong-Baker面部表情疼痛量表评定[3],按照从快乐到悲伤、哭泣共分为6个不同的面容,分别赋值0分、2分、4分、6分、8分、10分,分值越低疼痛越轻微;

②观察患儿疼痛面容持续时间、哭泣时间及穿刺后心率;

③配合度:采用我院自制的患儿配合度调查量表评定,患儿穿刺时能主动配合,基本无哭闹或仅低声哭闹,动作幅度小,对静脉穿刺操作无影响为积极配合;患儿在静脉穿刺时出现哭闹行为,经过安抚后未影响穿刺操作为配合;患儿出现严重哭闹、挣扎等行为,影响穿刺操作甚至导致穿刺操作无法进行,需要家属或其他护理人员协助采用完成穿刺为不配合;

④统计2组患儿一次穿刺成功率及家属满意度,家属满意度采用我院自制的家属满意度调查问卷评定,内容包括穿刺技术、基础护理、穿刺前沟通技巧、穿刺结果等,采取百分制,分值超过85分为满意。

1.6 统计学处理

2 结果

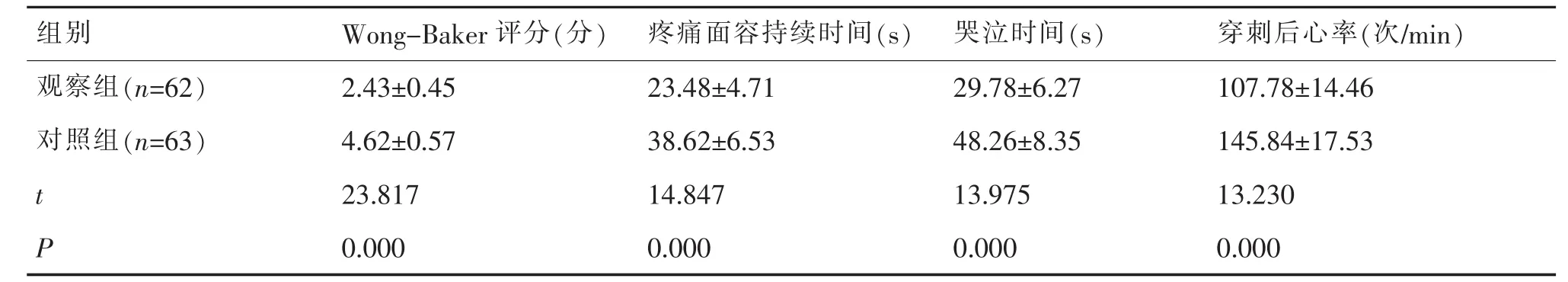

2.1 2组疼痛程度与疼痛面容持续时间比较

观察组Wong-Baker评分明显低于对照组(P<0.05),疼痛面容持续时间、哭泣时间、穿刺后心率均明显少于对照组(P<0.05)。见表 1。

表1 2组疼痛程度与疼痛面容持续时间比较(±s)

表1 2组疼痛程度与疼痛面容持续时间比较(±s)

组别 Wong-Baker评分(分) 疼痛面容持续时间(s) 哭泣时间(s) 穿刺后心率(次/min)观察组(n=62) 2.43±0.45 23.48±4.71 29.78±6.27 107.78±14.46对照组(n=63) 4.62±0.57 38.62±6.53 48.26±8.35 145.84±17.53 t 23.817 14.847 13.975 13.230 P 0.000 0.000 0.000 0.000

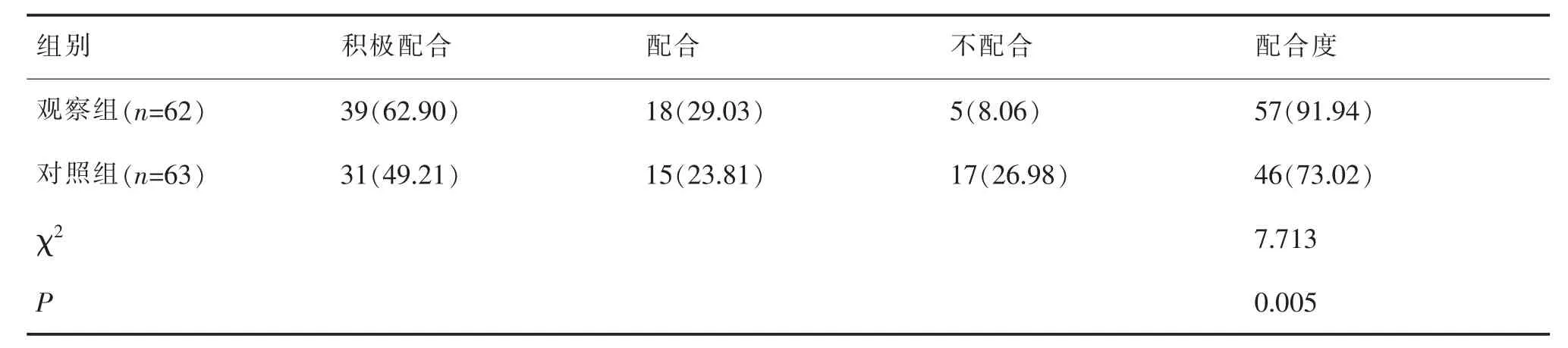

2.2 2组配合度比较

观察组配合度91.94%优于对照组73.02%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 2组配合度比较 例(%)

2.3 2组一次穿刺成功率及家属满意度比较

观察组一次穿刺成功率及家属满意度均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组一次穿刺成功率及家属满意度比较 例(%)

3 讨论

静脉输液是儿科患儿常用的给药方式,该治疗方式可将药物经由静脉输送至体内,起效快,可明显缩短治疗时间。但静脉穿刺为有创性操作,需刺破患儿表层皮肤及静脉血管,会产生疼痛,且可能出现脱针、一次穿刺不成功等风险,3~8岁小儿心智发育不完善,自控能力差,恐惧、焦虑情绪强烈,穿刺时配合度较低。患儿的不配合会导致穿刺难度进一步加大,且可能会对护患关系产生不良影响。临床调查显示[4],患儿哭闹、不配合是影响门诊输液质量的重要因素。因此,应采用一定护理干预方案改善患儿静脉输液治疗依从性。有研究指出[5],心理护理有助于提高静脉输液患儿治疗配合度与家属满意度。

强化护理为心理行为疗法,当患者出现期待的行为时及时给予物质奖励,使被干预对象产生某种期待,增加其该行为出现的频率[6]。强化护理能够增强被干预者自我效能感与自我管理医院,增加正向行为。本研究中患儿采用强化护理,当患儿主动伸出手臂配合穿刺时给予小熊图章,使其知晓小熊图章作为代币可用于兑换自己喜欢的物品,如饼干、酸奶、小汽车等。每当患儿出现良性行为时给予患儿代币,有助于提升患儿参与的积极性,从而提高行为矫正效果。临床调查显示[7],医疗恐惧是输液患儿常见的心理反应,患儿普遍认为医院是不安全、可怕的地方,抗治疗心理十分严重。

小儿相对于成人,疼痛传导系统发育不完善,穿刺时的疼痛感更强烈,且小儿认知及自控能力差,疼痛耐受度较低。疼痛不仅会对当时穿刺产生影响,严重者可能会导致痛觉过敏,使患儿后期出现注意力不集中、学习障碍等不良反应。强化护理干预可调动患儿积极性,降低其对疼痛的敏感度。本研究结果显示,观察组Wong-Baker评分低于对照组,疼痛面容持续时间、哭泣时间、穿刺后心率均较少。组间比较结果表明,强化护理可降低患儿穿刺时的疼痛感,原因可能在于,强化护理使患儿拥有更加积极乐观的情绪,转移了对疼痛的关注度。

患儿严重哭闹会增加穿刺难度,且会对操作人员心理产生一定影响,使一次穿刺失败率升高。强化护理干预可改善患儿家属依从性,为护理人员穿刺操作提供稳定的环境,从而降低穿刺失败、针头滑出等不良事件发生率。本研究结果显示,观察组患儿配合度优于对照组,一次穿刺成功率及家属满意度均高于对照组。强化护理有助改善患儿配合度,提高穿刺效果与家属满意度,与临床研究具有一致性[8]。强化护理使患儿知晓穿刺时配合可得到物质奖励,从而减少了肢体躁动、哭闹行为,有利于护理人员操作,从而提高了穿刺成功率,并在一定程度上提高家属满意度。

综上所述,强化护理干预具有提高静脉输液小儿疼痛耐受程度、改善配合度、增加一次穿刺成功率的作用,还可在一定程度上提高家属满意度。