遥感技术在地质灾害调查及灾害规律研究中的应用

——以辽宁省建昌县为例❶

翟富荣梁帅金鑫贾艳杰

1 辽宁省地质矿产研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110000

2 中国地质调查局沈阳地质调查中心,辽宁 沈阳 110000

3 辽宁省水文地质监测总站,辽宁 沈阳 110000

地质灾害既受地质环境条件控制,其发生、发展又与人类工程活动关系密切;地质灾害的发生,严重威胁着人类生命财产安全,制约社会经济的可持续发展。

本次地质灾害调查,根据辽宁省地质环境信息化平台2018 年6 月建昌县地质灾害动态数据统计,运用遥感技术,在对高分二号影像数据系统分析及参考Google Earth 历年影像数据的基础上,辅助适当的野外验证,识别滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害的类型、规模和空间分布特征,为研究总结区域上地质灾害规律及有效预防提供了详实可靠的基础资料。

1 研究区概况与数据来源

建昌县所处大地构造单元为中朝准地台燕山台褶带-辽西台陷及山海关台拱。区内出露地层包括元古界长城系、蓟县系、青白口系;古生界寒武系、奥陶系;中生界侏罗系、白垩系及新生界第四系。区内断裂与褶皱较发育,主要有朝阳-药王庙断裂带和要路沟-锦西断裂带。研究区为低山丘陵区,地势总体为西高东低,呈“S”阶梯状,受北东向构造控制,中部地势崛起,全县分为岭上、岭下两部分,地貌类型多样。

数据选用2018 年2 月分辨率为1m 的高分二号、Google 影像数据(2015~2018 年)及DEM 数据。利用ENVI5.3、Arcgis10.4 对高分二号数据进行了几何校正、正射校正、图像融合等信息增强处理,用于该区1:5 万地质灾害解译,DEM 数据用于获取该区的各地灾点的坡度、坡向、前后缘高程等信息。同时结合地质图、土地利用规划图等对该区进行遥感地质解译及用地类型等进行解译。

2 遥感解译灾害类型及分布特征

2.1 灾害类型

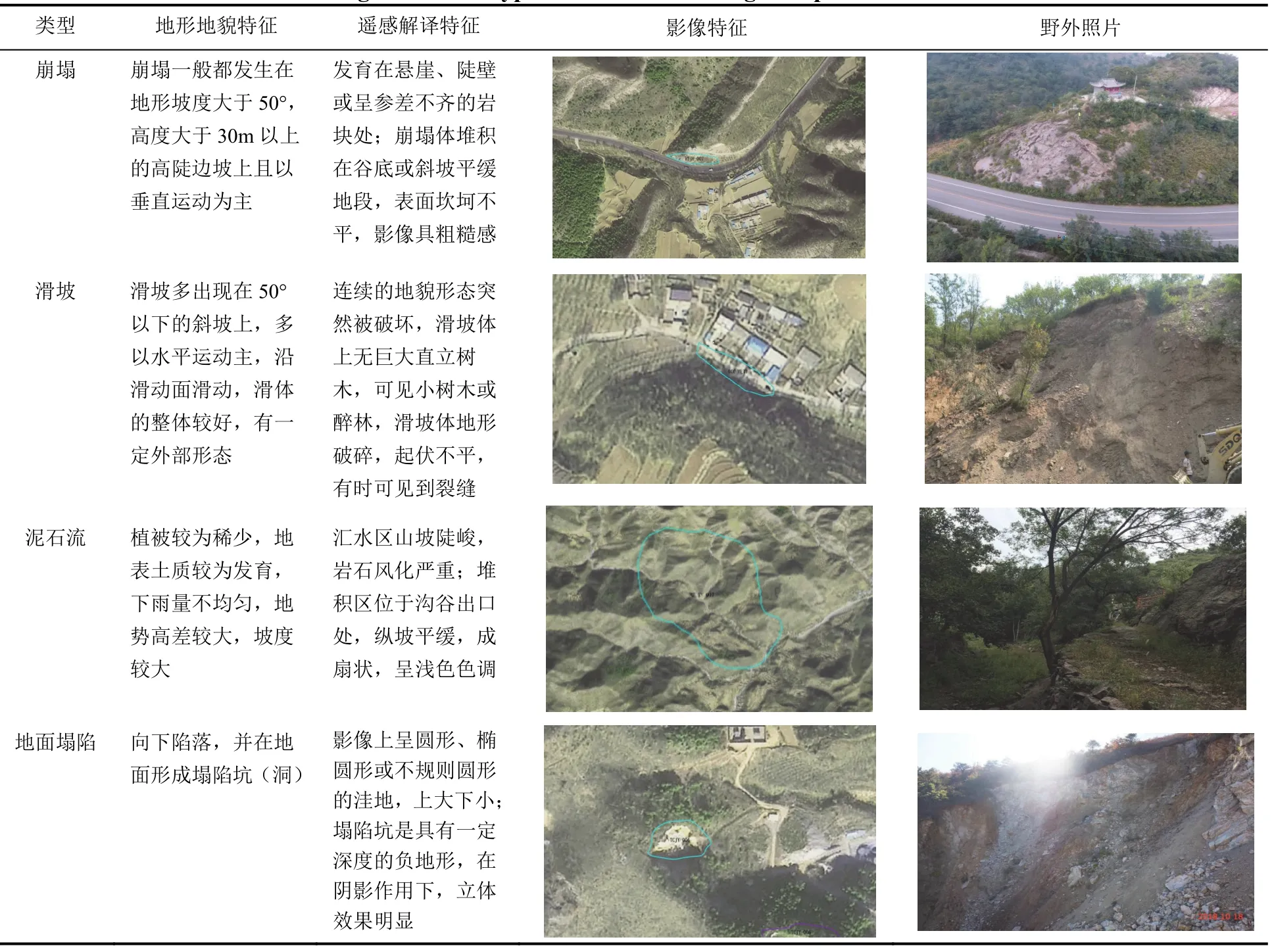

在遥感影像上,不同的地物有不同的特征(称为判读或解译标志),这些影像特征是判读识别各种地物的依据。解译标志包括直接和间接解译标志,直接判读标志有形状、大小、颜色和色调、阴影、位置、结构(图案)、纹理、分辨率、立体外貌等;间接判读标志有水系、地貌、土质、植被、人类活动等[1-2]。由于各类地灾的要素分布也不尽相同,因此在地质灾害环境问题进行遥感调查之前,需对各类地灾的形成、特征等属性进行初步认识和调查。在此先验知识的基础上,借助遥感多时相影像(采用Google Earth 的历史影像数据)对比,结合目视解译和面向对象的分类的方法[3-9],初步解译104个可疑地质灾害隐患点,经实地验证最终解译地质灾害点75 个,其中地面塌陷6 个,崩塌37 个,泥石流25 个,滑坡7 个。本次解译地质灾害类型特征描述如表1 所示。

表1地质灾害类型遥感解译特征 Table 1Geological hazard types and remote sensing interpretation characteristics

2.2 地质灾害的规模及分布特征

2.2.1 地质灾害规模

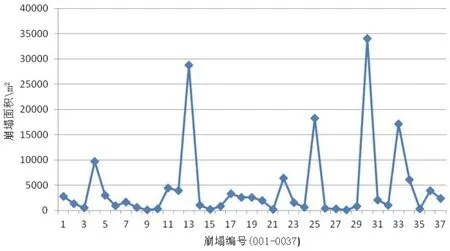

研究区共解译崩塌37 处,崩塌堆积面积在161~34039m2范围之间,崩塌规模均为中小型,地层岩性主要为白云岩、安山岩、玄武岩等,侵入岩主要为花岗岩体,部分崩塌发育在断裂带上。岩石破碎,时有掉块现象发生。通过对矢量数据统计分析,总覆盖面积为16.7137×104m2。崩塌规模特征如图1 所示。

图1研究区崩塌规模特征图 Fig.1 Collapse scale feature map in the study area

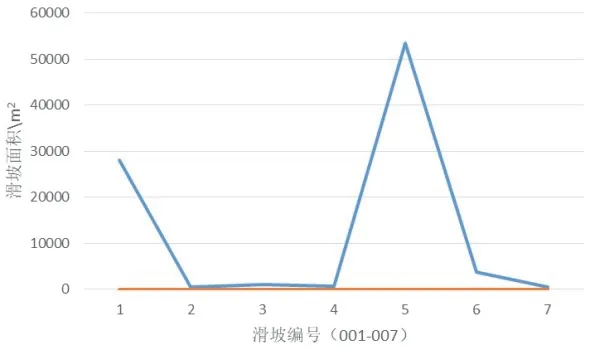

滑坡常表现为连续的地貌形态突然被破坏,由陡坡和缓坡两种地貌单元组成,坡体下方由于土体挤压,有时可见到高低不平的地貌,地形破碎。滑坡发育地层岩性主要为粉质粘土、白云岩、安山岩等,部分滑坡发育在断裂带上。共解译滑坡7 处,滑坡外形面积在429~53571m2范围之间。滑坡规模特征如图2 所示。

图2研究区滑坡规模特征图 Fig.2 Landslide scale feature map in the study area

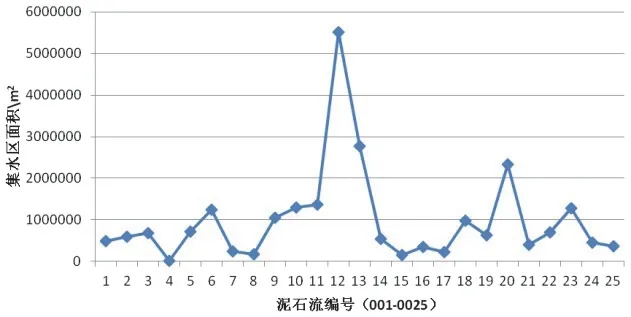

泥石流相对集中在西南部。解译的25 个泥石流中,95%的流域形态为沟谷型,地貌部位多为山前区,水源类型为暴雨型,均在发育期。泥石流的流域内基本无断裂带。通过对矢量数据统计分析,泥石流集水区面积在22921.59~5516097.90 ㎡范围之间,大中小型规模的泥石流均有。泥石流集水区规模特征如图3 所示。

图3研究区泥石流规模特征图 Fig.3 Debris flow scale feature map in the study area

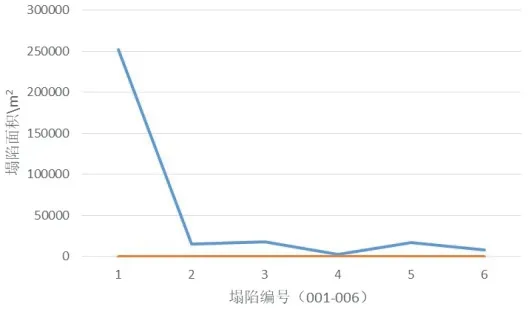

地面塌陷地灾点基本为大型和小型规模。解译的6 个地面塌陷点中,主要地层岩性为砾岩夹砂页岩及煤层、白云岩等。地面塌陷主要为采矿作用引起的向下陷落,是研究区经常发生的一种突发性地质灾害。一旦上面有居民或道路车辆,则危害很大且难于预防。通过对矢量数据统计分析,地面塌陷规模特征如图4 所示。

图4研究区地面塌陷规模特征图 Fig.4 Ground collapse scale feature map in the study area

2.2.2 地质灾害空间分布特征

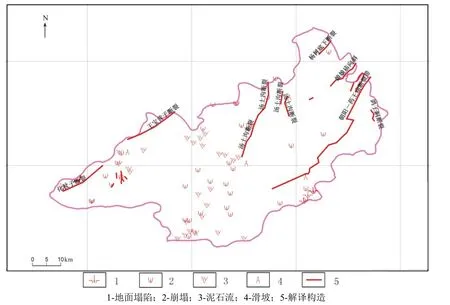

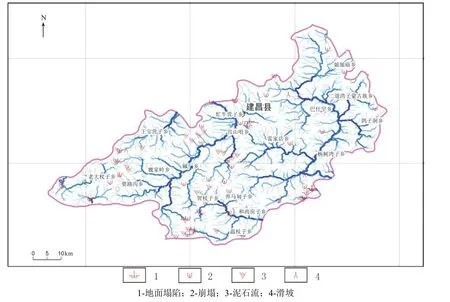

根据研究区的各个崩塌的分布位置可以发现,崩塌、滑坡、泥石流的群发性特征明显,发生危险时会危及人们的生命财产安全。崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷在空间上的分布位置如图5 所示。

图5研究区地质灾害空间分布图 Fig.5Spatial distribution map of geological hazards in the study area

3 地质灾害发育规律分析

地质灾害是在一定的环境条件下形成和发展,地形地貌复杂、地质构造发育、岩石类型多样、局部人类活动强烈,突发性地质灾害时有发生,潜在隐患稳定性差,危险性和危害性大。

3.1 地形地貌与地质灾害的关系

地形地貌与研究区地质灾害的发育有着强烈的相关性,其中地形地貌与地质灾害的相关性可以从两方面分析:宏观因素和微观因素。宏观因素为研究区的地貌,它由堆积和侵蚀作用形成,不同地貌区域的岩土性质与结构不尽相同,对地质灾害发育程度的影响也不尽相同;微观因素为研究区内坡度、坡向等,它与研究区内崩塌滑坡等地质灾害有着极大的相关性[3-9]。

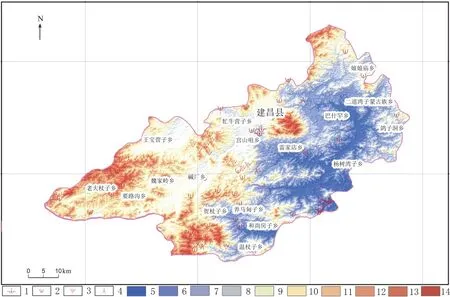

3.1.1 宏观地形地貌与地质灾害的关系

研究区地貌低山丘陵为主,大多为构造剥蚀侵蚀地形,但在一些较大分水岭地带,山势依然陡峻(图6)。东北部、北部和西部地势较高,形成一向SE 倾斜的低山丘陵地貌。本次以分水岭为界将研究区地貌划分为东部冲积低平原、剥蚀丘陵、缓隆起剥蚀低山和西部冲洪积平原、山间冲洪积谷地、山间坡洪积谷地、侵蚀剥蚀丘陵、侵蚀剥蚀低山丘陵、断块侵蚀低山、断块侵蚀中低山。利用Arcgis 软件将研究区的地貌与灾害点分布进行叠加统计,发现在东部冲积低平原有6处地质灾害点,8 处地质灾害点分布在剥蚀丘陵,6 处地质灾害点分布在缓隆起剥蚀低山,中西部8处地质灾害点分布在冲洪积平原,15 处地质灾害点分布在山间冲洪积谷地,13 处地质灾害点分布在山间坡洪积谷地,8 处地质灾害点分布在侵蚀剥蚀丘陵,8 处地质灾害点分布在侵蚀剥蚀低山丘陵,2 处地质灾害点分布在断块侵蚀低山。从图6 可以看出,这种周围高向中部和东北部迅速降低的地势,形成了该县山坡陡峭,沟谷短小而急促的地形特点,使大部分山谷呈“V”形。地质灾害点多分布于中西部剥蚀侵蚀低山丘陵及山前山间谷地。

图6研究区地貌与灾害点关系图 Fig.6Map of landforms and hazard sites in the study area

3.1.2 微观地形地貌与地质灾害的关系

斜坡的稳定性主要取决于斜坡体的形态,斜坡体的形态受高度、长度、平面结构、临空面等因素影响,这些因素决定了斜坡体内部的应力分布,决定了斜坡体的稳定性,控制了斜坡中滑坡和崩塌等地质灾害的发生[10-12]。依据野外调查数据,从坡度和坡向两个方面讨论斜坡体与地质灾害的关系。

对研究区内地质灾害点的斜坡坡度调查并利用Arcgis 对研究区地区坡度分析表明,发育地质灾害的斜坡坡度主要在0°~65°,其中0°~20°有7 处地质灾害点,主要为地面塌陷;20°~65°有43 处地质灾害点,主要为崩塌和滑坡,此段坡度主要集中在边坡陡峻边缘或顺向斜坡、松散土类较发育斜坡;65°以上有3 处地质灾害点,主要集中在基岩山区。由野外调查统计得出灾害随斜坡坡度变化而不同,崩塌和滑坡主要集中在坡度高的陡崖、陡坡边缘或顺向斜坡、松散土类较发育斜坡。坡度低的区域地面塌陷发育

坡向与地质灾害的发育有一定的相关性,坡向影响斜坡体接受日照时间的长短,影响斜坡体的日夜温差,进而影响斜坡体风化程度,对地质灾害的发育有一定的影响。斜坡坡向主要和崩塌、滑坡两种地质灾害相关,野外调查中共统计了43处滑坡和崩塌与坡向的关系,得出:在100°~200°坡向中滑坡发育,其他坡向滑坡不发育;90°~250°坡向内崩塌发育,其他坡向崩塌不发育。利用Arcgis 对研究区的坡向进行分析,得出坡向与崩塌滑坡的关系,分析得出研究区坡向90°~250°之间滑坡和崩塌发育。

3.2 地质构造与地质灾害的关系

研究区大地构造单元为中朝准地台-燕山台褶带-辽西台陷及山海关台拱。县内断裂与褶皱较发育,省内闻名的朝阳-药王庙断裂带、要路沟-锦西断裂带从本县通过(图7)。研究区共解译8 条断裂带与1 处褶皱带,分别为:要路沟-锦西断裂带、朝阳-药王庙断裂带、杨树底下断裂、汤土沟断裂、鸽子洞断裂、王宝营子断裂、黄家沟扭性断裂束、化杖子断裂和娘娘庙向斜。各断裂与地质灾害的发育都有一定的相关性[13-14]。通过野外调查和统计,断裂带及褶皱周围共发育地质灾害15 处,其中滑坡4处,崩塌9 处,地面塌陷2 处。地质灾害主要分布于要路沟-锦西断裂带及汤土沟断裂带上,近东西向路沟-锦西断裂带与北北东向的汤土沟断裂带地貌上属于侵蚀剥蚀中低山,挤压片理、劈理、构造透镜体发育,岩石破碎,受降雨冲刷剥蚀,易形成崩塌和滑坡。利用Arcgis 对研究区的断裂带进行分析,得出断裂带与地质灾害的关系图。

图7研究区地质构造与灾害点关系图 Fig.7Relationship between geological structure and hazard sites in the study area

3.3 地层岩性与地质灾害的关系

地层岩性与地质灾害的发育有极强的相关性,主要原因在于地层岩性决定了土体的力学性质,在其它地质条件相对一致的前提下,岩土体的力学稳定性就决定了坡体的稳定性。研究区分布有四大类地层,分别为:元古界长城系-青白口系、古生界寒武-奥陶系、中生界侏罗系-白垩系和第四系。利用Arcgis 对研究区的地层进行分析,得出地层与地质灾害的关系图。

寒武-奥陶系灰岩出露于东北部和东南的缓隆起的剥蚀低山。岩土体稳定性高,地质灾害不发育。侏罗系-白垩系的安山岩、玄武岩、粉砂质页岩、砂岩、砾岩在大凌河两侧沟谷及剥蚀低山丘陵中出露。岩体受断裂带和支流水系影响,地质灾害发育。野外调查中发现,研究区一半以上的地质灾害发育于侏罗系-白垩系中。元古界长城系的白云岩分布于东南部的剥蚀丘陵,受断裂和人类采矿活动的影响,该地层中地面塌陷发育。第四系的亚粘土、亚砂土、砂砾石主出露于山间谷地及河流两岸,其中大部分地层条件稳定,地质灾害不发育。

图8研究区水系与灾害点关系图 Fig.8Relationship between water system and hazard sites in the study area

3.4 水系与地质灾害的关系

河流主要表现在对河谷两侧斜坡岩土体的长期侧蚀和对坡脚的长期浸泡,增大了斜临空面,降低岩土体抗剪强度,从而诱发滑坡、崩塌地质灾害,这在大凌河两沿表现明显,利用Arcgis 分析研究区水系与灾害点关系,得出水系与灾害点关系图(图8)。从图8 中可以看处崩塌与滑坡主要分布于主要支流旁,而泥石流多发育于支流汇集处。

3.5 人类工程活动与地质灾害的关系

随着研究区社会经济的发展,人类工程活动不断加剧,引发崩塌、滑坡和地面沉降的机率也在增大。研究区人类工程活动主要表现在矿石开采、修筑公路、村庄建设等方面。人类工程活动破坏了原有岩性的稳定性,容易引发崩塌、滑坡等地质灾害,此外,矿石开采过程中的多余碎石就堆弃于沟道中,挤压过水断面,暴雨时易引发泥石流灾害。利用Arcgis 将土地规划图中的建筑用地与地质灾害点叠加分析得出人类工程活动与地质灾害点的关系图。结合本图及野外调查结果发现4 处地面塌陷分布于采矿用地,崩塌与滑坡多位于铁路公路及村庄用地。

4 结论

(1)研究区地质灾害发育,类型较多。利用ENVI5.3、Arcgis10.4 软件对高分二号数据进行预处理,主要采用人机交互的方式,建立1:5 万地质灾害详查遥感解译标志,初步解译出地质灾害隐患点104 个,后经野外实地验证,最终解译出灾害点75 个。其中地面塌陷6 个,崩塌37 个,泥石流25 个,滑坡7 个。

(2)通过对研究区内已圈定的崩塌、泥石流、地面塌陷、滑坡灾害面积进行统计并投图,基本上查清了该区内的地质灾害规模及空间分布特征。

(3)结合研究区区域地质特征,利Arcgis10.4空间分析功能,对遥感解译地质灾害点与地貌、坡度、坡向、构造、水系及人类工程活动等因子进行叠加分析,进一步提高了地质灾害调查的效率和精度,总结了地质灾害发育规律,为该县地质灾害详细调查和预防工作提供翔实可靠的基础数据。