渤海海域庙西南洼陷走滑构造特征及其对油气成藏的控制作用

赵 野,杨海风,黄 振,赵弟江,王 航

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300452)

郯庐断裂带是中国东部地区发育的一条巨型线性构造带,在其沿线发育松辽盆地、渤海湾盆地等多个含油气盆地,其构造演化对盆地的油气聚集成藏具有重要影响[1-2]。渤海海域内郯庐断裂带的发育、发展、断裂形式以及几何形态具有分段特征[3-4],其南部莱州湾段对庙西南洼陷及莱州湾凹陷的形成和演化的控制作用明显[5]。众多学者对郯庐断裂带渤海海域内辽东湾段的走滑增压控圈[6-9]、走滑控藏特征[10-11]方面均有深入系统地研究,但在庙西南洼陷由于受三维地震资料条件限制,鲜见针对郯庐断裂带控制洼陷形成、演化方面的研究。笔者利用研究区最新采集的三维地震资料,结合新近钻、测井资料和分析化验资料,应用方差切片等技术对洼陷区走滑断裂带的断裂组合特征、洼陷形成演化规律进行研究,并针对走滑断裂控圈、控烃、控储、控运、控藏等方面展开分析,取得的认识对庙西南洼陷及其围区油气田的发现具有指导意义。

1 区域地质概况

庙西南洼陷位于渤海南部海域,是在元古界-中生界(局部发育中生界)基底之上发育的NNE走向的新生代盆缘洼陷[12-16]。其东部紧邻胶辽隆起,西北部为渤南低凸起,西部及南部与黄河口东洼、莱州湾东北洼相通,北部为庙西南凸起(图1);洼陷包括南、北2个次级洼陷[17],总面积近1 200 km2。郯庐断裂莱州湾段由北向南穿过庙西南洼陷,将其分割成东、西两部分,自西向东划分为西支走滑带、中央隆起带、东支走滑带。庙西南洼陷发育古近系和新近系2个构造层;其中,古近纪为裂陷演化阶段,发育扇三角洲-辫状河三角洲砂砾岩和湖相泥岩;新近纪为拗陷演化阶段,发育河流相和浅水三角洲沉积[18]。

图1 庙西南洼陷区域构造位置Fig.1 Regional location of Miaoxinan Sag

2 走滑构造特征及洼陷构造演化特征

2.1 走滑构造特征

最新采集的大连片三维地震资料显示,庙西南洼陷发育东、西2条走滑断裂。结合三维可视化及方差切片等技术,对研究区走滑断裂体系进行精细解释。分析地震反射时间分别为2 100和1 500 ms(近似代表深、浅层)的方差切片(图2)发现,东、西2支走滑断裂总体呈NNE走向贯穿庙西南洼陷。在深层方差切片上,中央隆起带走滑特征明显,东、西支走滑断裂之间伴生NEE向走滑调节断裂;浅层方差切片上中央隆起带走滑断裂消失,与走滑断裂相伴生的一系列NEE走向雁列状排列的调节断裂发育。此外,浅层东支走滑断裂北部具有帚状排列特征,南部具有右旋左阶排列特征,东支走滑断裂的单条断裂延伸长度短于西支走滑断裂,且局部可见压扭弯曲特征。西支走滑断裂为近SN走向贯穿式走滑断裂,延伸长度较长,演化程度较高。浅层西支走滑断裂两侧的调节断裂数量较深层明显增多,沿断裂走向弯曲特征也更为明显。

从过庙西南洼陷NW—SE方向地震剖面(图3)可以看出,东、西支走滑断裂垂向上贯穿古近系断陷构造层和新近系拗陷构造层。其中,东支走滑断裂具有早期伸展、晚期走滑特征,古近纪孔店组—沙四段沉积时期具有伸展特征,控制孔店组—沙四段局部的沉积充填,新近纪受强烈右旋走滑活动影响,浅层地层压扭变形特征明显。西支走滑断裂的形成受前古近系基底NEE走向先存断裂及走滑断裂多期活动控制,剖面上西支走滑断裂与其调节断裂在不同反射界面上形成多期花状构造,表现为“花上开花”的特点,其“花瓣”断裂顶部端点消失位置可指示走滑变形时期。此外,中央隆起带早期发育具有伸展性质的走滑断裂,且古近纪早期的断距较大,对沉积具有一定的控制作用,断裂活动时间较短,终止于东营组沉积早期。

从过庙西南洼陷南、北次洼地震剖面(图4)可以看出,剖面上以东支走滑断裂为界,将南次洼与北次洼分隔。南次洼东、西支走滑断裂之间发育一系列走滑调节断裂,该类断裂深切基底,晚期活动性强,而北次洼走滑调节断裂不发育。古近纪不同时期南、北次洼地层厚度变化明显,反映庙西南洼陷沉积中心发生过多次迁移。此外,南次洼南部斜坡带(东、西支走滑断裂之间)存在强振幅火山岩发育区,指示该区域在东营组—馆陶组沉积时期经历过多期火山活动。

图2 庙西南洼陷深、浅层方差切片Fig.2 Variance slices of deep(left)and shallow(right)layers in Miaoxinan Sag

图3 过庙西南洼陷NW—SE方向地震剖面Fig.3 Seismic section from northwest to southeast in Miaoxinan Sag

2.2 洼陷构造演化特征

图4 过庙西南洼陷南、北次洼地震剖面Fig.4 Seismic section through south and north subsags of Miaoxinan Sag

庙西南洼陷处于双支走滑应力场活动带内,受伸展、走滑双重力学性质影响,具有断陷早期伸展和拗陷晚期强烈走滑叠加改造的特征。结合精细构造解释结果及古近纪不同时期洼陷沉积中心的迁移特征,将庙西南洼陷构造演化划分为5个阶段:①中生代至新生代始新世早期,受西太平洋板块俯冲、印度洋板块碰撞等周缘板块运动影响,渤海湾盆地基底深大断裂形成,成为后期走滑形变的先存断裂。②自古新世开始,上地幔上隆导致地壳引张破裂,凸起边界早期先存断裂在局部开始发生裂陷,庙西南洼陷形成南、北2个彼此分隔的沉积中心,此时的中央隆起带初具形态,其两侧早期伸展断裂控制局部沉积充填,东支走滑先存断裂伸展特征明显,控制局部地层的沉积厚度(图5a)。在孔店组沉积末期和沙四段沉积末期,洼陷东部胶辽隆起均有不同程度隆升,导致先期沉积地层遭受不同程度剥蚀。受胶辽隆起构造隆升作用影响,此后庙西南洼陷沉积中心逐渐向西南方向迁移。③中始新世,渤海湾盆地SN向伸展达到高峰期,并伴随郯庐断裂带右行走滑活动开始,渤海湾盆地进入走滑拉分演化时期[18]。庙西南洼陷东部受胶辽隆起隆升作用的影响,沉积中心继续向西南迁移,与洼陷西侧黄河口东洼、南部莱州湾东北洼形成统一的洼陷格局(图5b)。同时,庙西南洼陷南次洼受EW走向伸展断裂与NNE走向走滑断裂共同控制,使得2组断裂交汇区可容纳空间持续增大,导致南次洼交汇区长期处于欠补偿沉积状态,最终演化成为庙西南洼陷的沉积沉降中心。至沙三段沉积末期,渤海湾盆地大规模隆升遭受剥蚀,洼陷东部胶辽隆起区沙三段剥蚀殆尽。晚始新世沙二段—沙一段沉积时期洼陷进入短暂的拗陷阶段,构造活动较为稳定,湖盆变得开阔(图5c)。④渐新世以来,渤海湾盆地经历强烈右旋走滑拉分作用,盆地在伸展-张扭断裂系统之上进一步叠加右旋走滑断裂形变作用,最终奠定了庙西南洼陷NNE走向狭长条带状洼陷的格局(图5d)。在东营组沉积时期,洼陷经历了完整的上升—下降沉积旋回,南次洼沉积中心最终统一,洼陷总体上接受了巨厚的泥岩盖层沉积。此后,渤海湾盆地开始由断陷阶段转为拗陷阶段,盆地整体抬升,遭受大面积剥蚀。⑤新近纪以来,渤海湾盆地整体处于拗陷期,湖盆逐渐萎缩消亡,湖盆范围受湖平面升降变化影响,发育河流相及浅水三角洲相沉积,地层厚度总体变化较小。新构造运动(距今5.1 Ma)以来,区域性地幔热活动引发的盆地伸展作用减弱,NEE走向郯庐断裂带走滑活动逐渐增强,与走滑断裂相伴生的派生调节断裂大量发育。

3 走滑构造对油气成藏的控制作用

3.1 控制圈闭形成及分布

新生代以来庙西南洼陷受早期伸展断裂拉伸、多期构造隆升、晚期走滑断裂的强烈改造,于前古近系先存断裂基础上形成一系列走滑断裂,依附于走滑断裂形成一系列具有压扭性质的断块、断背斜圈闭群(图6)。受东、西支走滑断裂特征差异的影响,不同构造带的圈闭成因及类型具有较大差异。其中,东支走滑断裂带发育帚状排列的走滑断裂,断裂早期伸展、晚期压扭形变特征明显,走滑断裂增弯段及“右行左阶”叠覆区形成了一系列大型断背斜、断块圈闭群。例如洼陷南部的龙口31-C构造区形成于胶辽隆起向南次洼延伸的倾末端背景之上,构造位于双支走滑叠覆区,晚期走滑调节断裂与走滑断裂配置,形成深、浅层继承性发育的断背斜圈闭。洼陷区龙口31-B构造位于走滑增压转换带内,为依附于东支走滑断裂发育的“右行左阶”断块圈闭。东支走滑断裂北部蓬莱25-A构造区处于走滑叠覆区内,古近系遭受多期挤压抬升剥蚀,新构造运动以来强烈右旋挤压走滑作用,导致该区浅层发育大型断背斜圈闭。西支走滑断裂东、西侧地层产状及圈闭特征差异明显;其中,走滑断裂西侧的蓬莱31构造区为走滑断裂与其调节断裂共同作用控制形成的“牙刷状”断块圈闭群,走滑断裂北部蓬莱25西构造区古近系发育压扭性质断块、断背斜构造圈闭群。此外,南次洼中央构造脊之上深层发育受早期(具有走滑性质)断裂控制的龙口31-A断块、断背斜圈闭,该构造区紧邻洼陷中心,上覆盖层厚度大,保存条件优越。

图5 庙西南洼陷古近纪不同时期沉积厚度Fig.5 Sedimentary thickness map of Paleogene in different sedimentary periods in Miaoxinan Sag

图6 庙西南洼陷深、浅层圈闭分布Fig.6 Distribution of shallow and deep traps in Miaoxinan Sag

3.2 控制中深层沉积体系分布

走滑断裂对庙西南洼陷古近系沉积体系分布的控制作用主要表现在2个方面。一方面,走滑断裂活动造成庙西南洼陷周缘物源区岩石发生破裂,形成大量碎屑物质,后经水系冲刷搬运至洼陷区沉积。以东支走滑断裂为例,该断裂为早期先存走滑断裂,在古新世具有伸展断裂性质,对断裂下降盘小型扇三角洲沉积体的楔形充填控制作用明显。另一方面,走滑断裂活动除了触发、提供物源供给以外,与庙西南洼陷东南构造斜坡背景配置构成断裂斜坡或负向沟谷地貌单元,为碎屑物质向洼陷内搬运提供通道。以东支走滑断裂为例,始新世末期—渐新世早期洼陷东南方向长期继承性发育大型沟谷搬运通道,来自胶辽隆起方向的辫状河三角洲通过走滑断裂与洼陷东南斜坡负向地貌单元耦合向南次洼搬运碎屑物质,使得中央构造脊之上沙二段底部发育一套厚层辫状河三角洲沉积(图7);龙口31-A钻井揭示该套储层岩性为含砾中砂岩,砾石成分以石英为主,粒径为2~3 mm,分选程度中等;同时,井-震标定结果表明,该套储层在地震剖面上具有低频强振幅反射特征,应用均方根振幅属性辅助判断物源供给方向来自于洼陷东南胶辽隆起区。

3.3 控制烃源岩发育及分布

郯庐断裂在古近纪的活动控制了盆地洼陷的形成和充填,走滑断裂活动也控制了洼陷沙三段主力烃源岩的分布和演化[1-2,19]。沙三段沉积时期南次洼成为庙西南洼陷主沉积中心的原因,一方面是由于洼陷东部盆缘胶辽隆起的隆升导致洼陷沉积中心向西南迁移,另一方面南次洼位于西支走滑断裂与莱北低凸起北侧边界断裂交汇区,受2组断裂活动控制,使得该区可容纳空间持续增大,长期处于欠补偿沉积状态,以接受低能富泥沉积为主。地震剖面上该区沙三段具有中强振幅平行连续反射特征,沉积厚度最大可达800 m。

此外,前人研究成果[20-21]表明,受渤海湾盆地东南缘岩石圈减薄、地幔上涌、与郯庐断裂带强烈走滑活动相伴生的火山喷发、火山岩体侵入等因素影响,庙西南洼陷围区大地热流值升高,平均地温梯度为36.0 ℃/km,远高于渤海海域的平均地温梯度(28.2 ℃/km),高热能高地温梯度有利于烃源岩的快速演化。

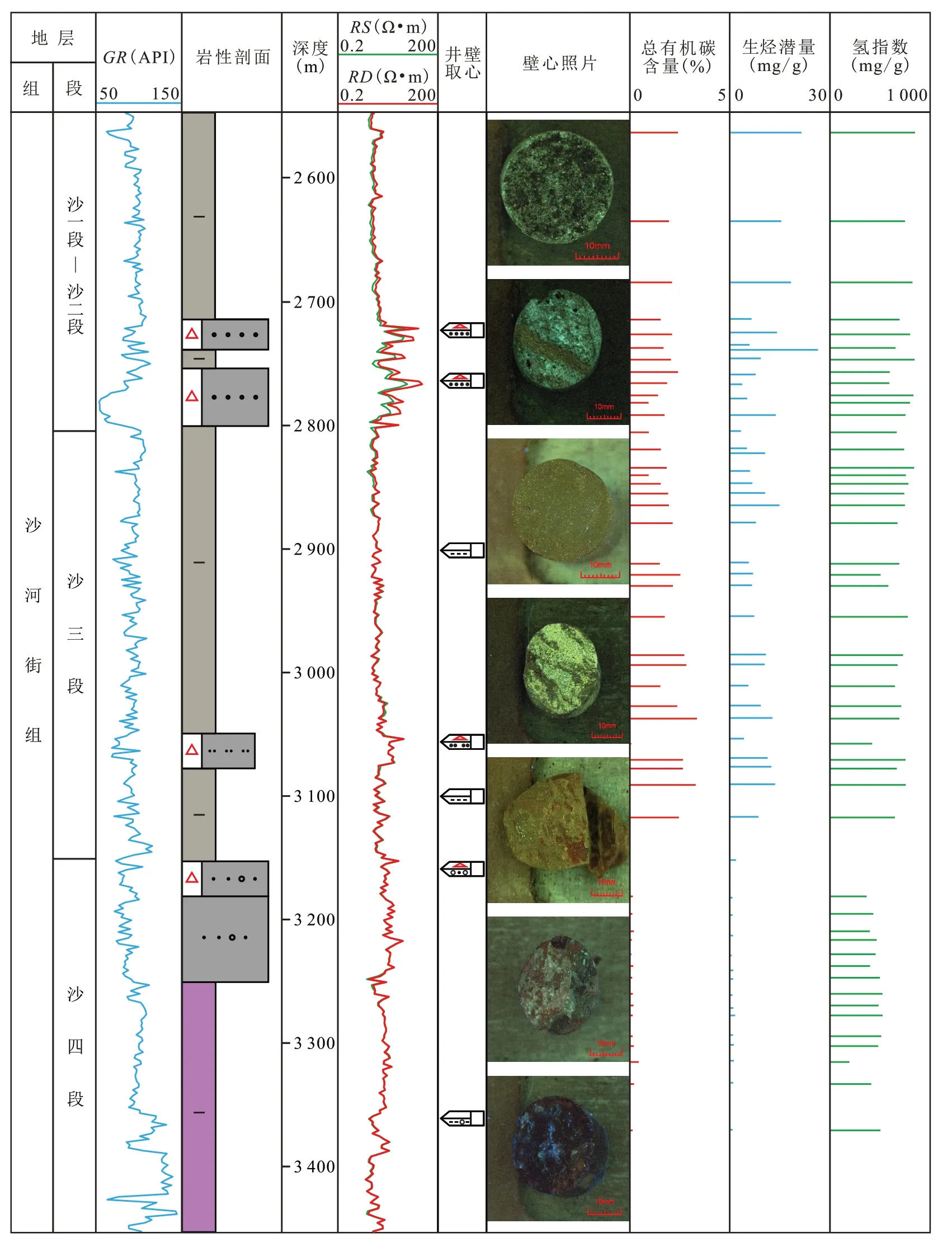

图7 龙口31-A井沙河街组岩性及地球化学参数对比剖面Fig.7 Comparative profile of lithology and geochemical parameters of Shahejie Formation in Well LK31-A

南次洼龙口31-A钻井揭示沙三段岩性为灰褐色泥岩夹薄层粉砂岩、泥岩,其质地较纯,微咸水-半咸水藻类化石大量发育,渤海藻属、副渤海藻属富集,反映为湿润气候下的深水低能水体环境,为半深湖-深湖相沉积。地化分析结果表明,庙西南洼陷沙三段录井泥岩样品的总有机碳含量(TOC)为0.07%~3.73%,平均为2.07%;生烃潜量(S1+S2)为5.39~27.89 mg/g,平均为15.72 mg/g;总烃含量为1 039.56~3 845.16 μg/g,平均为2 235.95 μg/g;氯仿沥青“A”含量为0.205 6%~0.531 9%,平均为0.325 3%;氢指数(HI)为421~874 mg/g,平均为708 mg/g,有机质类型为Ⅰ—Ⅱ1型(图7)。综合各项地化参数,庙西南洼陷沙三段烃源岩有机质丰度高、类型好、生烃潜力大,为好-很好烃源岩(图8)。有机质转化系数((S1+S2)/TOC)分析结果显示,庙西南洼陷的排烃门限在2 250 m,对应镜质组反射率(Ro)为0.6%,有效烃源岩主要分布于南次洼,其排烃门限深度明显浅于渤海湾盆地其他洼陷,这与郯庐断裂带造成的高地温场加速烃源岩的热演化过程有关,庙西南洼陷走滑断裂强烈改造-高地温-咸化湖盆背景确实有利于烃源岩早生早排[22-24]。

图8 庙西南洼陷烃源岩成熟度及类型Fig.8 Maturity and types of source rocks in Miaoxinan Sag

4 油气成藏模式

根据庙西南洼陷围区勘探实践经验,总结出2种类型油气成藏模式,即以渤中36-A构造区为代表的远源汇聚型油气成藏模式,以及洼陷区蓬莱31-B构造区和洼中隆起区龙口31-A构造区为代表的近源垂向贯通型油气成藏模式(图9)。

4.1 远源汇聚型油气成藏模式

庙西南洼陷西北、东南方向继承性发育向洼陷中心延伸的构造脊。西北方向渤中36构造脊之上发育大型富砂沉积体,通过区域不整合面或断裂构成的空间渗透性脊状地质体与烃源岩间接接触,油气大规模通过脊状地质体远距离向构造高部位汇聚,再经由切至构造脊高部位断裂的调节分配,最终于浅层馆陶组、明化镇组下段断块圈闭聚集成藏。黄河口东洼北部陡坡带已发现的渤中36-A油田即属于该种油气成藏模式。

4.2 近源垂向贯通型油气成藏模式

庙西南洼陷沙三段烃源岩生成的油气在晚期走滑拉分活动触发下,通过早期断裂就近向中央隆起区运移,受上覆巨厚东营组泥岩盖层有效遮挡,最终于龙口31-A沙二段辫状河三角洲储层内近距离聚集成藏。此外,位于西支走滑断裂左侧的蓬莱31-B构造处于强烈走滑调节区,走滑调节断裂深切洼陷中心烃源岩,同时由于该区域上覆泥岩盖层厚度薄、封盖能力差,与走滑断裂相伴生的调节断裂断距大且长期活动,深层生成的油气通过断裂发生向上垂向输导,最终运移至浅层馆陶组和明下段“牙刷状”断块圈闭聚集成藏。

图9 庙西南洼陷油气成藏模式Fig9 Hydrocarbon accumulation mode in Miaoxinan Sag

5 结论

庙西南洼陷为走滑断裂强烈改造型盆缘洼陷,自新生代以来在走滑活动主导下的伸展、构造隆升活动控制着洼陷的充填演化,对洼陷内油气成藏条件具有控制作用。庙西南洼陷走滑断裂分为东、西2支,走滑断裂增弯段、叠覆区及中央隆起带发育一系列大型断块、断背斜圈闭群。不同沉积时期的走滑断裂活动控制着洼陷内构造圈闭的形成、优质烃源岩的发育以及古近系有利辫状河三角洲沉积体系的展布。走滑断裂及其调节断裂与烃源岩、构造脊配置,可形成远源汇聚型和近源垂向贯通型油气成藏模式。研究成果指导了庙西南洼陷及其围区多个油气田的发现。

——以渤海湾盆地沾化凹陷三合村洼陷为例