还我头来

罗青

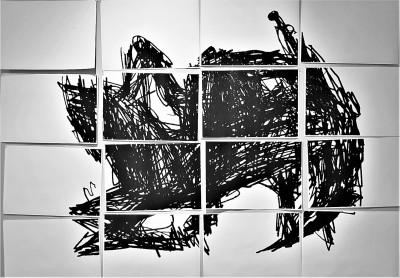

黄华成创作的大幅素描《还我头来》,画中无头骑士,跨着跛脚马,挥着大关刀,似乎在无声呐喊。 作者供图

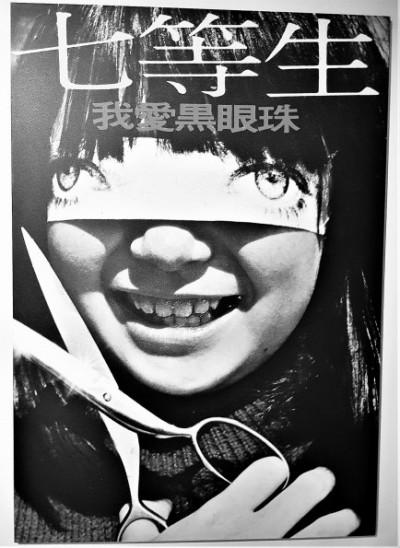

1976年黄华成用摆拍摄影为前卫小说家七等生的《我爱黑眼珠》所设计的封面。

黄华成(1935-1996)过世后二十五年,人们终于认识到他在当代中国艺术理念与技巧上的突破与贡献,开始兴奋地发现他“似乎失败”的人生,走近他“不像成品”的创作,并试图理解他“天马行地”的美学。

从今年5月新冠疫情(Covid-19pandemic)在台岛退烧开始,台北市立美术馆(也就是“北美馆”)以顶层三楼的完整空间,推出长达半年的黄华成回顾展,把他从台湾师范大学美术系到去世前的所有作品:早期绘画、文字拼贴、观念艺术、装置艺术、实验电影、人像素描、封面设计、刊头设计、插图海报、舞台演出及剧本、小说、评论、摄影……做了一次系统的实物原件展出或情境复制再现,吸引了无数粉丝,踊跃参观膜拜。

于过世前三个月,黄华成曾为自己在台大校友会馆办过一个简单的“告别展”,借用素描无头骑士、跛脚竹马,心有不甘地模仿关羽,无声大喊:“还我头来”。

当天到场的,都是多年老友,大家依依不舍,自然而然,兴起想要在北美馆,为他及时策划回顾展“黄华成大句点”的念头,检视他一生所有作品,并在展场地板上,贴满世界名画,任人踩踏,让他继续嘲讽这个容不下他的世界。自然而然,当时的北美馆也以“档期已满”为由,婉拒了此一提案。

“黄华成生前死后的落魄和寂寞”惹得爱护他的人看在眼里,无不悻悻然撇嘴道:“这表示台湾或许尚且不配拥有这么一个了不起的天才。”

三个月后,诗人画家楚戈在黄华成的公祭仪式上感慨道:他“永远不满足,永远不成功。他颠覆传统、嘲讽权威、把不成功当作成功,这就是他最大的成功”。

因此,今年北美馆的回顾展,取名:“未完成・黄华成”,可谓浑然天成。

北美馆三楼入口一开始,展出他在台湾师范大学美术系(1954-1958)受教于溥心畬、黄君璧、廖继春、马白水、袁枢真、孙多慈时,所作的墨彩画、油彩画及水彩画,虽然目前只找到了三件,但才华洋溢,水平整齐,十分醒目。不过当时,他已开始对美术系独尊“绘画”的传统,表示怀疑排斥,尤其是对当年不可一世强调封闭单一的墨彩抽象与油彩抽象,十分不以为然。果然,毕业后,他走上了一条完全独行的道路,想象力充沛,创造力奇妙,三级连跳,绝尘而去。他的学长,搞墨彩抽象的刘国松,他的同学,搞油彩抽象的庄喆,都张目结舌,瞠乎其后,无法望其项背。

“睡眠不足,固然是一种坏习惯,早起也是!”1958年夏毕业入伍任少尉排长的他,在一年单调的行伍生活中,写信对学弟描画自己退伍后灿烂的野心:我要“自编自导自演,可能的话,自己当摄影指导”。确定了他日后走上多元艺术表现的道路。

1959年秋,黄华成被师大分发到国民中学,依约教了两年美术劳作课,便辞职考入许炳棠、萧同兹共同创立后来有“广告大学”美誉的国华广告公司。进了广告界,他意外发现,创意设计才是“现代艺术的起点”,公司求“奇”若渴,所有匪夷所思的鬼点子,都可尽情发挥,而且薪水丰厚,不必像所谓的“现代艺术家”那样,日以继夜,苦守寒窑。

1962年,他举办台湾第一场美术设计展《黑白展》,吸引了八千多人参观,非常成功。“黑白”在闽南语中,是“瞎搞胡搞”的意思。

“在‘新潮派已经成为一种‘唇膏,人人把它涂在嘴上的今天,我绝不希望别人认为我‘新。”黄华成自制地省思道,“混珠的鱼目太多了。”(《写在黑白展之前:一些不得不说的话》)同年,台湾第一家电视公司成立,黄华成如愿以偿,顺利转入台视节目部美工组,当起了高薪美术指导,一干就是五年。一次,台视播出特别节目为蒋介石祝寿,美工组负责编写字幕卡,竟把八仙之一的“何仙姑”,写成了台北风月场上名交际花“何秀子”,惨遭记大过一次,考绩降为丙等。于是他只好变换各种笔名,开始认真写小说、编剧本、写影评、撰杂记、画插画、搞摄影……五花八门,无所不玩。

黄华成第一次真正大展身手十八般武艺尽出的时间,是1964年底他二十九岁那年,因台视同事摄影记者庄灵的介绍,加入以邱刚健(1940-2013)为首的《剧场》季刊同仁杂志,为不支薪的兼职美术编辑。

所谓“同仁杂志”就是由志同道合的一群“脑残”,为了理想,自掏腰包,自编自写,最后四处分发或分送的出版品或废纸堆。刊物的共同特色是不设稿酬,印刷自付,亏本定价,搬运自理;而其同仁共同的特色有三:一是勇于出版,怯于推销;一直到眼前堆积如山的心血,堵到塞到门都无法开时,才壮起胆子,厚起脸皮,捧着刊物,在月初出门,四处拜托,兜售寄售;到了月底,却又踌躇不前,不好意思前去结账收账。二是每个同仁,都必须一人兼饰两角以上,冠上数种化名,撰写各种文章,以免编辑部断炊。三是创刊号出版后,接下来每一期,都可能是停刊号。

庄灵与黄华成一样,是一个不务正业之徒。他毕业于中兴大学森林系,却酷爱摄影、前卫剧场及实验电影。他父亲是鼎鼎大名的故宫博物院副院长、瘦金体书法家庄严,大哥是著名艺术史家庄申,二哥是斯坦福大学教授、著名作家,三哥是“五月画会”的油彩抽象大将。他叛尽家学,独自走入了摄影之路,自然也就结交上了黄华成。

《剧场》季刊从1965年1月1日创刊到1968年停刊,总共出版了九期,成了黄华成的丰收三年,对台湾的荒谬剧场、实验电影、装置艺术、海报设计、书封设计、刊头排版、插图构思,产生了深远的影响。

两百页的《剧场》创刊号,没有发刊词,也没有编辑后记,有的是中译及评论法国荒谬剧作家尤奈斯库(Eugène Ionesco,1909-1994)的《椅子》(The Chairs,1952)、约安・纪涅(Jean Genet,1910-1986)的《使女》(Les Bonnes,1946),还有亚兰 ・ 雷内(Alain Resnais,1922-2014)的《广岛之恋》(Hiroshima Mon Amour,1959)电影剧本,穿插同仁写的各类影剧随笔,最后以巫品雨编译的《当代一百位导演》压卷,反思中国导演为何不如日本、南韩、印度,榜上无名。

一次推出三个专辑,不计成本,一期一口气刊完的《剧场》处女作,把陷入“白色恐怖年代”大闹饥荒的读者,撑破了肚子,刺激出二十年后在国际影展大放异彩的几位导演,如侯孝贤的《悲情城市》(1989年威尼斯影展金狮奖)及李安的《喜宴》(1993年奥斯卡提名)与《饮食男女》(1994年奥斯卡提名)。

我那时正在辅仁大学英语系一年级闲晃,因为喜欢《剧场》封面的书法,姑且买一本试看。不料,才翻了两页,便狼吞虎咽起来,刚读到一半,就被人抢走,只好摸黑跑上总图书馆七楼,找出尤奈斯库的英文本,一连数夜,读完了《秃头歌女》(1950)与《犀牛》(1959),大受启发,从此画风、书风、诗风、文风为之一变。

《剧场》的封面,在当时可谓独树一帜。邱刚健一伙都是板桥艺专戏剧理论大家姚一苇的学生,而艺专校长、书法名家张隆延,则是庄严先生的书画老友。因此,庄灵趁父执辈雅聚之时,向隆老讨得“剧场”两个雄健开张的汉隶,交给黄华成设计封面。

黄华成用硃标红印出“剧场”二字,在其下放置竖排两行巨大又重叠 的英文字母:UPSTAIRS,DOWNSTAIRS,右高左低,一正一反,然后在其间,半插一横行EVEN。EVEN之上,印了两行黑粗小字THEATRE QUARTER-LY。封底把THEATRE QUAR-TERLY用大号英文字母由右至左,上下相互颠倒,排列在一起,成为彼此不相干的倒影。老旧打字机打出来的大写字母,油墨微涨,放大之后,居然有吴昌硕篆书笔意,英文的“U”与中文“劇”中的“豕”,不动声色的轻轻挂了一个钩,成了一幅集古今中外文字符号的拼贴画。

弄完封面,他意犹未尽,继续用中文符号,在内页文章的刊头上,大耍花招。例如邱欢喜(邱刚健)翻译迪克·希金斯(DickHiggins,1938-1998)的《美国小姐或婊子》,便被他用几个大大的汉字与小小的英文,围着一个大黑方块,忽大忽小,错乱颠倒,排列成一组文字图形。逼着读者,非多花上几秒钟,才能把标题看懂。

他设计刊头文字的手法,花样繁多,例如《楚浮说从前我跟高达怎么怎么来着》《夜》《没有死尸的战场:好莱坞战争电影中爱国主义的真相》……都是佳作。接下来,他一不做二不休,放弃了手绘形象,把内页插画,也直接用中文符号及部首来组合表现。

大家都知道,黄华成是人物速写高手,他的世界名导演一百头像与上世纪五六十年代台港影星画像,都是以粗简大笔所画的传神杰作,与当时以细笔传神著名的李灵伽(1920-1979),可谓一时瑜亮,相互争辉。

现在他居然大胆狠心,舍弃以绘画“图解”文字,改以文字“字解”文字,正好应了《诗经・豳风・伐柯》:“伐柯伐柯,取则不远”的古训,实在别开生面,令人眼睛为之一亮。例如《女》,就是从女字旁的字汇里,选出与文章内容相关的单字,用方正大标宋体,颠三倒四,排满整页,创造出一种若即若离、解与不解、似有还无、平中见奇、俗中含雅又神秘莫名的印象,产生了奇妙如咒语般的魔幻效果,跌破所有插画家的眼镜。

如果说《女》是由古典文字的理路,直接跳入后现代的即兴拼贴,那他更进一步的作品《疏离》,就是彻底后现代式的后设篇章了。《疏离》(1966)本是邱刚健二十五岁时的处女作,一部讨论宗教与性的前卫实验电影,其中因有暗示男子手淫的画面,遭到天主教神父的反对,一直没有公开放映,成了当年大家竞相耳语“前卫得一蹋糊涂”的传奇之作,轰动一时。2019年,也就是五十二年后,方得缘在台湾国际纪录片影展中公开亮相。

短短七分钟的《疏离》,模仿默片手法,分为五段,每段以一句开场,分别为“他:看着你,你就是我的神”“他:可爱的太阳。可爱的,我阿爸父神的精液”“他:来,上帝,来”“他:我要飞到我父神那里,谁把我拖下来呢”“我:诸神”。片中出现的影像,如手捏毛虫、人力车爬坡之类的,与片头题辞的关系,若有似无。

而黄华成印刷文本式的《疏离》,则完全是一种对影片图像的文字后设,全文只有“上帝。他说。”(或“他说。上帝。他说。”“上帝。他说。上帝。”) 四个字,密密麻麻地重复印了八页之多。这梦呓似的八页文本,似乎是影片的海报、广告,又像是影片的评论、解说,说白了,简直就是影片的文字翻译或是影片文字版的再演出。

文本版的《疏离》在《剧场》发表后,并没有引起什么反响,也许大家都被黄华成撒泼打滚的文字花招,搞蒙弄晕了,瞠目结舌之余,无法反应。只有青年摄影家张照堂好奇地问:“那时候印刷,得用铅字一个字一个字捡的,哪家印刷厂找得到这么多‘上帝? 如果当时这些铅字都保留下来,或许可以办出很厉害的展览。”

不过,吉人自有天相,敢与黄华成配合的,是福元印刷厂老板黄荷生(1938-),他是大诗人纪弦的学生,也是“现代派”大将之一,对这个师大美术系来的文字流氓,以及他各种无厘头的要求,总是特别宽容,而且还欣然全力免费配合。其结果就是这篇文化圈中第一件后现代式后设平面文字符号装置作品。

二十多年后,有许多号称先锋的当代艺术家,不论有无受到黄华成的启发,也在技术层面,效颦搞起了错乱重组中国文字及部首的艺术尝试。他们或用雕版印刷,或用毛笔书写,或以石板凿刻,在手法上,喜欢以尺寸巨大数量繁多取胜,只会夸张强调表面视觉的震撼,而无能力深耕内容思想的深度,其根本动机,大致不出争取国外参展曝光的机会。

然而仔细考察起来,这些大而无当的愚蠢臃肿产品,远远不如黄华成小巧尖锐如匕首的实验,来得发人深省:因为他的创意,是针对日常生活真诚有感而发;他的手法,是面对身边友朋力求简便为要。作品只求在精神上,达到破坏性的建设,突破性的探索,其最终目的是企图刺激唤醒社会大众,深切自我反省一切。至于作品尺寸是大是小,材料精良与否,已无关紧要,不足挂齿。如此看来,原籍广东中山县的黄华成,在革命精神上,与他的乡先辈中山先生(1866-1925),十分相似。

因此,黄华成的野心,并不局限在纯艺术的领域,他甚至妄想自己能“介入每一行业,替他们作改革计划”。

果然,从不写诗的他,在1966年,就顺理成章地介入了第一届也是最后一届的“现代诗展”。展览由官方青年救国团的机关杂志《幼狮文艺》与民间同仁刊物《现代文学》《笠》《剧场》联合主办。一大早,一行人就心怀壮志,出征到最繁华的西门町市中心,准备大干一场,布置了半天,还没开展,就立刻遭到警察驱离。无奈,只好撤回到台湾大学纪念傅斯年的傅钟下,准备坚守,又遭到校警无情的驱赶。最后,不得已,窜逃至台大活动中心旁工地废墟之上,在荒烟漫草中,七弄八弄,展了不到半个下午,天就黑了。

好在他们这一伙人中,有好几个摄影家,留下了相当完整的影像纪录,已供后人按图复原。其中最有名的,就是黄华成与邱刚健合作的《洗手》,几乎成了这次展览的代表作。1999年,也就是黄华成过世三年后,纽约皇后区美术馆(Queens Museum)举办“全球观念艺术回顾展:原点”(Global Conceptualism:Points of Ori-gin,1950s-1980s)黄华成的《洗手》,应邀以复制的方式参展,获得观众好评。然而真正探讨评论此一作品的文字,至今尚未出现。

其实,《洗手》并非黄华成最好的现成物装置作品。以装置艺术而言,《洗手》的亲和力非常高,显示黄华成天马行“地”的想象力,总是非常接地气地与生活联系在一起。在房间里,临时以一把靠背椅,放置圆形洗脸水盆及毛巾,是当年设备简陋的住房常态。当椅子、水盆、毛巾,脱离惯常语境,来到不相干的野外,而椅背上的毛巾,被邱刚健的一首现代诗取代,类似杜尚(Henri-Robert-Marcel Du-champ,1887-1968)《喷泉》(小便斗1917)的艺术效果,便出现了。

比起只能静观的《喷泉》,黄华成《洗手》增加了观众参与的机会。理想的状况是,观者弯腰低头,趁阅读贴在椅背上的新诗之便,一面涤净内在心灵,一面盥洗外在双手。但实际最能吸引观众的,却是深色方椅与洁白圆盆的亮丽对照,以及从对照中唤起的美感经验。无论中外,真能参与边读边洗的观众,似乎绝无仅有。

黄华成真正擅长的艺术表现,还是在荒谬剧场、实验电影及封面设计上。“好的封面设计是这本书的第一次书评”,黄华成信心满满地无声宣布。从1970年代开始,因为经济原因,他开始抱着封面设计“是艺术创作也是时代评论”的态度,为蓬勃的出版业,大量设计书封。其中以1976年他为前卫小说家七等生的《我爱黑眼珠》(1967)一书所作的尝试,最为有名,开启了以摆拍摄影为书封的风气,成了经典之作。

这幅作品,是他临时起意,抓来庄灵的女儿作模特儿,剪一张纸条,画上两只眼睛,蒙在她笑盈盈的小脸上,并让她举着闪亮的剪刀,往脸颊长发边轻靠,形成一幅天真无邪、阳光灿烂又危险无知、诡异叵测的摆拍。此一封面与七等生小说的内容,形成了似相关又不相关的“兴游”式平行并列,强烈暗示当时台湾在经济起飞同时,即将睁开双眼,从事环保及政治变革的朦胧愿景。此次北美馆选展了他一百多本封面设计,其中有不少值得细论的创作。

展览最后,出现了当年他自我举办“告别展”的拼凑式大幅素描:“还我头来”。只见画中无头骑士,跨着跛脚马,挥着大关刀,奋力挣扎而起,似乎在无声地吶喊。而依照当年资料复原的立体跛脚竹马,静静立在一旁。

此一无声喊叫的回音,终于在二十五年后,清晰有力地传了回来。大家走进展场,也就走入黄华成久久失落的头颅,一点一滴,回顾了他的过去,更一鳞半爪,预见了我们的未来。