竞争合规的理论阐释与中国方案*

方 翔

(上海交通大学凯原法学院,上海200030)

一、问题背景与导出

当前,我国发展已进入新时代,经济由高速增长转向高质量发展特征更加凸显。习近平同志深刻指出,建设现代化经济体系的重要内容之一,就是要加快形成企业自主经营公平竞争、消费者自由选择自主消费、商品和要素自由流动平等交换的现代市场体系。①习近平同志在2018年1月30日中央政治局就建设现代化经济体系进行第三次集体学习时的讲话。这就需要更加充分地发挥市场竞争机制的作用,完善统一开放、竞争有序的市场体系。2018 年12 月,中央经济工作会议明确指出要不断强化竞争政策基础性地位,创造更加公平竞争的制度环境。作为竞争政策实现的重要路径,加强反垄断法的实施显得尤为关键。素有市场经济国家“经济宪法”之称的反垄断法,是反对限制竞争、维护自由公平竞争和经济活力的重要基础法律制度。我国《反垄断法》自2008 年颁布实施至今已有11 年,虽然起步较晚,但在反垄断执法机构和社会各方面的共同努力下,反垄断法治化水平不断提高,竞争政策在我国的地位和作用不断增强,特别是通过加大反垄断执法力度,依法制裁损害市场竞争的垄断行为,在维护公平竞争市场秩序、保护消费者合法权益方面发挥了重要作用。

然而,全面考察我国反垄断法的实施效果,可以发现存在实施水平不充分、实施路径不平衡的问题。理论上,反垄断法的实施主要包括反垄断法的执行(行政执法)、反垄断法的司法适用(司法)和反垄断法的遵守(守法)三条路径。[1]其中,执法和司法通过国家的介入和强制力的保障,是最高效也是最为惯用的实施方式,但不能据此将反垄断法的实施等同于执法和司法,还应将守法考虑在其中。事实上,国家的执法和司法资源是十分有限的,相比之下,如能引导市场主体自觉遵守反垄断法的行为规范,将是最符合效益和最理想的实施形式。自20 世纪中后期以来,各国反垄断执法机构逐渐转变倚重执法制裁的传统反垄断法实施路径,更加注重反垄断法的宣传普及和竞争倡导,引导市场主体自觉按照反垄断法的要求行事,其中最为关键的举措即是通过发布竞争合规指引(Guidance for Competition Compliance),推进企业制定兼具预防和抑制违法行为功能的竞争合规制度,进而转化为守法自觉。从国际实践经验看,竞争合规已经成为现代企业守法和防范反垄断法律风险的重要制度,并构成反垄断法实施的重要组成部分和新趋势。

我国反垄断执法机构不仅要加大执法力度,更应积极开展竞争文化的培育和弘扬,运用竞争合规制度引导企业增强守法自觉,这对于强化竞争政策基础性地位、营造公平竞争的市场环境和营商环境,具有重要意义。鉴于此,本文拟从历史源流、理念功能、核心内容、运行机理等方面对竞争合规的基本原理进行分析,并考察各国反垄断执法机构在推进竞争合规过程中的经验做法,在此基础上,进而提出竞争合规的中国方案,以期增进我国反垄断法的全面实施。

二、竞争合规的内在动因

(一)从风险防范到商业伦理:竞争合规的形成与发展

企业对法律的自觉遵守是现代企业制度的重要标志。法律外观上,企业常被视为独立的“法人”,但其实质是由众多个人、部门、文化和其他构成社会的所有因素的复杂集合。没有一个企业和社会能控制其所有成员的所有行为,但应当积极地防止违法行为的发生。对于企业而言,防止违法行为最重要乃至唯一的方法,就是使用管理工具来预防和发现违法行为,即合规计划(Compliance Programs)。[2]

合规计划,或称“合规政策”(Compliance Policies)、“企业行为准则”(Codes of Corporate Conduct),系企业自发遵守法令而制定的系统性管理制度,其目的在于预防企业内部的违法行为,并在违法行为发生时提供有效的应对方法和报告程序,从而维护企业及其员工的安全与利益。[3]合规计划属于企业“自愿治理”(Voluntary Governance),实际上是企业表达了对某些规则及其所依据的价值或目标的一项承诺,通常与公司的治理准则或其他行为准则相结合。[4]对企业而言,合规计划虽然不能完全保证企业不再发生违规行为,但可以降低违规的风险和成本。如果合规计划运行良好,违规行为可以在早期发现并停止,从而防止对公司和社会的进一步损害。因此,开展合规计划成为现代企业一项重要的治理战略。

自公司诞生之初,其便具有实施自我监管的意识与行动,[5]但现代意义的企业合规计划肇始于20世纪60年代的美国。这一时期大规模的反垄断诉讼和法院严厉的判决,成为企业合规计划迅速推广的催化剂。1961 年,美国多家重型电气设备公司因参与价格合谋、操纵投标与市场分割等垄断行为,29家公司和45名董事会成员遭到反垄断起诉。法院最终判处各公司近200万美元的刑事罚金,并有7 名公司高层管理人员被判处有期徒刑,24 人被判处有期徒刑缓刑。[6]以此事件为契机,合规管理随着企业防范反垄断法律风险的进程迅速得到普及,许多企业将竞争合规纳入到既有的行为准则中,或是制定专门的竞争合规管理制度。①有美国学者曾在1987年作过调查,其调研对象中有68%的企业制定了竞争合规政策。See Harvey L.Pitt,Karl A.Groskaufmanis,Minimizing Corporate Civil and Criminal Liability:A Second Look at Corporate Codes of Conduct,78 Geo.L.J.1581(1990).企业经营者愈发意识到,引入竞争合规管理制度是防范反垄断法律风险、增强企业核心竞争力的必由之路。此后的一段时间内,在反腐败、防止内幕交易、环境保护等多个领域都开始出现了企业合规管理,但竞争合规迄今仍是最常见,也是企业最主要的制度。

及至20世纪80年代,合规管理制度在商业活动中的重要性被提升至一个相当的高度,受到广泛的认同并被付诸实践。[7]实施合规的意义已不仅是证明企业在自身经营活动中表现出相当的注意,并开始强调促进参与法令遵守的组织体文化。[8]从更积极的角度来看,合规计划有助于企业被视为“伦理企业”(Ethical Businesses),可以增加其正面品牌效应,[4]企业经营的理想状态也逐渐改变,遵守商业伦理越来越成为企业的共识。也正因如此,20 世纪80 年代被称为“伦理时代”(Age of Ethics),甚至出现“不重视商业伦理的企业为非主流企业”的论断。[9]20 世纪90 年代中后期以后,美国企业开始实践更高水准的合规计划目标,在进行合规计划的制度设计时,更加重视对伦理性价值判断的影响,并力争采取伦理上最为理想的行动。这一时期得到强调的企业社会责任和商业伦理在企业中深入人心,也使得美国企业实施合规管理的水平提升至更高的层次,兼具质(内容的充实) 与量(适用范围的扩大) 两方面的效果。[10]

从竞争合规的形成与发展历程看,企业自主推进竞争合规的内在动因表现为两方面:一是源于对违法行为被发现和遭受法律制裁的恐惧;二是源于一种内生的规范义务感,理论上将这两类动因称为合规的消极基础与合规的积极基础。[11]英国公平贸易办公室(OFT)曾对国内大企业进行了22 次采访,更为细致地洞察企业竞争合规的内在动因。所有答复者均表示,高达全球营业额10%的罚款风险是企业开展竞争合规的主要动因。大多数受访者认为,对企业造成的潜在声誉损害是企业合规更大的驱动力,因为该违法成本可能高达罚款数额的几倍。一些受访者还表示,个人可能遭受的法律制裁,包括罚款、董事资格剥夺、刑事监禁等也是企业开展竞争合规的重要动因。与此同时,促进企业竞争合规的内在动因还包括一些非基于制裁威慑的内容,其中最重要的即是企业、行业和/或国家内部的竞争文化。很多受访企业坦言,当竞争理念得到广泛理解认同、反垄断法得到充分尊重时,企业和个人遵守反垄断法的效果更理想。[12]由“消极合规”到“积极合规”的动因转向,寓示竞争合规在企业内部的价值内省,并外化为自觉守法。

(二)从制裁威慑到合规指引:反垄断法实施的困境突围

垄断一直被视为对社会经济秩序和消费者福利极具损害的违法行为。各国(地区)竞争主管机构均对其施以严厉的制裁,并将“威慑”作为制裁最重要的目标,目的是为了阻止违法者再次从事同样的非法行为(具体威慑),以及劝阻其他潜在的经营者从事非法行为(一般威慑)。[13]一直以来,反垄断制裁被视为反垄断法实施的主路径,特别是进入21 世纪,各国(地区)反垄断制裁力度明显加大。2000 年至2010 年期间,美国和欧盟竞争主管机构分别对卡特尔处以逾46亿美元和30亿欧元的罚款。2011年,200多名参与卡特尔的企业高管在美国被判入狱。[14]欧盟委员会2019 年最新发布的卡特尔案件执法数据显示,1990 年至2019年3月,其已在卡特尔案件中开出高达288.32亿欧元(约合人民币2 169.27 亿元)的反垄断罚单。[15]对于反垄断执法机构来说,如果制裁是遏止垄断的最佳方式,那么卡特尔案件的数量理应随制裁力度的增加而减少,然则并非如此,卡特尔仍在全球经济的诸多部门频发。[16]反垄断法的威慑理论是基于违法成本和效益的分析。假设公司是“理性人”,其遵守法律的决定取决于守法的收益是否超过违法的成本,决定这些成本和收益的因素是违法行为被发现的概率和制裁的严厉程度。一般来说,增强威慑要么提高发现垄断行为的概率,要么提高罚款(或其它制裁手段)力度。但经验研究已表明,仅仅倚重简单威慑、通过事后的法律救济体系根本不可能换取足够的企业合规承诺,甚至会落入“威慑陷阱”。[17]与此同时,当前被广泛运用的反垄断制裁手段也存在效果上的局限性。例如反垄断罚款,其在威慑目标的实现上是最优的,但对于实现其他政策目标可能是欠佳的。愈高的反垄断罚款甚至会适得其反。当其超过公司支付能力时,企业或因破产而永久性退出市场,即使幸存,也将导致市场竞争力的降低。消费者将为此支付更高的价格,获得更差的服务,受益于更少的创新。[18]欧洲议会就曾指出:“使用越来越高的罚款作为制裁违反反垄断法行为的唯一手段可能过于生硬,尤其是当企业无力支付而造成失业问题。”[19]此外,高额的罚款还会引起不合比例、威慑过度的质疑与担忧。无论如何优化罚款的计算,当其数额过高,以至于公众开始认为罚款具有报复性,则会破坏对反垄断法的尊重。依靠制裁实现威慑的传统反垄断法实施路径似乎陷入困境,亟需重新审视并作出调整。

事实上,反垄断法所确立的规范之所以被接受,是因为社会公众的理解并从中受益,但是这些行为准则乃至背后的价值目标要被更广泛地接受,仅仅依靠执行反垄断法或制裁威慑是远远不够的。执法机构应当认识到,还必须要有私人行动来执行公司内部的政策,并证明不遵守法律是不可容忍的。[2]作为防止违反反垄断法而自愿实施的企业竞争合规管理制度迅速得到了竞争主管机构和学术界的高度关注,并被视为制裁威慑的主要补充。[20]美国联邦贸易委员会原主席狄克森曾公开表示:“合规制度的精髓在于使法令的遵守不再依靠严格监视和个人的自觉与诚实,而是用合理的事前计算规划来阻止违法行为的发生。即使在少数情况下发生了违法行为,也将会得到及时的纠正。”[21]合规计划在公司内部运作,并构成公司结构的一部分,在违规行为发生之前便加以制止。这一事实也解释了为什么其预防损害的能力比政府要强得多。[2]同时,公司实施的内部程序某种程度上比反垄断执法机构的规定更有效;运用竞争合规对其员工行为进行严格的自我监管和惩戒,更利于在早期揭露和终止违法行为。[20]

越来越多国家(地区)的反垄断执法机构意识到企业建立竞争合规所能发挥的独特效用,逐渐从竞争执法者的角色转向竞争的倡导者,通过制定发布竞争合规指引,引导企业为自己量身定制竞争合规制度,这也加速了竞争合规在企业中的推广。[22]一项实证研究表明,竞争合规有效地减少了企业“非理性”(因忽视竞争执法环境)违法行为的发生频率。[23]这在很大程度上缓解了反垄断执法的压力。法国更是将其作为反垄断执法机构的“有力武器”。[24]欧盟同样将竞争合规视为企业实现实质性降低风险的重要手段,并建立了专门的竞争合规网站,为企业制定合规计划提供诸多建议。竞争合规已经成为现代反垄断法实施的重要方式。

三、强健有效的竞争合规的构建

(一)促进竞争合规的强健有效

竞争合规的基本目标即是帮助企业预防和抑制反垄断法律风险,要实现这一目标,竞争合规的内容必须是实质性的,并以有效的方式进行设计、实施、审查和修订,而不仅是一份“纸面计划”(Paper Program)。[25]但在实践中却鲜有企业投入必要的时间、资源和精力来制定和实施有效的竞争合规,这也同竞争合规的本义相背离。为避免企业竞争合规沦为“表面合规”(Cosmetic Compliance),反垄断执法机构需要对一个成功的竞争合规应达到的总体目标及其基本特征予以明确,更有针对性地给予企业制定竞争合规制度以清晰指引。从实践结果看,各国(地区)反垄断执法机构普遍以促进竞争合规的“强健有效”(Robust&Effective)作为其核心价值目标,确保竞争合规有效实现在反垄断法实施中的重要功能。而如何判断企业竞争合规是否强健有效,并真正发挥自我治理和自我规制的作用,各国做法不一。经济合作与发展组织(OECD)曾将这一目标概括为“5C”,即承诺(Commitment)、文化(Culture)、合规指南和机构(Compliance know-how and organisation)、控制点(Controls)以及持续监测和改进(Constant monitoring and improvement)。[19]一些国家的竞争主管机构在其发布的竞争合规指引中给出了更具体的指导意见。法国竞争管理局(Autorité de la concurrence)2012 年发布了《竞争合规计划框架文件》(以下简称法国竞争合规指引)。[26]其第三章详细列明了有助于提高竞争合规制度有效性的“最佳做法”清单。法国竞争管理局认为,有效的竞争合规制度应具备五方面特征:一是公司管理层(包括高级管理层和更广泛意义上的管理层)的竞争合规承诺;二是任命一名或多名有权制定和监督竞争合规方案的合规官;三是落实有效的信息培训和提高合规认识的各项举措;四是建立有效的防控、审计和举报系统,以评估并确保遵守合规方案的有效性;五是建立有效的监督机制,包括处理咨询请求和审查侵权报告的程序,以及违反公司合规政策的内部处罚制度等。荷兰消费者和市场管理局(ACM)认为,每个公司必须量身定制竞争合规制度,但成功的合规应包含七项指标,即管理层的合规承诺、对违规行为的解释、员工积极参与并长期接受教育、企业成员参与合规的诚信声明、风险管理、处理违法行为的规则以及及时更新合规方案。[4]加拿大竞争局(CB)提出,无论企业的业务规模和商业模式如何,有效可信的竞争合规应包括五个基本要素:高级管理层的参与和支持,公司合规政策和程序,培训和教育,监测、审计和报告机制,以及内部惩戒程序和激励措施。[12]英国竞争和市场局(CMA)在执法实践中,通常将两项要素作为合规方案强健有效的充分证据:引入适合企业规模的正式合规政策,以及公司员工对竞争法义务的充分认识。[20]

(二)强健有效竞争合规的关键要素

尽管各国对认定强健有效竞争合规存在实践做法的差异,但具体厘定的要素或特征具有内在关联性,其背后的基本考虑与目标理念完全一致,即通过构建一种有效的机制,最大限度地降低企业违反反垄断法的风险。从实现这一目标出发,综观既有理论研究和实践经验,强健有效竞争合规至少可以概括为以下五个关键要素。

第一,管理层的竞争合规承诺。管理层明确、坚定和公开的承诺,表明了企业守法的决心,是竞争合规强健有效的必要条件。特别是高级管理层的合规承诺,会为企业奠定自觉守法的基调,并向全体员工释放强烈的信号——竞争合规是高级管理层积极拥护的企业战略愿景的重要部分。这对于建立和传播企业竞争合规文化具有不可替代的作用。反之,如果高级管理层对反垄断法表现出漠不关心的态度,则企业员工必会漠然置之。当然,这里的管理层并不局限于高级管理层,还包括更广泛意义的管理层,例如销售经理、财务主管、生产经理等对员工同样具有重要影响力和示范作用的管理者。[27]高层管理者的合规态度有时可能会难以传达至企业的一线员工,因此,还需要企业各级管理层同等程度的竞争合规承诺,让一线员工清晰地看到他们的“直属领导”期望他们遵守反垄断法。[12]

第二,竞争合规政策。有效的竞争合规不仅需要管理层口头或书面的合规承诺。为了确保其有效实施,企业还应制定成文的竞争合规政策,事先将具体的行为规范、操作规程等制作成书面的政策文件或手册指南,向全体员工提供反垄断专业知识,最大限度地降低反垄断法律风险。竞争合规政策应根据企业相关业务结构、内部既有的行为准则以及所面临的反垄断法律风险的性质进行调整,并可以根据不同部门违法风险程度的高低制定更为具体的合规政策。必须注意的是,有效的竞争合规必须明确规定企业内部任何人员如果违反反垄断法将受到严厉的纪律处分。这反映了企业对竞争合规的真正支持。因此,竞争合规政策中应设计相应的纪律准则与奖惩制度,提高员工合规的积极性,并对不遵守合规政策的员工给予惩处。

第三,竞争合规执行程序。执行程序可谓竞争合规的“灵魂”。强健有效的竞争合规必须要有一套内嵌于企业管理制度中的执行程序,帮助企业及其员工有效识别、评估并处置反垄断法律风险,实质性地预防和减少企业内部违法行为的发生。英国OFT 在2011 年修订颁布的《企业如何遵守竞争法指引》(以下简称英国竞争合规指引)中,为企业设计了一套包含风险识别、风险评定、风险消减和定期检审的“四步合规法”①英国“四步合规法”主要内容包括:风险识别(第一步),为企业及其员工提供反垄断知识,使其了解“卡特尔”“其他潜在反竞争协议”和“滥用市场支配地位”等竞争法律风险的内容;风险评定(第二步),根据企业员工的工作性质、内容等可能会引发的反垄断法律风险为标准,开展企业内部的风险评定,将公司人员评定为高度风险类型、中度风险类型和低度风险类型,有针对性的防控风险;风险消减(第三步),通过采取科学的政策、程序和培训来检查和处理企业面临的潜在反垄断法律风险;定期检审(第四步),强调企业应常规性地检审竞争合规工作,并通过考查的方式来检视企业内部竞争合规的政策、程序和培训的效用性。See OFT,How your business can achieve compliance with competition law guidance(OFT1341), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284402/oft1341.pdf,June.1,2019.作为参考,其中最重要的内容就是构建了以反垄断法律风险为中心的合规执行程序,对企业及其员工如何实施竞争合规提供了清晰思路,取得良好效果,并得到国际社会的广泛认可和相继仿效。

第四,竞争合规负责人。竞争合规得以有效实施,必须设立专门从事监督和管理竞争合规事项的负责人(合规官或其他符合的岗位)。[28]理想情况下,企业应专门任命一名高级管理人员负责竞争合规的实施,以展示企业最高层对竞争合规的充分重视及监管。美国《联邦量刑指南》特别强调了合规负责人应拥有足够的资源和独立性以实施监督职能,被任命的合规负责人有直接向董事会或高级管理层,以及公司内部审计委员会、公司法律顾问或法律总监等汇报的职责。[29]同时,合规负责人还需要承担企业内部投诉和举报的处理工作,其必须是一个可被员工信任的人。对于尚不具备资源条件设立竞争合规负责人的中小企业,则可以考虑由财务主管或经理等兼职负责竞争合规的运行。[30]

第五,竞争合规教育培训。各国(地区)竞争合规指引都强调了教育培训的重要意义,甚至给出了培训频次的具体意见。为员工提供竞争合规教育培训的目的是保持员工较强的合规意识及前瞻性思维,让其充分理解竞争合规的政策与程序,清晰知晓合规与违规的界限,有效消解员工适用反垄断法存在的困惑和不确定性。这有助于将违规风险发生的概率降至最低,并获取员工更广泛的合规承诺,也是最高效的合规方式。竞争合规教育培训的对象应包括所有的决策层和高级管理层人员、所有与竞争者可能有接触的员工,以及所有从事商品价格制定和销售的员工。企业可邀请外部专家学者或内部已具备足够专业能力的法务人员、资深管理人员以及反垄断执法机构人员担任。对参加教育培训的员工可予以适当的测验、考评,并将整个过程以适当的方式存档记录。对于大型企业以及涉外经营企业而言,还应特别注意对其分公司和境外工作员工进行合规教育培训,使其了解当地的反垄断法,降低违法风险。

四、竞争合规的激励机制

(一)激励导向的竞争合规

应否建立激励导向的竞争合规以减轻企业的反垄断罚款,学界进行了充分讨论。反对观点认为,减轻罚款会错误地激励企业通过竞争合规来获得罚款“优惠”,而非通过竞争合规来防止发生违法行为。当罚款减轻额度过高时,竞争合规则将沦为“反垄断法律责任的廉价保单”。同意减轻罚款将传递出这样的信息,即反垄断违法行为属于正常业务行为的一部分,企业没有避免其发生的全部责任。[31]有学者提出,反垄断执法机构应将缺乏竞争合规视为处罚的加重因素。[32]但迅速遭受质疑,因为很难找到企业实施这一义务的充分理由,并且在强制性的规范下,企业只会消极地完成最低限度的合规。[33]

欧盟关于竞争合规应否被激励的态度经历了由肯定到否定的转变。早在20世纪90年代,即便在违法行为出现之后才制定竞争合规,甚至在出现核心卡特尔的情形下,欧盟仍零星地将合规作为减轻情节加以考虑,欧盟法院也肯定这一实践操作。[34]但在最近10 年,尤其是在涉及核心卡特尔时,欧盟完全否决了此种考虑。原欧盟竞争事务专员华金·阿尔穆尼亚(Joaquín Almunia)在2010年的一次主旨演讲中表示:“为什么要奖励一个失败的合规计划?合规计划的益处在于降低企业参与卡特尔的风险,这也是企业获得的回报……合规计划不会让已有的违法行为发生任何变化,因此,合规计划不应被看作减轻事由。违法行为本身已经表明,不存在任何有效的计划。”

[35]2011年11月,欧盟在其竞争合规指引中正式重申不因存在合规方案而减少罚款数额的立场,“委员会欢迎并支持公司的所有合规努力……为了确定罚款水平,适当考虑了公司的具体情况。但是,仅仅存在一个合规方案不会被视为减轻情节。设立合规方案也不会被视为在调查违法行为后减轻罚款的正当理由”。[36]有学者尖锐地指出,欧盟的做法实际上是浪费了一个真正激励企业设立预防措施的宝贵机会,“执法机构从一个错误的主张出发,认为违反反垄断法本身就表明了竞争合规存在问题。但是,违法仅仅只能是竞争合规无效的一个迹象,因为即便是制定一个完美的计划,也不能完全避免违反法律的情况发生”。[34]与欧盟立场呈现出鲜明对比,美国量刑委员会在《联邦量刑指南》中规定,企业在实施有效的合规计划(包括竞争合规在内的所有合规计划)的情况下,可对罚金数额进行必要的减免,其目的在于“通过给予企业奖励,鼓励其创造并维持预防犯罪、发现犯罪和报告犯罪的良好机制”。同时,《联邦量刑指南》特别声明:“未能预防或阻止犯罪,不意味合规计划是无效的。”①See United States Sentencing Commission,Guidelines Manual,§8B2.1(Nov.2007).

从既有理论研究和各国实践看,更多学者和反垄断执法机构①据不完全统计,目前包括英国、法国、澳大利亚、巴西、加拿大、德国、意大利、马来西亚、墨西哥、新加坡和美国等在内的数十个国家,明确将竞争合规作为反垄断罚款的减轻因素予以考虑。See International Competition Network Cartels Working Group Subgroup 1,Setting of Fines for Cartels in ICN Jurisdictions(2017),www.internationalcompetitionnetwork.org.May.2,2019.认为,企业建立并实施强健有效的竞争合规应得到反垄断法的激励。甚至有观点提出,如果一家公司已经尽了合理的努力遵守反垄断法,而员工仍然参与操纵价格,那么对该公司罚款是没有意义的,拥有合规计划的公司不仅应获得更低的罚款,而且应该免于此类罚款。[37]对此,可从企业和反垄断执法机构两个不同视角全面考察设置竞争合规反垄断法激励机制的价值。

实施竞争合规需要一定的经济成本。起草制定一套适应企业自身特点的合规制度需要专业的法律咨询和附带的法律费用。短期来看,竞争合规的实施和维护成本很高,企业必须设有专门负责监督、实施和审查竞争合规政策的负责部门(人),员工本可以用于工作的时间也将用于合规培训。在执行合规计划时,企业还可能面临两难抉择,例如终止某些有盈利但可能滋生合规风险的业务关系等。[3]特别是对于管理资源有限的中小企业而言,竞争合规更有可能被视为一个“费钱费时”的过程,尽管这些中小企业通常更容易卷入卡特尔,也更需要竞争合规。值得注意的是,竞争合规不同于其他法律领域的合规。由于反垄断法的行为规范是以较为抽象的方式制定,且该法本身也具有不确定性,这使得企业遵守反垄断法面临更多挑战,企业需要紧密和动态地跟踪反垄断执法和司法实践。这无异于加重了竞争合规的难度与成本。因此,企业必然会权衡实施竞争合规的成本与其带来的获益之间的关系。但无论企业的竞争合规有多完善,都不能保证它会防止每个员工的每一次不当行为。当违法行为发生时,企业所做的合规努力以及为此支付的经济成本,如果对责任认定没有任何影响,企业极可能会选择放弃实施竞争合规。相反,如果反垄断执法机构能给予企业罚款减轻的激励,企业会显著感知合规带来的“回报”。许多企业曾在接受OFT的调查时表示,执法当局允许对开展竞争合规的企业予以罚款减轻的政策有助于推动企业的竞争合规,这使得企业遵守反垄断法的潜在好处被可预见和可测量的方式呈现出来。减轻罚款也会使企业管理层更加青睐对竞争合规的投资,因为它不仅可以降低违法风险,更能在违法后减小损失。何乐而不为?

从反垄断执法机构的立场考量,减轻企业罚款责任带来的正向激励远甚于负向激励。首先应予澄清,任何合规计划都不可能实现零风险,违规行为的发生也不意味企业合规的失败。例如其可能及时发现并帮助企业尽早终止违法行为,避免了损害的扩大等。企业通过竞争合规自主防范反垄断法律风险,可以节约有限的执法资源并提高社会福利。这本身就值得肯定与奖励。[38]其次,反对观点关于负向激励的担忧实际上已在各国的实践中消解。认为企业可能试图通过“表面合规”来规避反垄断罚款责任的观点,忽视了反垄断执法机构的能动性。执法机构完全可以借助调查手段和判断竞争合规强健有效的关键要素,确定企业设立竞争合规的真正目的是防止违法行为抑或是纯粹的虚假行为。同时,被调查企业也负有责任证明竞争合规的真实性,并得以认真实施。[33]一些国家为防止企业利用竞争合规便利或隐瞒其从事违法行为,还作出了例外规定,即将此种情形下的竞争合规视为加重罚款的事由,例如英国和意大利。最后,激励竞争合规与反垄断法中的另一项重要政策——宽大制度极具关联。成功适用宽大制度的企业,在主动报告卡特尔违法行为并提供重要证据的条件下,将得到减免处罚的待遇。某种意义而言,一些甚至没有尽一点努力防止违法行为发生的垄断者,通过宽大制度的策略承认其参与最具竞争损害性的卡特尔活动,即可减轻或免于处罚;而另一些努力实施合规仍不可避免地发生违法行为的企业,却未能得到任何肯定与激励,似乎有违公平。诚如部分学者所言,宽大制度下往往揭露的是垂死或濒临终结的卡特尔,而非运转良好的强大卡特尔。[39]通过对竞争合规的认可与激励,可以有效加强并补充宽大制度的效力,加剧卡特尔成员间的紧张关系,促使他们在较早阶段向反垄断执法机构报告违规行为。[38]拥有竞争合规的企业在向反垄断执法机构申请适用宽大制度上更具时间优势,也更容易从宽大制度中获益。

(二)竞争合规的激励路径

考诸世界各国反垄断执法机构对竞争合规的激励路径,主要有事前激励、事后激励和双重激励三种模式。所谓事前激励,是指在反垄断违法行为发生前,企业因制定实施竞争合规而获得罚款减轻的激励。英国和美国即采用此种模式。但在事前激励模式下,仅仅建立竞争合规并不能实现罚款的自动减轻,还需符合反垄断执法机构认可的其他条件。英国竞争合规指引规定,企业在违法行为发生前制定了竞争合规,并采取指引文件推荐的“四步合规法”或反垄断执法机构认可的其他合理等效措施,将会被考虑减轻10%以下的罚款;具体数额则由执法机构逐案评估决定。美国同样只考虑对符合《联邦量刑指南》认定标准的“有效的合规方案”减少罚款。例如在2015年Kayaba 公司垄断案[40]中,一家日本汽车减震器制造商因操纵投标和固定价格被诉至法院,美国司法部建议大幅降低对Kayaba 公司的罚款(比《联邦量刑指南》规定的最低罚款还要低40%),理由正是被告实施了一项“全面和创新的合规政策”,并具备有效合规方案的若干特征,包括公司最高管理层的参与、合规培训、匿名报告制度、积极主动的监督和审计、对违反合规政策的员工进行纪律处分等。事后激励,主要指企业在被发现从事垄断行为后,承诺采用或改进现有的竞争合规,从而换取反垄断执法机构减轻罚款的激励机制。意大利竞争和市场管理局(AGCM)在2018年发布的《反垄断合规指引》中主要采用事后合规激励模式,被调查企业如果承诺建立竞争合规或改进现有合规计划,AGCM 可依据相关标准给予5%-15%不等的罚款减免。[41]法国竞争管理局则采用事前合规与事后合规同时认可的双重激励模式。根据法国竞争合规指引文件,合规方案本身不被视为减轻处罚的因素;但如果企业能通过客观且可核实的证据证明其在竞争主管机构进行任何检查或调查前,企业因实施竞争合规而自愿停止并纠正了违法行为,可以获得减轻处罚。此为事前激励之情形。同时,依据《法国商法典》第L464-2 条规定,如果违法企业不对法国竞争管理局提出异议声明,并承诺建立竞争合规或升级改进现有的合规制度,将可以额外获得最高10%的罚款减免的事后激励。

概言之,此三种激励模式并无实质性差异,无论事前激励、事后激励还是双重激励,只有在企业付诸真正合规努力的前提下,才可能得到执法机构减轻罚款的奖励,从而防止企业借助“表面合规”的虚假行径骗取减轻罚款之优待。相较而言,双重激励体现出反垄断执法机构对竞争合规更为积极的态度和更大的支持力度,更有助于竞争合规在企业的引入与推广。但在激励机制的建构上,应确保企业更倾向于选择事前合规而非事后合规,因为前者更利于发现并及时终止违法行为。[42]正因如此,事后激励应限于企业与反垄断执法机构展开合作(例如和解与承诺)之情形,且罚款减轻额度不得高于事前合规激励。在具体罚款减轻额度上,各国分别采取5%、10%、15%不等的幅度标准,某种意义而言,通常取决于该国反垄断执法机构对竞争合规的重视程度。

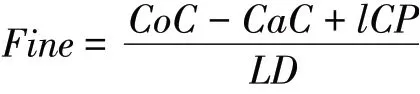

还有学者以法经济学的研究进路,试图构建一套旨在激励企业实施“最佳合规做法”的罚款计算标准。[43]该研究认为,传统反垄断罚款建构在威慑理论的基础之上,忽视了企业的合规成本、垄断获利及民事赔偿等因素,具有局限性。从纯粹的经济学角度看,如果企业开展竞争合规的成本低于反垄断罚款,企业会考虑承担这一合规成本。在此基础上还需考虑违法行为被发现的可能性(Likelihood of discovery,LD)。假设发现卡特尔的概率为1/3,只有当罚款至少达到合规成本的3倍,该企业才会投资并从事竞争合规。但企业实际作出的合规可能并非反垄断执法机构所倡导的最佳合规做法。在确定罚款金额时,可以用最佳合规做法的成本(Costs of optimal compliance,CoC)与实际合规成本(Costs of actual compliance,CaC)的差额除以被发现的概率。然而,合规成本并非企业决策的唯一因素,假定企业在支付罚款后,仍有垄断获利的可能(likely cartel profits,lCP),那么罚款制裁将无法抑制企业实施垄断行为的冲动,这就需要在罚款中剥夺该获利的可能,此时的罚款应是:

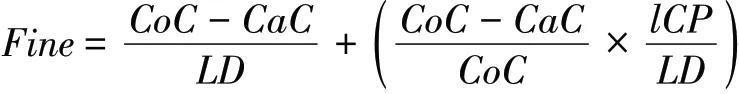

随着企业加大合规力度,员工违法的可能性会降低,可以作出合理的假设,此时的违法可能性将与实际合规成本的增加成比例地下降,罚款的计算公式需作出调整:

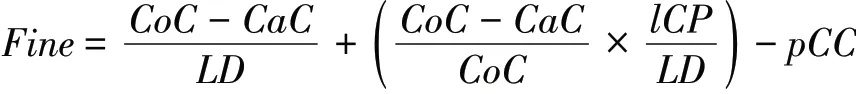

最后,反垄断执法机构在作出罚款决定时,还应考虑可能的民事损害赔偿诉讼(probable civil claims,pCC)同样会对企业的垄断获利予以削减,因此,该研究最终提出的罚款计算公式为:

尽管这是一次极富理论意蕴的探索,但标志着竞争合规罚款激励机制已走向更为精细化的研究。

五、竞争合规的中国方案

(一)理念转型:竞争合规的价值发现

我国反垄断法实施至今已逾10 年,反垄断司法案件数量持续攀升,反垄断执法更趋常态化和严厉化。根据国家市场监督管理总局副局长甘霖在《反垄断法》实施10周年新闻发布会上的披露,截至2018年10月底,我国反垄断执法机关共查处垄断协议案件165 件,滥用市场支配地位案件55件,累计罚款金额超过110亿元人民币,对违法者起到震慑作用。[44]这种处罚的高压态势已成为我国反垄断执法的新常态,而且这种执法威力将持续释放。但不容乐观的是,我国企业对反垄断风险的意识仍然不足,甚至缺乏遵守反垄断法的基本知识;很多企业直到反垄断的“大锤”落下之时才认识到行为的违法性。从目前情况看,我国反垄断法的实施过于倚重执法的传统路径,忽视了守法(竞争合规)的重要价值,严重滞缓了反垄断法全面实施的进程。竞争合规在我国仍处于零星企业自主推进的初级阶段,一个重要原因即是反垄断执法机构尚未充分认识到竞争合规的重要价值。

“法律制度实效的首要保障必须是它能为社会所接受,而强制性的制裁只能作为次要的和辅助性的保障”[45]365。理论研究已表明,仅仅依靠执法的事后制裁难以实现反垄断法最佳的实施效果,反垄断执法的最终目的并非惩罚和威慑本身,而是为了确保社会成员普遍遵守竞争规则,以实现反垄断法所追求的价值目标。因此,我国反垄断执法机构亟需理念转型,将竞争合规摆在与反垄断执法同等重要的位置,努力在事先增进企业对竞争规则的理解和承诺,促进企业经营者真正接受竞争理念并合规经营。这也是缓解当前反垄断执法压力的重要举措。

更为重要的是,竞争合规除具有增进反垄断法实施的内在价值,还具有强化竞争政策基础性地位、优化市场营商环境的外在价值。竞争政策的主要目标即是促进和保护自由竞争与开放市场。这也成为完善社会主义市场经济的核心。强化竞争政策基础性地位,维护市场竞争公平有序,需要由具体制度措施来推进和实现。竞争合规的价值即在于通过促进市场主体不断增强对竞争法律和竞争益处的理解,自觉遵守并维护公平竞争的市场规则,从而激发市场主体活力,培育积极向上的竞争文化,营造出健康良好的营商环境。这也是强化竞争政策基础性地位的必然要求。

(二)方式选择:竞争合规的外部推进

从竞争合规的形成与发展历程看,竞争合规的构建主要有企业自主推进与反垄断执法机构外部推进两种方式。于我国而言,竞争合规对绝大多数企业可能还是个新鲜概念,竞争合规的文化也尚待培育。如果完全将引入竞争合规的工作交由企业自发性的努力,那么竞争合规能否达到理想效果是存疑的。在这一背景下,由企业自主推进竞争合规很可能不见成效,而需要选择外部推进的构建方式,即由反垄断执法机构通过制定竞争合规指引推动企业开展竞争合规。这也是国际上的普遍做法。反垄断法具有一定的复杂性、专业性和很强的政策性。即使少部分企业已自主建立了竞争合规制度,执法机构仍有义务向其解释反垄断规则并提供合规的专业指导。对于反垄断执法机构而言,此种外部推进的方式还具有预防和教育的政策功能,可以被视为一种传播竞争文化、密切关注市场并在某种程度上分担执法机构发现违法行为负担的重要方式。

因此,当前我国构建竞争合规最首要和紧迫的工作是加快制定竞争合规指引,由反垄断执法机构外部推进企业竞争合规。实际上,早在2015年10 月,中共中央、国务院颁布的《关于推进价格机制改革的若干意见》就曾明确要求反垄断执法机构“促进经营者加强反垄断合规建设”。2018年,国资委在其印发的《中央合规管理指引(试行)》中,提示中央企业要突出反垄断等市场交易领域的合规管理。国家发改委等七部委也在同年联合发布《企业境外经营合规管理指引》,要求企业在开展境外投资和境外日常经营过程中,应全面掌握经营所在地的反垄断政策法规。但这两部合规指引文件仅将反垄断作为一项风险点予以提示,不具备专业而全面的指导功能。可喜的是,浙江省市场监督管理局于2019年7月9日发布《浙江省企业竞争合规指引》,成为我国首个由反垄断执法机构制定的竞争合规指引,开创了先河。尽管此举意义深远,但这种局部地区推进竞争合规的力度和广度仍是不够的,还需要从国家层面进行更为全面的外部推进。笔者认为,我国竞争合规的外部推进不妨采取“局部先行先试——全国复制推广”的分步推进思路。在民营经济高度发展的浙江及其他地区先行先试竞争合规指引,将公平竞争理念渗入到市场主体的“内心”深处,在局部地区的系统性实践中打造一套既顺应国际竞争规则,又符合我国企业客观实际、具有中国特色的竞争合规指引制度,孕育出可在全国复制、推广的经验,进而将培育成熟的竞争文化“辐射”全国。

此外,以调整对象的点面为标准,竞争合规指引在各国(地区)实践中又具体呈现出规范性调整和个别性调整两种方式。前者即针对某一类主体、某一类情况而使用一般行为规则进行重复性调整。后者则是针对具体人、具体事所确定的行为方式,对义务主体的行为进行的一次性调整。

[46]比较而言,规范性调整方式具有相对的事前性和较强的系统性等优点,在我国企业普遍缺失竞争合规制度的背景下,采用规范性调整方式更有利于实现指引的普遍化。这也是目前大部分国家(地区)采用的方式。

(三)制度设计:强健有效的竞争合规

在选择竞争合规外部推进的方式下,我国反垄断执法机构应充分借鉴国际经验,重点任务是设计一套强健有效的竞争合规指引,推动企业自愿制定并认真执行符合自身经营状况和企业文化的竞争合规制度。对此,可以从以下三方面重点展开制度设计。

一是激发企业竞争合规的内在动因。如前所述,无论企业还是员工个人,其是否遵守法律(合规)会受到各种动因的驱使。对于反垄断执法机构而言,深度挖掘并掌握企业合规或不合规的内在动因,可以有效管理其资源,更好地设计竞争合规指引,促使企业认真遵守反垄断法。根据英国OFT 的研究结论,反垄断执法机构至少可以通过增加行为主体对发现违规行为及制裁的恐惧(也即增强威慑)和/或激发其自觉守法的责任感这两种方式,来激发企业竞争合规的内在动因。因此,我国反垄断执法机构在加大制裁力度的同时,更应注重竞争文化的培育和竞争倡导工作,最终促使企业由“消极合规”走向“积极合规”,乃至将竞争合规上升为商业伦理的高度。

二是明晰强健有效竞争合规的关键要素。对于反垄断执法机构而言,采用“一刀切”的标准指导企业设计合规制度,会忽视企业间的个性差异,但至少应表明强健有效竞争合规需具备的关键要素和基本特征,这有助于防止企业竞争合规落入“表面合规”的窘境。在关键要素的选取上,我国反垄断执法机构可以参考国际经验,至少应明确管理层的竞争合规承诺、竞争合规政策、竞争合规执行程序、竞争合规负责人和竞争合规教育培训等核心要素,确保竞争合规制度落到实处、发挥实效。

三是加强竞争合规的知识供给。对反垄断法的理解和适用存在困惑与不确定性,是造成企业违法的重要原因。OFT 在一项调查报告中披露,法律的不确定性会导致企业发生不合规的行为,特别是一些企业没有条件聘请专业顾问,向员工解释反垄断法中复杂或不确定的领域。这些企业希望OFT 能制定明确和实用的准则,说明在发生违法行为时企业可以做什么或不可以做什么,并以非专业术语解释反垄断法复杂领域的基本原理以及避免损害的方法。对我国企业而言,也是如此。毫无疑问,强健有效竞争合规的重要前提,即是企业对反垄断法律知识的充分了解。我国反垄断执法机构应运用其对法律的深刻理解和丰富的执法经验,在竞争合规指引中为企业阐明需要防范的反垄断(潜在)风险行为,鼓励企业通过承诺、宽大制度、配合调查等反垄断政策消减风险。

(四)动力保障:竞争合规的激励机制

我国在全面推进竞争合规的进程中需要考虑的是,如果企业引入并实施竞争合规对其并不能产生“直接的利益”,甚至认为是人力和经济上的负担,推进效果必定不理想。实施强健有效的竞争合规需要经济成本,对于以营利为目的的企业而言,引导其从事未必切实获益的竞争合规似乎不现实。理论与经验研究表明,通过导入减轻罚款责任的激励机制,可以极大地增进企业实施竞争合规的动力,进一步释放竞争合规在反垄断法实施中的优势与潜能。我国反垄断执法机构应当积极导入竞争合规的激励机制,对企业所做的合规努力予以正面回应。

实际上,在我国反垄断执法实践中已经有案例涉及到竞争合规的事后激励机制。例如美敦力纵向垄断案,当事人主动制定了包括“加强员工反垄断合规体系,完善公司反垄断合规制度”在内的整改措施,请求执法机构依法从轻、减轻处

罚。而国家发改委在作出最终处罚决定时,考虑到了当事人在调查中后期较好配合调查,并主动进行整改等情节,最终处以上一年度销售额4%的罚款。上海市物价局在海尔家电销售纵向垄断案的处罚决定中,也同样考虑了当事人在调查中积极主动整改,进行内部合规培训与考核等情节。但仅有事后激励还不够,我国反垄断执法机构还应建立事前激励机制,以鼓励更多企业尽早、尽快地制定实施竞争合规,防患于未然。综合来看,鉴于目前我国企业普遍缺失竞争合规制度与竞争合规理念的实际,在激励模式的选择上,宜采用事前、事后双重激励模式,发挥出更强的激励效果,让企业显著感知竞争合规是一项“划算的”努力并付诸实践,从而加大竞争合规的推进力度。为使激励机制的效用最大化,并避免产生负向激励效应,双重激励模式下的罚款责任还需要更为精细化地设计。首先,执法机构所推进的竞争合规并非“纸上计划”,而应是强健有效的竞争合规,因此,企业仅建立竞争合规尚不能获得罚款减轻,必须符合反垄断执法机构对于强健有效竞争合规认定的若干标准和条件。其次,对事后合规的罚款减轻幅度应小于事前合规,从而鼓励企业更自觉地投身事前合规。与此同时,如果企业再次从事垄断行为,反垄断执法机构应据此加重罚款,剥夺其既得“奖励”,以示惩戒。最后,激励机制还应体现出对企业积极参与其他反垄断政策的鼓励。例如在事前激励制度中,如果企业能证明其在申请适用宽大制度时向执法机构提供的证据源于竞争合规的有效运作,应得到专门的奖励。这可以进一步提高宽大制度的适用率,切实发挥竞争合规促进反垄断法实施的积极效用。