褶皱在陶艺设计中的应用研究

王万泉 郑玉梅

【摘要】褶皱是陶艺设计中的常见手法,包含褶和皱两部分,分为人工褶皱与自然褶皱两大应用形式,在空间、肌理、审美风格和美学境界上均形成了鲜明的特点,在推动与促进陶艺发展方面具有非常积极的意义。

【关键词】褶皱;陶艺设计;应用;形式;特点;意义

引言

随着社会经济的飞速发展,对陶瓷的要求已不再停留在满足基本的实用功能和程式化的装饰上,而是要求具有更为丰富多元的变化,陶艺设计正是由此而生,以鲜明的创意性和艺术性而获得广阔的发展空间,而在创新求变的设计追求中,许多新颖的表现形式纷纷涌现,而褶皱手法即是其一。陶艺的褶皱手法通过对其器型的褶皱化变形,使作品产生出独特的美感和动感,是其他手法所无法替代的,在陶艺创作中的应用日益广泛,然而,这一实践应用广泛并独具魅力的表现形式却面临学术研究匮乏的窘境,笔者有感于此,试对褶皱在陶艺设计中的应用形式、特点与意义进行初步分析研究,以期引起学术界的关注与深入探索。

一、褶皱在陶艺设计中的应用形式

褶皱原是一种服装设计或折纸中广泛运用的手法,作为一种独特的塑形语言,它在其他各种造型艺术中也得到普遍应用。褶皱在陶艺设计中逐渐成为一种较常见的应用手法,通过褶皱特殊的视觉效果和肌理感觉,使平滑的表面呈现出丰富的层次感,从而成为一种极富表现力的新型陶艺设计语言。

如果加以细分,褶皱中的褶与皱实际上是两种表现手法,在陶艺中的应用形式各有不同。“褶”是在陶艺器皿成型中,将陶瓷泥料按照一定的折叠规律进行扭曲排列所形成的波浪状印痕,与拉坯成型的器物差异明显。褶这种扭曲的手法在很大程度上类同于古老的泥条盘筑法,从这个意义上来说,褶的表现形式早在原始社会时期就应该已经出现并得到广泛运用,只不过在后来的历史发展中,工匠们日益追求陶瓷表面的光滑平整而使得褶的手法被完全忽视。“皱”则是利用胎釉的紧缩或者揉捏所形成的自然而随意的纹理,它也是与传统的平整审美观念相背离的独特的表现形式。皱的表现形式在原始社会已出现,而在其后的发展中也仍然得到一定的应用,如宋代哥窑的裂纹釉所形成的肌理、宋代钧瓷表现所形成的“蚯蚓走泥纹”等即是较为典型的皱的表现。

虽然在古代生活陶瓷中已经出现了大量的褶皱表现形式,表明长期以来陶瓷工匠们对褶皱的审美效果已经具有一定的认知并试图表现其美感,但从总体来说,传统生活陶瓷追求的是一种和谐与完整,在大多数情况下,褶皱被视为影响器物美观的工艺缺陷。而只有到了近几十年来,随着现代陶艺的发展,传统范式不断被突破,褶皱才被当作是一种重要的审美设计语言而在陶艺中得到日益广泛地应用。

褶皱在陶艺中的应用形式除区分为褶与皱以外,还可以划分为自然褶皱和人工褶皱两大形式。自然褶皱指的是在较少人工干预的情况下自然形成的褶皱肌理,如在陶艺的成型和烧成中因胎釉紧缩或开裂所形成的自然褶皱。人工褶皱则是利用人工的手段与方式,如揉捏、扭曲、挤压、刻划等,使陶艺器皿表面形成人力可以控制的褶皱变形,例如马口窑所产的陶瓷器皿。

陶艺中所形成的褶皱形式与其所采用的陶瓷胎釉原料特性密切相关,不同的胎釉原料所产生的褶皱都是不相同的,由于胎釉原料极为丰富,这就给了褶皱的设计者以极大的发展空间,但同时也对设计者的工艺技术水平提出了更高的要求,需要设计者具有对陶瓷材料工艺特性更精确地把握,并将材料与形式美完美地結合起来。

二、褶皱在陶艺设计中的应用特点

褶皱在陶艺设计中的应用,大大增强了作品的空间感与立体感,拓展了作品的艺术审美形态,使得陶艺作品更富有个性化,已经逐渐成为陶艺设计的一种流行时尚,并且仍在不断地更新发展,而在发展创新中也逐渐形成了其独特的应用特点。

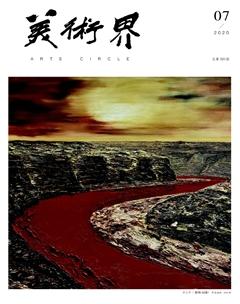

首先,强烈的空间感和节奏感。褶皱的结构依附于陶艺造型当中,并随着造型变化而产生有节奏的变化,褶皱的形态、方向、疏密都依据陶艺基本实用性功能的需求,在不损害其基本实用功能的前提下,使其表面更富有空间变化,不仅因起伏凹凸而产生更多的空间,也产生了更为丰富的光影变化,从而极大地增强了视觉的立体三维感。褶皱也使静止的陶艺器皿产生了一种运动感,富有节奏感并具有一定规律性的褶皱使作品更具有内在的活力和外在的张力。如图1灯具,在设计中应用了疏密有致、富有变化的长条褶皱,形成丰富的空间变化和光影变化,并产生一种流动的节奏感。

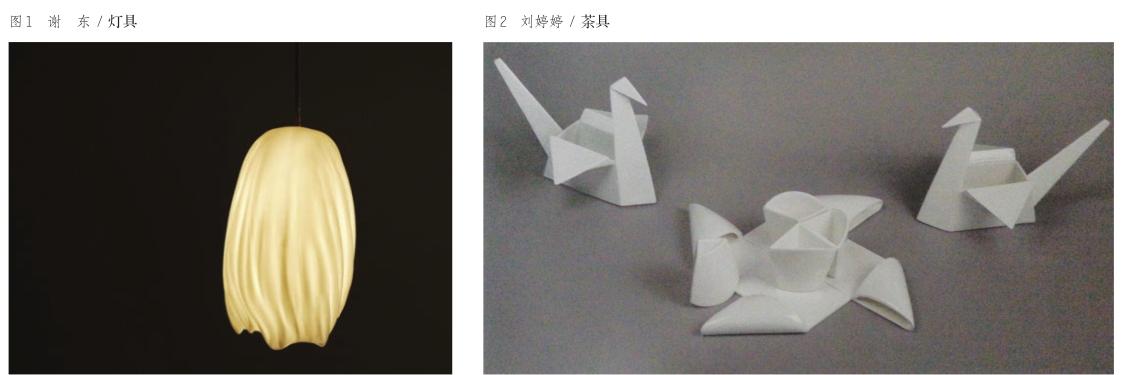

第二,特殊的形态与肌理装饰。陶艺设计者通过褶皱的应用,改变了原有的材料形态与属性,使其表面产生了特殊的形态与肌理装饰。设计者往往充分发挥创意,常常使作品产生令人意想不到的独特形态与肌理,而这些独特形态与肌理往往具有强烈的装饰性效果,产生千奇百态的独特审美感受,而同时,褶皱之间形成疏与密、虚与实、动与静等的对比之美,灵活多样而富有变化。而人们在欣赏这些褶皱时,通过艺术联想而赋予作品更为丰富的审美内涵。如图2,作者采用折纸表现手法,所产生的褶皱肌理使陶瓷材质形成如同折纸般的形态和纸张的肌理效果。

第三,个性化与时尚化的审美风格。褶皱应用的日益普遍是陶艺个性化设计趋势下的产物,随着经济的发展,人们对个性化审美追求日趋强烈,从而促使陶艺的设计者不断地寻求突破大众化和单一化的设计方法,而褶皱的应用不受材料和条件的制约,即使是最普通的材质亦能彰显出强烈而独特的个性审美风格,展现设计者的创造性思维和审美理念,而新材料、新理念的应用则能够不断地形成新的褶皱表现形式,因此,褶皱的应用既满足了个性化审美的需求,而同时亦能够紧跟时尚潮流。如图3餐具,采用了高科技3D精雕技术手段,使器具表现形成波状和细腻的褶皱纹理,给人带来时尚和个性的审美感觉。

最后,传统与现代相结合的美学境界。褶皱在陶瓷中的应用历史悠久,因此,陶艺设计者在应用褶皱时,既能够通过褶皱来展现古朴自然的传统民族文化境界,也能够通过褶皱来体现现代美学追求。从传统美学来看,即使是人工褶皱,亦由于陶瓷材料的不确定性而大多呈现出自然的形态和肌理,富有传统古典美的气息,契合于传统“天人合一”的自然美境界,并带给人们返朴归真的情感体验,而从现代美学来看,陶艺中所应用的褶皱亦与西方表现主义、结构主义、立体主义等美学追求相符合,从而成为传统与现代美学理念完美结合的典范。

三、褶皱在陶艺设计中的应用意义

不可否认的是,褶皱对于陶艺实用性功能的呈现助益不大,甚至有所损害,譬如可能使用同样材料制作的器皿空间容量减少,加大了材料的消耗与工艺难度,这也是历史上陶瓷器皿上的褶皱被不断消除的原因。也因此,褶皱在当前陶艺设计中的应用所呈现出的日益普遍的趋势,绝非是基于加强实用性的考虑,也并非只是单纯地表现形式上的创新,它更是一种精神上和美学上的拓展,并由此可见历史上不引人关注的细节而逐渐成为陶艺设计的主角因素之一,发挥着积极而重要的意义。

首先,褶皱在陶艺设计中的应用开拓,丰富了陶艺材料与造型的自由表达空间。传统陶瓷艺术往往具有较为固定的陶瓷材料与造型表现,而近些年来陶艺的崛起,打破了固有程式而朝向自由表达的方向发展。褶皱在陶艺设计中的应用正体现了这种自由表达的设计趋势。陶艺中的褶皱表现自由而富有创意,充满了浪漫洒脱的现代气息,生活的实用性功能不再成为材料与造型表达的阻碍与羁绊,其目的在于创造出不受约束的自然优美的形态,从而激发出强大的创造力。而在设计者释放其无限创造力的同时,材料的各种表达可能得到不断探索,材料本身的特性也得到了应用的尊重,而同时造型也达到了无比的丰富性,极大地拓展了材料和造型的表达空间。

其次,褶皱在陶艺设计中的应用赋予了陶艺以精神化、人格化的独特魅力。傳统生活陶瓷的设计注重于实用性与美观性,难以显现出强烈的精神气质,而当前陶艺的设计者则更关注于赋予作品以精神品格,使作品更富有生命力。而褶皱应用于陶艺设计当中,在体现精神气质方面具有显著优势,它在很大程度上赋予了作品以生命力,它以生动多变的褶皱表现而使作品形成了自身独有的精神气质,因褶皱形态的不同而形成或含蓄内敛、或张扬外露等不同的性格气质,而在这一精神塑造的过程中,设计者的思想情感、创作理念、审美追求也充分地融入其中,使作品具有了更打动人心的人格魅力,以一种雕塑化的手法引领着陶艺设计精神化与人格化的发展趋势。

最后,褶皱在陶艺设计中的应用全面推动与促进了陶艺的创新发展潮流。陶艺是在以创新为核心理念的基础上兴起与发展的,创新是其生命力,而褶皱的应用为创新提供了巨大的发展空间,不论是何种材料、工艺、造型的陶艺,褶皱都能够在其中得到应用发展,并创造出许多新的表现形式,因此,它可以在陶艺各个方面都发挥其巨大的推动与促进作用,具有非常积极的创新意义。

结语

褶皱是中国陶瓷设计中由来已久的表现手法,但在当今陶艺的设计中仍是重要的时尚元素,并将随着陶艺的发展而日趋流行。如今,高技术和新材料的持续发展,必将推动陶艺中的褶皱表现更加丰富和新颖,在展示其技术性优势的同时,并由此而衍生出更加深刻的文化内涵与审美品质。

注释:

*该文章是湖北科技学院2018年度校级教学研究重点课题项目,编号2018-XA-003的成果。

参考文献:

[1]Frances Wong,林克.谢东褶皱的哲学[J].明日风尚,2013(03).

[2]何炳钦,孔铮桢.捏的无碍——现代陶艺造型散论[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2009(03).

[3]孙璇歌.从纸张到泥土——折纸效果在陶瓷艺术造型中的应用[D].南京艺术学院,2015.

[4]谭妮.论现代陶艺中对泥性的驾驭[D].湖南师范大学,2011.