中国生育水平的间接估计

姜全保,刘雪昭,杨淑彩

(1.西安交通大学 人口与发展研究所, 陕西 西安 710049;2.西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049)

一、 研究背景

中国的生育已经稳定在较低水平。2000年人口普查数据显示总和生育率为1.22,2010年人口普查显示总和生育率为1.19,2015年全国1%人口抽样调查显示总和生育率为1.05[1-3]。对于这么低的生育水平,有学者认为普查数据中存在出生漏报,使得生育水平较低;另外一部分学者则认为随着社会经济的发展和生育意愿的下降,生育水平确实降到较低水平[4-9]。中国在2013年开始执行单独二孩政策,在2016年开始执行全面二孩政策,这两项政策促使中国的生育水平提高。2017 年全国生育状况抽样调查数据显示,2006—2016年间中国的总和生育率在1.65左右波动,其中2014年和2016年分别为1.67和1.77,比政策实施前一年的生育水平要高[10]。另外,北方七省2006—2016年间的总和生育率在1.5—1.9间[11],西南四省2016年总和生育率为1.9[12]。

中国以总和生育率表示的生育水平一直存在争议。一方面,由于出生漏报[4]以及现实中只想生一个或者两个孩子的低生育意愿[13]使得生育水平确实很低;另一方面,中国不同部门比如国家统计局、国家卫生健康委员会、国家公安部都登记有出生数据,而且数据之间存在差异;此外,学者们使用不同的数据、不同的方法所得到的研究结果也存在较大分歧,使得中国的生育水平问题变得更加复杂。一些学者认为,中国的生育情况长期处于1.5以下的水平,但是有学者认为个别年份生育水平会达到1.7以上,造成这些差异的原因与学者所选取的数据来源、质量和采用的估计方法以及对数据进行调整的方法不同有很大的关系[5,14-17]。

间接估计方法为研究中国生育水平提供了工具,不少学者试图通过间接估计技术来分析中国的生育水平,包括变量-r方法、P/F比值方法、逆存活分析方法和预测模拟等方法。有许多学者使用变量-r方法分别估计了中国的总和生育率[5,15,17-18]。陈卫、杨胜慧和郭志刚使用P/F比值法对中国的生育率进行了估计[14,16],该方法使用曾生子女数中所反映的生育水平来调整时期生育率[19]。王广州、陈卫和张玲玲采用逆存活分析方法根据最新的人口普查数据逆推以前普查年份各年龄别人口数以及出生人数,从而估计出各年的生育水平[20-21]。

当前,生育水平依然存在较大争议。而且,经过2013年单独二孩和2016年全面二孩政策之后,出生数量由2017年的1723万人下降到2018年的1523万人,然后又下降到2019年的1465万人(1)国家统计局. 2017年国民经济和社会发展统计公报.(2018-02-28).http.//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html;国家统计局.2018年国民经济和社会发展统计公报.(2019-02-28).http.//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html;国家统计局.中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报.(2020-02-28).http.//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202002/t20200228_1728913.html。在出生数量急剧下降的情况下,使用多种方法评估、比较中国的生育水平,对于理解过去、当前及今后生育水平的变动趋势会有所帮助。基于此,本文综合使用变量-r方法、P/F比值方法、逆存活分析方法和预测模拟四种方法估计中国的生育水平。这些方法已经应用于中国部分年份的数据估计,本文希望使用尽可能多的数据,通过不同方法多种结果的比较,为掌握中国生育水平,完善生育政策提供借鉴和依据。

二、 间接估计方法

1. 变量-r方法

变量-r方法是在稳定人口理论基础上扩展得到的,这一方法在生育、死亡、婚姻等方面具有广泛应用[22]。蔡勇、陈卫和赵梦晗使用变量-r方法对中国的生育水平做了估计[5,15,17-18]。

以m(a)表示女性的年龄别女婴生育率,p(a)表示女性从出生存活到a岁的概率,人口净再生产率NRR可以表示为:

(1)

某时期的女婴出生数量为B,存活概率为p(x),女性人口的年龄别增长率为r(x),那么该时期x岁女性人口人数N(x)可以表示为:

(2)

x岁女性生育的女婴数量可以表示为B(x)=N(x)×m(x)

得到有生育的母亲的年龄分布为:

(3)

由公式(1)、(3)可得:

(4)

总和生育率可以表示为:

(5)

使用变量-r方法计算总和生育率关键在于各年龄的增长率以及女性的生育年龄分布,该方法的主要优势是可以部分消除中国数据中存在的漏报问题。由于计算的是各年龄的增长率,所以即使两次普查数据都存在漏报,如果漏报程度差别不大,那么漏报对于结果的影响会较小。同样,计算生育女性的年龄分布也是一个相对数据,如果年龄别上的误报程度差别不大,那么绝对数据的漏报对于结果的影响较小。但是,出生性别比数据以及由死亡数据计算的存活率信息的准确性会影响计算结果。

2.P/F比值方法

P/F比值方法根据女性各年龄的平均曾生子女数和与此相匹配的各年龄的累计生育率进行逐一计算得出其比值,然后计算各年龄组女性比值的平均数,最后以该平均数乘以时期生育率得到调整的总和生育率[19,23]。使用单次普查数据运用P/F方法调整生育水平要求生育水平和模式比较稳定,否则调整会掩盖生育水平的变化[19]。中国近年来生育水平下降,生育模式发生变化,这种方法对于中国的数据不太适用[16]。而使用两次普查数据的P/F比值方法,可以部分消除生育变化的影响。本文既使用单次普查数据P/F比值方法估计生育水平,也使用两次普查数据P/F比值方法估计生育水平。

3.逆存活分析

(6)

逆存活分析计算简单,广泛应用于中国的出生漏报和生育水平的调整。但是,如果作为基础数据的后一期数据本身就存在很大偏差,那么逆存活分析得到的结果就会偏离实际水平,矫正的出生数量和生育水平也会存在偏差,用于计算逆存活率的死亡水平也会影响计算结果。

4.预测模拟方法

预测模拟方法是根据已知人口信息,利用人口预测的方法,通过模拟从而测算人口参数比如总和生育率。郭志刚使用普查数据通过预测模拟估计生育水平,发现1996—2003年的总和生育率低至1.4,之后虽总和生育率回升但也只是在1.5左右[24]。李汉东和李流以2000年人口普查数据为基础数据,分析结果表明,如果普查数据准确,那么2000—2010年十年间的平均总和生育率为1.82;如果2010年普查数据准确,那么2000—2010年十年间的平均总和生育率为1.57。使用预测模拟方法时期初和期末数据的可靠性会影响所得参数的准确性[25]。

本文根据历年公布的年龄别生育率可以得到一个当年调查的总和生育率,然后使用基年的数据和调查的总和生育率做人口预测,从而得到每年的出生数量,计算出生数量和历年公布出生数量的比值,使用该比值作为系数调整得到对应于国家统计局历年公布的出生数量的总和生育率。

三、 数据

中国的生育数据主要有三个来源:一是国家公安部门负责户籍登记,统计时有出生人口信息;二是国家卫生健康委员会(原国家人口与计划生育委员会)负责监测计划生育政策和出生指标,登记时有出生人口信息;三是国家统计局作为权威机关负责人口普查和人口变动抽样调查获得相应数据。但是,不同机构的数据之间存在差异。

就中国的普查数据来说,寇尔(Coale)认为中国1982年人口普查年龄和性别数据较为可靠[26],但随着1990年人口普查数据的公布,人们发现1982年人口普查数据中存在着为躲避计划生育惩罚的婴幼儿瞒报漏报现象[27-28]。对于1990年人口普查,学术界普遍认为数据质量相对可靠[27,29],但使用2000年人口普查数据评价1990年人口普查数据时,发现1990年数据也存在漏报[30]。2000年人口普查面临了社会环境变化、人口流动性增大等诸多因素的挑战,使得普查实施也受到了巨大挑战[31-32],但普查是成功的[31,33],普查漏登率为1.81%[1]。对于2010年人口普查,不仅存在漏报问题,还存在重报问题。0—9 岁低龄人口主要是漏报,20—45岁人口既有重报也有漏报[34-35],还存在低龄人口和老年人口的死亡漏报[36]。总体而言,学者们认为1982年和1990年的普查数据质量相对可靠[27,37],2000年和2010年的数据存在一定的问题[8,38-39]。

针对出生数量漏报问题有两种不同的观点。一种观点认为需要对普查数据进行调整之后才能计算生育水平[14,34,36]。另一种观点认为普查数据应该得到充分尊重,即使数据有缺陷,通过多方数据分析比较、不断用新资料加以检验的方式仍然可能对人口形势做到大致把握[40]。

本文直接使用了普查数据,原因如下:第一,本文综合使用了多种方法,各种方法有自己的优势和不足,比如变量-r方法,并不是直接根据生育数量推算生育水平,而是根据两次数据之间的年龄别增长率和生育女性的年龄分布,方法本身可以部分消除出生漏报的影响;而逆存活分析方法,本身就是根据后期的数据通过漏报回填估计过去的生育水平,预测模拟方法类似,是通过以往数据打靶后期数据从而评估生育水平,本身就是一种漏报回填的操作方法。第二,本文使用国家统计局系统的数据,即使存在漏报,系统内部的漏报可能具有某种规律性。如果引入比如国家公安部门或者教育部门的数据对于人口普查数据进行调整,不同系统的数据带来的差异可能会更大,而且不太清楚这种差异到底是数据的漏报问题还是因为不同系统间数据登记口径不同造成的。比如公安部门的出生登记系统就有延迟登记出生的现象[41-42],但是延迟之后什么时间(几岁)进行登记不清楚。

鉴于上述原因,本文使用普查或者调查资料直接公布的数据和间接方法估计生育水平。具体使用的是1982年、1990年、2000年和2010年全国人口普查数据和1987年、1995年、2005年和2015年全国1%人口抽样调查数据,以及历年公布的年龄别生育率和出生数量。

四、 结果

1.变量-r方法

使用变量-r方法计算的1990—2000年净再生产率为0.7081,由净再生产率与总和生育率的关系可以估计出1990—2000年的总和生育率为1.505;计算的2000—2010年净再生产率为0.7376,估计出2000—2010年的总和生育率为1.563,具体见表1。

表1 不同方法估计的总和生育率水平

本文使用变量-r方法估计的1990—2000年间的总和生育率1.505,在蔡勇所估计的1.46—1.57范围内[5],低于陈卫估计的1.61[15]。本文所估计的2000—2010年间的总和生育率为1.563,与赵梦晗所得出的结果基本相同[17],低于陈卫所得出的1.68的结论[15]。总体来说,使用变量-r方法估计1990—2010年间总和生育率在1.5—1.6的水平。

2.P/F比值方法

使用P/F 比值方法和2000年人口普查数据计算的总和生育率为1.43,使用2010年人口普查数据计算的总和生育率为1.50。在20—24岁组开始P/F值有明显的上升趋势,说明在过去的十几年里,生育率经历了不断下降的过程。郭志刚估算了中国1982年、1990年、2000年和2010年人口普查的P/F值,认为单次人口普查数据的P/F方法不适合当前生育水平较低的中国人口的结论[16]。

使用1990年和2000年普查数据和两次普查间的P/F比值方法计算的总和生育率为1.35,低于上述根据2000年数据计算出来的1.43,远远低于根据1990年数据计算出来的2.29。使用2000年和2010年普查数据和两次普查间的P/F比值方法计算的总和生育率为1.32,低于上述根据2010年普查数据计算出来的1.50和根据2000年数据计算出来的1.43,详见表1。

3.逆存活方法

1982年人口普查公布的总和生育率为2.61,由1990年人口普查数据估计的总和生育率为2.95。1990年人口普查公布的总和生育率为2.29,由2000年人口普查数据估计的总和生育率为2.63。2000年人口普查公布的总和生育率为1.22,由2010年人口普查数据通过逆存活分析方法估计的总和生育率为1.54,详见表1。

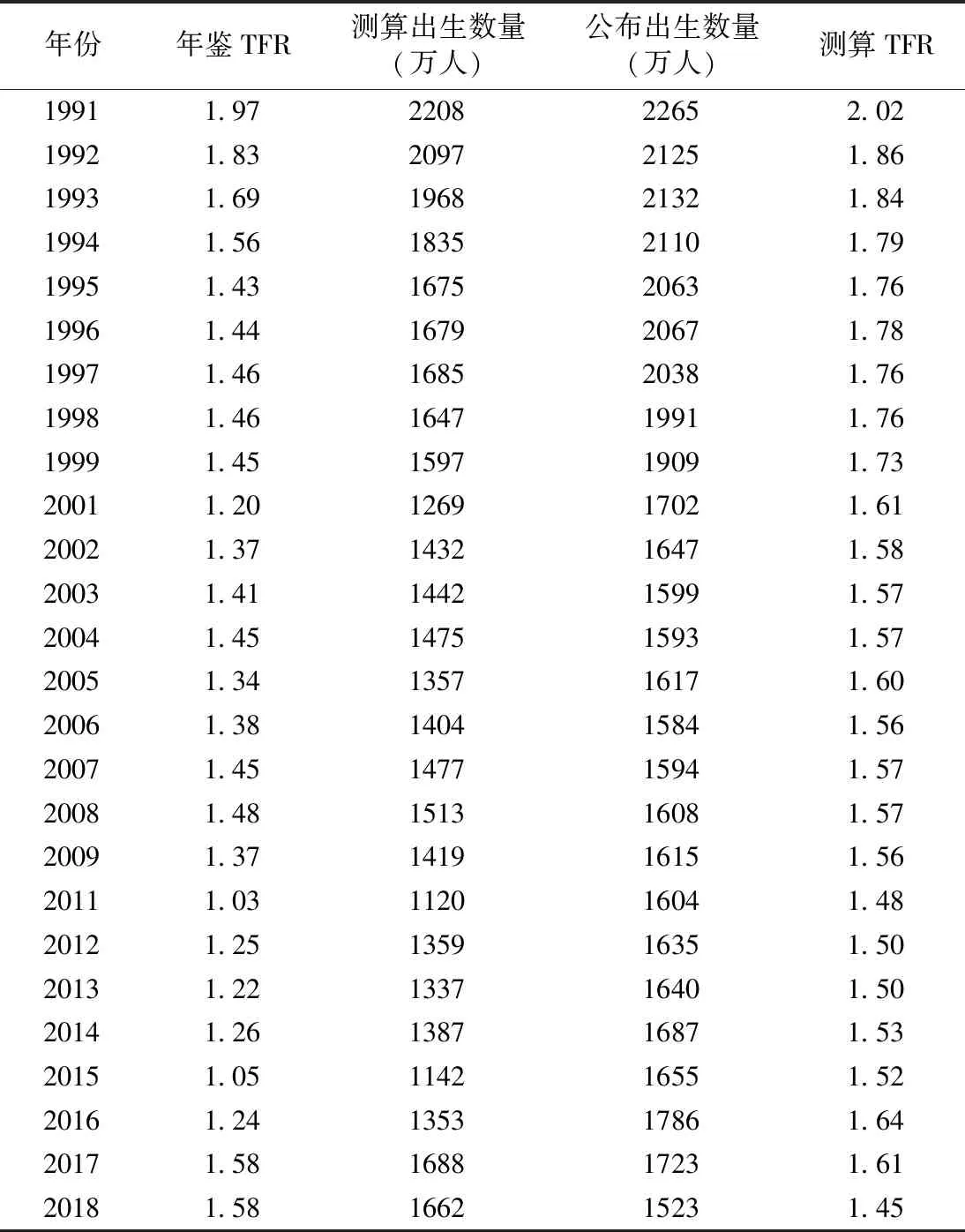

4.预测模拟方法

使用人口普查数据通过预测模拟的方法估计自1990年以来的总和生育率,见表2。自1995年以来调查的统计数据显示的总和生育率基本在1.5之下,2017年由于全面二孩政策的实施达到了1.58,但之后应该大幅度下降。根据调查得到的年龄别生育率和公布的人口年龄性别结构推算的出生数量少于国家统计局公布的出生数量。即使根据统计局公布的调整之后的出生数量推算的总和生育率,2000—2010年在1.5—1.6之间,2010年之后基本在1.5之下,虽然2016年和2017年由于政策影响在1.6之上,但由于2018年只出生了1523万人,2019年出生1465万人,总和生育率应该已经下降到了1.45以下。

表2 预测模拟的出生数量和生育水平

五、 结论

中国生育水平一直存在争议,对于未来中国人口发展的判断也存在很大争议[24]。随着2013年和2016年生育政策的调整,生育水平出现小幅度上升[10],但之后出生数量下降,从2017年的1723万人下降到2019年的1465万人,减少了258万。出生数量下降是育龄妇女人口总量、育龄妇女年龄结构和生育率多种因素综合作用的结果,未来中国的育龄妇女人口总量会减少、生育旺盛期育龄妇女比例也会减少[44]。理清中国生育水平的变化过程,对于预测未来生育水平的变化,判断出生人口数量趋势和人口发展趋势具有重要意义。本文使用人口普查以及抽样调查数据,采用四种间接方法估计了中国的生育水平。本文的发现如下。

变量-r方法显示,中国1990—2010年的总和生育率在1.5—1.6左右。使用该方法与学者的结果比较接近或者稍微低一点[5,15,17],但都低于1.7的水平。

单次普查数据和P/F比值方法显示1990年、2000年和2010年的总和生育率分别为2.29、1.43和1.50。但由于单次普查数据不太适用于中国当前生育水平变动较大情况,本文使用两次普查数据的P/F方法估算1990—2000年和2000—2010年间平均的总和生育率分别为1.35和1.32,低于普遍认为的1.5左右的水平。

使用逆存活分析方法估计显示,1982年的总和生育率为2.95,高于1982年人口普查公布的总和生育率2.61;1990年的总和生育率为2.63,高于1990年人口普查公布的总和生育率2.30;2000年的总和生育率为1.54,高于2000年人口普查公布的总和生育率为1.22。通过下一次人口普查数据使用逆存活分析估计上一次人口普查中的总和生育率,使得总和生育率提高0.3左右。

预测模拟方法显示,即使按照国家统计局公布的调整之后的出生数量去估计总和生育率,2000—2010年在1.5—1.6之间波动,2010年之后生育水平也基本在1.5之下。2018年只出生了1523万人,总和生育率应该已经降低到了1.5以下。

上述四种方法的结果表明,自20世纪90年代以来中国的生育已经降到较低水平。但是,自20世纪90年代以来的一系列评估和预测,高估了生育水平,从而高估了出生数量,使得人口规划中的人口总量屡次低于规划目标[24]。长期的低生育水平会对中国人口的长期发展产生深远影响,影响出生人口数量、劳动年龄人口数量、人口年龄结构等。以稳定人口分析,总和生育率为1.3则45年之后人口总量减少一半;总和生育率为1.0则29年之后人口总量减少一半[45]。长期低生育水平会导致未来育龄女性总量缩减,进而导致出生人口数量下降,即使生育水平回归至更替生育水平,人口总量缩减趋势在短期内也不会停止[46]。中国人口增长潜在的负惯性需要引起重视[47],并及早做好应对准备。

在目前的情况下,如果不采取更加有力的干预措施,生育率可能继续下降,需要营造良好的社会经济环境以促进生育[48]。发达国家采取的促进生育的政策主要包括经济支持、托幼服务、女性就业促进等方面。中国目前除了低生育意愿之外,面临的现实是“生不起、养不起、不敢生”,需要在住房、教育、医疗等方面采取措施,以减轻家庭生育和养育负担,提升群众的生育意愿[10]。中国需要认真审视当前的人口形势和政策,及时调整政策以达到人口社会长期可持续均衡发展。