基于同步课堂的师范生实训教学设计与应用

朱宏亮 林亭宇 常光云

摘 要:实习研习,是师范生实践能力培养的重要环节,但目前普遍存在场地师资匮乏、实践反思薄弱等问题。文章根据同步课堂的跨时空教学、资源共享、高效便捷等特点,在分析同步课堂对实习、研习过程的影响基础上,构建了研实一体化实训模式,实现虚实融合线上线下的交互。该模式应用于中职学前教育专业实习和研习活动,并进行了实证研究,实践表明,跨时空教学模式能将研习与实习放在同一个一体化课堂中,由此改变研实脱节及实践反思薄弱的问题,而资源共享则能解决师资还有场地资源缺乏等问题。最后归纳了应用研实一体化模式应注意的问题。

关键词:实习;研习;同步课堂;研实一体化

中图分类号:G434;G652 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2020)10-0087-04

实习和研习是师范生教学中不可或缺的组成部分。无论在实践还是研究层面,教学管理者和研究者都逐渐重视两者的衔接和统一。李录琴等[1]提出了“见习—实习—研习”三位一体的教育实习模式,该模式优化了实习过程中理论与实践相分离的不足,通过进一步完善对环节的设计,加强了教育理论与实践的衔接性与融通性。Z大学提出课程、实践、评价、师资、平台五位一体的培养体系,以建立符合卓越教师成长规律、特色鲜明的教师教育实践体系[2]。但实际操作中,师范生实训教学中仍然普遍存在场地师资匮乏、实践反思薄弱等问题。近年来,随着5G技术的日益成熟,以及国家政策的支持与推动,同步课堂在K-12教育学段的应用日趋成熟。本文拟借助同步课堂的教学环境及相应的教学模式,结合师范生实习研习的教学结构,设计基于同步课堂的研实一体化实训模型,真正打通研习和实习环节,推动实习课程资源在研习环节的有效共享应用,让两者相互作用,互为促进,营造学生教学反思氛围,促进知识迁移。

一、 同步课堂的概念及特点

“同步课堂”一词最早出现于2001年,指在远程开放教育理论指导下,基于网络技术环境及远程互动教育系统,由校内教师及校外导师协同配合,两端實时同步互动的一种远程协同教学模式。目前,对于同步课堂的界定主要分为四种:一是如王成端与顾玉林将同步课堂视为教学范式[3];二是如汪学均、靖国平、文付才和杨晓莹将同步课堂视为教学模式[4];三是如林桂平将同步课堂视为教学系统[5];四是如杨俊锋将同步课堂视为学习环境[6]。

同步课堂具有为位于不同时空的师生创设“面对面”机会的特点,使两地学生能及时获得信息,开展互动,加深对知识的理解[7],从而可实现优质教育资源均衡[8],开展多校协作式同步课堂模式,是将校与校相结合,使各校之间可取长补短,共同提高两校教育质量[9],亦可多国互动,实施跨文化混合同步网络课堂,培养学生的国际视野及跨文化交流能力[10]。

二、同步课堂对研实一体化的影响

1.为研实一体化提供环境基础

同步课堂以远程录直播设备、云平台、集中远程教学系统为基础,充分保证学校与实训两端教学内容、教学过程、教学氛围的真实同步传送,使其与实景课堂教学的效果几乎等同。研习一般在本校组织实施,而实习一般在实习单位实施,两者处于不同物理空间,要实现一体化闭环,相互作用和互动,必须要借助同步课堂。

2.推动“研实”资源互补

为解决同步课堂中互动交流不足、教学方式单一的问题,研实一体化模式一方面结合线上师范生实训教学新特点,以同步直播式课堂教育为主线、异步研讨总结为辅线进行多层次部署,以增进研实一体化教学模式的互动性。另一方面基于IPTV的远程教学交互式应用模式[11],创设了生成性资源库,通过借助资源库中的原生数据,应用自主学习、协作学习、教师引导等方式,使学生能够获得新的知识与技能,并提高其信息素养、元认知能力及自主学习能力,并为经验薄弱的学生提供实效性的参考,是师范生短期内补充优质实训经验的有利途径。

3.增强“研实”过程性评价

同时,研训一体化模式以培养德才兼备、以人为本的卓越教师为目标,注重对师范生研训实践中的过程性评价,并探索适合于研训教学的考核方式及标准。主要通过回拨资源库中的课程实录视频、研讨课程教学设计或评析新颖观点等方式,来扩大对学生学习评价的覆盖面,而平台中的研训课程管理系统,能够实现与实训方进行预沟通,并可在此系统中公开展示课程计划安排表,方便师生预先完成课前教学任务的下发及评析。

三、基于同步课堂的师范生研实一体化实训模型构建

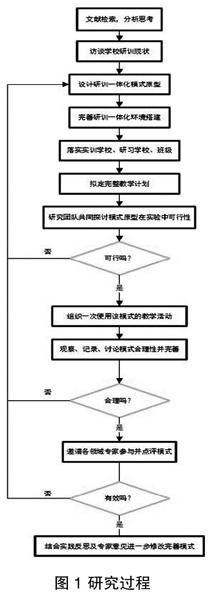

1.研实一体化模式的研究过程

目前,研究者针对师范生研训模式的构建,已能全面把握研训教学过程的各结构要素,并能将现代技术融入师范生研训教育中,但缺乏借助技术手段以改变研训相分离的新型化模式。为进一步落实并调研此类问题,本研究与杭州某重点示范中职学校进行合作研究,共同研讨了教学模式的构建、数字化教学环境的应用、研训资源难题的解决及研训衔接性等问题。进一步通过行动研究法、访谈法等多种方式,面向师范生的研训教学应用中的实际需要,以解决现实问题为研究取向,构建出了研实一体化模式雏形,并搭建出相匹配的信息化教学环境,通过课堂观察法、调查研究法等方式,做到校内与一线教师落实到班,校外与实训专家反复研讨,通过多次的优化与改进,以增进模式的可行性及合理性。再通过校内小范围的“实验教学—反思研讨—修改完善”,初步保证模式的有效性后,进一步组织大范围的公开课,通过邀请各领域的专家共同评析此模式,再次深入优化模式的可行性、合理性及有效性。模式构建的流程如图1所示。

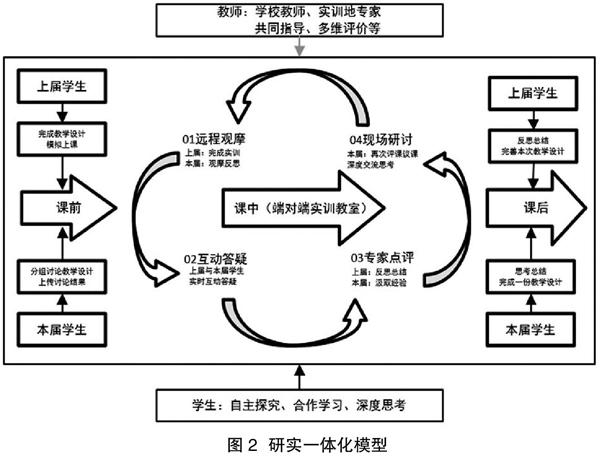

2.研实一体化模式的设计

如图2所示,整个模式包括两类对象三大阶段,对象分为研训学生及共导双师。研习与实习中的学生群体相互作用、辨证发展,学习策略体现在自主、合作、探究、自我评价等;校内教师及实训单位导师共同引导,协同为学生开展跨时空、跨地域、深反思的全交互式实训教学活动。研实一体化教学模式采取课前、课中、课后三阶段:①课前阶段:上届学生需完成教学设计并模拟上课,本届学生分组讨论教学设计并上传讨论结果;②课中阶段:该阶段由直播、面授相结合的方式进行推进,较为适宜师资及时空资源紧缺、研习与实习脱节、深度思考不足的实训类课程。观摩环节由校内直播教室与校外实训教室实况共享,研习学生可同步观摩实习学生的教学全景;互动答疑环节,由校内负责教师进行组织引导,组织研习学生,针对实习学生的备课、上课、作业布置等各环节,进行审慎的思考,并与实习学生实时互动,提出自己的疑问或建议;专家点评环节,充分发挥实训专家的权威作用,分别对实习学生在课堂教学过程中、研习学生在互动交流阶段所展现出的优缺点进行高水平的点评;现场研讨环节,采用面授式课堂教学,由校内教师调取资源库资源,组织学生针对实习学生教学过程中的教学基本功、教学目标、教学内容、教学组织及课堂结构、教学方法及教学手段、教学效果等方面展开深度思考与讨论总结,并布置课后任务。最终,使整个学习过程呈螺旋式上升并形成闭环。③课后阶段:包括上届学生的教学反思(完善教学设计)及本届学生的拓展练习(完成一份教学设计)。

四、案例分析

本文尝试将研实一体化实训模式应用于学前教育专业师范生研习、实习课程教学中。案例设计以同步课堂教学的设计理念与目标为指导,依赖端对端教室及远程研训系统等学习环境的支撑,发挥双导师同步教导作用,旨在培养学生的自主、合作、探究学习能力,提升其研训经验。

教学过程设计包括三个阶段:在课前阶段,上届学生完成教学设计、进行模拟上课训练、上传教学资源,本届学生则完成教学设计预习、上传预习结果、查阅课程相关资料;在课中阶段,上届学生创设情境、提供脚手架开展情景教学并对情景探究学习应答结果给予反馈,研习学生则基于观摩环节,以“教学目标”为导向,针对教学过程中的优缺点,与上届学生进行实时互动答疑。随后由实训专家针对课程设计理念、实训全过程进行点评,并给予学生实时互动应答。在最后的环节中,由研习教师组织学生,应用资源库中数据,分别从教学基本功、教学目标、教学内容、课堂结构与教学组织、教学方法及手段、教学效果等六个维度进行现场研讨,旨在促进学生进行深度思考;在课后阶段,实习学生完善教学设计、上传教学反思,研习学生则完成本课程拓展设计、上传作业结果。

本案例中的师范生研训教学,基于“异地同步、双师共导”的环境创设,充分发挥了端对端教室的技术优势。首先,通过实习学生教、研习学生评、双师共导的一体化模式框架,能够激发学生的情感体验,增进学生的心理机能;其次,信息化环境的营造,利于同伴合作讨论学习策略的实施,能够实现课中阶段的拓展延伸,形成“课前、课中、课后”的三阶段模式设计,有利于提升学生的沟通协作能力及其信息素养;再次,异地同步获取实训课堂信息的同时,也为动态生成和展示研习学生的智慧灵感提供了便利,学前教育专业充满着独特的体验性和感悟性,在教学过程中基于不同的生活阅历、观察角度、知识层次,在学生头脑中就会迸发出独特的内心解讀及个人感悟,较好地体现了研实一体化教学的反馈及时性及动态生成性。

五、实施研实一体化模式的注意事项

1.学生层面

学生应从思想上真正认识到研训的必要性及重要性,一方面,师范生需具备良好信息素养,在课前通过网络检索、搜集资料完成预备性学习,在课后应用资源库回顾反思,或借助网络平台进行互动交流;另一方面,师范生应做到以人为本、德才兼备,在课中阶段要充分发挥所学专业知识,更应注重与教育对象的互动交流,通过解读其表情、情绪等,随时调整教学节奏,不仅要掌握群体共性特点,还应明晰个体差异,以促进教育对象的全面发展。研习学生要做到,全方位多角度地观察并反思实习生的教学实战情况,取其精华去其糟粕,以提升自身实践经验及能力。

2.师资层面

实训导师应由经验丰富的教师担任,其职责主要在于以其丰富的实践经验、深厚的教学理论功底和较高的科研水平来指导、审核师范生教学计划的制定、授课内容安排、板书设计、课件制作与应用环节的确定等,并对全体学生进行拓展性知识的讲授,以帮助学生突破研训重难点;校内教师主要负责课前、课后阶段学生任务的发布—审阅—考评,课中阶段的组织—引导—总结等,校内教师应具有高度的责任心、丰富的课堂学习组织和班级管理经验,有现代化教学理念及教学设备的实际操作水平、能熟悉计算机操作,以确保直播教室研习课堂的质量。

3.模式层面

同步课堂需要信息技术的支持,但网络速度较慢是当今制约众多学校开展网络教学的负面因素之一。由此,学校需通过各种途径,如配置高性能服务器、增大网络宽带的接入量等方式解决这一问题,确保课程的稳定性及流畅性。同时,研训类课程的性质及特点决定了其考核评价方式的复杂性,研实一体化模式更应注重对学生的过程评价,借助资源库数据,对学生的研训态度、求知欲望、团队协作、实践反思等方面进行多维度评价。

六、结语

信息技术融进课堂,能促进多元互动的产生,保持学生思维的活跃。信息技术与教育教学深度融合,可协助优化课程体系、创新教学模式,是探索学前教育领域,更是探寻师范类实践性课程的学习新路径。基于同步课堂的研实一体化教学模型,打造双导师共教共导,实现1+1>2的效果,能呈现出“产教融合、校企一体”的办学模式。通过信息技术能采集学生个性化、全程性的大数据,为研训教学过程中,实践性知识的提取、存储、应用、再生提供了平台支撑。

参考文献:

[1]李录琴,常宝宁.三位一体教师教育实习实践模式研究[J].当代教育科学,2017(8):33-37.

[2]徐展斌.浙江师范大学:五位一体培养“卓越教师”[N].中国教师报,2016-11-09(015).

[3]王成端,顾玉林.同步课堂教学模式探讨[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2006(2):97-100.

[4]汪学均.视频互动同步课堂教学效果实验研究[J].现代教育技术,2017,27(2):47-53.

[5]林桂平.同步课堂与优质教育资源城乡校际交流模式的构建初探——以滁州市田家炳中学和定远县拂晓初中为例[J].中小学教师培训,2015(5):23-26.

[6]杨俊锋.创新课堂教学模式 培养学生国际视野

——跨文化混合同步网络课堂的实证研究[J].中国电化教育,2015(10):33-38.

[7]魏雪峰,杨俊锋.同步网络课堂的理念、应用及未来发展[J].中国电化教育,2014(9):93-99.

[8]文付才.同步课堂,破解三大教育难题[J].中国民族教育,2016(9):46-47.

[9]张华.区域推进“5+1+5同步课堂”的建设——以肥城市孙伯镇为例[J].现代教育,2017(5):7-8.

[10]汪学均.视频互动同步课堂教学模式研究[J].中国电化教育,2017(4):122-128.

[11]陈娟红,孙祯祥.基于IPTV的现代远程教学交互模式研究[J].中国教育技术装备,2009(9):111-112+114.

(编辑:鲁利瑞)