非遗传承活态保护视角下乡村景观设计

——以乌镇横港村为例

袁 政,李 宇,黄羽洁

(浙江农林大学暨阳学院,浙江 诸暨 311800)

1 引言

自20世纪末以来,随着中国城镇化运动的推进,各地城乡建设浪潮涌现。城乡建设对传统文化村落的大拆大建,破坏了千百年来保留下来的乡土风貌,乡村文化环境陷入了发展与传承的两难境地[1]。2015年3月,全国政协委员冯骥才在接受媒体采访说,“古村落是当今中国现存的最大的文化遗产,但近10年来,我国每天有200个村庄以惊人的速度消失在城镇化的进程中”。由于缺少对乡村非物质文化遗产(以下简称非遗)的重视和保护,导致乡村建设形成“千村一面”的现象[2]。在此背景下,横港村将以非遗乡村为定位。依托非物质文化遗产和当地民俗特色文化,创造一个非遗视角下的乡村景观新面貌,设计一个具有非遗韵味的乡村景观[3]。

2 横港村背景概况

2.1 地理位置

横港村位于浙江省乌镇镇东南部,申嘉湖高速出口附近,距桐乡市区约15 km,距离乌镇约4.7 km,10 min车程即达。距杭州、苏州均为60 km,距上海约为106 km,吸引大量来自杭州和上海的游客。村内有一条河,东西纵贯,长1000多m,名叫横港,村庄环境乡土气息浓厚,文化资源丰富。

2.2 村域概况

据2006年统计,横港村全村总户数1146户,总人口4158人。从年龄结构上,村民多以留守儿童和老人居多,青壮年多外出务工,人口老龄化、空心化现象较为严重。村域总面积8.35 km2,耕地面积5773.46亩。人均耕地面积1.37亩,全村以种植水稻,苗木为主。

2.3 气候分析

横港村地处东南沿海,是远近闻名的江南水乡,气候类型是典型的亚热带季风气候。具有温暖湿润,四季分明的特点。日照时间长,降雨量充足,年平均降水量1233.9 mm。

3 横港村资源优势

3.1 文化产业丰富

横港村地处乌镇,桑蚕文化、戏剧文化、竹编手工艺文化等都是乌镇的非遗文化。当地的特色产业有杭白菊、蓝印花布、竹编竹刻等。其中乌镇的蚕桑丝织技艺被列为国家级非遗项目。乌镇的非遗项目不仅数量多,非遗项目的种类也特别多,比如有文学、舞蹈、曲艺、杂技、传统技艺、美术等,各个领域都有非遗项目。其中,水阁、高竿船、蓝印花布等7个为省级非遗项目,有8个地市级非遗项目,15个县市级非遗项目。还建造了30多个非遗博物馆、工作室、手工作坊等。从事保护非遗项目的工作者、非遗项目的传承人有1200多人。

3.2 产业基础优越

横港村拥有丰富的农作物,在基地范围内有大面积农田。其中蚕桑养殖制丝产业为横港村的源头,水稻为横港村的主要生产农作物。目前村内以第一产业为主,耕种农业占据发展的主导地位。产业结构达45%以上,工业与第三产业相同,占有一定的比重。在周边村镇的产业带动下发展出很多特色农业与轻工业。近些年受乌镇互联网大会影响引进新型产业和现代化经济模式。

3.3 旅游资源丰富

2013年桐乡市乌镇镇提出“镇区景区化、景区全域化”,随着世界互联网大会的举办,为乌镇旅游业走向国际化打下了基础。横港村定位作为乌镇旅游开发的后备驿站,充分发挥商贸休闲业,衍生乡村新产业,提升乡村新品质,以缓解乌镇旅游旺季时的客容压力推动乡村区域经济发展[4]。

4 设计原则

4.1 休闲多元体验性

发展乡村休闲旅游,布局一些特色农家体验活动,让游客欣赏美丽风景的同时,还可以参与农家手工劳作,让游客充分感受农家生活的趣味性。打造多元体验景观丰富的非遗乡村,使横港村成为可观景可停留可游玩可互动的旅游景村[5]。

4.2 乡土材料原真性

就地取材,运用审美创造性把地方材料的应用发挥极致,也是对乡村艺术文化的传承表达。重组一些闲置的农具,如碾子、碓臼等,把庭院景墙和废旧物品有机的结合起来,形成较好的乡村空间氛围。在艺术文化渲染上,利用竹编、农耕的图腾、未经雕饰的树根点缀在院落空间和公共场所,保留与改造乡村原有的景观特色,打造原汁原味的非遗乡村风光。

4.3 非遗文化产业性

激活乡村特色文化产业,以非遗项目为基础,为非遗传承活态保护提供活动场所,打造桑蚕生产体验中心、养蚕体验室唤醒横港村桑蚕文化。设置非遗手工艺体验馆,民俗博物馆、乡村工作室,传承与保护手工艺竹编、三股绳、斗笠帽等传统手艺,让非遗带动促进传统产业发展[6]。

5 设计方案

5.1 设计构思

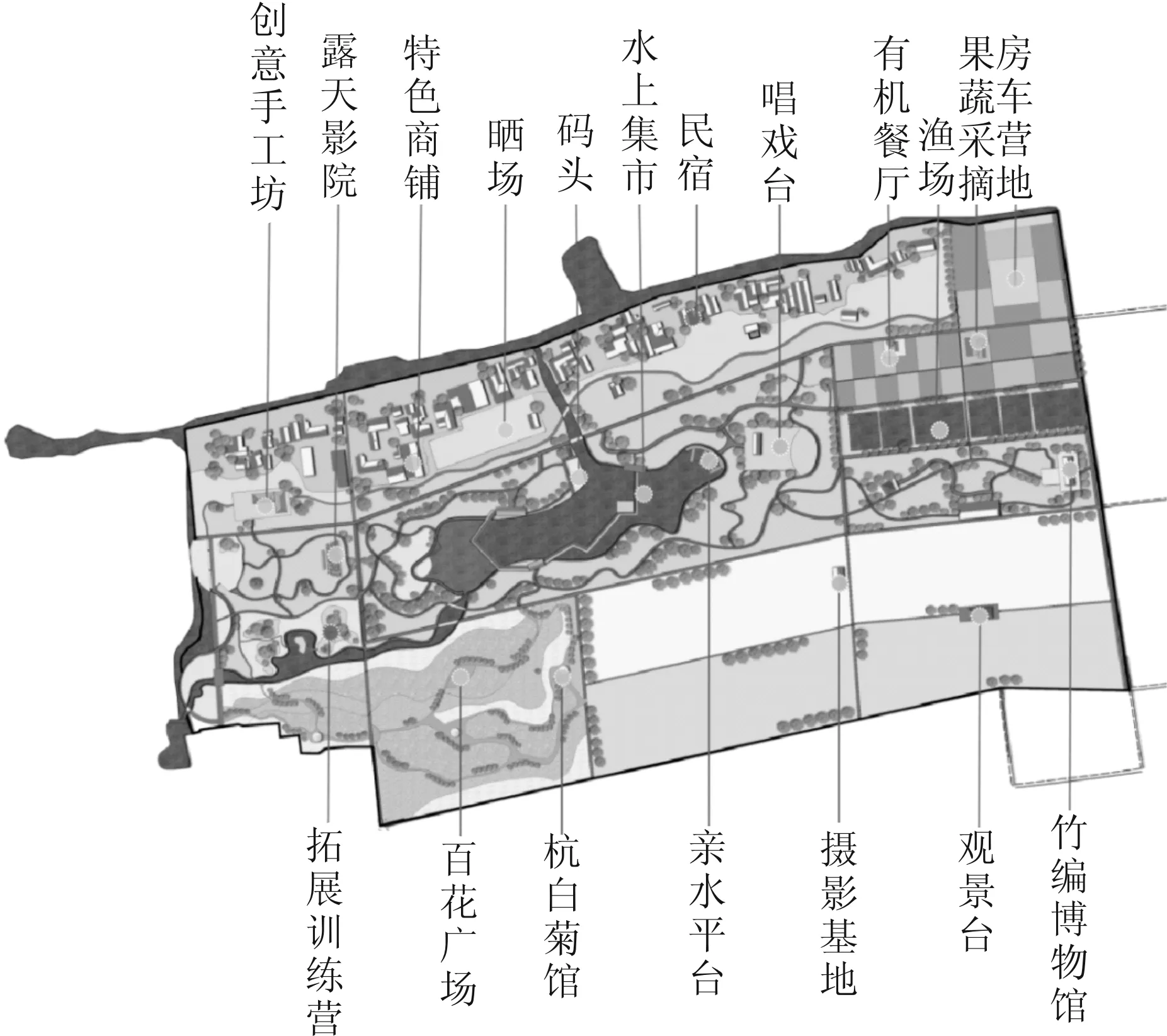

该设计以“百花齐放,编织美景”为主题,打造以杭白菊和非遗竹编工艺为核心的美丽乡村。杭白菊加工技艺是市级非遗项目,设计演绎将通过由杭白菊衍生的项目展现,比如花卉雕塑、婚纱摄影、插花课堂,同时包括花卉香水、花卉精油、花糕、花茶、花蜜、花卉手工艺品等一系列由杭白菊衍生的产品来呈现。竹编是嘉兴市级的非遗项目,通过竹编博物馆、竹编技艺表演、竹编的景观小品来展示非遗魅力。设计中可加入一些文化体验性景观,通过体验制作竹编、体验水上集市、体验农耕活动、体验采摘蔬菜、体验制作非遗美食等,将这些生活形态融入到设计中,构建与村民生活、生产息息相关的非遗生命共同体。

5.2 亲水集市区

亲水集市区主要是由一条水上的集市组成,是具有江南特色的水上贸易区,水上集市的设计理念是回归传统购物模式,也是乌镇的传统民俗。村民可以把自家种的水果和蔬菜拿到集市吆喝叫卖,游客能在集市吃到美味的早餐和传统特色小吃,还能买到各种各样的特色纪念品。最重要的是能亲眼观看传统非遗食物制作的过程,比如嘉兴市级非遗的三百酒酿技艺、桐乡市级非遗的湖羊肉烹饪技艺、姑嫂饼的制作等,这些非遗美食制作的过程都能以表演的形式展现给游客观看。水上集市不仅给村民和游客提供了一个不一样的买卖场所和买卖方式,也让游客感受江南居民在水上生活的趣味。

图1 总平面

对于一个地方而言,集市是最生动的生活记忆,也是最珍贵的非物质文化遗产[7]。

5.3 戏台表演区

桐乡花鼓戏是省级的非物质文化遗产项目。横港村有居民1700多人,其中60周岁以上的占1/4,所以这一部分的老年村民也有着很强的精神文化需求,每个月的18号就是村里的唱戏日。此区域设计一个长方形的广场,由一个古戏台建筑和弧形坐凳组成,广场空间宽敞,能容纳大量观众听戏表演。此区域为唱戏表演提供了场地,不仅仅满足了村民的日常文化需求,更能让唱戏文化融入到生活中,让戏曲文化更好的传承[8]。

5.4 竹编博物馆

竹编是嘉兴市级的非遗项目。竹编博物馆外围由一根根竹子围成,门前有一个小水池,走进博物馆的路两边有用竹编成的座椅,用来提供休息,博物馆分为展示区和手作区,展示区有箩、筐、篮、箕畚、果盒、屏风、门帘、扇子等各种精巧的生活日用品,也有极为精细巧妙的艺术品。手作区的目的是让越来越多的大人小孩能亲自体验竹编工艺,提高竹编文化的曝光度,吸引本村或外来有兴趣者学习,培养优秀的手艺传承人,竹编作为当地一张重要的文化名片,会将竹编历史、手工技艺展示给大众,让竹编非遗融入到日常生活[9]。

5.5 杭白菊花海区

桐乡被誉为“中国杭白菊之乡”,杭白菊为浙江省八大名药材“浙八味”之一。花海区种植了各种颜色和花期的花卉,花海内有百花广场,百花广场设有一个观景平台,可用来举办花会。游客可以在观景台瞭望一整片的花海风景,漫步在花海中,拍美美的照片,放松心情。

5.6 绿色果蔬区

绿色果蔬区分为水果区、蔬菜区和养殖区,水果区可提供水果采摘,还有果林房车营地,家长可带领孩子认知农作物并体验耕种与丰收的乐趣。蔬菜区主要打造无公害蔬菜,为游客提供新鲜、卫生、安全的有机蔬菜,游客可以在生态有机餐厅吃饭。游客可以自行采摘,利用共享厨房自主烹饪。养殖区是平常村民养鱼的地方,还可提供游客捕鱼钓鱼的功能。整个绿色果蔬区主要打造成一个集种植、采摘、餐饮、游乐于一体的蔬果主题休闲农业项目。

5.7 水乡童玩游乐区

休闲娱乐区主要由绿色草坪区、儿童活动区、滨水活动区组成。此区域主要功能有露天影院、音乐喷泉广场、各种儿童活动器材、拓展训练营、滨水露台、创意手工坊等娱乐空间。2009年,水乡童玩被列入第三批桐乡市非物质文化遗产。通过挖掘茅盾笔下的传统游戏项目,比如看西洋镜、打陀螺、学剪纸、滚铁环、捉七等,20世纪流行的传统儿童游戏都会展示在游客的面前。不仅是儿童游玩、嬉戏、运动成长的最佳场所,还能让大人重温儿时的快乐时光[10]。

5.8 居住体验区

居住体验区主要是村民和游客的居住地方,此区域有特色的农家乐,特色非遗主题民宿,特色商铺等,为村民和游客提供舒适便利的休闲住所。特色民宿房间是由不同的非遗项目为主题设计。游客结束了一天的游玩,可以在农家乐吃到地道的美食,或者选择在民宿烹饪自己亲手采摘的蔬菜,感受自给自足的生活模式,还可以在特色商铺买到心仪的伴手礼送给朋友家人。

6 结语

本次乌镇横港村的设计研究,树立新的非遗传承活态保护的文化视角,保留了乡村地域的文化特色,打造非遗氛围下的乡村景观新景象。为非遗项目活态保护提供更好的景观场景,真正做到了乡村文化传承和景观环境提升的可持续发展。