库车复杂山地层析反演静校正技术应用探索

吕景峰,李 平,刘新文,闫智慧,李亚昕.

(中国石油东方地球物理公司,河北涿州 072751)

塔里木盆地库车山地山前带蕴含着丰富的油气资源,勘探前景广阔,不仅是我国“西气东输”工程的主要产气源地,还是“十二五”计划塔里木油田公司天然气勘探的重大突破区。库车前陆盆地具备我国西部复杂山地、山前带的典型近地表特征:地表类型种类多样,包括山体、山前巨厚冲积扇、戈壁滩、农田村庄以及冲沟、河流等多种地表类型;表层岩性复杂、多变,近地表速度、厚度在纵、横向上变化剧烈;新近系和古近系的砂泥岩山体、西域组砾石山体及第四系的砾石堆积遍布[1-4]。复杂的浅层地质条件导致静校正问题突出,已经成为影响该区地震勘探效果的关键因素之一。C. H. Dix教授曾说过:“解决好静校正就等于解决了地震勘探中几乎一半的问题。”[5]

复杂近地表区,单纯根据微测井或者小折射调查结果进行内插进而获得风化层厚度和速度的表层模型静校正方法,在国内、外静校正中已经很少使用。对于工区内具有稳定的折射层且已知风化层速度/厚度,同时表层厚度和速度在纵、横向上变化不太剧烈的前提下,折射波静校正方法可以得到较高精度的短波长静校正量;但在复杂近地表区,折射波静校正方法的假设条件一般很难保证,若是给定的风化层速度/厚度存在误差或者追踪的折射界面不稳定,经常会带来长波长静校正问题,致使构造发生畸变[6-8]。地震波走时层析成像反演静校正技术考虑了地震波在近地表介质中传播的各种现象,能够较好地诠释复杂浅层地质条件下地震波速度在各个方向的变化,同时因为该项技术无须考虑地下结构的介质分层情况,所以适用于地形起伏较为剧烈、近地表结构比较复杂、速度在不同方向上变化剧烈的复杂近地表区[9-12],并在实际生产中得到广泛应用,逐渐成为主流静校正技术。影响层析反演效果的因素主要是用于约束层析反演的微测井数量和大炮初至的精度,本文针对这两个方面的因素进行了分析和应用探索,并在2017年度库车地区KS三维地震勘探中取得了较好的效果。

1 层析反演原理

层析反演将地下地质体进行高密度速度单元划分,将地震波的走时描述为对介质慢度函数沿射线路径的积分:

(1)

式中S(x,z)——地下介质的慢度函数;

dl——射线路径的微分;

T——地震波从源点s到接收点r的旅行时,s。

层析反演就是根据已知波的走时矩阵T反演慢度函数S(x,z)的方法[13-16]。在初至波层析中,走时矩阵T为拾取的初至波时间,反演出的慢度模型S(x,z)是近地表速度场,可以用来计算层析静校正。在反射波旅行时层析反演中,可从地震数据中拾取反射波旅行时矩阵T,反演出地层速度模型S,用于偏移成像。

2 方法实现思路

初至层析反演问题是一个多解性问题,因此在反演过程中需要加入已知信息作为约束条件,用于构建层析反演的初始模型和控制反演过程中地层的速度分布范围,以减少层析反演的多解性并提高速度反演的稳定性与精度[17-20],同时反演的速度模型与实际近地表结构分布的一致性更高[21]。所以,如果约束条件是真实速度(或尽可能接近真实速度)且大炮初至具有较高的精度,层析反演将会获得更加准确的结果。

2.1 微测井数量的合理确定

复杂近地表区,微测井的布设以能够控制近地表结构变化规律为宗旨,一般遵循以下原则:①在任意最大炮检距范围内不少于3口微测井;②三维工区边界(二维测线端点)以及岩性变化分界线附近需布设一定数量的微测井;③风化层速度或厚度变化剧烈区域(地段)需针对性地加密微测井。

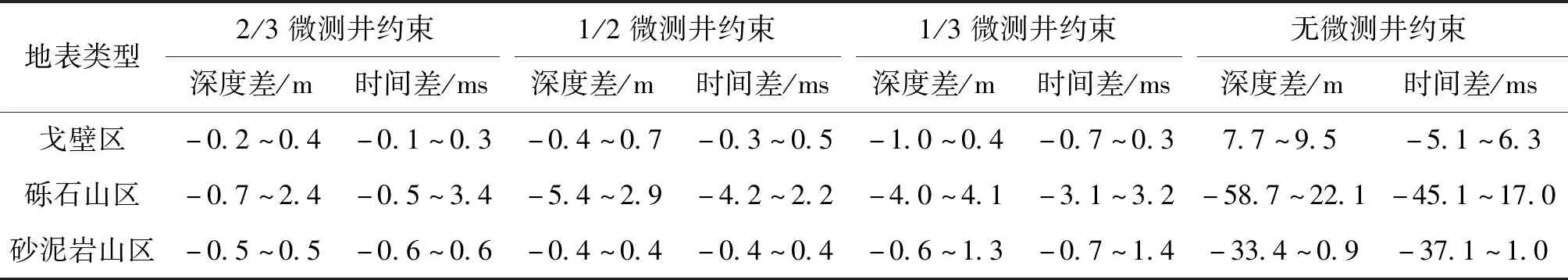

在实际操作过程中,可对工区内3~5束线的老资料,以不同密度的微测井进行约束层析反演对比。首先将InLine方向密度为1口/(350~1 050) m的全部微测井(图1a),密度分别抽稀成1口/(500~1 600) m、1口/(700~1 800) m和1口/(1 200~2 500) m,也就是全部微测井的2/3、1/2和1/3(图1b、1c);然后以不同微测井密度为约束条件开展层析反演;最后以全部微测井为约束条件的层析反演结果为标准,从高速顶界面高程及静校正量两个方面进行对比分析。从表1中可以看出,所有微测井约束与无微测井约束间差别最大:深度差最大为58.7 m,时间差最大为45.1 ms;采用微测井约束情况下,砾石山区差别最大:深度差最大为5.4 m,时间差最大为4.2 ms。在戈壁区和砂泥岩山区,不同约束条件下,层析反演误差总体较小。

表1 不同约束条件与全约束高速顶界面高程深度差及时间差Table 1 Different constraints vs full-constrained high-velocity top interface elevation depth difference and time difference

还可以选择工区内有代表性的近地表结构建立理论模型,模型正演后获得正演单炮记录并拾取初至。根据实际需要,分别以1口/300 m、1口/500 m、1口/700 m等不同密度的微测井为约束条件,开展层析反演后,根据反演结果与理论模型的误差,最终确定微测井的密度。

2.2 初至的拾取及质控

初至波拾取的质量直接影响层析反演速度模型的质量和静校正的效果。目前初至拾取工作一般由采集单位承担:首先,在原始单炮上应用表层模型静校正量,若是应用静校正量后单炮初至仍然参差不齐,可考虑按照一定的间距(距离小于最大炮检距)拾取若干单炮的初至,对这些单炮的初至进行拟合处理,将拟合差作为剩余静校正量应用于单炮,以尽可能保证初至的光滑性和连续性[22];其次,按照不同的岩性分区,设置每一个标准炮初至拾取时窗的范围;再次,自动批量拾取初至后在不同域内采用统计的方法开展初至质控,剔除误差大的异常初至,并对误差较大的地方进行重新拾取;最后,输出初至文本文件并上交用户。在初至的拾取过程中,可通过滤波、自动增益等处理手段来提高初至的识别能力[23]。

为了避免因单炮数据格式转储时数据交接环节或者SPS数据整理过程中出现纰漏而导致的单炮初至漏拾问题以及单炮拾取道数不足现象的发生,同时对仍然存在的、误差较大的初至数据进行进一步切除,以保证初至数据的完整性和精度,可对初至文本数据进行统计性分析:以炮点桩号的线号为横坐标、点号为纵坐标建立坐标系,在桩号位置处通过色差的方式统计单炮拾取的道数。这样可以非常直观地反映初至拾取数据密度的整体情况。如图2a中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ位置处的单炮颜色为蓝色,表示单炮拾取的道数在2 000道以内。但是周边单炮拾取的道数却都在12 000道以上,可见,这几炮的单炮拾取道数不足。同样,图2a中①、②、③存在空白区域,表示这些区域内没有单炮或者未拾取单炮初至。通过查证,①和②区域为河流,施工过程中未布设单炮,而③位置处为初至漏拾的单炮,需要重新拾取。同时,能够在图2a中任意平面位置处选择一炮或者该炮附近的若干炮,将其初至按照炮检距的方式进行显示(图2b),根据初至的收敛性对初至精度进行初步判断,并对异常初至进行剔除。通过这种方法质控后,不仅能够避免单炮的初至拾取数据密度不足(包括漏拾)的现象,还能有效提高单炮初至的精度。

2.3 约束层析反演

高质量的初至以及尽可能接近真实速度的约束条件为约束层析反演奠定了数据基础,为了最终得到较为理想的反演结果,还需注意以下几个方面。

2.3.1 模型底界的确定

模型底界决定着模型纵向的大小。如果模型纵向深度不够,会使部分射线在模型底界附近传播,追踪的射线路径不合理,影响层析反演的效果和精度;若是模型纵向深度过大,将导致大量的网格无射线穿过,一定程度上影响层析反演的精度和效率[23]。实际操作过程中,可先做一次迭代反演,根据射线密度分布找到射线的最大追踪深度,模型底界只需位于射线最大追踪深度以下即可。

2.3.2 网格面元尺寸的选取

层析反演网格面元尺寸的选取直接关系到射线密度和反演效率,是反演过程中较为重要的参数之一。如果工区浅层地质条件相对比较简单,可以考虑选择稍大的网格面元尺寸;反之,若是工区近地表结构比较复杂、在不同方向上变化较为剧烈的情况下,可以考虑选择较小的网格面元尺寸。较大的网格面元尺寸虽然能够提高计算效率,但是由于经过每个网格面元内的射线条数较多,往往会降低反演结果的精度。较小的网格面元尺寸尽管在一定程度上能够提高反演结果的精度,但是运算效率一般较低,更加耗时;而且面元尺寸过小时,穿过每个网格面元内的射线条数也相对较少,容易造成最终反演的不收敛。可见,应该在保证迭代收敛的前提下、时效允许的范围内,尽可能缩小网格面元尺寸[24]。多年攻关经验表明,二维网格面元尺寸选择0.5~2倍道距、三维网格面元尺寸采用0.5~2倍线距能够获得精度较高的层析反演结果。

2.3.3 反演结果质控

层析反演结束后,通过速度模型、射线密度以及迭代收敛曲线能够对反演结果进行质控:反演的速度模型纵、横向变化应符合实际的近地表模型的空间变化规律;模型的浅层及中、深层要有足够数量的射线且分布均匀;迭代收敛曲线呈平稳状态收敛。若不能满足上述条件,需修改层析反演参数重新反演。

3 实例分析

2017年度在塔里木库车前陆盆地某复杂近地表区实施了KS山地山前带三维地震勘探采集,主要地表类型由北到南依次为砂泥岩山体区、砾石山体区、农田戈壁区,南北向一条河流贯通山体区。地表高差相对较大,近地表结构在纵、横向上变化剧烈:风化层厚度在2~230 m之间分布,速度为380~1 590 m/s,高速在1 950~3 800 m/s区间内变化。老资料表明,该区地下构造复杂、断裂发育,剖面信噪比较低,成像精度有待提高,静校正问题突出。

为了改善剖面的成像效果、提高原始资料品质,施工中采用宽频可控震源与井炮联合激发技术,同时采用了较宽方位(横纵比0.5)、较高覆盖(1 700次)的观测系统,共计采集25 400炮,单炮最大接收道数32 000道。

第一,根据邻区内已有的微测井及大炮初至资料,通过抽稀微测井的方法进行不同微测井密度约束层析反演对比,确定了不同地表类型的微测井密度:农田戈壁区和砂泥岩山区为1口/(1~2) km,砾石山区为1口/(0.5~1) km(图3)。

第二,在人机交互初至拾取后,通过初至质控方法保证了初至数据的完整性和质量。

第三,以试验的方法确定了模型底界为最低地表高程向下600 m、网格面元为180 m(1倍线距)、10次迭代次数开展微测井约束层析反演。

第四,将静校正量应用到时间初叠剖面上对比静校正效果。

通过时间初叠剖面上不同静校正方法的对比可知:与表层模型静校正方法(图4a)相比,层析反演静校正方法(图4b、4c)虚线框内有效地震反射成像效果明显提高;微测井约束层析反演(图4c)与无约束层析反演(图4b)相比,在实线框内有效地震反射同相轴更加连续,静校正精度更高。

4 结论

(1)约束层析反演静校正在复杂山地山前带能够提供较为合理的近地表速度场和精度较高的静校正量。

(2)根据实际资料或者正演数据合理布设微测井,能够在满足约束层析反演精度的基础上降低野外工作量。

(3)初至质量是层析反演精度的关键环节之一,交互初至拾取后需通过质控手段以保证其精度。