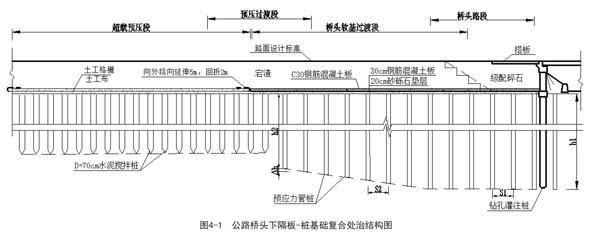

公路桥头下隔板-桩基础复合处治研究及应用

摘 要 桥梁桥头设置钢筋混凝土下隔板-桩基础结构,假设为温克勒(Winkler)上的单层薄板弯曲模型;路基与桥梁相接段设置上搭板,作为温克勒(Winkler)地基上的双层板模型,桩基作为地基反力处理,采用ABAQUS有限元分析软件进行分析,分析软土地区桥头过渡段的下隔板-桩基础综合处理的沉降规律和力学特征。通过实际工程的实践检验,公路桥头下隔板-桩基础复合处治减小施工期和工后沉降量,最大限度避免车辆行驶桥头跳车。

关键词 公路桥头;下隔板-桩基础;复合处治;研究;应用

前言

公路与桥梁搭接处的差异沉降所产生桥头“跳车”问题一直影响道路行车舒适及安全,严重时甚至成为路堤失稳、桥台桥墩侧倾、墩身开裂、挡土墙开裂侧倾等重大问题的直接诱因。桥头路基的不均匀沉降从根本上加大了公路桥梁的养护维修难度,同时增加经济投入,是现阶段影响公路建设资金投入、设计施工等方面的重要制约因素。国内外的许多专家在处理这类问题时的方法也各异,从而在实际工程中可以发现桥头跳车问题的处理一直与岩土领域的软土地基的处理一起进行。主要方法为:提高台后路堤的密实度,减少台后路堤的压缩变形:如塑料板排水法、土工加筋、加载预压法、强夯法等。增加地基整体刚度及承载力:如各种桩基复合地基处理的方法路桥间刚度沉降均匀过渡:如桥头上搭板、柔性桥台等;减轻对地基的附加应力,降低地基沉降:用轻质材料进行台后建筑物换填,如EPS块体换填、泡沫混凝土换填、粉煤灰换填等;其他深软基试验:桥头路基注浆处理、下隔板处治方案等,这些方法仍在探索之中。

本单位与科研单位等合作采用“下隔板-桩基础”综合处治方案,在104西过境永嘉张堡及桐岭瓯海段温瞿互通工程、104国道瓯海段竹溪1桥整治工程中进行研究并应用,取得了良好效果。

1 数学模型及计算参数

1.1 数学模型

如图1所示,在软土地基上静压进一定间距、管径和长度的梅花形预应力管桩,其上浇筑钢筋混凝土下隔板,再依次填筑宕渣和级配碎石路基、水泥稳定基层和沥青混凝土面层,与桥梁搭接处设置上搭板;由于下隔板-桩基础可以更好地承托上部路基及行车荷载,在下部软基发生一定沉降变形时,对上部路基的整体性和强度有一定保证作用,施工期沉降较小,同时工后沉降大为减少,较大程度缓解了桥头跳车危害。

桥头过渡段不设置上搭板,假设为温克勒(Winkler)上的单层薄板弯曲模型;路基与桥梁相接段设置上搭板,作为温克勒(Winkler)地基上的双层板模型,桩基作为地基反力处理,采用ABAQUS有限元分析软件进行分析,分析软土地区桥头过渡段的下隔板-桩基础综合处理的沉降规律和力学特征。

1.2 网格划分

根据以上数学模型,划分18307网格。

1.3 材料属性

根据应用实例试验检测数据确定软土地基和所用材料的技术参数。

混凝土泊松比=0.1667,混凝土弹性模量E=30Gpa;中部的地基土层1为砂土回填层地基反力系数k1取50MPa/m,底部的地基土层2为黏土层地基反力系数ks取5MPa/m;车辆荷载取100kPa。

各土层地基参数为:

(1)第一层为黏土层,厚度1.5m,重度18.8kN/m3,黏聚力23kPa,内摩擦角14°,杨氏模量10000kPa;

(2)第二层为淤泥层,厚度20m,重度16.2kN/m3,黏聚力10.7kPa,内摩擦角4.6°,杨氏模量1680kPa,渗透系数7.645E-4m/d;

(3)第三层为淤泥质黏土层,厚度5m,重度13.8kN/m3,黏聚力16kPa,内摩擦角5.6°,杨氏模量2230kPa;

(4)第四层为粉质黏土层,厚度13.5m,重度17.1kN/m3,黏聚力19.5kPa,内摩擦角7.1°,杨氏模量8000kPa。(e)下隔板厚度0.5m,EA=1.4 107KN/m,EI=2.91 105KN m;

(5)回填层材料重度18.3kN/m3,黏聚力5kPa,内摩擦角35°,杨氏模量25000kPa。

1.4 接触面

桩侧土体与桩体的接触均使用摩擦硬接触模型,由Coulumb摩擦法則确定μ=tan(φ/2)=0.4。

1.5 初始地应力施加

采用abaqus初始地应力平和geostatic模块进行计算初始应力场,地应力平衡后地基土的竖向位移均为10-13量级,对桩基后续数值模拟计算没有影响。

1.6 各级荷载的模拟

模拟过程按照施工流程分为三阶段:第一阶段施工管桩及下隔板、第二阶段宕渣路基填筑和第三阶段铺装路面[1]。

1.7 收敛判据

使用Newton-Raphson算法求解非线性问题,将每个分析步(step)划分为一系列的增量布,每个增量布内进行若干迭代。用Newton方法迭代求解,最大迭代次数为9次。收敛准则使用力平衡收敛法,最小容差为0.5%。

1.8 施工期数值模拟的分析与预测

2 应用实例

2.1 104西过境永嘉张堡及桐岭瓯海段温瞿互通工程

瓯海段温瞿互通平改立工程设计速度80km/h,K13+900~K16+555(温瞿公路~瓯海大道)段兼顾城市道路功能,路基宽度为50.0m。本项目所在K14+169~K14+219段主线桥头路基宽度约26m。该段为海积平原地貌,表层海积黏土层厚度1.0~1.5m,上部为海积淤泥,流塑,厚度22~25m。下部为冲湖积黏土、粉质黏土。推荐地基承载力基本容许值45kPa,桩侧土摩阻力标准值10kPa。两侧辅道不纳入下隔板处治方案设计范围。经分析计算后预期采用下隔板+预应力管桩综合处理的研究方案,处理长度50m。

桥头段及过渡段长度结合板块布置进行设计,桥头段设置3排下隔板,单块板长6m,总长18m;桥头过渡段原设计3排下隔板,板长8m,处理长度24m,为加强过渡段与一般路段水泥搅拌桩的衔接,增加一排下隔板,进行管桩与水泥搅拌桩的过渡。下隔板采用C30钢筋混凝现浇,设计下隔板板体大小为6.5m×6m、6.5m×8m两种。其中,6.5m×6m用于桥头段(18m,3排),一般桩间距3~3.3m;6.5m×8m用于软基过渡段(32m,4排),一般桩间距3.3~4.0m,单块板底保证打设四根预应力管桩。D40预应力管桩顶部同桩帽施工要求,设计预埋钢筋,并于下隔板浇筑为整体。

2.2 104国道瓯海段竹溪1桥工程

竹溪1号桥位于温州市瓯海区G104国道京福线K1934+813处。经现场调查,桥面存在铺装露骨、坑槽等问题,桥面病害明显,桥头段路基伸缩缝错台、上搭板脱空等问题,桥头“跳车”问题突出。根据现场探勘,桥台因沉降过大,存在较大裂隙渗水问题,桥头浆砌锥坡也出现较为明显的裂缝。该桥桥台右幅北侧桥头结合采用下隔板+桩基协同过渡方案,进行桥头路基处理。竹溪(一)桥桥头路段目前已建成通车约一年来观测基本无沉降[2]。

3 效益分析

3.1 经济效益

下隔板+预应力管桩桥头软土地基处治估算比单一水泥搅拌桩在增加造价约20%左右,但从温州市的情况看,水泥搅拌桩处理的桥头工后沉降一直延续10~20年及更长时间,每年或两年均要铣刨沥青混凝土面层病加铺长度10~20m,其费用远大于下隔板+预应力管桩桥头软土地基处治增加部分的造价。

3.2 社会效益

(1)车辆损耗降低、行车舒适性提高

桥头“跳车”是对桥头软基处治不当时,造成路基突变沉降,行车至桥头时往往发生车辆轻度跳起的现象。该问题受制于桥梁与路基两种结构过渡区之间的不良衔接,同时也是软基处治不良的直接表现。采用下隔板-桩基础综合处理,可保证桥头路基与桥梁段的衔接平顺,另外以板桩结合进行桥头段路基至一般段路基的平稳沉降,避免突变性沉降或不均匀沉降的发生。平稳的行车状态不仅避免车辆跳动所带来的机械损耗,更能提升驾驶者及乘客的行车舒适性。

(2)提升公路通行效率,减少道路拥堵

近年来东南沿线地区经济保持高速增长,以浙南地区为例公路客运量、货运量增速较快,重载车辆所占比例逐年提升。在这一形式下,对于公路基础设施的高标准、高要求也更为突出,深厚软土地区公路多年处治不良,桥头路基过早出现大幅沉降,驾驶人员往往在桥头处进行一定车辆制动减速,降低行车冲击所带来的不适感。河网分布较密的地区桥梁多,频繁的桥头路基导致车辆行车速度偏低,实际通行速度远低于设计时速,在信号控制交叉口处更易发生道路拥堵。这一问题在城郊或邻近村镇段尤为明显。因此,桥头路基的沉降过渡处理不仅成为地区经济发展、城镇建设的一個重要影响因素,也是地区宜居性、舒适性的重要内容。

(3)避免反复整修,降低管理部门养护压力

公路营运期内因桥头路基处治方式不当造成的桥头路基持续沉降,桥头路基整修、加铺,不仅产生大量的资金、人员投入,并且需进行交通管制,造成局部路网不畅。反复之下桥头路基陷入长期治理的状态,养护管理部门养护压力较大。因此,采用下隔板-桩基处理处理前期适量增大资金投入,但如果能长期保障桥头路基的沉降稳定,不仅能大幅降低养护管理部门压力,而且从道路“全寿命”周期来看,带来的经济效益,例如降低地区养护资金投入、提升群众满意度等影响也将更明显,在国民经济价值中的意义将得以广泛的体现[3]。

4 结束语

(1)桥梁桥头设置钢筋混凝土下隔板-桩基础结构,承托上部路基及行车荷载,减小施工期和工后沉降量,最大限度避免车辆行驶桥头跳车。

(2)预应力管桩采用静压法施工,压桩设备设有加载反力读数系统,桩顶铺设隔离层并预埋入一根竖向钢筋及套管有利于下隔板与桩基协调变形;桥台前缘一排预应力管桩先施打,其余预应力管桩靠近桥台处向下台后方向逐排后施打,优化施工工序,确保管桩承载力和桥梁安全。

(3)现浇钢筋混凝土下隔板分散软土地基应力,板间采用传力钢筋衔接,板间接缝设置在桩顶部;应力应变片设置于下隔板底面用于同步施工监测,下隔板伸缩缝上覆盖土工格栅避免上部路基填料反射裂缝,确保工程质量。

参考文献

[1] 曾开华,俞建霖,龚晓南.高速公路通道软基低强度混凝土桩处理试验研究[J].岩土工程学报,2003,25(6):715-719.

[2] 金小荣,俞建霖,龚晓南,等.缓解深厚软基桥头跳车两种方法的现场试验[J]. 煤田地質與勘探,2006,34(3):58-61.

[3] 孟杰,赵明华,邵旭东.砂桩复合地基防止桥头跳车的研究[J].西安公路交通大学学报,2001,21(2):41-43.

作者简介

郑希涌(1979-),男,浙江温州人;专业:公路桥梁与渡河工程,学历:本科,职称:高级工程师,现就职单位:温州市交通规划设计研究院,研究方向:公路桥梁工程设计研究。